『哲学』の散歩道 SEASON3 「こころ観のこころみ」 Vol.6(3491文字)

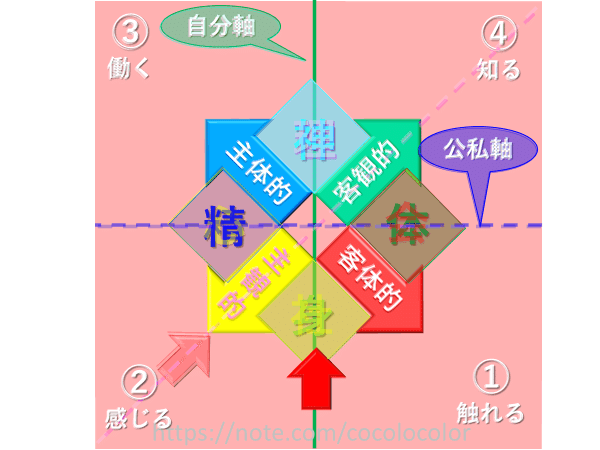

哲学の散歩道 season3「こころ観のこころみ」では、身近な話題を通して「こころ」を見つめ直す、その世界観を提言する。それは、主観と客観の景観、主体と客体の正体のそれぞれを見出す作業だ。

令和5年、桜も満開になった。気付けば、前回の記事から4~5カ月経っている。この間、「時間と空間」、さらには「物質と精神」の結びつきについて思案していたが、思索は尽きない。

やはり、形を通して理解するために、このブログで一貫して検証している『こころの立体モデル』の取り扱い説明が肝要だろう。

そこで、今回も前回までの振り返りも含めて、話を進めていこう。

1)層の存在とは

前回の、層の説明であるが、はたしてこれがどれだけ重要であるかは、普段何気なく生活する中で、あるエッセンスをもって気付くときがある。

そのきっかけとして、日本語の熟語の意味合いを分かりやすく解説しながら理解できたら幸いである。

繰り返しにはなるが、下に示した語彙を見てみよう。

「身」を下支えするのは「社」

「体」を下支えするのは「会」

「精」を下支えするのは「心」

「神」を下支えするのは「理」

以上、8つの「〇」文字について、理解を共有していく必要がる。

以下「精&神」、「身&体」、「社&会」、「心&理」として普段は意識しないこれらの文字について理解を深めてみよう。

① 精&神(個々人の内面)

精(私):米を択(えら)ぶの意味で、神に供えるための米・麦など五穀の優れて美しいものを選ぶ精神をいう。モデル内では、『精』を私のこころの働きとして捉え、ここでは「精」を「私人性」マインドの形と定める。

※ 青は上部に生、下部に丹を組み合わせた形で、下部の丹は『丹』を採取する井戸の形。『丹』は硫黄を含む土石で絵具の材料。青い色は鉱物質であり、長い間変色せず美しいので器の聖化などに用いられた。

神(公):示す辺に申す。申は稲妻(電光)の形。稲妻は天にある神の威光の表れと考えられたので、もともと『申』が神のもとの字であった。ここでは、神に対する自分自身を「神」とし、「公人性」マインドの形と定める。

※ 「申」が神以外の「もうす」の意味に用いられるようになり、祭卓(神を祭るときに使う机)の形である「示」を付け「神」となった。もと、神の御前で嘘偽りを申さぬ「言」とは、神への誓いそのものになる。

② 身&体(個々人の外面)

身(私):妊娠して腹の大きな人を横から見た形。身ごもる(妊娠する)ことをいう。「みごもる」の意味から「からだ、みずから」の意味に用いる。これより、ここでは、自らの意より「身」を「私人性」マインドと定める。

※ また、熟語として「身が持たない」「身から出た錆」「身の毛がよだつ」「身を切る寒さ」など、より「私」の心情や感情に近い表現が多くあることから、「身」は「私人性」マインドであることが分かる。

体(公):もとの字は體に作り、音符は豊(れい)。もと犠牲(いけにえ)の「からだ」のことをいう。「神」に捧げ供える「体」として捉えることができる。この意味から、ここでは「体」を「公人性」マインドと定める。

※ 人偏に本と書き「体」。基より人の本体である。この本体は形ある物を指し、物体、具体、遺体など、公共で確認できるような物を総称する語彙が多くある。これより「体」は「公人性」マインドとして定める。

③ 社&会(集団の外面)

社(私):示す辺に土と書いて「社」。土で作った標識の象形。「社(やしろ)」は、「神」を祭る場所。「神」を祭り私たちをお守りくださるこころの「やしろ」を形作る。ここから「社」を「私人性」マインドと定める。

※ 標識は墓標の役割もある。「社」(墓)に赴けば家族の「ルーツ」があり、そこに先祖への感謝の気持ちが生じる。「社会」は公人性、「会社」は私人性に根差す。祖先と先祖も、社会と会社と同様の仕組みである。

会(公):会は會に作り、蓋のある鍋の形。上部は蓋、下の日は鍋の台座。色々な食材を集めて煮炊きし「あつめる、あつまる、あう」の意味となる。様々な人や物が出会うことから、「会」を「公人性」マインドと定める。

※ 一例として、「学会」は、先に学問があり後に「会」が成り立つ。社会には「祖先」という公の「ルーツ」がある。会社は人々の出会い「会」が先で、その後に代々続く私人性の「ルーツ」「先祖」が創りだされる。

④ 心&理(集団の内面)

心(私人性):象形で心臓の形。古くは心臓を生命の根源、思考の場所と考えていた。金文に「乃(なんじ)の心を敬明にせよ」とあり、徳性の本づくところを意味したことから、「心」を「私人性」マインドの形と定める。

※ 「心理」は集団の内面であるが、その原初は公の関わりが作用している。ここでは「心」を「私人性」と定義し、次の「理」を「公人性」と定義した。集団と個々は「私人性」「公人性」の両面を持ち合わせる。

理(公人性):王に里。王は「玉を磨く人」とされ、磨いた玉の表面の筋を表し、「おさめる、みがく、ただす」の意となる。里は田の神を祭る社で、ここでは社に供える玉を磨く心、「理」を「公人性」マインドと定める。

※ 「理」は「ことわり」と読み、熟語には、定理、原理、摂理などその法則や規則、規律の側面がある。これらの真理は、もとより「公」に根差すもので、また「公」が「理」を醸成する「公理」的な相補関係がある。

四象限にはそれぞれに『公人性』『私人性』が存在している。四つの熟語の八つの文字で、これら八分割された基本的なマインドモデルができあがる。

内部の神、身、社、理、の四つは自分軸として調整するツールとして働く。これについては、後ほどご説明しよう。

2)公人生と私人性の境界を意識する

ではここで、改めて公人性、私人性の境界を認識しておきたい。私たちの棲む現実世界では、この境界はどのように認識されているのだろうか。

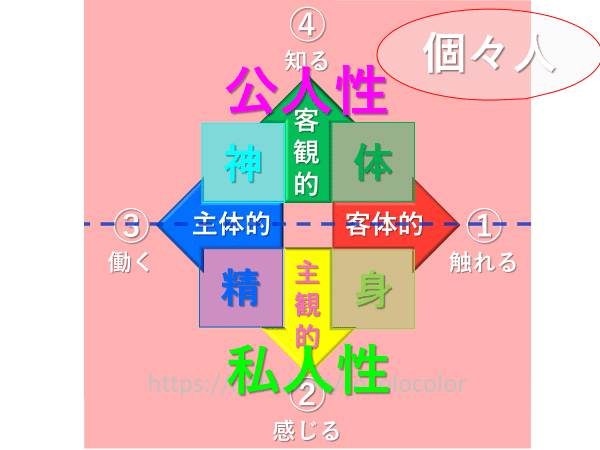

①個々人の公私の境界

本来は、少し時間をかけて、それぞれをイメージしたいのだが、ここでは下に概略図を記す。先ず「個々人」のそれである。「個人」は「身体」と「精神」を持っている。これは誰にでも分かりうる事実だろう。

客観的と主観的が、それぞれ「公人性」と「私人性」を目指している。この層は「個々人」のそれである。

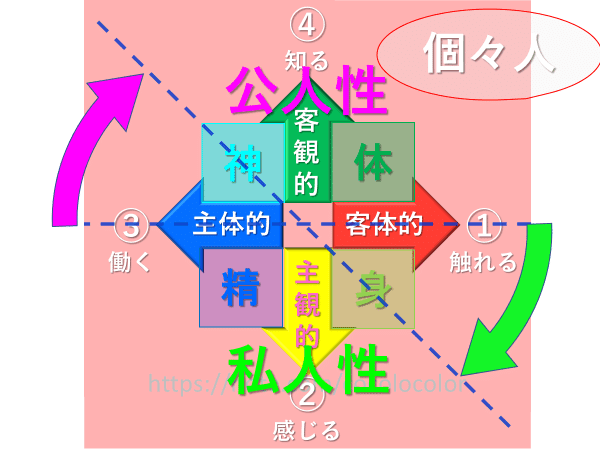

最初に、横断する点線で「私人性」「公人性」を分かつラインができる。しかし、本来の自分軸から見た「私人性」「公人性」は、さらに45度傾き、ちょうど「主観的」「主体的」を含むような形になる。

この傾きそのものである右側の緑の矢印の意味は、「客体(的)」をもっと増やすという意味としてよいだろう。つまり、はじめの公私の境界は「身」が私のものであるという認識が強いことを示している。

これは「①触れる」という、「圧倒的」な刺激により、それが本来の「私」であると勘違い(この表現が妥当であるかは別として)してしまうからだろう。本来「体」は「肉体」として、私から最も遠いところにある。

一方、「精神」から派生する「公人性」は、さらに公人性たる精神の自由性を発揮し、より「主体的」であるよう導かれるはずである。「精神」と「心理」の協労とでもいうのだろうか。それは本来の「主体的」な関り以上に、「公人性」に響いていく姿である。その矢印が左の紫の矢印の意味である。

②集団の公私の境界

同様に「集団」の振る舞いについても考えてみよう。

現実社会の集団は「集団心理」と「集団社会」を実現している。これは誰にでも分かる事実であろう。はじめの公私の境界は、上の図のようになる。

だが、本来の公私の境界は、個々人の「身」を削るがごとく、集団の「社」のルーツも「みんな一緒」とでも言いたげなほど、「私人性」に侵食された構造をしている。これが右側の緑の矢印の意味である。

この検証は後に譲るとして、まさに、自分の物は自分のもの、だが一方で、私のものは公のもの、というセンスになっている。

逆に、「心」が動いて主体的に関り「働く」と、それは、一見自身の「私人性」の中に留まっていた力が、「理」の方面に働き、本来「公人性」として考えられる範囲にまで及ぶようになる。それが左側の紫の矢印の意味である。

この解釈が、果たして妥当かどうか、それを検証する術は今のところ、ない。しかし、この立体モデルのマッピングに従い、その構造的な組み立てを一つひとつ解釈していくことで、私たちが感じ得なかった、その先にある本来の精神と物質の結びつきが了解できるような気がするのだ。

いいなと思ったら応援しよう!