『愛の美学』 Season3 エピソード 10 「愛の倫理」最終講 (15,646文字)

「最終講」

今回は、このマガジンの最終講に相応しく、一つの「愛」のカタチとして「愛の倫理」について触れてみたい。気づけば、桜は遠に散りゆき、梅雨も明け、今や夏の真っ最中。筆無精ではないにしても、仕事が忙しく最終講の仕上げがかなり遅れてしまった。

「愛の倫理」は、音楽に準えれば一音から始まる音にたとえられる。一音は「愛」を奏でるが、その音を指す楽譜は、「倫理」とも言える。楽譜から楽曲にいのちを吹き込み、生きた音にするのも「愛」の役割だ。

また、楽典にあるように、音の調和には仕組みもある。リズムにもバランスと対象性が存在する。楽譜にさまざまな決まりがあるように、「倫理」は一つの法則だ。音の調べによって、全体の雰囲気に抑揚が生まれ、和音や不協和音にも、その「場」に相応しい明暗がある。

結果、その「場」に相応しい音を奏でるのが「愛」のはたらきであり、その法則を知ることが「倫理」となる。だが、「倫理」を知れば「愛」が分かるのではなく、「愛」が分かることによって「倫理」が見えてくる。これを解くことができれば今回のマガジン「愛の美学」は、納得できる仕上がりになるだろう。

では、本題に入る前に、前回からの続きの「愛の発達段階」における、陰性感情の役割について話しておこう。

陰性感情こそ「愛」を知るきっかけ

さて、私たちが生活する上で、日々の暮らしが、活気に満ち仕事や遊びに没頭できるとしたら、それはとても幸せなことだ。誰もがそう願うだろう。

確かに。

しかし、そのように感じるのは、日々の暮らしを「ありがたい」と思えるからだろう。また、没頭しているときは、そんなことも忘れているかもしれない。

「有難い」とは、「有ることが難しい」ことであるから、たとえば災いや障碍、怪我や病気などの体験により、心の底から恐怖を感じたとき、はじめて本当の「有難み」を知るきっかけとなる。

つまり、実体験に基づくさまざまな事象から生じる「陰性感情」は、本当の「有り難さ」を感じさせてくれるエッセンスになることもあるのだ。

だが、一般的に陰性感情は、あまり良い印象を抱くことがない。そして、この感情の吟味が「愛」を深めるきっかけになる。

「恐怖」や「不安」、極度のトラウマに際しては、「陰性感情」の観察を余儀なくされる。しかし、本来の「愛」を認識することができれば、これらの感覚が呼び水となり、次なる意識が生まれることになる。

当然、何かを深く考えると意識の深度は増すだろう。ただそのとき、トラウマへの対応方法を見誤ると、単なる恐れや不安に煽られ抑うつ的な心境に陥ることにもなる。

この辺りの舵取りを、腕のよい船頭に任せられれば、生活のかなりの部分で陰性感情を人生の「糧」に変えられるだろう。

とはいえ、自分の感情は人任せにはできない。だからこそ、自身が腕のよい船頭になり、自らを先導する立役者にならなければならない。

そうなのである。

やはり、そのためには何度か失敗を重ねた上で次第に腕を上達されるほかはないだろう。一度や二度の失敗で簡単に腕の立つ船頭にはなれない。どんなことにもそれは通じる理屈だ。身体を鍛えることについても、精神を鍛えることでも、それは全く同じだ。

手前味噌な話だが、自分も一昨年前から「ボディメイク」を始めた。脚力については、ブルガリアンスクワット(ほぼ片足でするスクワット)は、はじめ自重で10回できなかったが、今では片手28㎏、両手56㎏の加重で10レップこなせるようになった。デッドリフトに至っては85㎏で10レップ、サイドレイズも12㎏で5レップ程度は振り回せるようになった。

そうなのである。身体は進化する。そして同時に精神も進化していく。

脚力をトレーニングすると、自重が相対的に軽くなり気持ちも軽くなったように感じる。去年還暦を迎え身体的に少々衰えを感じることもあったが、ボディメイクを通して身体のみならず、精神も鍛えられた。

そして同時にもう一つ、これはネガティブ事象だが、身体にある障碍が生じてしまった。右目の硝子体膜剥離である。モノが非常に歪んで見えるようになってしまった。しかも正常な左目に比べ実像が1.3倍くらいに大きく見える。この像の違いを頭の中で補正しているためか、歩いていても妙にクラクラする。影響は単に視覚だけではなかった。

当然、パソコン作業にも支障が出るようになった。これで否が応でも体の衰えとどう向き合うか考えさせられた。当然、不安も過ぎる。網膜剝離を合併し失明するのではないか。左目も同様になる可能性もある。そうなれば、携帯などの小さな文字を見ることはおよそ不可能になるだろう。

このようなネガティブ事象が頭を過ぎるが、良き方向性というのは、どんなときにも与えられた出来事(所与)に対して全てに答えがあると私は信じている。

つまり、そこには「愛」がある。所与を認識していくこと。そして明らかにして極めること。それが本来の「あきらめ」という意味だ。

これは、直観としか申し上げられないが、さまざまな実像に目を奪われることなく、これから、さらに内面の実態を見る目を養うための一つの示唆だろう。

しかもそれを見えるカタチにしていく「こころの立体モデル」の構築が、私に与えられている使命であると感じるに至った。

身体をメンテナンスしてもいつかは果てるときがくる。それまで、「愛」のチカラを信じ、常に観察するこころを培っていきたいと思っている。

どうやら締めの文句が先に来てしまったが、これから、最終講「愛の倫理」の解説に移ろう。

愛が「倫理」をつくる

さて、「愛の倫理」とは、「愛」がもともと持っている「倫理」的な側面を解説するために標題として掲げたものだ。「愛の美学」最終講に相応しい内容となるだろう。

「倫理」とは、一般的に『社会の道徳』と言われるが、その大元は何によって規定されているのだろうか。判断の基準は一体なにによって為されるのだろうか。

はじめに掲げたので、答えが既に見えているようだが、「倫理は『愛』が創り出している」と言える。その根拠を見渡していこう。

否定の内にある真理

いつも思うのだが、「倫理」のような抽象的語彙は、否定形にすると全貌が掴みやすくなる。いわば「倫理」の逆について触れると理解しやすくなる。

ここでは、いささか違和感はあるものの、「倫理」の反語をとりあえず「不倫」として検証していく。これは、「倫理」の構造と文字の意味を知るために採用した。文字の構造の中に、全ての答えがある。

さて、「不倫」というと、不道徳で世間知らずの代名詞のような言われ方をする。しかも、このようなゴシップには世間が過剰なまでに反応する。(笑)

既婚男女における不倫 。

※1 不倫が倫理の反語ならば、別に既婚男女だけではなく、倫理的でない事象が対象であるはずだが、わが国では「不倫」というとほぼ既婚男女の不貞にまつわることしか出てこない。実際にそれ以外の用法を聞いたことがないし、その代名詞となっていることも少し首をかしげるところではある。しかし、この最終講を読み終えれば、そうなる意味も分かるだろう。

果たして、「不倫」に真実の「愛」はあるのだろうか。

こういった「愛」や「倫理」の事柄を検証する前に、ここでは、否定形そのものについて検証してみよう。

三つの否定形

「非・不・無」と「是・可・有」の関係

私たちは少なくとも、言語上、三つの否定用語を持っている。それが「非」「不」「無」という否定語だ。そもそも、なぜ「非倫」でも「無倫」でもないのか。

これについては既に「『哲学』の散歩道 SEASON2 Vol.26 『思考のこころみ』 自我と存在(4)」で解説したが、ここでは要点だけ述べておこう。

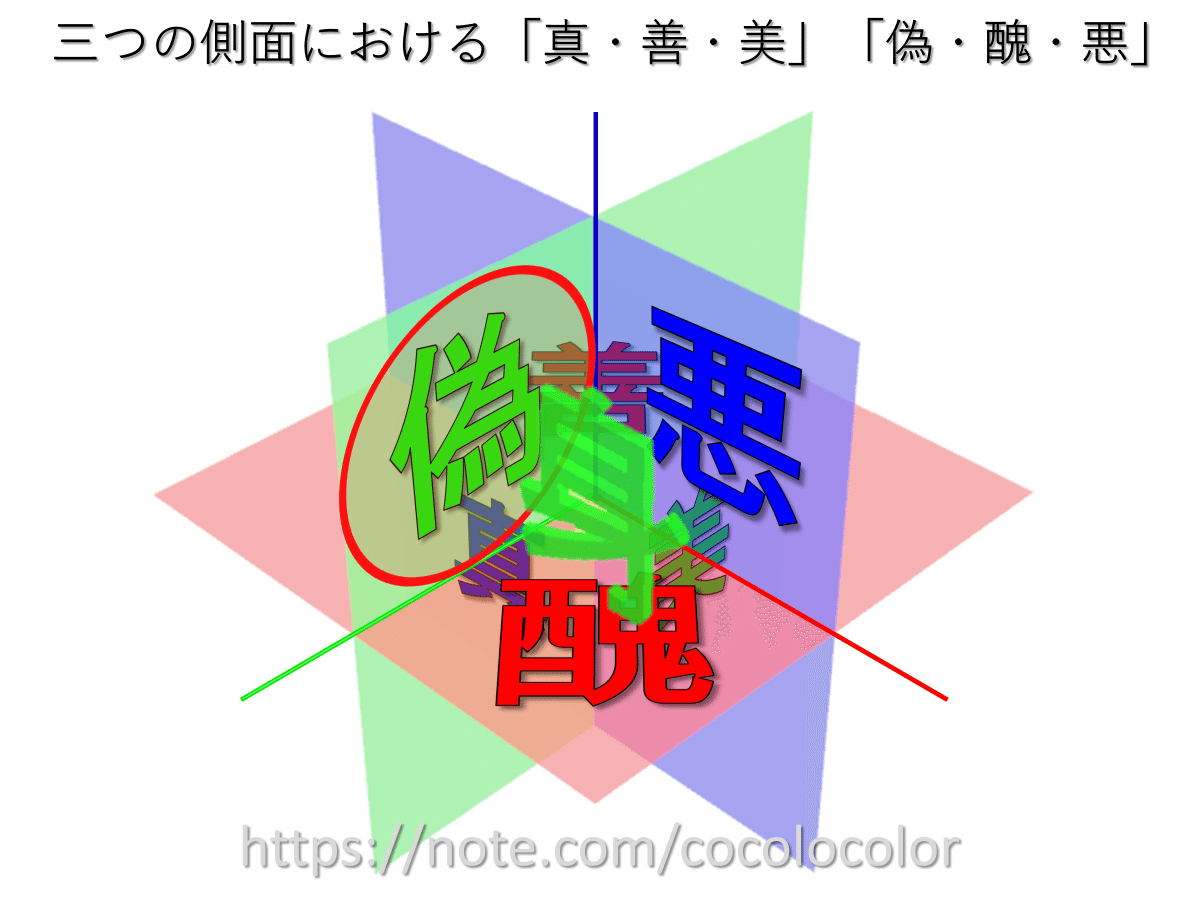

上図は、こころの立体モデル上にマッピングした否定語である。ヒントはすでにここにあった。

不倫の「不」とは、否定形の中でも「知の面(緑の面)」に使う否定形である。ちなみに、「非」は「感の面(赤の面)」、「無」は「理の面(青の面)」の語彙群に使用する。

「知の面」は、可能か不可能か、という「能力」に関与し、特に「能」、できるかできないか?、を示している。そして、その行為の過程を見据える面でもあるから、その否定語は『可・不可』の「不」となる。

「感の面」は、物事の価値や気力・認識力など、つまり全般的に「力」を見据え、その状態に関与し、常に『ある状態』か、『居る状態』かを示す。また「非を認める」など罪の意識などにも関連する。したがって結果的に、価値の欲求にも絡む。それ故に否定語は「非力」「非常」のように『是か非か』の「非」を使う。

最後に、「理の面」は、物事の終結完結した「結果」を見据える面である。結果の全ての物事や語彙を指す。その物事の過程が一段落し完結した場面において、『有る』のか、『無い』のか、を問う面である。したがって否定語は『有・無』の「無」となる。

以上、簡単に三つの否定語の説明を示したが、官能的で感情的な「愛」や、「性愛」について語るとき、自らの「是非」に関わることとして示したのは、特に「感の面」における判断が必要であるからだ。

しかし、本来の「愛」は、今まで示してきた通り「知」の活動として捉えられる。したがって、「知の面」の振る舞いとして見立てられる。

「倫理」の「倫」も当然「知の面」の活動になる。

下の図をもう一度ご覧いただこう。

この図には中央に自我(自分でもよい)を載せている。「非・不・無」の三面に囲まれる部分が「我が身」にあたる。そして、ここに示す「肯定・否定」それぞれの形は、端的に自分に限って使う言葉だ。

それらは、身体、才能、存在を示し、あるか(有るか)「有無」、成るか(できるか)「不可」、いるか(居るか・在るか)「是非」の三つの要素を示している。

「自分」中心の場合、私たちは身体が有って、なにごとかが可能で、そして存在を是認している、と考えるのが普通の感覚である。

しかし、この図をよくご覧いただくと分かるように、私の見ている視点から中心の自分(中央の六角形)の部分を見ると、身体は「無」、能力は「不」、存在も「非」となっている。

これは一体どういうことか。

この三つの否定語に絡む、自分からの眺めを見ていくと、なぜ自分が「無」であり、「不」であり、「非」なのか、見えてくる。

ヒントは、対岸 にある「有・可・是」にある。

※2 対岸とは、図の正面『身』の反対に位置する「場」である。

これら対岸は、対象として見える、モノやカネ(情報)、ヒトの姿や在り方、社会環境に関与する。

同時に対岸は、彼岸と言える。「お彼岸」は『あの世』から私たちの住む世界へ『霊』が訪れる期間。対岸の方が、私たちが普段見たり感じたりしている世界のように現実的かと思うだろう。

その通り。

自分の周りに目を向けると『無・不・非』は一般的に感じる感覚とは、あまりにかけ離れている。

そこで、あえて仏教的感性で見つめてみよう。そもそもこの世は「空」であり、諸行無常であるからだ、と。しかし、そうしたところで、それも厭世的な捉え方で現実的でなく、そこにモノがあるだろっ!と怒りかねない。

こちらも、まったく仰る通りである。

それこそもう少し、現実に寄り添った言い方をすれば、対岸の彼岸とは、つまり身鏡のことで、それは「我が身」が映った姿のことである。『我が身』を生み出し創り出してきたのは、実は自分ではなく自らの周囲の『身鏡』なのである。

どういうことか?

確かに自分は居るのであるが、その「存在」を生み出したのは、果たして「自分」であるのか??・・・・そういう思考感覚である。

肉体は両親から、呼吸や食事として自然から頂く食べ物、吸収と排泄の生理的活動、身体も思考も存在自体も、全て自分ではない何者、何もの、何モノかの仕業で、それを「真似」しているのが自分ということになる。

「真似」は「真」に似る

実は、ここまでマガジンをお読みいただいた方々には、この図の「身」の背後の「理」 のことを思い出していただきたいのだが、それは「身」の影になり、その存在を直接知ることはできない。

※3 「理」は「ことわり」と読み、熟語には、定理、原理、摂理など、その法則や規則、規律の側面がある。これらの真理は、もとより「公」に根差すもので、また「公」が「理」を醸成する「公理」的な相補関係がある。

全ての自然の「理」に「身」が覆い被さっている。だが、『我が身』が近すぎてその存在を知ることはできない。しかし、周囲に散りばめられたさまざまな情報からそれを知ることはできる。

それらが、自分の「身」の周りに存在する「肉体」はじめ、「家族」「会社」「心境」「環境」などに見えてくる。自分が選択した全てに答えが存在し、それらが、自分の「身」を形造っている、ということだ。

そのように考え、感じ取ることで、本当の「理」が見えてくる。それには、少しセンスが必要なのだ。

人間の資質として、体格・霊格・人格 という表現がある。よく人間味があり、御霊が優れた人のことを「霊人」というが、それは、見えるところの「肉体」ではなく、霊格・人格が優れていることを指す。つまり、この三つは非常に大切な要素ではあるが、このことから人間的要素には、「知の面」と「感の面」がとても重要であるとの証左となる。

※4 体格は「理の面」、霊格は「知の面」、人格は「感の面」に相当する。

非ず・不可・無し

先ほどの図は一見すると、「自分」は、何も持っておらず、能力もなく、そもそも居ない、そう見て取れるかもしれないが、そんな短絡的なことでもない。

図で示すように、「非、不、無」は「是、可、有」の裏打ちの上に成り立つ。

言葉で表すなら、私(自分)は、ある秩序 の上に成り立つが、その秩序は未知なものとして遮蔽されており、その遮蔽自体が、大いなる「否定」の意義 である。

※5 この秩序とは、背後の「理」で、自らの命により決定したもの、あるいは、仏教的な意味で種子(過去のカルマ、ただし前世の関与はない)が、ある持つべきタイミングにより発芽したときに生じる一連の元になる事象のこと。

❇︎6 「遮蔽自体が、大いなる否定」というのは、やや分かりにくいかもしれない。隠すこととは、それを『無きもの』にするということである。つまりそれは否定ということを意味する。

また、それが自分の存在であり、対岸の「是、可、有」を持ち得ない(背後にあって見えず遮蔽されている)からこそ、それに向かっていく恭順な気持ちや、高みを目指す崇高な精神を指向できる環境ができあがるのである。

それは、次に話す「陰性感情」からも理解できるはずだ。しかし、おそらくは、このような世界観を言葉で表現するのは伝わりにくいだろう。

その理由に、そもそも世間ではとかく「否定・肯定」のように二者と対峙するのが一般的であり、しかもその二項対立は、本来三つの側面から考える必要があることに気付きにくい。この三角関係(変則的二項関係)を見抜く仕組みを知っていれば、単に「倫理」の反語が「不倫」のような短絡した解釈にはならないだろう。

しかし、こうなるにはそれだけ思慮が必要であり、そしてこれらの感覚は、『超覚』により俯瞰できるようになる。これを俯瞰すべく目を持つことが本当の「愛」の役割なのだ。そもそも、「愛」なくして人間関係は成り立たないのだから。

つまり、「不倫」の「不」は単なる「倫理」の反語ではない。「倫理」の反語は、一般的には「非道」や「外道」である。「倫理」は、「理」を司る面ではあるが、その反語は、「道」を外れることをいう。その「道」とは「人道」である。したがって「倫理」の反語は「道を外れること」「道理」が立たぬ非ずという語彙「非道」となる。

道徳的な反語は、「不道徳」を使うが「非人道的」という言葉もある。これは感覚的な解釈ではあるが、「不道徳」はより「徳」についての経過に重きを置いている表現であり、「非道」や「非人道」は、その価値や感情面からの表現であると考えられる。

では次に、「非道」「非人道」の「道理」が立たなくなる理由を解説していく。

二項対立的な事柄が成立するのは、押しなべて、「有・無」の世界である。しかし今見てきたように「可・不可」の世界は、すくなくてもそうではない。そして「是・非」の世界は、最も二項対立から遠い感覚を必要とする領域である。

それが何故かは、次で説明しよう。

そして、なぜ「不倫」は、既婚男女関係の問題のみに還元されてしまうのか、それも説明していこう。

「真・善・美」と「偽・醜・悪」の関係

「誓約」に基づく「結婚」から「愛」が生まれる可能性

社会的に「誓約」に基づく「結婚」があり、私たちは夫婦になる。そもそも「結婚」という仕組みが、なぜあるのか、このことについては、このマガジンではあまり触れてこなかった。

この社会的仕組みにより、守られるものもあるし、失うものもある。ここでは、この仕組みについての是非を問うことはしない。(また機会があれば触れるが)しかし、少なくとも法律やそれに伴う誓約自体が「愛」を生み出さないことは確かだ。

もし結婚などの誓約のみが「道」となるのであれば、その誓約は意思決定を示し、むしろ人情的にそれこそ「非道」の「道」を示すことになる。

どういうことか。

人間は、誓約を以て誓い約束する。これは一般的に社会通念として謳われている。規則、規約、約款など、その他もろもろの契約は、社会通念としてそれを遵守しなければならない。

その通りである。

ただし、ここで強調したいのは、規約を遵守することが大切なのではない。

真相は、むしろその逆であろう。規約ばかりに目が向き、その結果自体を尊重しがちだが、本来その契約に「愛」が有るのかを見極めることが大切なのではないか、一歩立ち止まって考え感じてみよう。

本来は、「愛」から「法」や「秩序」が生み出されるのだ。

「不倫」と検索すると、一般的な社会評論家やライターのほとんどが、現行「法」を順守する方向から物書きをする。そのため答えは決まってしまう。つまり「不倫」=「✕」ダメ、だ。

極めて当たり前の答えだ。

ここで、それら内容をバッシングをするつもりは毛頭ないが、現法ありきで「不倫」を論じれば、ご法度は当たり前になる。当然「不倫」=「社会の逸脱者」あるいは「不誠実」のオンパレードだ。

それでは、もし既婚者がパートナー以外の異性に「好意」を感じた場合、それから感情が発展する隙間は、契約によって否定される。そして、自然な情愛の発露をも否定する心情を持たざるを得なくなるだろう。それは、当然である。

また、パートナーとの関係性が良好であれば、それはそれで幸せなことだが、もしそうであったとしても、「愛」が「法」を生み出すという前提に立って「倫理」を論じない限り、表面的に世間の眼を欺き「不倫」という「不貞」に走る、いわゆる単に不道徳な振る舞いと言われるか、あるいは、そもそも、そんな世間体を気にしながらも、契約により守られていることを良しとして、あまり深くものごとを考えない人間になっていくだろう。

「不倫」とは、単純に思慮や心理的趣向に関係しており、世間では一般的にこれだけ「不倫」へのバッシングが多いということは、皆がそれに非常に敏感になっている、ということである。

では何に敏感になっているのだろうか。

一つに、現法による契約を順守することこそが正義であるとする者の意向がある。

皆がこの戒律を守っているのに、どうして「あいつ」ばかりが好き勝手なことをするのか。そこに他人への密やかな嫉妬的感情と、戒律に対する奴隷的罰を与えようとする趣向が働く。「自分はこんなに健気に戒律を守っているのに、『あいつ』だけがなんで好き勝手なことができるのか、、不公平じゃないか」という嫉妬心である。半ば戒律への不満のようなものが爆発するのである。

正直、このような心理構造が見えたりすると、本質的な「愛」を以て現法が運用されているとは考えにくい。

「倫理」は本来、「理の面」の領域にある語彙である。そしてその反語が「非道」や「非人道」であるところに根本的な意味が含まれている。

「非」とは「是・非」の領域にあった。それは「感の面」を指す。本来の「愛」とは「知の面」を司ることを示したが、愛の領域は「感の面」にも関与していた。

「道」というものは、単にある道を示すのではなく、お釈迦様が仰る「苦、集、滅、道」に示されている「道」である。

その「道」には、さまざまな「正道」があり、それを「八正道」という。

これは他のマガジン「八正道と七つの習慣」(未公開)でも論じたが、単に「法」を順守するのではなく、お釈迦様が、時代や世相にあった「法」を生み出していく、そのような観点から述べた「道」なのだ、と個人的には捉えている。

いつの世にも、その時代に見合った「法」を生み出していく。

そのために、「愛」がある。そしてその後に正しい「道」ができる。

ポリアモリーやセカンドパートナー(セカパ?)などの形態は、結局のところ、現行「法」から導かれた形に過ぎず、その形態を論じたところで、それは以前示したような一つの表面的な「愛」の形に過ぎない。

何が言いたいのかといえば、常に「法」を見直していくような気概や興味が失せてしまえば、「愛」の究極的な姿や、振る舞い、自らの「愛」の表現などを感じたり考えたりするところまで思考が発展しない風潮がはびこるだけと言いたいのだ。

このようなわけで、一般的な解釈から物申す社会論者やライターなどは、なかなか「結婚制度」の再考まで視野に入れて論ずることはないだろう。いや、むしろそんな記事が世間の目に晒されれば、逆風の大波に飲み込まれ、当の本人は大バッシングを受けるだけだろう。

だから、単に飼い慣らされたペットのように、当たり前に与えられた法や環境に満足したふりをして、たとえ不満であったとしても、お上に楯突くようなことはしないのである。

しかし、その違和感と言ったらいいのだろうか。何度も言うがそもそも「法律ありき」ではない。

そして、もう一つの違和感は、社会論者やライターが、これら「不倫」の記事にしたためている社会的制裁への「恐怖」だ。あるタレントの「不倫」が明るみに出たとき、全ての社会的地位や仕事もなくなり、家庭が崩壊することを書き立てる。

だから「不倫」はいけない、そんな側面からの物言いである。個人的には、まったく稚拙な物言いと感じてしまう。ようは「不倫」の根本問題として、結婚制度やその「是非」を問うことを諦めてしまい、社会的制裁が恐ろしいから、「不倫」は云々と書き立てる。

婚姻により未婚と既婚の扱いが大きく変わり、法により人間の生理的現象も制限する権限が与えられているのにだ。現行法を守ることが正義である、と声高に主張するわけである。個人的には、お気楽ですね(笑)と思う。

誤解を恐れずもう一度言うが、「法」に「モラル」があるのではない。つまり「倫理」が「モラル」だというなら、「法」は一つの「ルール」に過ぎない。だから「法」をして、「不倫」を否定するのは、本来理論的ではないのである。そして「法」は、遵守し得ることが正しいのではなく、「本来の法」とは、一つの「モラル」を自らの意志を以て貫くことが求められて然るべきなのである。

基本的人権が尊重されていると「法」に謳われている。「法」に謳われているから「守られる」のだろうか。実際は、そんな甘いことではないだろう。「人権」とはいったい何か。強者が弱者を搾取する時代。新自由主義に、政治は国民に経世済民の余地を与えているだろうか。

「自由」という抽象名詞は、否定形「不自由」に挟まれて存在する。「不自由」の領域は「知の面」であり、言語学的には「不倫」と同じ領域に存在する。「自由」は、完結する領域の名詞であるため、「理の面」に存在する。

この構図から見えることは、本来「自由」は「不自由」に挟まれた領域に存在する。その「不自由」からこそ、「自由」が生まれ、そして、「自由」は自らの意志で生み出していくものである。

これをなぞらえていけば、当然「法」も自らの意志で生み出していくべきものなのである。

少し、熱く語りすぎたので、クールダウンするが、個人的に、このような社会論者と視点が真っ向異なるから致し方ないとは思う。しかし、およそ物書きのプロとしては稚拙過ぎる物言いに落胆と哀れみすら感じる。

最も大切なのは「愛」とは何かであり、そこに「愛」があるかなのだ。

一元的に言語化するだけでは、埒が明かないので、そろそろ本題に入ろう。いよいよ「愛の美学」も大詰めになってきた。

「不倫」における「法的解釈」

さて、一般的な「不倫」の解釈が、なぜ既婚男女関係に特化されるのか。痴漢は『倫理』に外れることなのだから、それを「不倫」と言ってもいいではないか。話を蒸し返すようだが、それでは通じない語彙なのだ。その背後にある仕組みを解き明かしていこう。

そのために、先ほど「否定語」の仕組みを見た通り、結局「倫理」の反語は「不倫」ではない。ではなぜ既婚男女の異性問題が「不倫」となるのか、次に「真・善・美」とその反語「偽・醜・悪」の関係性からみていこう。

はじめに、マッピングから示す。

語彙としては、一般的に「善悪」「美醜」「真偽」という組み合わせである。それぞれ、善は「感の面」、悪は「理の面」、美は「知の面」、醜は「感の面」、真は「理の面」、偽は「知の面」にマッピングされる。

次に熟語の並びを見てみよう。実は各々、異なる面とマッチングしている。

善「感」・悪「理」

美「知」・醜「感」

真「理」・偽「知」

となる。そして、同じ面同士の熟語にすると、

善・醜=「感」

美・偽=「知」

真・悪=「理」

となる。

これらの仕組みは、たとえば、「美醜」であれば、「知の面」と「感の面」のコラボで表現している。

「倫理」は、「倫理」の「理」が示すように「理の面」にマッピングされる語彙で、「不倫」は、「不倫」の「不」が示すように「知の面」にマッピングされる語彙である。

つまり「理の面」と「知の面」に跨る関係性があるので、先にも示した通り、単純な反語というわけではないが、「真偽」という語彙の関係性に最も似ていると言えよう。つまり、

「倫理」=「真」=「理の面」

「不倫」=「偽」=「知の面」

の関係が見えてくる。

また、「倫」だけに注目すれば、人が論を巡らすという意味になり、対話の中から生まれてくる論理であることが分かる。つまり、「倫」自体が「感の面」に関与するとなると、「倫理」の熟語は、「感」と「理」、「不倫」は「知」と「感」の組み合わせになる。それを「真・善・美」の語彙とマッチングさせると、

「感」と「理」=「善悪」

「知」と「感」=「美醜」

となってくる。

全体として、「真偽」、それぞれの語彙からは「善悪」と「美醜」の組み合わせが示されており、三面の全ての面と組み合わせを意識する語彙であることが分かる。

実際の場面では、「法的」な「誓約」を「無為」にした場合、「知の面」に男女関係の「偽り」が直ぐに現れる。ちなみに、法的には「不倫」と言わず「不貞」という。

本来、ここで現行の「法律」について問う必然性があるが、今回は「結婚」や「誓約」の問題についての是非はあえて問わず、立体モデルの仕組みで解説することにした。

当然、このモデルの仕組みが分かれば、本来「倫理」の反語が「不倫」ではないと感じられる流れを理解できると思うからだ。

事程左様に、「善悪」「真偽」「美醜」そして「倫理」と「不倫」これらは、異なる面についての二つの事象を扱っている、そのような大原則がある。この図で言うなら、「真偽=理の面・知の面」が「倫理/不倫=理の面・知の面」になる。

したがって、言葉尻だけをとれば、「倫理」と「不倫」は、反語としての言語構造上問題はないのだ。

ではなぜ「不倫」については、婚姻男女関係に特化されるのか。社会評論家や社会学者が、ははじめからNOを突き付けるのは、なぜか。

それは、「不貞」を含め、この「偽」が際立ってしまうからだろう。

上図のように〇で囲んだ「偽」がどの部分にあたるかをご覧いただければ分かるだろう。背後の「理」すなわち「法」に対し、「偽りない」ことが要求されるからである。(ただし法が正しければの話)

ここで言いたいことは、本来の「法」と現行「法」の違いである。本来の「法」とは、「自分」の中に在る「理」が、見出した「秩序」ということになる。つまり自分自身を「偽らない」ことが、大前提になる。

であるからこそ、現行「法」や自らの内的「秩序」の解釈も含めて、その重要性が問われるわけである。

先に、『真似』の話をしたが、真似とは「真」に似ているが、そのものではない。だからと言って完全に「偽」というわけではない。

倫とは人の輪

また、『倫理』という文字そのものの意味から、人々の輪を意味し、それは、『理の面』だけを照らすものではなく、全ての面を照らす。球体は、どの方向から見ても、「球」に見えるからだ。

本来の「球」は「御霊」の「霊」でありそれは、「魂」の「魂」でもある。

下の図は、人の『輪』をマッピングしたものである。

三つのどの側面からも見通しの効くことが大切だが、その中でも「不」は「偽り」と共に、与えられた内容ができることかできないことかを吟味する意味で大切な「場」なのである。

「不」と「偽」が同じ場所にあることをあらためて確認しよう。

基本的に「偽り」はない方がいい、そうすれば、比較的楽に生きられるはずだ。しかし、生身の人間であれば、いつもそのように振舞えないこともある。翻って、一般的な現行「法」の解釈が、世の中の秩序を守ることであるのは、まったく持ってごもっともである。

しかし、建前と本音があるように、それがあくまで建前だとしたら、正当とされる「倫理」が「不倫」に対し抑止力をもっているとする見解は、全く意味のない代物になり得る。「倫理」の在り方を素直に考えたとき、抑止力ありきという根本原理は、虚無を覚えるほど意味がなく思える。

そうであるとしたら「倫理」は、とても虚しいものになるだろう。

そのような構図になる理由は、何度も言うように、私たちがいつも潜在的に持つ「偽」にある不快な感情と、「偽」そのものが現行「法」による解釈と、本来の「愛」による解釈で、真向対立するように見えるからだろう。

さらに単純にして誤解を恐れずに言えば、現行の「法」は、転ばぬ先の杖系であり、本来の「愛」は、転んで覚えるスパルタ系であるのかもしれない。

どちらの方が、思いやりがあるのか、それは一つの事象では決められないだろう。最近では「不倫」とうい語彙を痛く感じるからか、「婚外」というワードも飛び出してきた。

個人的には、「婚外」というのも、なにかしっくりこない。むしろ、もしあるとすれば、結婚していることに意識を向けるもっと前向きな「〇活」的な言葉になるのだろうか。

快活、性活、倫活、これは、全くの言葉遊びだが(笑)。

陰性感情としての「愛」

人はとかく、苦悩に苛まれることがある。

下の図は、大まかに「自我」に向かってくる陰性感情と、その対象に感じとる陰性感情を示している。

当然、比較するものがあり、それらを見比べ内部に感情の渦が生じるわけだが、感情の初動は「嫌悪」、「イヤ」であるとされる。

これらの陰性感情から、中心部の『自我』を支える「己」の構造が出来上がる。「己」は自分を自覚することから始まる。自覚を得て初めて他者のことも理解できるようになる。

陰性感情は、不快であり、忌み嫌われる。『偽』を為す面に「悩」と「悲」と「恐」がある。実は、この三箇所に囲まれる部分が、『愛』の原点であったことを思い出してほしい。

「愛」のライン

学問の専門領域では、経済学、社会学、医学などの学び、「学」の付くもの全てに理解の段階がある。しかし、「教科」としての学習は、発達段階の一部に過ぎない。

そして、実はこれらの「学問」概念は、一つの「認知」ラインとして集約される。

また、人間として成長するため、私たちがより豊かな社会生活を送るために必要な、人間関係や(こころ)にまつわる発達概念(ライン)も代表的ラインに含まれている。

もう少し噛み砕いて言えば、学問的認知だけでは、社会生活を円滑に行うことはできない。学問的に優れた学者も、学者として一流でも人格的に問題のある人物もいる。モラハラ、パワハラ、セクハラ、DVなどが起こる背景は、認知ラインだけでは解釈できない。倫理、間ー人格的・人間関係、欲求、自己認識や性ー心理的・男女関係、感情などの認知的発達概念(ライン)が関与してくる。

より詳細なラインについては、本書をお読みいただきたいが、これらのラインには、それぞれ「人生の問い」があり、その問いを見れば、一体どのような認知に関連するのかが分かると思う。

つまりラインとは、

認知と意識に関与する発達の概念的な成長軸

である、と言える。まだ、具体的にどのようなことなのか、わかりにくいと思う。次の表をご覧いただこう。認知と意識の関係性を示す。(※代表調査者:主要ラインの研究の第一人者)

そして、このラインを「こころの立体モデル」にマッピングした。

さらに、上図を、自己の視座から見据える図を下に示す。

ここで示したいことは、「倫理」と「性ー心理」「自己」「間ー人格的」が中心軸に来るということである。

そして、正軸側投象図の中心(六角形の中心軸)に「倫理」の軸が立つ。これは、あくまでも「法」に則った「倫理」ではなく、自らの「人格」、あるいは「自己」たらしめるもの、さらに「性ー心理」を調和へと促すものなのである。

「道理」と「倫理」

反語としての「非道」

さて、最後に「倫理」の反語「非道」「非人道」について論じて締めくくりとしよう。

「愛」とは、観察であり、その「場」をみつめる目だ。

法的な話をしたが、「法」自体が大切なのではなく、あくまでも「法」を生み出す側が、時代背景やさまざまなモノの見立てを通し、道理を踏まえているか、が大切なのである。

「道は自ずと開ける」とよく言われるが、さきほど見た「ライン」の構造を知ると、どこにポイントがあるのかがわかる。

「間ー人格的」「どのように人と交流すべきなのか」

「自己」「わたしとは誰か」

「性ー心理」「(異)性に対しどう接するか」

この3つの視点から、「倫理」を見ていくことなのだ。

結果的に、「倫理」は「不倫」の要素を含んでいることが分かる。異性とどう接するのか、人との交流、そして私とは誰か。

それを基に、「倫理」「何をすべきか」を考えていくこと、そこには単なる「法」ではなく「私」という「自己」対「他者」の課題が見えるのである。

本来、端的に、「自己」ー「他者」の関係しかないのである。

それ自体が、既に「法」である。

この交わりの内に「愛」が見えれば、「法」は快活に行くべき「道」を全うすることができるだろう。

「非道」とは、「道」に非ず、この否定は、有るものを無いと言っているのではなく、在るものが既に非ず、非なるもの、つまりそもそも存在もしないことをを言っている。

その領域は、はじめから「法外」の領域なのである。

そのことを示すために、「刑・罪・罰」の話で終わることにしよう。

「刑・罪・罰」

ドフトエフスキーの「罪と罰」という小説があるが、これは、元大学生による、金貸しの老婆殺害事件を描いた作品で、 舞台は1860年代のペテルブルク。 主人公の貧乏学生であるラスコーリニコフは、自分が「選ばれた」天才であると信じこみ、他者を殺しても許されるという考えから、金貸しの老婆を殺害してしまう。

そもそも彼自身が、どんなことも許されるという「法外」な場所から自分を見出していた。「真・善・美」は自分側にあると、実は、私自身も当初「こころの立体モデル」を構築したときは、「真・善・美」が自分側にあると認識していた。

しかし、現実はそうなっていない。そうではなく、「真・善・美」は理想の「理」として私たちが希求していくべき「道」にあるべきである。私たちは、過ちを起こす。そうして次第に気づいていく存在でもあるのだ。

自分は「神」のように全知全能である。そのような万能感が、あらゆる事件の引き金になることもある。

だからこそ、過ちは厳に慎み、戒めるべきだろう。そして厳粛な気持ちで、本来の裁きの在り方を考える必要がある。

下に示すように、本来は「罪」は「非ず」、「罰」も「不可」であり、「刑」も「無い」という構図が現れてくる。

本来、本性的に人間に与えられているものは、「刑・罪・罰」ではない。

そこに見えるのは、一つの過程のみである。

その「過程」を、「過ちの道程」と捉えると、私たちは、その過程たる「道」を越えていくという存在なのだ、ということが見えてくる。

含んで超えていく。

そこに「愛」がある。

「過ち」を犯すことを、恐れてはならない。しかしそれは万能感や全能感、あるいは、単なる怒りや怨み欲望から犯す過ちとは異なる。

畏怖の念を持つこと。

そこに「理」が在ることを信じ、自らの「法」に従って心理を希求するために、この道程がある、そのことを忘れないよう、私たちが真理に向かって進むときに、必ず「愛」のチカラは発揮されるであろう。

これで「愛の美学」は終了となる。

最後までお読みいただき深謝申し上げる。

いいなと思ったら応援しよう!