『愛の美学』 Season2 エピソード 10 「愛の回転」(4016文字)

『愛の美学』とは

このシリーズでは、『性知学』という新たな学問領域を提唱している。『愛』とは『知』である、の示すところを、私たちが抱える『性』の課題を通して、『愛』の本質を知ろうというこころみである。

今回の Season2 エピソード10『愛の回転』は、言葉の成り立ちと回転を主題に『愛』について述べてみたい。

すでに、『愛の美学』 Season2 エピソード7「愛の段階」で触れたが、愛には大まかに段階があると述べた。それは、意識の段階をまとっている。梯子と同じように、その高さから見る景色は次第に異なっていく。

これら垂直的な段階と、そこから見える眺めの状態、そしてその基盤となるのが水平的な水準である。これらは、すべて「言葉」に関わる。

まずは言葉の意味をどれほど深く理解しているか、その認知的な深度を「愛」としてよいだろう。

「愛」とは「知」であるのだから。

段階と状態、水準を言語活動を通してみると、『愛の回転』がどのような仕組みを持っているかが分かる。

はじめに言葉ありき。

聖書にも書かれているように、『愛』の本質も、言葉で、分ち、そして、分かる。

ここでは、私たちが普段行っている言語活動から見えてくる簡単な構造のお話をしていこう。

1)「言の葉」とは「愛」

私たちは言語的な印象により、そのイメージを分け、分かち、分かる。

分かち合い、分かり合うことは「愛」の作用に依る。このような一般的に分かりやすい『愛』の作用は、「活気」と関係している。私たちが生き活きと生活する現場のエナジーの供給源として作用するからだ。

人々の熱意や意欲、そして誠意が胸に刺さり感動するようなとき、やはり、そこには大きな気持ちのうねりが生じている。

このうねりを言語化するのは非常に困難なことが多い。が、しかしこれは、むしろ必然なのだろう。その理由は個々人が持つ「価値観」と関連してくるからだ。

一方で、ものの「価値」が情熱や意志を巻き込みエナジーの源泉になると考えるのは、そう難しいことではない。

言葉の力は、そこに想いが乗っていればこそ伝わるものであり、当然のことながら上滑りの言動は、人々に想いを伝えたり感動を与えることはできない。

たとえば、愛の巡りに関わるような、言葉を巡らせ、真摯に向き合う対話などは、周囲への何らかの影響をもたらす。

2)「愛」と言語体系

人間特有の能力とは、特に「言語活動」や「会話」を通したコミュニケーションであるといわれる。そして、これら言語活動における流れを『愛の美学』season 2 エピソード0で少しだけ触れている。

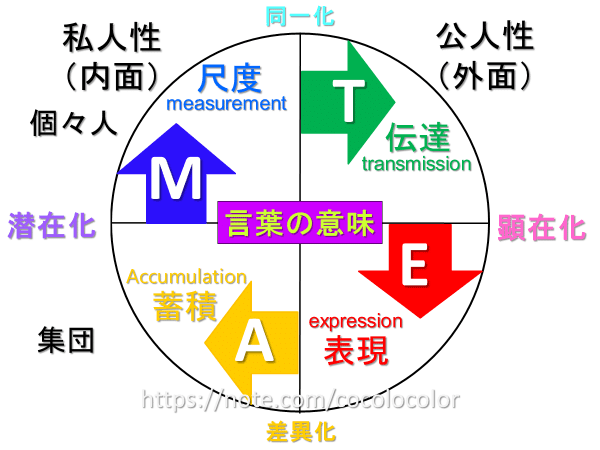

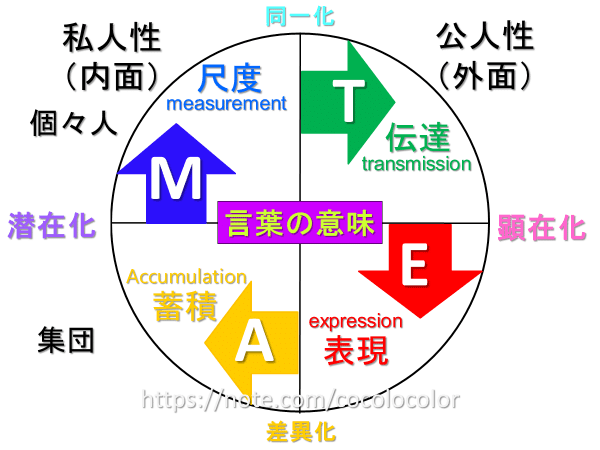

そこでは言語活動の流れを、「尺度」「伝達」「表現」「蓄積」と見立てることも紹介した。

今回は、「愛」の特性とも言うべき「言語」の仕組みを、さらに異なった角度から紐解いていくことにしよう。

では、まず簡単な「言語体系」の解説をしよう。

普段一般的に私たちが「言語」として使用するコミュニケーションのツールは、『読む』『書く』『話す』『聞く』がある。

下の図をご覧いただこう。

これを大きく二つの世界に分ける。

このような分類が妥当か検証の余地があるが、ここでは、まず左側と右側の世界の違いを明確にしてみよう。

右側と左側の違いがお分かりいただけるだろうか。

特に右側は「見える」ことに関与し、左側は「聞こえる」ことに関与が深い領域となる。さらに右側を外面、左側を内面、そして上下の関係を、個々人と集団という枠組みで解釈する。

以下、それぞれの意味を解説していく。まず、外面と内面の仕組みから見ていこう。

① 右側(外面での作用)

『読む』『書く』

一般的な印象でよいのだが、読んだり書いたりするときは基本的に『目』を使う。そして文字を読むにも書くにも基本的に『光』が必要となる。そして、文字という『形』あるモノも必要になる。

このように、『形』を認識する『光』の領域を特に『外面』と規定しよう。

② 左側(内面での作用)

『聞く』『話す』

また、聞くことや話すことは、基本的に『耳』を使う。そして、こちらの領域は『形』の世界というよりは『形なき』世界となる。

したがって、『光』を必要としない『音』を認識する『闇』の領域が『内面』となることに注目しよう。

では、次に上下の関係性を見てみよう。

③ 個々(『私』への作用)

『聞く』『読む』

上の領域は『聞く』と『読む』を挙げている。『聞く』ことも『読む』ことも個々人が情報をそれぞれ理解する作業となる。そしてその作業には、主に個々人が持つ語彙の蓄積が必要となる。

それは、個々人の言葉を受け取る能力と解釈してもよいし、または自分の側、ということでプライベートな内側へ向かう『私』への作用としてもよい。

そして、朗読となると『読む』作用は『公』への表現になる。その場合も基本的に『私』が読むとすれば『音』の世界にいざなわれるため、ここでは、『個々』人の『私』への『聞く』作用とも考えられる。

したがって、『読む』は個々人から集団、特に『私』を『公』に繋ぐ働きもある。また、黙読を基本とすると、読む聞くは、直接的に外部へ発信しない、『私(自分)』への直接的な受動的情報収集ともいえる。

④ 集団(『公』への作用)

『話す』『書く』

下の領域は『話す』と『書く』である。

『話す』ことも『書く』ことも集団への外側へ向けた伝達や表現が主体となる。この場合、伝達とはそのもの、言葉を伝えること、表現も言語体系を利用して表していくことを意味する。

ここでは、集団へ言葉を授ける能力と解釈してもよいし、または他人の側、ということでパブリックな外側へ向けた『公』への作用と考えても良い。

もちろん文書として書き残すほか、書く特性は個人的なメモなどもあるが、いずれにしても書き残されたものは『公』の目に触れることもあり、ここでは、『集団』の『公』への作用と考える。

ここで、あらためて「内面」と「外面」、「内側(私)」と「外側(公)」の意味の違いがお分かりいただけただろうか。

言語の特徴を4つの領域に分けると、この活動は、言語活動の言語学的なT、E、A、Mの枠ぐみに沿っている。社会のコミュニケーションの土台となる人間関係や社会環境を示す枠組になっているのだ。

3)文法体系の回転

さらに、ここでは、文法的な解釈にも触れておこう。言語は共通理解として文法が必要になる。西洋の言葉を代表して英語を例に取ると、一般的には主語があり、主語(S)動詞(V)目的語(O)そして補語(C)の順に構成される。

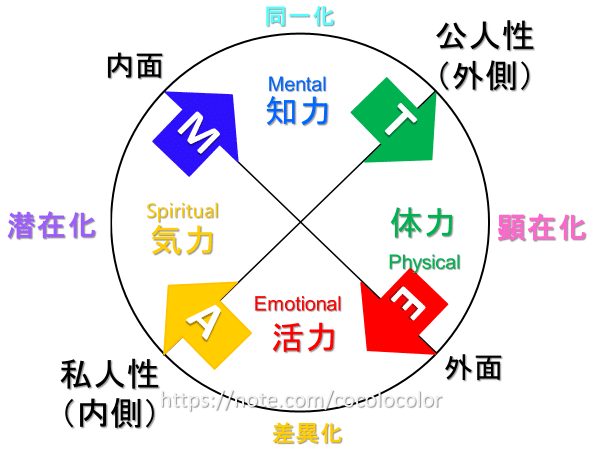

その枠組みを、下の図のようにまとめた。

例として「(私は)車庫に車を停める」を見てみよう。

英語では「I park my car in this garage」となる。

この場合、I (S)park(V) my car (O)in this garage(C)の順となり、日本語では、(私は)(S)車庫に(C)車を(O)停める(V)となることが分かる。

英語の場合、SからV、O、Cと時計回りに巡る。

日本語は、(S)から(C)O、そしてVへと反時計回りに巡る。

実は、この言語の巡りを通して『愛』に回転する何らかのチカラが関与すると考えられる。つまり、西洋的な霊性の巡るチカラと、東洋的な(中国語は英語に近い文法のため少なくとも日本語の)巡るチカラはお互いの方向性が異なることが分かる。

ここでは、言語の「T、E、A、M」は上記のように、時計回りに巡ることをもう一度確認しておこう。

また、上記では『外面』、『内面』を分かつ軸として紹介したが、本当は、もう一つの軸『私人性』と『公人性』があることも申し添えておく。

ここで平面的な理解のまま紹介するのは、少し無理があるが、図全体を傾け『外面』の『公人性』を仮に『外側』、『内面』の『私人性』を『内側』と定義しておく。

そして『私人性』と『公人性』の軸と、『魂』を規定する4つの領域をあわせた平面的関係を図に示しておこう。

このように傾ける理由は、差異化を持った『活力』の部分が、この構造を立体化すると最も『私人性』に近く身近な領域となるからである。

詳細は、season3 以降に述べることにしよう。

こうすると、「活力」「気力」「知力」「体力」の4つの枠組みができあがるが、この領域は「感の面」として、「言葉」の「水準」を規定する面にあたる。

この回転そのものが、生きること、存在する基盤であることが示されると、これらの回転の妙技が伝わるのだが、現段階でそれは少々論理の飛躍があり、直観的には分かるかもしれないが、もう少し段階的に話をする必要があるだろう。

次の段階では、さらに構造的な話から、今回はじめに触れた「言葉」の三つの要素、

「段階」

「状態」

「水準」

を解説する必要があるだろう。導入的にそれぞれの側面には四つの領域があった。

「段階」=「理の面」

「身体」「社会」「心理」「精神」

「状態」=「知の面」

「伝達」「表現」「蓄積」「尺度」

「水準」=「感の面」

「体力」「活力」「気力」「知力」

それぞれは、上記の枠組みとなっている。このそれぞれが回転をもち、そのなかでも『愛』の活動のベースになるのが、「感の面」の「活力」であると言える。

さらに、

『理の面』=秩序

『知の面』=公正

『感の面』=活力

とも表現できる。

season2はひとまず今回で終了し、次回からseason3に入る。

『愛』と言語の関りについて、構造的な話や、さらに時間と空間の概念を纏った物理的な考え方から『愛』を紐解いていくことにする。

いいなと思ったら応援しよう!