ニュートンとゲーテ「性格」と「強み」 ⑪(3218文字)

マガジン『響』「こころ音の郷」は、こころをどう捉えるか、水面に映る空の色と水の色のような、心に映る感情の故郷を探ります。

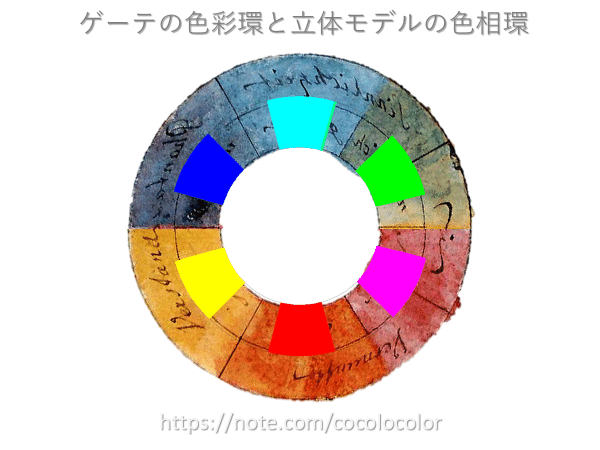

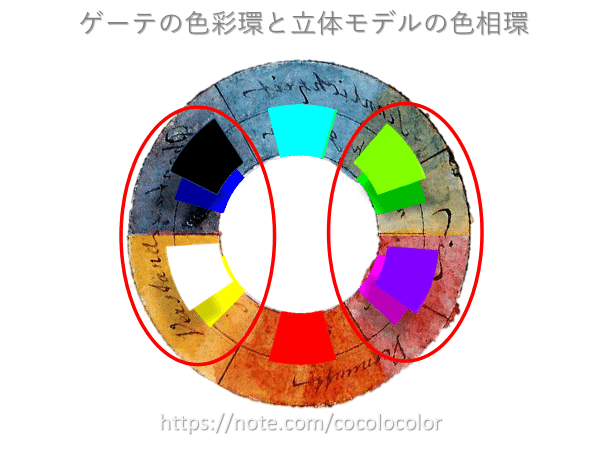

前回は、東洋医学の経絡流注の流れに沿って配色をしていくと、ゲーテの色彩環や、現代の色相環に合致するこころの色相環、心色相関が現れることを解説した。

さて、ここからが、本題である。この仮想的な色彩空間を使って自我の成り立ちとマインドがどのように構築されるか、仮説論証していこう。

1)自我の成り立ちと色彩

まず、注目すべきことは、二つ。

一つ。上図に示す色相環の青と黄の部分(左の赤丸内)の二色は補色関係だが、ゲーテの見解にあるように、夕闇など光源が弱い状態であれば、生理的に「青」は限りなく「黒」に近く見え、「黄」は限りなく「白」に見える。これを改めて色彩環に表せば、上図で左側の赤で囲んだ領域となる。

二つ。上図の右側の赤で囲んだ領域は、いわゆるゲーテが「高進」と称した「赤紫」とその補色関係になる。

次に下の色度図をご覧いただこう。底辺にある直線部分は「純紫軌跡」とよばれ、紫や赤紫、およびその混色部分を表している。この部分には波長表示がない。

さらに、下の図でも確認していただけると分かるだろう。私たちが普段見慣れている「赤紫」として馴染みのある領域の色は、スペクトル表示でない領域であることが分かる。なんと!!

したがって、光の3原色の「赤」と「青」の混色である「マゼンタ」は、スペクトルには存在しない色であり、対応する単色光や波長が存在しない。

「青」や「黄」「赤」には、対応する波長の自然光があるが、マゼンタは、物理学的に対応する光が存在せず、ヒトが生理的にのみ認識される色なのだ。

さあ、これは実は大問題だ。これをどう解釈するか。

なぜ、人間は物理的な自然光にない色を見分けることができるのか。ここからはもはや現代においても、物理や数学で把握できる領域ではないだろう。当然、ゲーテの理論が科学的ではないと言われている所以にもなっている。

しかし本来、この領域に挑むことこそ、人間を人間たらしめる創造領域であると言えるのではないだろうか。この領域に挑み含んで越えていくことこそ、ヒトの何たるかを知ることになると私は考えている。

そして、私なりの結論は、ヒトが認知できる色、「赤紫」は人自身の「規律の色」であるということだ。

こう考えてみてはどうだろう。可視光の始まり「赤」と終わりの「青」には、物理的な秩序がある。しかし、「赤紫」は私たちに自身に与えられた自らを秩序成らしむる「色」であると。「赤」や「青」は見える秩序だ。そこに挟まれたこの「色」は物理的には見えないが、私には見える自らの秩序を生み出す「色」であると。

いわばそこが深奥の玉座の「場」なのである。

自らの秩序に誠実に向き合おうとする人の恭順な想いがこの色に表れている。社会においても小学校に限らず、会社でも、他人に言われなくても率先して行うような自らの規律心がここにある。

昔から「赤紫」は高貴な色とされてきた。高僧の袈裟も赤紫だ。なぜ、高貴とされるのか。

赤紫に自然光がないこと。それがどれほどの意図を含むか、この重大な事実に答えを出そうとする色彩専門家はいるだろうか。これこそが、自然が私たち自身に与えた責任ある自由性を象徴する色味だとは考えられないであろうか。

自然の秩序の「青」と「赤」を仲介する「赤紫」の存在は、まさに自分自身を秩序成らしむる「色」なのだ。

この「色」を詩的に表現してみよう。

自我の色はすべてを吸収する。

そして光は虚軸 の光である。

その虚軸から放たれた愛の光 によって、

まず、自我の黒が黒と認識される。

シアンは天空の色、

橙から赤色は土の色。

それが天地の色だ。

上下の境界は補色関係にあり、

前後の赤紫と黄緑も補色関係にある。

そこは捻じれにより奥行が生まれてくる。

その奥行を一点としてまとめる。

それが減色法、加色法による

内なる焦点となる。

光は虚軸である。

それは内なる光だ。

黒は自我の始まりである。

そして

外なる光は内なる光となって、

私たちの内部を照らす。

その光があるがゆえに、

私たちは加色法により色彩的に

彩を知ることができるのだ。

※1 虚軸は外部、他者からの光という意味。次回に詳細を解説。

※2 自然光(RBG)を指す。

ゲーテにより発見された「深紅(赤紫)」は、ほぼ「マゼンタ」から内なる紫の色として考えてよいだろう。当然それに対する補色も、私たちの自我の色として、いつもそこにある。

試して欲しい。

太陽を見た後、瞬時に目を閉じてそのまま30秒ほど経ってから瞼に映る色合いを。おそらくそこには、下のように赤紫と黄緑色の光の輪が映るはずだ。

そして、今度は下の色を30秒凝視し、下へスクロールして空白を見つめてほしい。色が逆転しているのが確認できるはずだ。

これが私たちの自然の自我の色であり、そこには、私なりの秩序を求める深紅の花園がある。

科学的な考察をすれば、眩しい白色光を見て単に減色法の法則からマゼンタと補色の黄緑が見えるのは当たりまえと考えるだろう。では、なぜマゼンタなのか。

その他の白色を生み出す、R(赤)/C(シアン)や、B(青)/Y(黄)でもよいはずだ。

これらの組み合わせも経過中に見えるが、最終的な残像に「赤紫」が見えるのはなぜだろうか。その答えを、単に波長の長短に求めるのも良いだろう。

どこまでも科学的に考察するのは大切なことだ。しかし、波長がない色が脳裏に残像している事実をどう受け止めるべきか。自然光にはない色を自ら刷新する自立の色と見做すこともできる。確かにこれらの事実に対する問いかけは答えのないものだろう。しかし、これに敢えて応えていくところに、科学を凌駕する人間たる所以と創造精神の枠組みがあるのだ。

色度図の底辺「純紫軌跡」の始点「赤」からスペクトルの基線に沿って黄緑が広がる。これは、ほぼ「赤紫」の補色である。領域は作図条件にもよるが、かなり広い。

自然光のスペクトルをもたない「赤紫」が残像する意図は何か。本当に自我の奥に潜む秘密の花園はあるのだろうか。次回以降、その場所を立体的にマッピングしていくことにしよう。

2)センサーとしての眼球

眼をセンスする

デザインに必要なことは、飽くなき観察とセンスだと言える。全ての自然はデザインだ。いわば神業のセンスをまとっている。

このセンスを科学的な眼で否定することは、センスの芽を摘むことだ。科学的に証明されないことは、いくらでもある。むしろその方が多い。

ゲーテ自身も科学の大切さは理解していた。ゲーテはむしろ「色彩論」の歴史編でニュートンの人柄を敬意をもって語っている。その上で、人間の本性と科学的見地の将来的な習合を見据え、あえてニュートンの論拠から最も遠いところで、独創的な論考を続けたのだ。

現代のゲーテ研究の第一人者、アルブレヒト・シェーネは、著書「ゲーテの色彩学」(1987年)の中で、「ゲーテは、宗教思想におけるように、あえて神的光の研究における異端者になろうしたのだ」と述べている。

孤独な研究の末に出版された「色彩論」は、あの当時、ほとんど見向きもされなかった。科学的ではない、と一蹴するのは容易い。そこに非常に多くの示唆があったとしても。もしそうであれば、この行為は、産湯と伴に赤子まで捨て去るような、大変勿体ない話だ。

観察眼だけがそのきっかけを創る。それは科学も芸術も同じだ。彼の研究は、少なくとも様々な現象につながる多くのヒントを与えてくれている。

おまけ

眼のセンス検査

以下の色彩表、39色見えた方は「スーパービジョン」かも!

いいなと思ったら応援しよう!