『鬼滅の刃』 現代の鬼再び 2邪鬼の情

この記事が含まれているマガジン

1)邪鬼の回顧

「鬼滅の刃」では、「鬼」にされた人間の過去を回想するシーンがある。それらには共通した心情がある。

それは、果たされなかった過去の願いや想いがあったことだ。当たり前の日常の何気ない小さな幸せ、しかし、それすら叶わず、人知れず無念を感じた心情。

その想いは、はじめは些細であっても、他人に蔑まれ、詰られ、大切な人にさえ無視されながら、次第に大きな怒りへと姿を変えていくことがある。

そういった心情に、嫌になるほどやるせない気持ちと恨みが刻み込まれ、鬼になれば、やがて自分自身をも疎んじ、素直さや正直さも薄れ、保身から人を傷つけ殺めていく。

さらに自分勝手に貪欲に欲しいものを欲しいままにする貪りと、自分さえよければいいという利己的で卑劣な行為も平気でするようになる。

鬼化もそうだが、普通の人間ですら、他人から様々な影響を受け、あるときは自分を抑圧し蔑んだり、疎んじたり、他人を恨んだりしながら、「邪鬼」はその隙に忍び寄ってくる。

それが「鬼滅の刃」では、心を縛る「邪」な「鬼」として描かれている。

この原動力となるのは、私たちの中に潜むネガティブな感情そのものであり、東洋ではこれを「邪鬼」という。そして、仏教では心を煩わす心情として「煩悩」という。

だが、このネガティブな想いは、人のこころを曇らせもするが、その暗い印象が強ければ強いほど、正直な心を見つめ直したとき、気づきへの衝撃は大きい。

2)鬼「響凱」

今回は、第十一話の「鼓の屋敷」から登場する鬼の心情を解説する。

炭次郎は同期の剣士・我妻善逸と共に山の奥地へと向かう。とある屋敷の陰でうろたえる少年少女二人。彼らの兄が鬼にさらわれたのだ。

鬼はこの屋敷の主、鼓をもつ「響凱」だった。

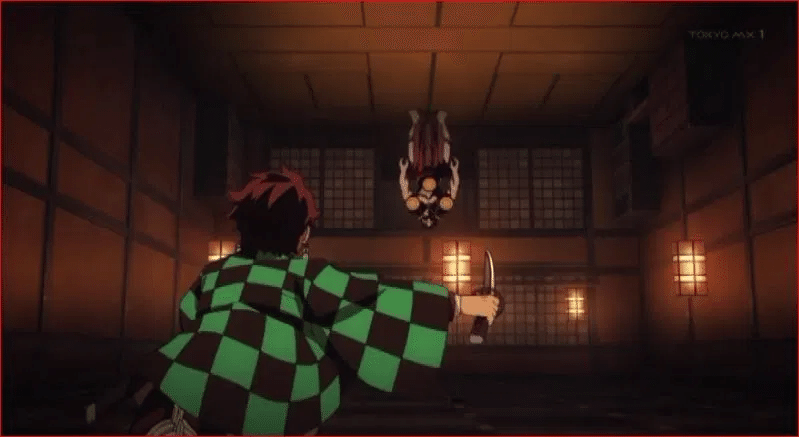

さらわれた兄を救うべく闘いに挑みながら、鼓を打つ度に部屋が回転する不思議な術(血鬼術)により、炭次郎は善逸と屋敷内で離れ離れになってしまう。

そして炭次郎は、この「鬼」の持つ過去を知る。

「響凱」は、鬼でも強い部類に入る十二鬼月(下弦の陸)だったが、その力が評価されず位を剥奪された。役立たず、何の取柄も才能もない、そう思われることを誰よりも恐れていた。

人間だったころ、小説家として物書きを目指したが、すべての作品は酷評され、文字通り足蹴にされた。

趣味にしていた「鼓」も単なる嘲笑に伏された。

鬼となった後も作家として身を立てることを望んだが、才に恵まれず、プライドも踏みにじられた「響凱」は、作品を酷評した知人を惨殺。

炭次郎たちの侵入により自分の城を荒らされ、怒りに打ち震える「響凱」。その怒りをぶち撒けるように炭次郎に執拗な攻撃を仕掛け続ける。

気づけば部屋に舞い散る原稿・・・。そのとき、「響凱」は原稿を踏みつけにしない炭次郎に「はっ」とする。炭次郎は原稿の合間に足場を置きながら、逆に間合いを計り鬼の懐に入り込むことに成功する。

次の瞬間、決死の覚悟で炭次郎は鬼の首を討ちとる。

・・・「響凱」は、消えゆく前に言葉を残す。

「小僧…答えろ… 小生の…血鬼術は…凄いか…」

炭次郎は、それを認め、鼓の腕も褒めた。しかし、人間を殺めたことは絶対に許さない、と言い放つ。「響凱」は涙を溜めて呟く。

「小生の…書いた物は…塵などではない。

少なくともあの小僧にとっては

踏みつけにするような物ではなかったのだ。

小生の血鬼術も…鼓も…認められた…」

こうして「響凱」は消えていった。

3)本当の「鬼」の姿

鬼とは、邪鬼。

私たちのこころに潜む邪なこころ。

「煩悩」である。それは、誰しもが持ち得る心情。誰しもが持ち得る感情であるからこそ、炭次郎が鬼に対して放つ言葉は、戒めとして私たちの心に届く。

「煩悩」に溺れる「鬼」の姿は、こころの拠り所を失い、それに苦悶しながらも、愚かなる自分自身の浄化を求めるこころの叫びとして響き、炭次郎の言葉が最期の最後に胸に届く。

自分の感情を言語化するという役割を担う兄、炭次郎の立場。心理学的にSA※として、どこまでも慈愛に満ちた裁きを以て接する炭次郎の心根に、私たち自身が持つ「邪鬼」も浄化されていく。

※SA(Super adult):心理学交流分析のA(adult)よりもさらに人格的な要素を備える自我を想定した性格。最も利他的な自我。参照はこちら。

4)現代の鬼滅

今回の最後に、現代における鬼の姿をあぶりだしてみたい。

鬼を「邪」とすると、このこころは「悪しき心」と同類と見做してよいだろう。「あしき」こころは、『惡しき』と書くのが本来の表意。心のなかに、自らが気持ち悪いと感じること。その自覚が「あしき」であり、それがなければ、本来の悪の浄化は為されない。

禰豆子が「自我」を取り戻したというのは、最低限非道な行いをしないという第一義を取り戻したということだ。この物語の導入では、ここが最も重要なところだ。これを取り戻した原因は、本人に元々あった「愛」の力と、兄炭次郎の懸命な呼びかけにあっただろう。それもまた、「愛」である。

猟奇的な殺人や奇怪な事件は、「邪鬼」を感じる心根がなければ、決して対処することができない。それは救う側にとっても、成敗される側にとっても同じことだ。

隙の糸が見えなければ、鬼に近づくことも、邪を滅することも儘ならない。とくに「邪」を感じること、この邪の間合いに「鬼」が入り込むからだ。

つまり、炭次郎が「隙」を見抜く力を持ち、その「隙」をめがけて刃を振るうとき、私たちの「鬼」が退散するのだ。

自分自身の「隙」に「邪」が入り込んだことが分からなければ、対処の仕様がない。それは、自分自身への嫌悪感として感じること。

自ら気分の悪いことを「悪心」という。

これが本当の「悪の正体」だ。「邪」な心が入り込むと、本来の「悪心」を忘れてしまう。あたかも「邪毒」が全身に廻るように、本来の気持ちを思い出すことができなくなる。

これを再び見出す方法は、「己」を活用することだ。

己とは「自分」をサーチする、顧みる目。この目は一体何によって培われるか。代表的なのは、心情による克服である。それは「怒り」であり「悲しみ」であり、ネガティブな感情であることが多い。その感情の一端を、この物語では「鬼」のエピソードに散りばめている。

よく「改心」という言葉を聞く。

それは、単なる「浄化」ではない。そうではなく、巡らせる力だ。より大きく、調和を図るれるよう改められた心情を言う。邪毒を正純に改める力。

「改」の文字を見てみよう。

己と攴を組み合わせた形。一説には己ではなく巳という解釈もあるが、どちらにせよ興味深い解釈ができる。

白川静「常用字解」によれば、改とは、巳(蛇の形をした蠱というもの)で、他人にのろいをかけて災いを加えようとするときに使われ、これに攴の「打つ」意味が含まれ、自分に加えられようとする災いを他に移し変えようとする一種のまじないを意味する語であったとされる。

「改」は、もとより、たたりや災いを祓い清める儀式をいった。

巳は毒蛇、つまり己の中に潜む蛇である。日本では蛇や龍は眷属として天の使いとされる。しかし、それも心根ひとつで「善」にもなれば「惡」にもなる。

その邪を持つ蛇を「惡」の化身から「善」に転じる。その力は、不思議なことに「惡」を知ることから始まる。

善処は決して、善き行いをまねることでもなく、善き行いをすることでもない。そうではなく、自ら「惡」の在り処を知ること。つまり、「惡」を探り当て、本当の意味での「悪心」を見出すことが「善処」への道となる。

そこから、新たな「鬼滅の道」が始まるのだ。

次回は、同期の剣士、「善逸」、「伊之助」両名のつながりと、この物語全編において散りばめられている、家族愛と「邪鬼」の関係性について語る。

次回につづく

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。