『哲学』の散歩道 SEASON3 「こころ観のこころみ」 Vol.10(3856文字)

哲学の散歩道 season3「こころ観のこころみ」では、身近な話題を通して「こころ」を見つめ直す、その世界観を提言する。それは、主観と客観の景観、主体と客体の正体それぞれを見出す作業だ。

これから本格的な「立体モデル」の解説に移るのだが、いつも、この段階になると、このモデルがどんな役に立つのか、何かご利益があるのか、という質問が投げかけられることがある。

はっきり言うと、これらの構造を理解したからと言って、生活が楽になったり、マインドがリセットされ苦痛から解放されたりすることは、ない。

正直、お得なことは、あまりないだろう。

プロデュースする側の意識やモチベーションは非常に高いのだが、(笑)

いや、つまらない前置きを書きたくなるのは、自分自身のトラウマかもしれない。この段階に入ると、先が見えるからか、それとも、見えないからか。いやいや、まだまだ未開の地が続くはずだ。

これから、今までにない解説を心掛けようと思う。だから、早いところ話を進めよう。

視点命題

さて、そもそものお話からしていくことにしよう。

そもそも、なぜ、立体を考えるのか?

その答えは、3つの視点があるからだ、としておこう。まず、

① 見ている自分の視点

② 見られている他者の視点

③ それらを統合する視点

これらの視点、特に①と②は、空間的に同じ「場」に「在る」のが一般的だ。

それは「存在」している空間をお互いが占有しているから、まぎれもなく同じ空間に「居る」という意識を持ち合わせ得る。これは、一般的に極めて当然のことだ。

しかし、「居る」と「在る」は違うと、ここでは定義したい。

その違いを見る前に、もう少し言葉を単純化してみよう。

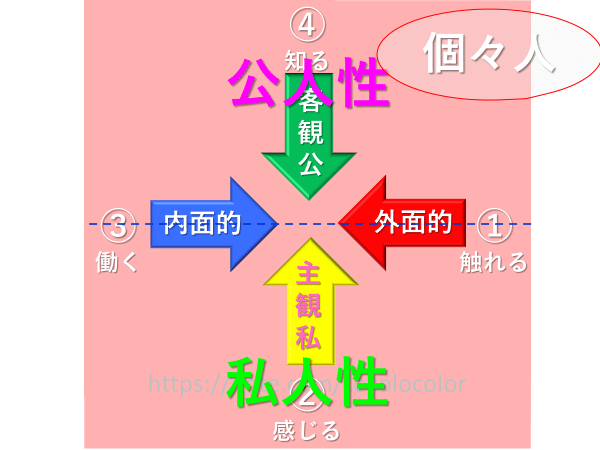

① 自分の視点とは、「私⇒公」と考えてよいだろう。

② 他者の視点とは、「公⇒私」と考えて良いだろう。

③ それらを統合する視点とは、「私⇔自分⇔公」。

そのような図式ができる。つまり、「私」、「自分」、「公」という三つの視点がある。「自分」は「自己」と表現してよい。

つまり、「私」と「自分」という表現は同様ではない。ここでは定義上、別の意味として捉えている。

「自分」と「自己」の違いは、「自分」は「私」より、さらに身近に「私」を感じる表現で、「自己」というと「自分」も含め、自分足らしめる何ものかも意識した「自分」よりもう少し幅広い周囲を含めるニュアンスがある。

とりあえずここでは、「自分」という意識を持つ「存在」と、自分以外の意識を持つ「存在」は、同じ「場」に居ないことを強調しておこう。つまり、一人ひとり「次元」が違うということだ。

「次元」については、今回の最後の部分でもう一度触れる。

① 見ている自分の視点

下図は「理の面」を境に、「私」と「公」を示した。

私(自分)の側から見る眺めと、公(他者)の側から見る眺めがあることを示している。現実もそうなっているはずだ。

ただ、この眺め自体にも意識段階による変遷を見ることができる。

ⅰ)「肉の目」の段階

平面的に見ている意識段階である。「理の面」一面の平面的な眺め。思考の第一段階。主体でも客体でもある段階。未だ、自分とモノの境界が不鮮明な状態で、乳幼児期における意識段階の原初でもある。

たとえば、傍らにあるブランケットも自身の肉体も同じという意識だ。その意識は、ブランケットを齧っても痛くないが、自分の指を噛むと痛い感覚(触感)によって、モノ(客体)と自分(主体)の境界が鮮明になっていく。

中央のラインは、その感覚によって隔てられ境界が生じたモノを象りとして感じとり、さらに視覚的情報により言語化される部分を示している。

このとき、内面の意識と外面のモノが、中央の緑のラインの「=」で統合される。それが言語を構築していく段階である。

外面で「りんご」を認識したなら、「りんご」という音として、言語的理解ができる。その質感、重さ、食感や感触、全てが情報として内面にもたらされていく。

ちなみに、このモデルをあらかじめ立体であると仮定して上から眺めたものが下図である。

まだ、言語も構築されておらず、私/主観の輪郭も見えておらず、客観も「理の面」(図中青点線)の影に隠れ全く見通しが効かない段階である。

ⅱ)「知の目」の段階

二元的な視点の意識段階。「理の面」「知の面」の二面的な眺め。これが思考の第二段階である。感覚的な主観が出現するが、いまだ客観はよく捉えられない段階。この主観も今までの記憶などの極めて偏った思考観念からなり、そのような主観/私と主体的感覚が判断の主な材料となる。

未だ客観/公は客体の影に隠れ、見えにくい。おおまかに幼児から思春期の意識段階である。しかし、大人になってもこの段階で思考が停止している人々も多い(笑)。このような人々は、周囲が見えにくく柔軟性に欠け、将来的にはステレオタイプ化した「石頭」的な印象が強くなってくる傾向がある。

自身の経験を挙げれば、小学校の帰りにデパート寄り道していたことを、次の日、学校の先生が知っていた場合、この段階の思考では、先生が直接、自分のことを見かけたからだと思う。しかし、事実は、小学校の卒業生が僕をたまたま見かけ学校に通報していたのだ。

このように周囲(公/客観)の関係性が見えにくく自分の思い込みで事実を判断し、真実を深く検証する感覚が育っていない段階。

そして、この段階では程度の差はあるが、幅広く、さらに深い言語的な解釈が可能となる時期で、言語自体のディテールが明確になれば、意志の疎通もある程度できるようになってくる。

もとより、他者とのコミュニケーションは、言語より顔の表情や行動、振る舞いなどの表現で伝わることも多い。人間は感情の動物であると言われているが、正にこの感情の表出により、言語を越えたコミュニケーションが拡がっていく。

この段階を、あらかじめ立体を意識して、上から眺めたものが下図である。

この図から分かることは、当初の段階では、外面的で私/主観の極めて身近な部分(下半分)に意識が集中し、内面的な言語、あるいは公/客観の視点(上半分)は未だ意識が及びにくい状況を示している。

回転が生じる理由については、以前も触れたが、外面(形あるモノ)と内面(形なきもの)の境界が、活動的な言語の理解により巡りだす現象と解釈している。

言語の習得には、①触れて②(特に視覚的など)感じる状況を十分に味わう必要があり、次にその③働きを④知るという順に進み、最終的に客観の公が何モノかを知ることになる。

思考の第二段階(2)において、次の第三段階「観想の目」の準備に至る。「格の視点」を持つ面、すなわち「感の面」が顕れてくる。これにより、眺めは一段階視点が上昇し、全体を見通せる視点を獲得する。

ⅲ)「観想の目」の段階

多元的な視点の段階。「理の面」「知の面」「感の面」の眺め。思考の第三段階。「主格」である本来の「自己」の出現とともに、客格が生じる段階。この客格が、他者視点の多様性を生む総体となる。

他者視点を、自分視点の変化と比較して思考段階を説明するのは可能だろう。たとえば、ⅰ)の場合、自分と同じことを考えていると見做してしまう原初の意識段階。ⅱ)は他人をステレオタイプ化して、固定観念に囚われている意識段階。ⅲ)は他者を様々な視点から見つめることができる意識段階。というように。しかし、これはあくまでも主観的な見立てに立脚している。

② 見られている他者の視点

この見られている他者からの眺めは、見ている視点と、とりあえず違うのは分かるだろう。

そこで、その視点を明確に意識するために、思考実験をしてみよう。

地点AでAさんに景色を見てもらう。同じ地点AからBさんにも見てもらう。この場合、一般的には同じものが見えていて、地点Aから見える景色は同じ、とするのが普通だ。

が、しかし、実は視点も地点と同じく交換することができないという原則がある。どういうことか。つまり、Aさんが地点Aから見る景色は、Bさんが同じ地点Aから見る景色とはまったく異なるということだ。当然、地点AとBであれば、まぎれもなく違う景色が見えるわけだが。

次元命題で表現すると、ややこしいが、実は非常に単純である。その人物が見ている景色はそのヒト自身の成り立ちから生まれる感覚であるということ。

したがって、Aさんが見ている景色は、だれにも交換ができない。一見当たりまえのことを言っているのだが、一般的には、ある地点から見える景色は同じであるとする。このとき、私たちの佇む空間はお互いに共有されているとする感覚が働き、私たちはこの感覚で、次元自体も還元してしまう。

つまりだれもが同じ空間の中に居るという感覚を強く持つようになり、それにより、私たちのいる次元を平坦なフラットランドに貶めてしまう。ユークリッド空間という座標と大小などが確認できる「幅」と大きさの世界に、どっぷりとハマり込むわけだ。

いま、あえてこのような思考実験をしているのは、このレトリックが分かると、これからの話が感覚的に理解しやすくなるからだ。

たとえば、自分からは明らかに見えない、背中や顔、眼玉などは言うに及ばず、自分が見ている場所から他者が代わりに見たとしても、それは違う景色を見ているという理屈である。

つまり、究極的には自分の視点とは、常に前を向き、その視点は今まで一度も外れたことがない「存在視点」である、ということである。

何度も言うが、視点の交換はできない。自己の視点を他者の視点に還元することはできない。

さあ、大変なことになってきた。これがそんなにも大きな命題なのか。この後の展開はどうなるのか。

次回は③自己と他者の視点統合の話をしていく。

いいなと思ったら応援しよう!