おかやまサムライ巡りに行ってきた【後編】

中編はこちら

いよいよ最終章です。後編は備前長船刀剣博物館に訪れた時のことを書いていきます。備前長船刀剣博物館は『おかやまサムライ巡り』に参加してはいませんが、いつ行っても日本刀に出会える施設なので日本刀好きさんは要チェック。岡山に日本刀を観に行くなら絶対に外せない場所です!

三日目

備前長船刀剣博物館

朝9時頃、ホテルをチェックアウトして岡山駅へと向かいます。この日の天気はなんと雨。それに加えて雷も鳴っています。実はこの日、岡山城に雷が落ちたそうで……。前日に行っておいてラッキーでした。それにしても、私が刀を観に行く日って雨が本当に多い。そんな私の推し刀は、徳川美術館所蔵の『五月雨郷』です。笑

岡山駅からは赤穂線で香登駅を目指します。岡山駅周辺は都会的な風景でしたが、電車が進むにつれてだんだんと緑色の景色へと移り変わっていきます。私は山を見るのが好きなので、車窓から見える景色の変化が楽しかったです。

香登駅に降りたら、博物館までは徒歩20分ほど。お隣の長船駅からだとタクシーで7分と公式ホームページに書いてありました。私は旅先の土地を歩きたいという変なこだわりがあるので香登駅を選びましたが、せっかくなら長船駅で降りてもよかったかもしれません。何と言っても、長船は日本刀の聖地ですからね。次に行く時は長船駅で降りることにします!

歩いていると備前長船刀剣博物館の表札がこれでもかというくらいあるので、駅から進む最初の道さえ間違えなければ地図を見なくても行けると思います。

そして突如現われた『備前長船刀劔発祥之地』の石碑……!

こ、これが日本刀の聖地……。こういうものがぽんと現われる感じ、すごいなぁ。このような石碑があるとは知らなかったのでびっくりしてしまいました。

こちらは公園の敷地内にあったのでフェンズ越しでしか文字を見れなかったのですが、同じものがいくつか他の場所にも建っているようです。写真を撮るなら他の場所のほうが良いかもしれません。

しばらく歩いていると、大きな看板が。備前長船刀剣博物館に到着です!

かわいい

鍛冶場や工房などもありますが、まずは博物館の展示を見に建物の中へ入っていきます。

展示室は一階と二階に分かれています。一階は『刀剣の見方』と題された展示になっており、二階のテーマ展開催時のみ展示が行われているようです。刀剣の見方、とあるように展示では肌の種類や刃文の種類などが説明されており、刀を見ながら学ぶことが出来ます。

そして、こちらの博物館では全ての展示品の撮影が許可されています!私はスマホで撮っているので、画質はあまり良くないのですが、後から写真を見返すことができるのってすごく嬉しいんですよね(^^)有り難いです。

では、一階展示室『刀剣の見方』から見ていきましょう。

刀 銘 河内守国助

こちらは拳形丁子といわれる刃文。丁子の頭の部分が割れている模様です。写真にはほとんど写っていませんね(涙)スマホの画質の限界……。

丸みのある丁子ってぽこぽこしてかわいいなぁって思います。というか、丁字の種類多すぎませんか? 私まだ見分けがつかないことが多いです。いろんな丁字の刀を並べて見比べたい。

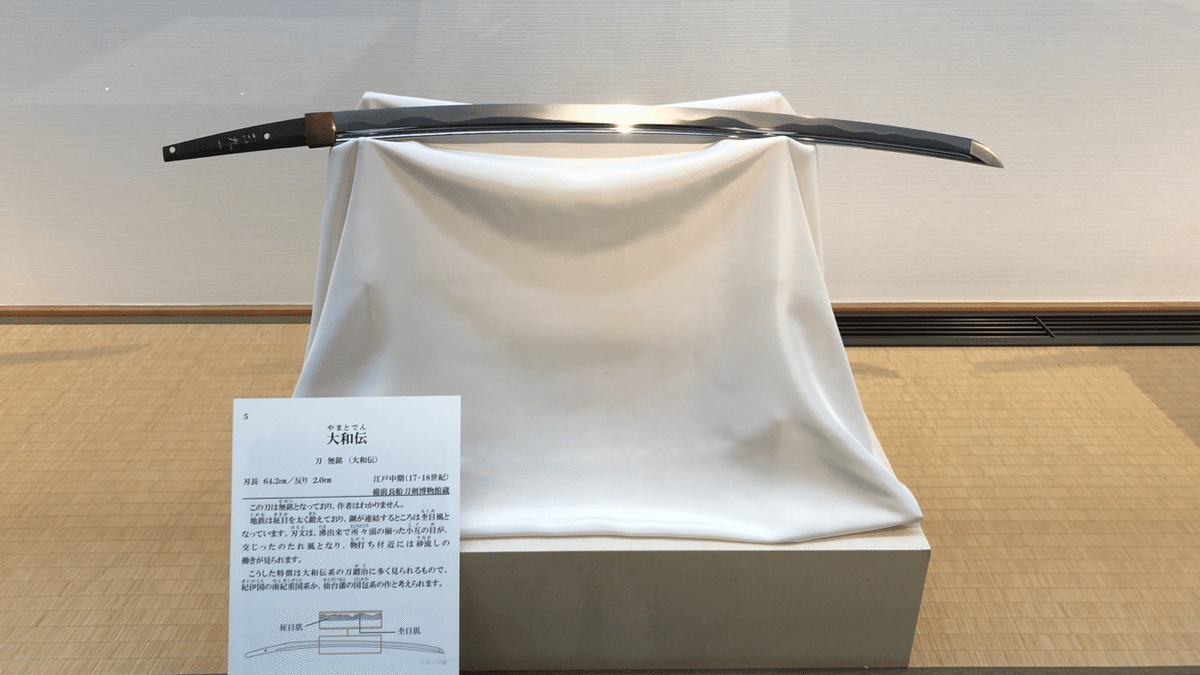

刀 無銘 (大和伝)

五箇伝のなかでも最も古いと言われる大和伝。私はこれまであまり見ていないような気がしたので、今回しっかり目に焼き付けてきました!

どっしりとした重厚感ある佇まい。刃文もおおらかな感じです。地鉄は柾目に杢目が混ざっています。柾目肌ってなにげに出会うことが少ないような……。今回久々に観れたので嬉しかったです。

茎にはペンキで番号が書かれています。つまりこちらは赤羽刀。赤羽刀とはGHQによって接収された刀剣のことを指します。その刀剣たちが集められた場所が東京の赤羽だったことから赤羽刀と呼ばれるようになったそう。赤羽刀を目にするたびに、刀にとっても激動の時代であったのだなぁと胸が痛くなりますね。数多くの日本刀が雑な扱いをされて、ペンキで番号を書かれたことに悲しくもなりますし、それでもこうして戻ってきてくれたことが嬉しくもあり。なんだか複雑な気持ちになります。

話は変わりますが、「そもそも大和伝ってなんぞや」と思ったのでこの機会に学んでおこうと思います。前述の通り、私は今まで大和伝の刀をあまり見たことがありませんでした。記憶にある刀工名は「千手院」と「当麻」。名前が特徴的なので印象に残っていました。

「お寺と繋がりが深くて、作風は質実剛健って感じ」というざっくりとしたイメージはあったものの、これだけの情報では物足りない!……ということで、今回もまた刀剣ワールドさんのサイトで勉強してきました。

五箇伝のなかで最も古くから発展したとされるゆえんは、ヤマト王権まで遡るのですね……!当たり前のことだけど、歴史はずーっと繋がっているんだなぁ。すごい。

ではなぜ大和伝の刀を見る機会が少ないのでしょうか。素人考えだと、歴史が古い分作られた刀も多いはずだから現存率も高くなりそうに思いますが……。その疑問の答えとなるのがこちらの引用部分です。

寺院のお抱え鍛冶となった大和伝の刀工が作刀したのは、僧兵のためだけの刀剣であり、言わば「非売品」。そのため、その作刀に銘を入れる必要がなく、大和伝の在銘刀はほとんど作刀されなかったと言われています。

そして大和伝の刀剣は、僧兵達が繰り広げた度重なる合戦で用いられていたことにより焼失するなどしたため、現代にまで伝わる刀剣はほとんど観られないのです。

なるほど!では大和伝の刀の多くは戦場で散ったから、現存数が少ないと。単純な話ですね。

でも、武士の世界では名刀は多く残されていますよね。刀を下げ渡すとか、敗者の刀を勝者が奪うとかで、武士の間ではよく刀剣が人から人に移動しています。だからこそ、戦の世でも名刀が残ってきました。なら、敗者であった僧兵たちの刀も武士たちの手元に移ったりしなかったんですかね……?逆に、現存している数少ない大和伝はどういう経緯で今まで残ってきたのでしょうか? 武士の刀剣と僧の刀剣、戦をしていたのは同じはずなのにどうして現存数にここまで差がでるのか……。ううん、まだ私には分からないことが多すぎます。。。

普段は相州伝と備前伝の刀を観る機会が多く、大和伝にはあまり注目したことがありませんでしたが、こちらの刀を観て俄然興味が湧いてきました。大和伝、もっと知りたいので勉強します……!

脇指 銘 丹波守吉道(菊紋)

こちらの刃文を見た瞬間、もう、すっごい衝撃を受けました。見てください、これ……。

こちらは簾刃(すだれば)と言われる刃文。すごいですよね……!私は初めて見たので、すごく驚きました。なんじゃこりゃーー!と心のなかで大興奮。こんな刃文があったなんて!!砂流し(刃中に現われる模様の一種)が変化したもの、と説明がありましたが……んん?ちょっとよく分からない。。。砂流しは分かります、でもあれってこんなに主張が強い模様ではないと思うのですが……。なにがどうなって、こんなに存在感のある刃文に変化するんだろう、めちゃくちゃ気になる。

脇指 銘 丹波守嫡子吉道/寛政五年二月日

めちゃくちゃ驚いた刃文パート2。こちらは菊水刃(きくすいば)と言われる模様です。菊水刃とは、その名の通り菊の花が水面に浮かんでいる様子を表現した刃文のこと。写真にぎりぎり写っていると思うのですが、どうでしょうか。

私はこういった絵画的な刃文を観たのは初めてでして。なんて風流な刀なのだろうと心奪われてしまいました。観れば観るほど目が離せなくて、まるで描かれている風景の中に入り込んでいってしまいそうな、そんな感覚になります。

二階展示室『鞘師 前田幸作の世界』

テーマ展は鞘師・前田幸作さんの特集でした。

鞘師を取り上げた展示というものを見るのは私は初めて! 普段は目にすることのない貴重な品々を鑑賞できて、とても勉強になりました。

山鳥毛や江雪左文字、姫鶴一文字の拵え図もあって、刀剣乱舞ファンの私はついテンションが上がってしまいました。知っている名前が出てくると嬉しい。笑

展示を見た後は・・・

ふれあい物産展で昼食をとります!山鳥毛うどんと山鳥毛きんつばを頂きました。

飲食スペースには刀剣乱舞のグッズがたくさん展示されていました。私達ファンのことを歓迎してもらえているのだなぁ、と嬉しくなりますね^ ^

腹ごしらえをしたら、職人さんが作業をしている場所へお邪魔してきました。この日は鍛冶場が午前中で終了とのことだったので、刀剣工房にいらっしゃった職人さん方のお話を聞きました。

そのときに聞いた話の詳細はここには書きませんが(万が一私の書き方が間違っていた場合職人さんのご迷惑になると思うので)、ものす~~っごく勉強になりました!!!やはり本職の方のお話はとても面白くて、知らないことばかりで、本当に楽しかったです。

最初は少し緊張しましたが、「本職の方と話せる機会なんてめったにない!しかも岡山なんてなかなか来れないんだから、恥かいてもいいから聞きたいこと全部聞こう!」と自分を奮い立たせて良かった。あのときの自分を褒めたいです。笑

職人さん方もたくさんお話して下さり、本当にありがとうございました。

結局この日は、10時から15頃まで刀剣博物館にいました。予定では、午前中に切り上げて倉敷へフルーツパフェを食べに行こうと思ってたんですが、計画が甘かったです…………。私の想像以上に刀剣博物館が楽しい場所で、とうてい午前中だけで切り上げることは出来ませんでした(^^;) フルーツパフェはまたいつか岡山に来た時に食べることにします。

慈眼院

刀剣博物館を出たら、電車の時間まで町をぶらぶらすることにしました。(ちなみに赤穂線は本数が少ないので、時刻表は必ずチェックしたほうが良いです!)

さて、看板にそって歩いていくとこちらのお寺に着きます。

こちらは長船鍛冶の菩提寺・慈眼院。日本刀の形をした絵馬があったり、賽銭箱に鐔がついていたりと、なかなか珍しいお寺でした。(写真撮影・掲載許可済み)

ほかにも造剣之古跡碑や、靭負神社(ゆきえじんじゃ)などにも立ち寄ったのですが、ここでタイムアップ……!電車の時間が迫ってきて結局駅までダッシュする羽目になったので、みなさま時間にはお気をつけください。時間によっては一本逃すと一時間待ちになります。

おみやげ紹介

最後にお土産の紹介をしたいと思います!

『岡山のもも』

急に生活感のある写真ですみません。笑

こちらのお菓子は見た目も味も◎!まず箱がかわいいんですよね〜(^^) お菓子の見た目完全に桃ですが、味も完全に桃です。……つまり桃ですね! 美味しかったです!

『刀剣抜刀塩ばあむ』

備前長船刀剣博物館でのお土産。これは元々情報を仕入れていたので、絶対買っていこうと決めていました。ネーミングが良いですね。

こちらは味の種類がちょっと変わっていて面白いです。私は抹茶・竹炭・ビーツ・うこんを選びました。(ひとつは家族がすぐに食べてしまったので、写真は3種類しか写っていません。笑)食べる前は変わった味だなと思いましたが、美味しかったです!これは人の好みがあまり分かれないお味だと思います。お土産にぴったりです。

おわりに

ここまでで、今回の岡山旅の記録は終了となります。前編・中編・後編と長々と書いてきましたが、ついに書き終わりました……!やったー!!

仕事の合間を縫っての執筆だったのでなかなか大変でしたが、岡山での思い出を文章に残すことができて嬉しく思います。

今回は本当に刀三昧で、とても内容の濃い旅になりました。たくさんの刀に出会えて幸せだった~……。初めて知ることがたくさんあって、楽しくて楽しくて堪りませんでした。まだまだ私の知らない事がたくさんあるので、これからもっと日本刀の沼に潜っていきたいと思います。