一太郎を使って文庫版同人誌を出そう

出そう(結論前倒し)。

二次創作小説サークル「Pumpkin Head」主催のClownです(総勢一名)。

最近は文庫サイズの小説同人誌も増えてきており、小説サークルで長年やってきた自分としても嬉しい限り(とはいえ、最近はあまり読めてないのですが)。

そこで、今回は一応年数だけ積み重ねてきた小説同人サークルとして「文庫本で同人誌出してみたい!」という方向けになんとなくフォーマットになりそうなものを提供できないかと書いてみました。

ただし、使用するのは若干(金銭的に)ハードルの高い「一太郎」です。

すまん、俺はこれしか知らんのや……

1. そもそも一太郎ってなによ?

一太郎はJust system社が制作するWindows用の日本語ワープロソフト。

日本語特化したWordと思ってくれたらいいです。

最近では内包しているIME(入力方式)であるATOKの方が有名かも。

本体は1.5万円程度と多少お高いが、日本語特化したシステムは小説同人誌を書くにも相性が抜群で、最新版では各小説投稿サイトに準拠したふりがな記法に対応することが発表されている。

かなり多機能でよく分からない機能もたくさんあるが、今回は主に

・全体のフォルムを整えること

・読みやすい形で書くこと

を中心に書いていこうと思います。

分からないことや、「こういうのがやりたい!」というのがあれば質問コメントしてくださいね。

2. 文庫形式フォーマット

1: 文庫って一口に言っても

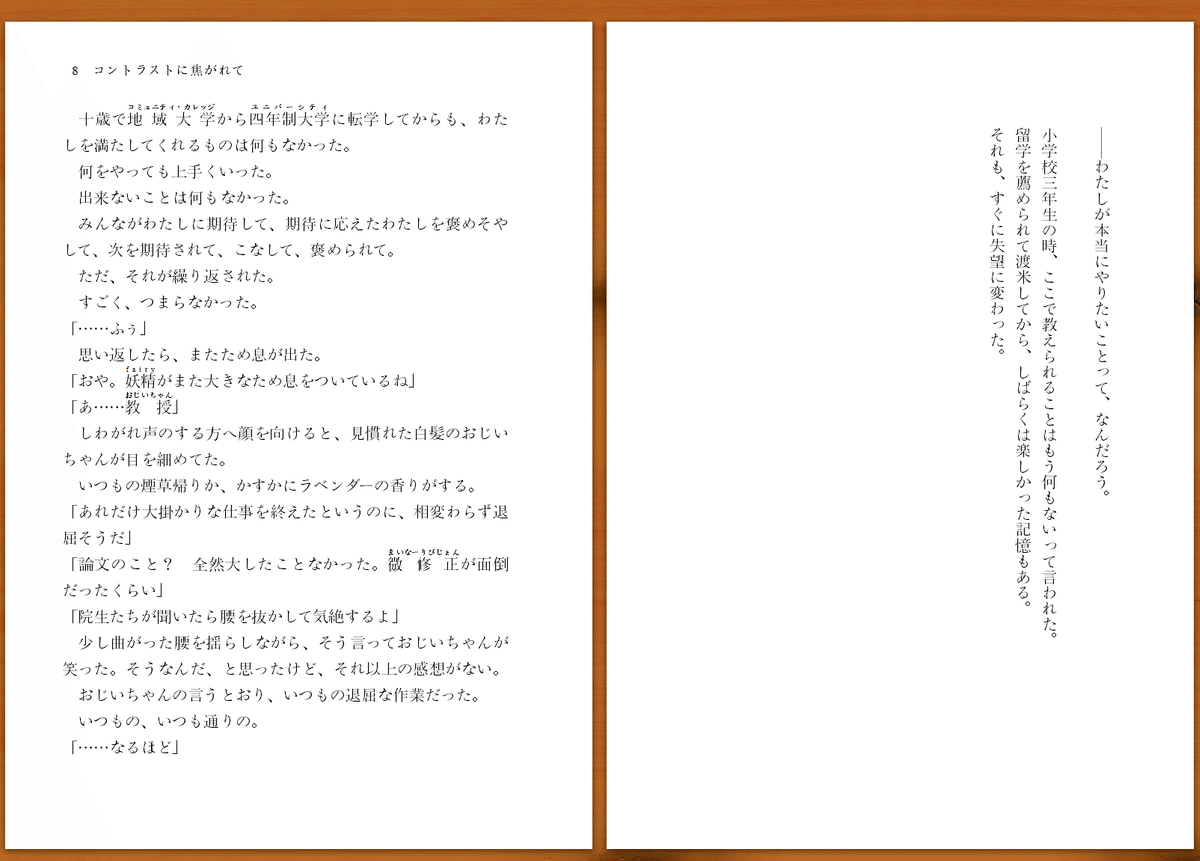

下段左から電撃文庫、KAエスマ文庫、当サークルの最新刊(現時点)

とりあえずぱっと目についた文庫本を引っ張り出してきましたが(ラインナップが古いのは気にしない)、一口に文庫本と言っても各社・各ブランドで結構フォーマットが異なります。

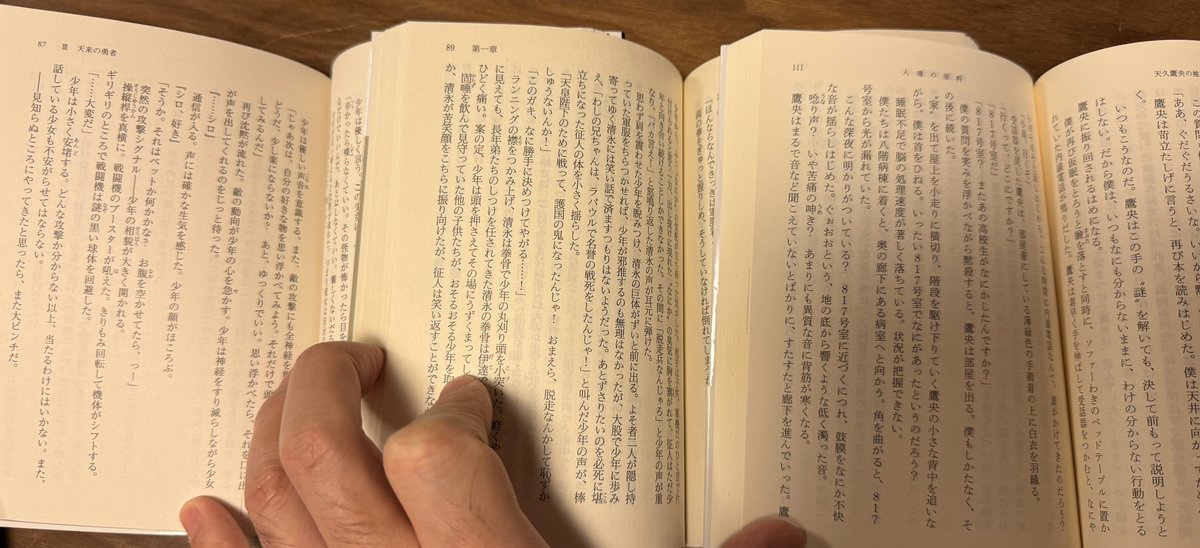

だいたいの形式は同じですが、フォントも、余白も、数えると文字数も違います。ヘッダ(上の余白)の使い方も違いますね。

計測すると、およそ以下のような形になります。

ブランド :一行あたり字数・ページあたり行数 余白横/上/下

MF文庫 :40字17行 13/16/12mm

講談社文庫 :41字17行 11/12/12mm

新潮文庫NEX :39字17行 10/15/13mm

電撃文庫 :42字17行 13/16/12mm

KAエスマ文庫 :42字17行 10/11/9mm

同じ角川系列のMFと電撃でも字数に違いがあったりと、かなり多彩です。

共通するのはすべて17行であること。文庫の横方向の広がりはこの行数がベストなのかもしれません。

2: これを踏まえて当サークルのひな形

当サークルが採用しているのは、電撃文庫のフォーマットです。

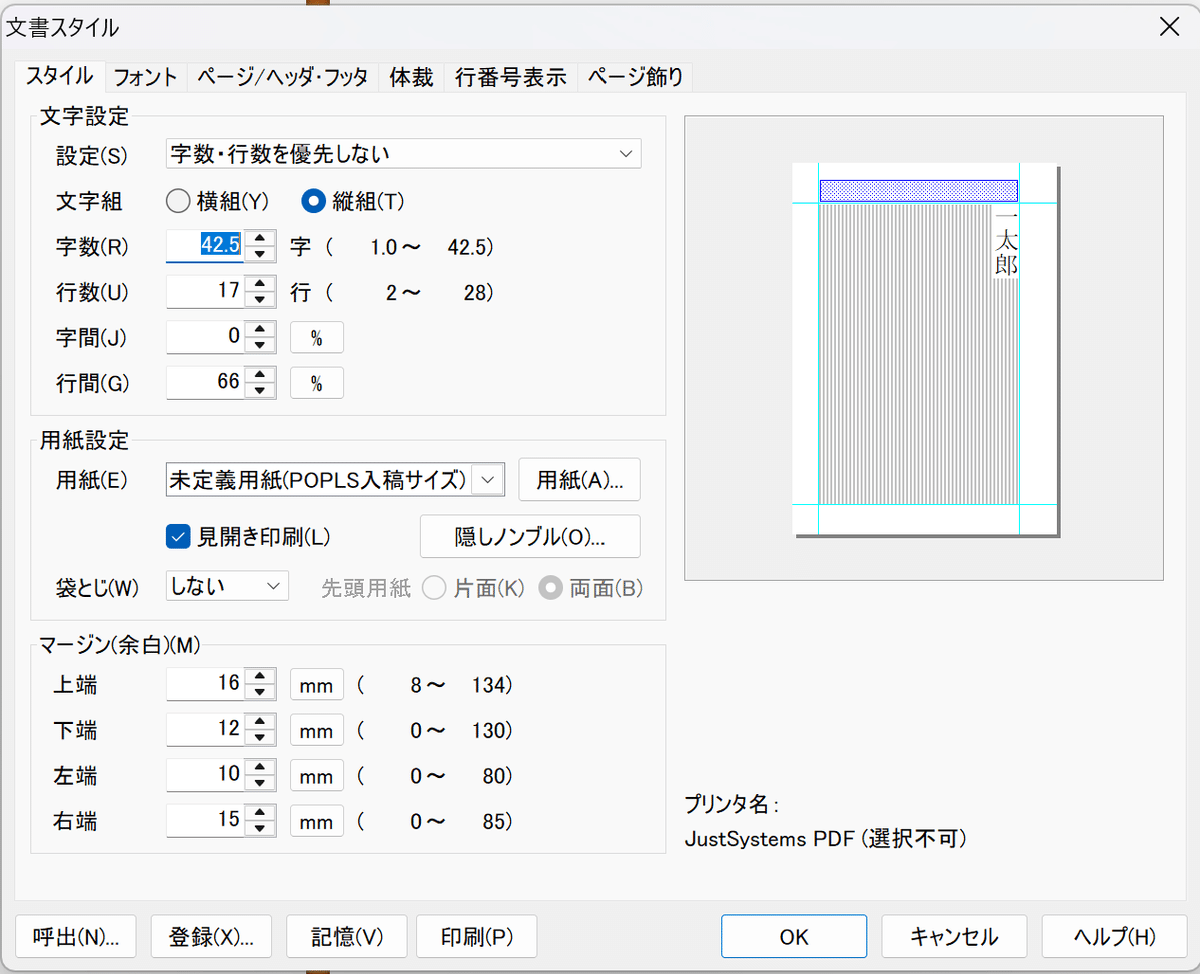

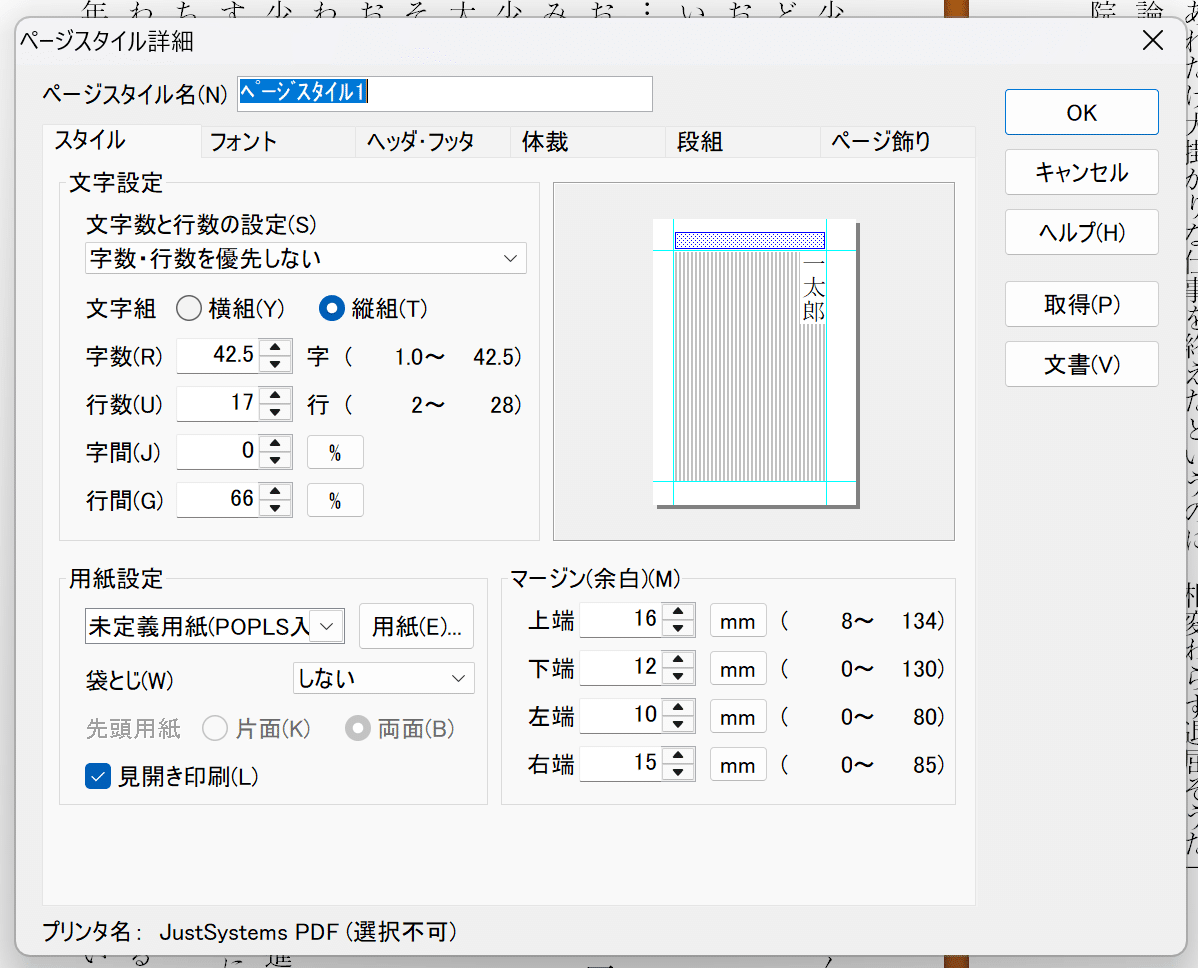

一太郎での設定は次のようになります。

用紙設定の欄が「未定義用紙(POPLS入稿サイズ)」になっていますが、基本は「A6縦」でOKです。文字組は「縦組」。

ここで文字数や行数が設定できない場合は、先に次の項目の「フォント」でフォントサイズをいじってください。基本的に文字数や行数はフォントサイズに依存するので。

字間は0%。これは「――」を途切れなく表示するのに重要です(ただ最新のは必ずしも必要ないらしい)。

行間は行数に依存するので、お好みで。

用紙設定は「見開き印刷」にチェック。これで本のノドの部分(本を開いたときの真ん中の溝になる部分)を挟んで左右対称の印刷が可能になります。

マージンは必ず右端(奇数ページ準拠)を多めにとってください。ここがノドの数値になるので、ここを削ると文字がノドに飲まれて読みづらくなります。

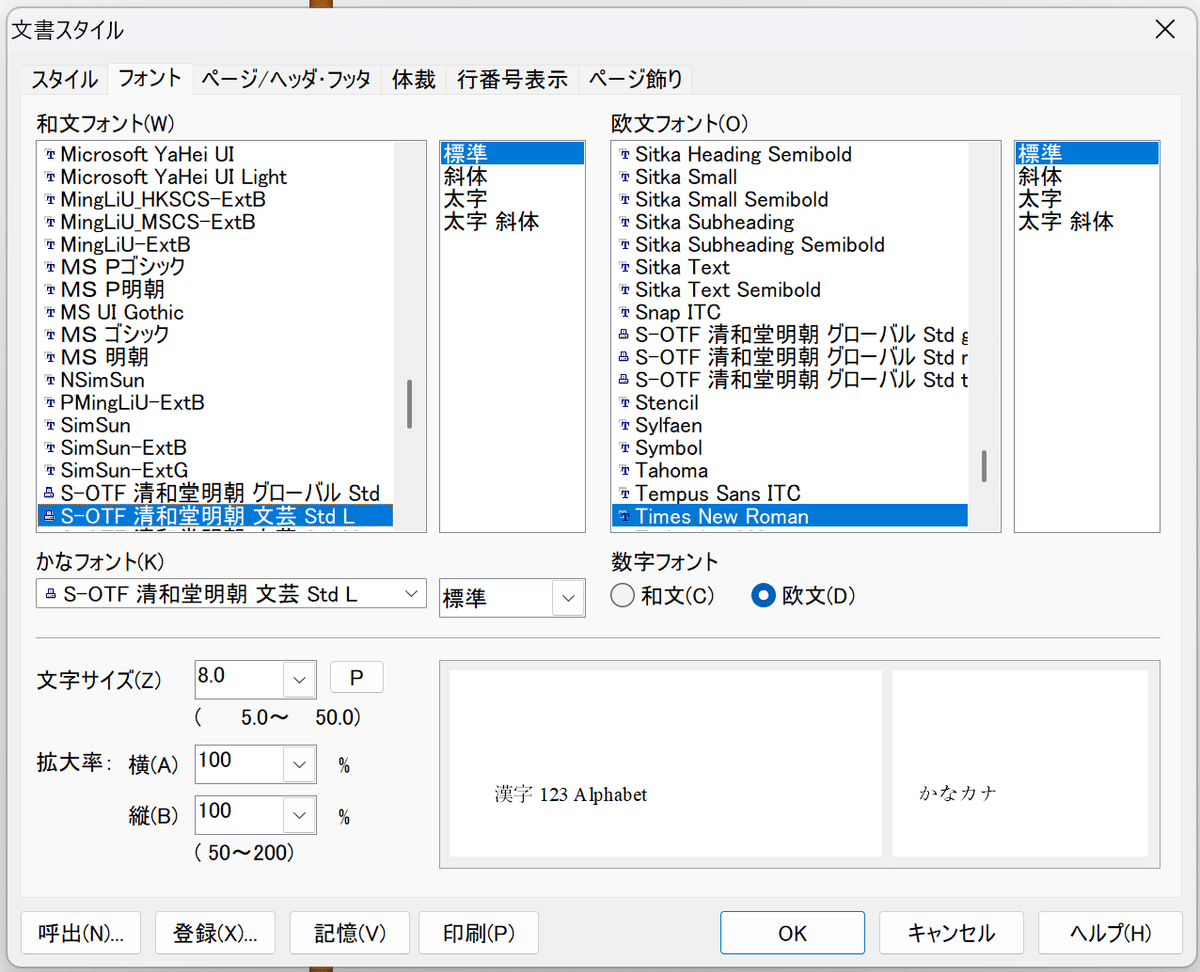

次に、フォント。

本文フォントは余程のこだわりがない限り明朝体がいいです。

趣味でフォント集めてない限り選択肢はあまり多くないかもしれませんが、少なくともプロポーショナルフォント(MS P明朝などの「P」がついたフォント)は避けた方が無難。一行あたりの文字数が合わなくなる恐れがあります。

フォントはまれにすごく安売りしてることがあるので、今後も同人小説を続けるなら一つくらい持っててもいいかもしれません。

最近は同人誌の隆盛もあって、サブスク的なサービスもあります。

また、Adobe creative cloudを契約してるならAdobe fontsが使えます。

うちは最近は清和堂フォントにお世話になっています。

文字サイズは8pt。

拡大率とかはいじらなくてもいいです。

次にヘッダ・フッタ。

ヘッダは本文上のスペースですね。よく章タイトルやノンブル(ページ数)が書いてあるスペース。

フッタは本文下のスペース。こちらにノンブルが振ってある本もたまに見かけますね。

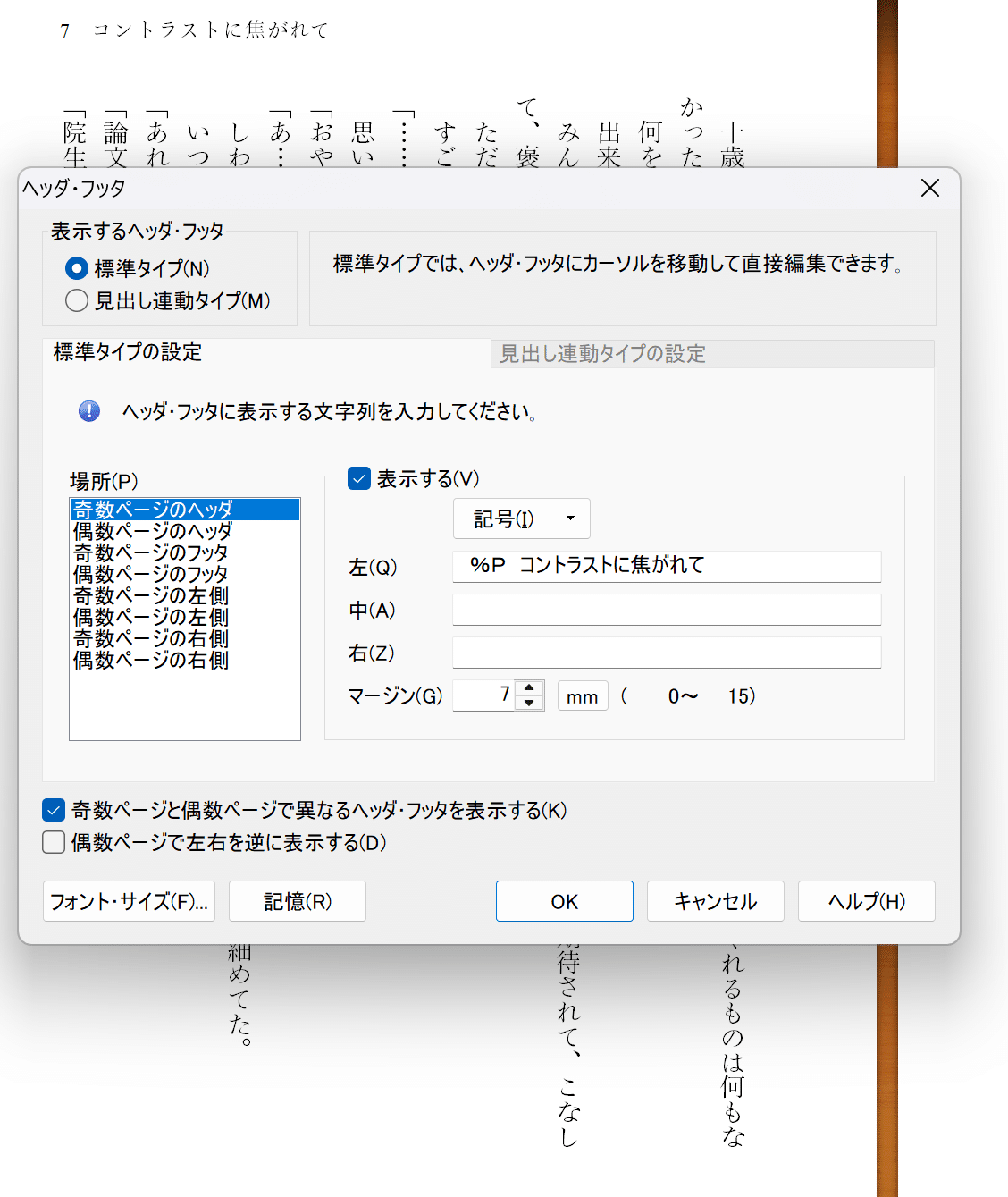

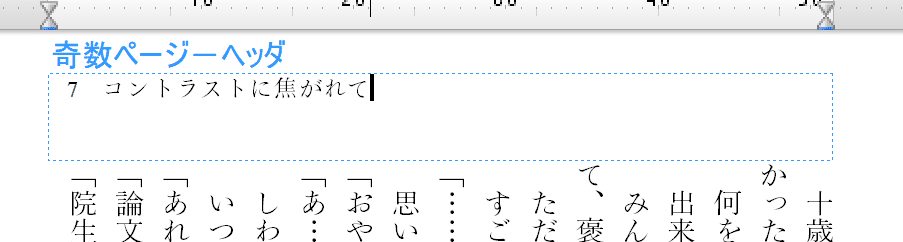

当方はフッタは使わずヘッダに章タイトルとノンブルを振っているので、こういう設定になっています。

奇・偶数で別にチェックを入れると、奇数ページにはノンブルと章タイトル、偶数ページにはノンブルのみ、のように振り分けることが出来ます。両方のページに章タイトルが来ると紙面がうるさい感じがするので僕は振り分けてますが、ここも好みで。

章タイトルの切り替えは後で説明します。

ページ番号は今は「つけない」で大丈夫です。ここでつけると後の項目で二重に表記されて面倒です。

次にヘッダ・フッタの設定をします。

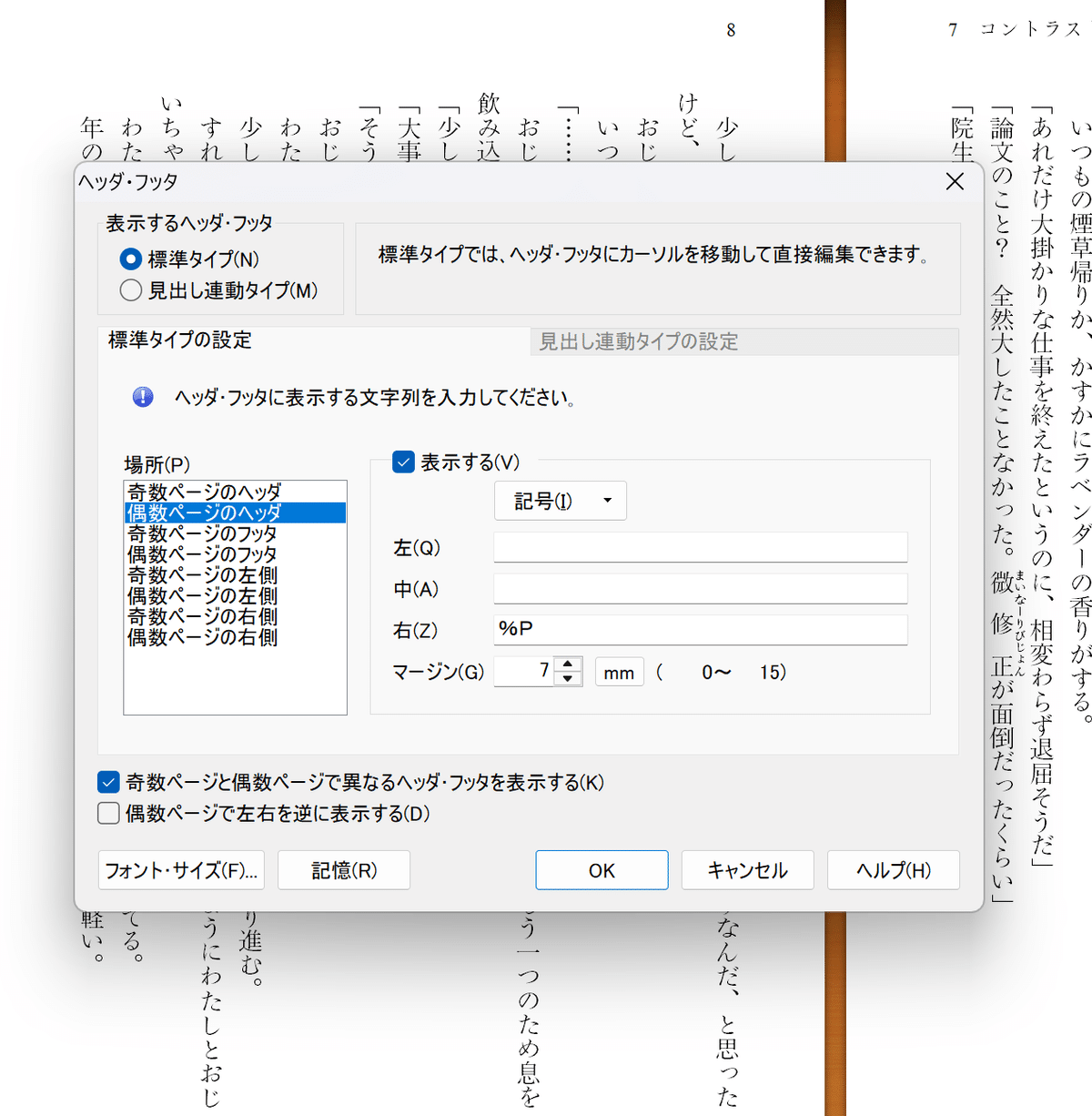

今回は奇数ページにノンブルと章タイトル、偶数ページにノンブルを入れる設定にしています。

まず下段の「奇数ページと偶数ページで異なるヘッダ・フッタを表示する」にチェックを入れます。

次に左カラムの「場所」から「奇数ページのヘッダ」を選択し、右カラムの「表示する」をチェック。

奇数ページはページ左上にノンブルと章タイトルが来るよう、「左」の欄に%Pと章タイトルを入力。%Pは現在のページ数を表示するコマンドです。

偶数ページは右上にノンブルが来て欲しいので、「右」の欄に%Pと入力。

これで偶数ページと奇数ページのそれぞれにヘッダが設定できました。

もしページ数やタイトルをフッタにつけたい場合は左カラムのフッタの項目をそれぞれ同じようにすればOK。

僕はやったことがないですが、ページの左右にタイトルなどを入れることも可能です。

ここまでが当サークルのひな形。

このまま書き進めるか、あるいはすでに書いたものを流し込めば、それだけで電撃文庫クローンのできあがりです。

もちろん、設定をいじればほかの文庫にも寄せれますし、敢えてここからはみ出したオリジナルを突き詰めてもかまいません。

自分だけの読みやすさを追求してみましょう。

3. ちょっと踏み込んだ設定

1: 章分け、してみたくない?

もし本文が章立てに分かれたりせず、単一の物語になっている場合は、こちらは飛ばしても大丈夫です。

章が分かれたり、別々の短編をひとまとめにしている場合は、前項で定めたヘッダの部分に章タイトルや各話タイトルを入れることで、より本格的な見た目になります。

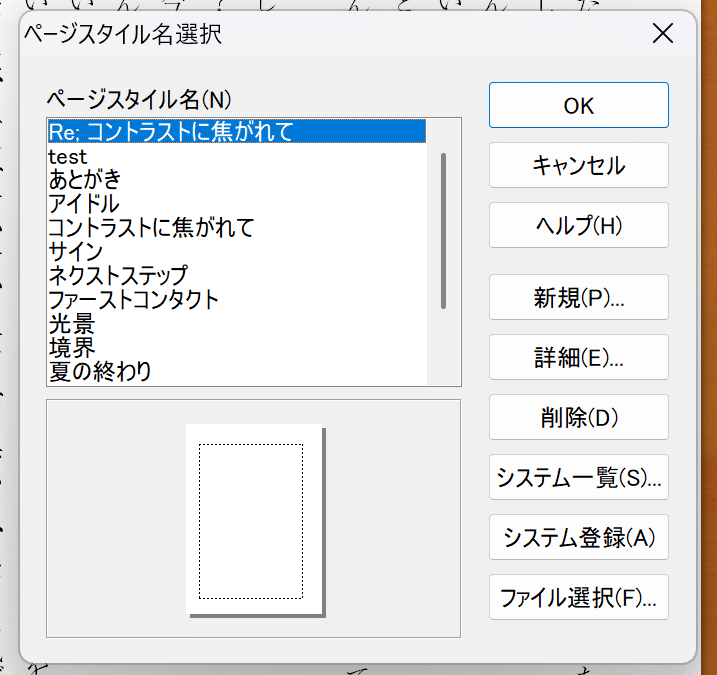

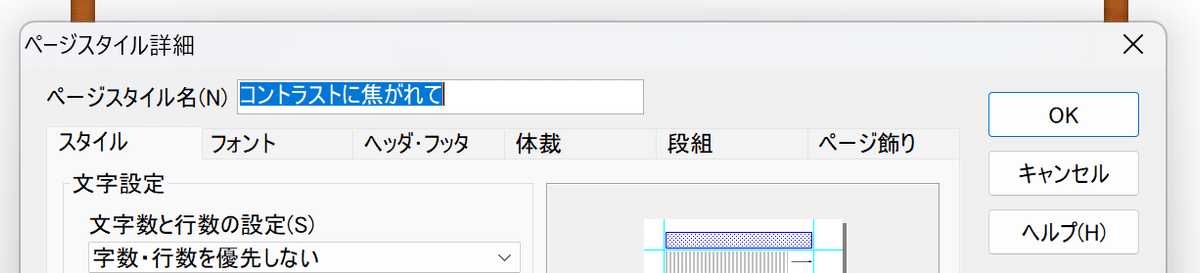

上記はすでに複数のページスタイルが設定されていますが、最初は空っぽなので、まずは「新規」を選びましょう。

最初の「文書スタイル」と同じような画面が出てきました。

これは「文書スタイル」と違い、各ページごと、あるいはページ群ごとに設定できるスタイルです。ここで設定したスタイルを呼び出すと、ひとまとまりのページごとにヘッダやフッタを書き換えたり、文章の体裁すら変えることが出来ます。

まずはページスタイル名を章タイトルと同じにしてみましょう。

これで「OK」を押すと、先ほどのページスタイル名選択欄にこのページスタイルが登録されます。

次に、今作成したページスタイルを選択します。すると、どこからこのページスタイルを適用するか聞かれます。

ここでスタイルを切り替えたいページの冒頭を右クリックしたまま、切り替えを終えたいページまでスクロールします。

切り替えたいページの最後まで来たら、クリックを外します。

これで、この範囲は今選択したページスタイルになりました。全体の文書スタイルの中に、章立てした別のスタイルが格納されている状態です。

今選択した範囲内はヘッダ・フッタがすべて全体とは別のものに入れ替えることが出来ます。

条件が不明ですが、奇数ー奇数Pや偶数ー偶数Pでスタイルを切り替えるとノンブルの位置が一つずれてしまい、見開きページがうまくいかないことがあります。この場合は一度スタイルを消してやり直してみてください。

章や作品が複数ある場合は、これを各章ごとに繰り返していけば章ごとのタイトルをヘッダに割り振ることが出来ます。

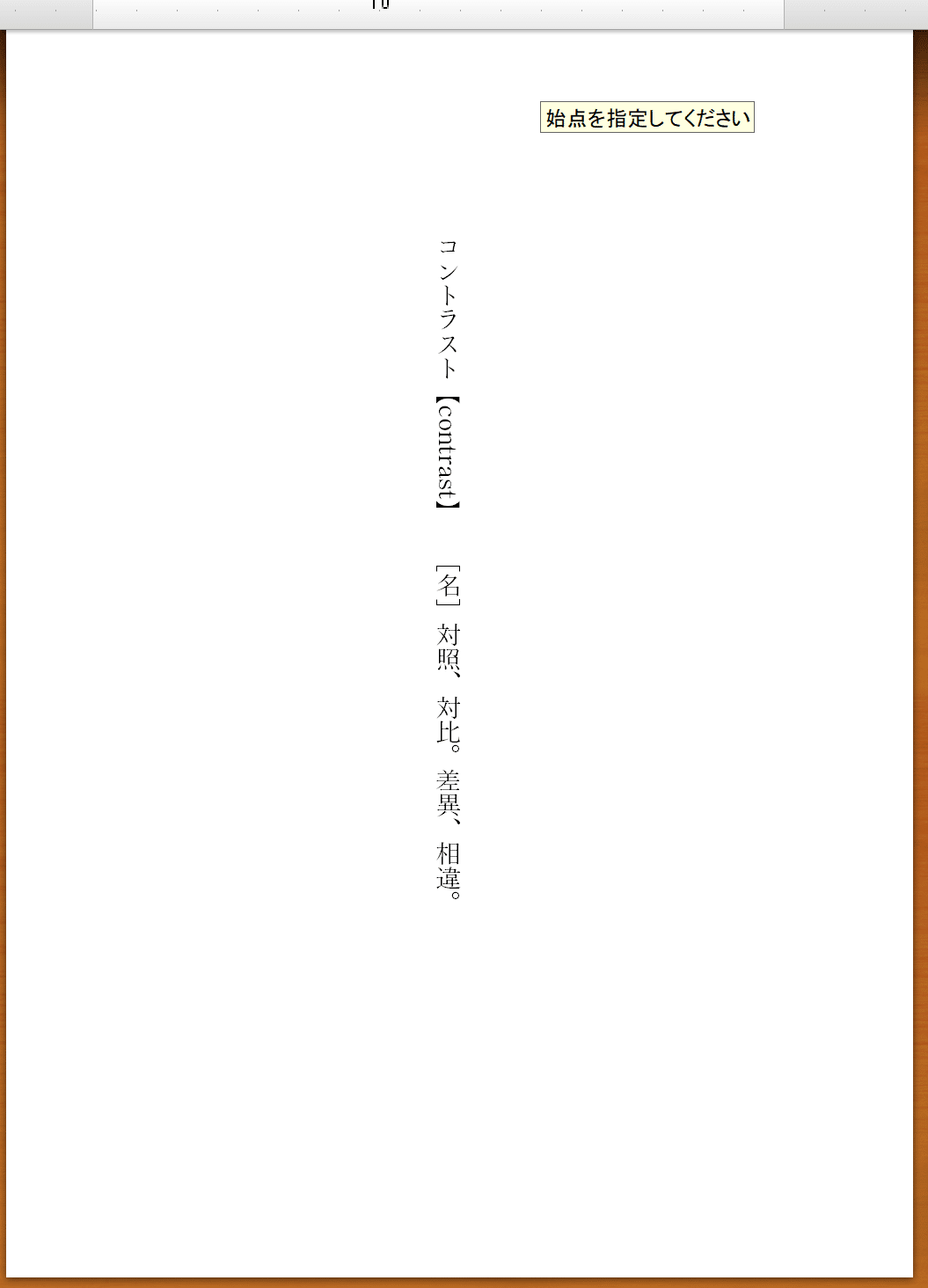

2: 横書きも、作ってみたくない?

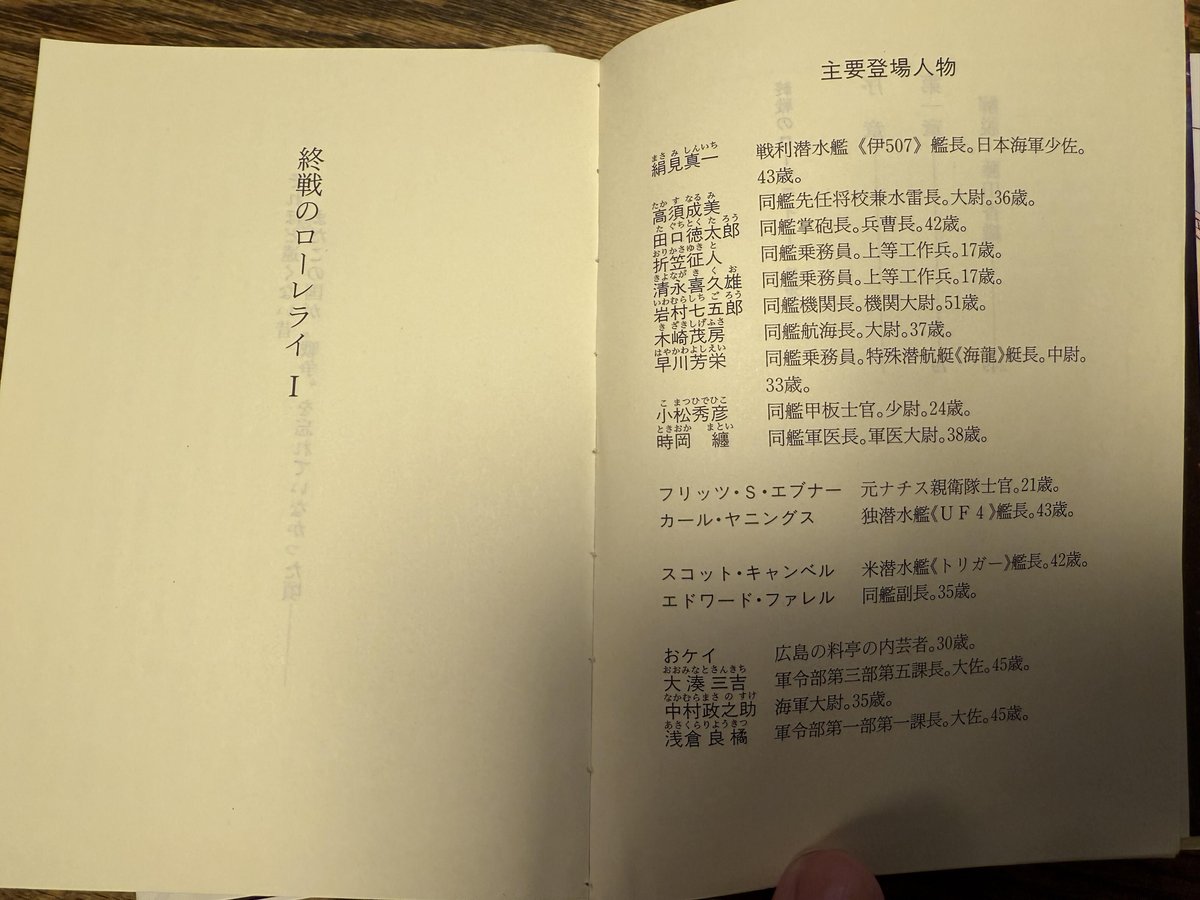

ページスタイルのほかのパラメーターをいじることで、実はその区間の書式も全部変更可能。

例えばこの章だけ文字数や行数を減らしたい、大きなフォントで目立たせたい、ここだけ横書きにしたい、なども可能。

ということは、

こういう芸当も出来ます。

目次だけ横書きにするのもありですね。

ほかにも、突然BR○ACHバリのポエムを貼る、手紙風の書式を挿入する、謎解き用の仕掛けを用意する、など。

ページスタイルは使いこなせると、ちょっとした個性をたくさん引き出せるので、是非チャレンジしてみてください。

4. 文章中の基本ルール・細かい設定

ここからは文章を書く上での基本的なルールを含めて羅列します。

多くの方が知ってる話も出てくるので、適度に読み飛ばしてください。

この文章もそうですが、基本的に改段落後の冒頭は「一字下げ」です。

ごくまれに下げないままの文章が見られますが、結構読みにくいです。

会話文や思考文に関しては一字下げせずにカギ括弧や丸括弧から始めても大丈夫です。

丸括弧は全角で使用すると収まりがよくなります。フォントによっては丸括弧を半角にすると、文字と位置がずれてしまうこともあります。

感嘆符の後に文章を続ける場合は一字空けにすることが多いです。

○○! ○○。

といった感じですね。ただ、最近は詰めて書く場合も結構あるようです。好みの問題かもしれません。

文書スタイルの設定で述べたとおり、「――」(ダッシュ)を挿入する場合、字間を0%にしないと間が離れてしまいます。

たまに伸ばし棒を使ってる人がいますが、それもつながりません。ダッシュと打って変換したものを使用した方が無難です。

SNSでもたまに話題に上がる三点リーダー「……」は、一応二つセットで使うことが推奨されますが、一つで使って悪いことはないです。ただ、見た目にちょっとバランスが悪く感じます。

また、三点リーダーも字間0%にすることできれいにつながって見えます。

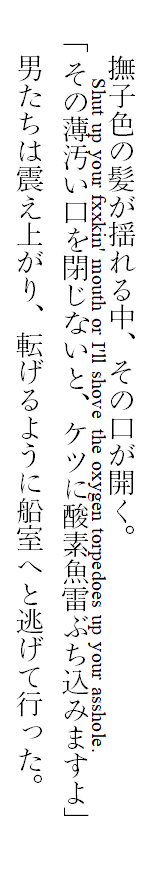

英数字や感嘆符を打つとき、縦書きだと半角が横倒しになるので、そのときは「縦中横」を使用します。

図のように、感嘆符4つや数字なら3桁くらいまでは一行に収まります。

これ以上になると行からはみ出して隣の行に干渉するので、使うには難しいかも。逆にそういう効果を狙うならいいと思います。

英数字や感嘆符を単発で使うなら、半角を縦中横するよりは全角で打った方が収まりがいいです。

また、年号のような数字を書く場合、縦書きだと英数字よりは漢数字の方が収まりがいいです。ただ、これも好みです。可能ならどちらかに統一したいところ。

ルビはどの程度まで振るのがいいのか自身も迷っていますが、自分がぱっと読めない漢字には振った方が無難です。

多用するとくどくなりますが、少しでも「難しいかな」と思ったら振っていっていいと思います。

また、当然ながらルビは元の文字より小さくなるので、あまり複雑な漢字を乗せたりは避けた方が無難です。

例えば英語の文章に漢字交じりの日本語のルビを振るような特殊な使い方をするのはあまりお勧めしません。逆は割と大丈夫です。

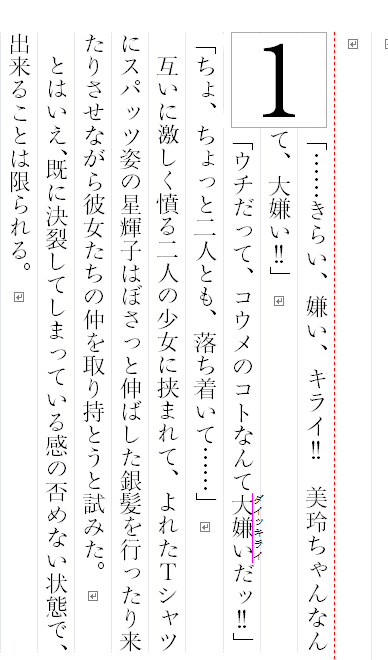

最近あまり見なくなりましたが、段落の最初の文字を大きくする修飾法の「ドロップキャップ」があります。

うまく使うとインパクトが出たり、行数の削減になったりするので、一度試してみてもいいかも。

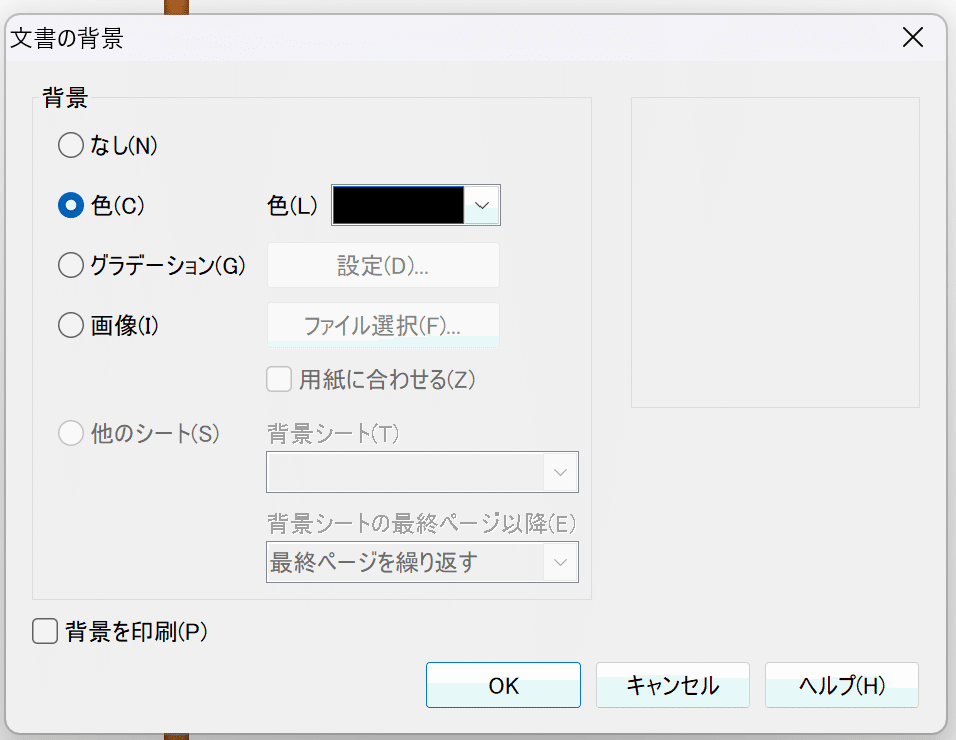

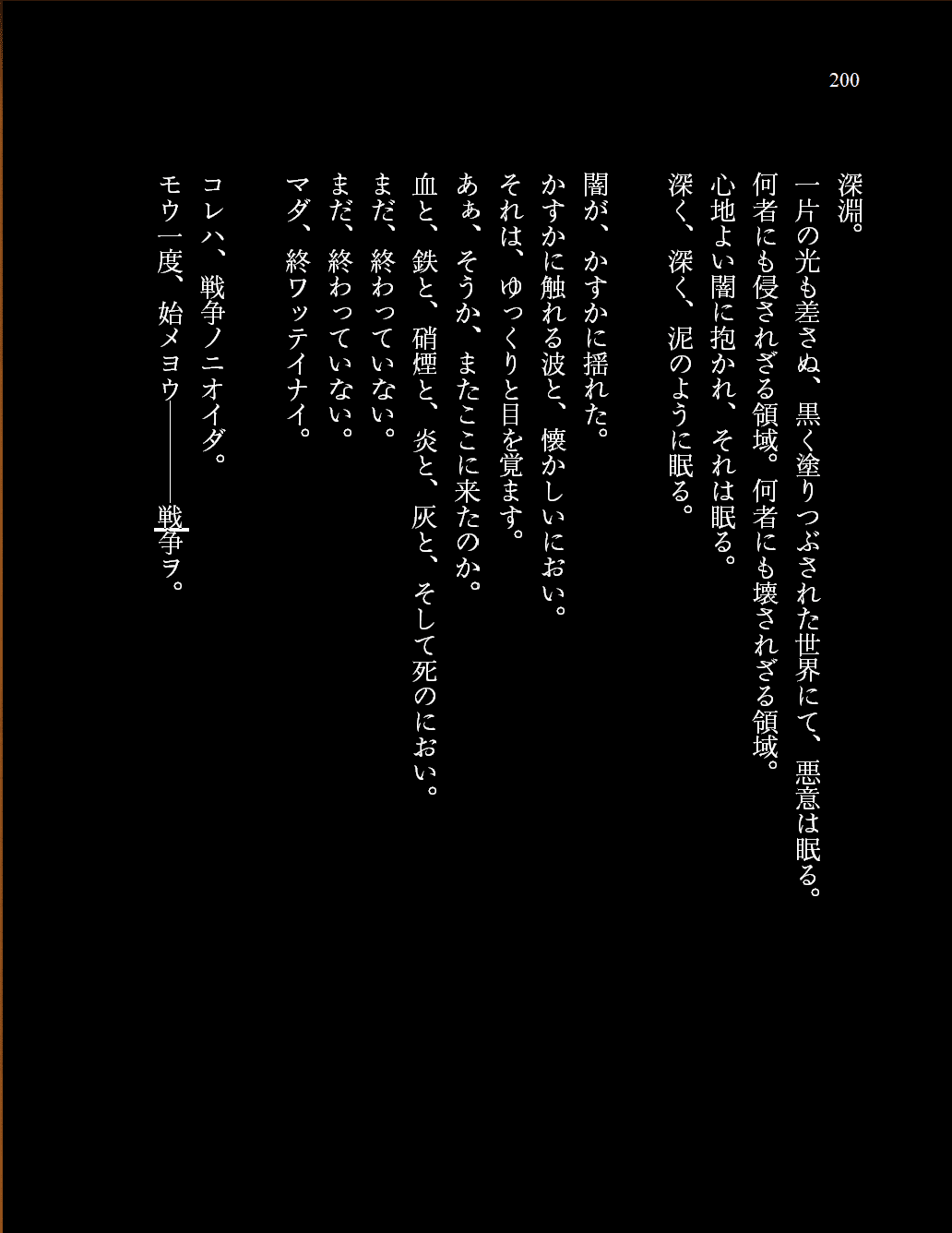

完全にインパクト重視ですが、黒背景に白文字で文章を書くことも出来ます。もちろんそのまま印刷も可能。

昔のオンデマンド印刷だと紙がよれたりする可能性があると注意されたものですが、最近の印刷だときれいにできあがります。

1pだけ黒にするのは難しいですが、例えばおまけ本みたいな感じで16pの小冊子を黒本にする、なんてのは面白いかもしれません。

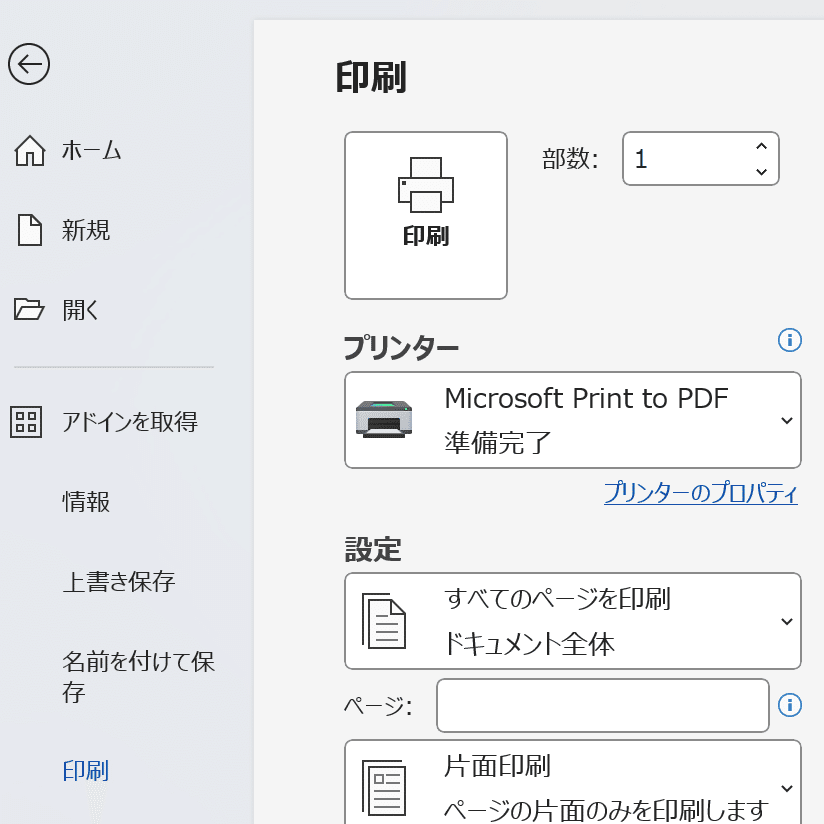

5. PDF化→印刷

文章を書き終わったら、いよいよ最後はPDF化して印刷です。

WORDや一太郎のまま原稿を受け付けてくれるところもあるみたいですが、フォントの埋め込みなども考えるとPDFにしておいた方が無難だと思います。

といっても、一太郎なら簡単。

ファイル→他形式の保存/開く→PDFで保存 から簡単にできます。

Wordの場合は印刷からいけるようです。

楽な時代になりましたね。

もしPDFを編集するソフトを持ってる場合は、そちらでもPDF化が出来ます。編集ソフトだと1pだけ差し替えや、先ほどの黒背景ページを挿入したりも出来るので、こだわるならあると嬉しい。

また、見落としがちですが、基本的に本は表紙・表紙裏(いわゆる表1・表2)を1p、2pとするので、本文の始まりは3pからになります。

最初から書いた本文をそのままPDF化するとノンブルが1pから始まってしまうので、それを避けるために敢えて3p目から書き始め、PDF化するときに最初の空白2pを省くという手が使えます。

ただ、最近はそれもだいぶ緩いようで、ノンブルが1pから始まっても良いとする場合もあるようです。こだわりで決めちゃっていいと思います。

6. 終わりに

お疲れ様でした。

ここまでのことを習得するだけで、一太郎での文庫本作成は飛躍的にレベルアップすると思います。

基本的な部分はひな形を作って保存しておけば使い回しが効くので、後はご自身の中にある情熱を原稿にぶつけるだけです。

小説同人誌は、正直インパクト勝負は全く不向きで、手に取ってもらうためには相当な事前準備や宣伝が必要になることが多いです。表紙や挿絵の依頼なんかも、時には必要になることもあるでしょう(この辺は他の詳しい人に聞いてみてください)。

ここで書いたことは、あくまで手に取ってもらえた「後」のためのものです。

せっかく手に取ってもらった同人誌ですから、最後まで飽きずに読んで欲しい。些細な違和感などで手を止めて欲しくない。

当サークルとて現在も試行錯誤の最中ですが、少なくとも「読みやすさ」は他に引けを取らないと自負しています。

皆さんにも是非、このnoteを踏み台に素晴らしい同人誌を作っていただければ、筆者として冥利に尽きます。

同人誌、出そう(〆)。