第1回 撹拌操作と目的

はじめに、そもそも撹拌操作とはなにか?という疑問から解説を始めていく。

Webから大辞泉を参照すると、

撹拌:かき回すこと。かきまぜること。

となっている。そのまま「かきまぜる」についても辞書を引くと「かきまわして一つにまぜ合わせる。混合させる。」とある。

この説明は工学的な視点からは不十分で、あえて私が説明するなら、

撹拌とは、モーターから発される動力を撹拌軸、撹拌翼を通じて流体へエネルギーを与え、物性を変化させることを目的とした単位操作。

という説明が適切かと思う。

ここでいう「目的」がユーザーが撹拌プロセスを設計する上で最も重要で、実際のプロセス設計では目的は1つでなく、複数を同時に達成させようとするケースが多い。

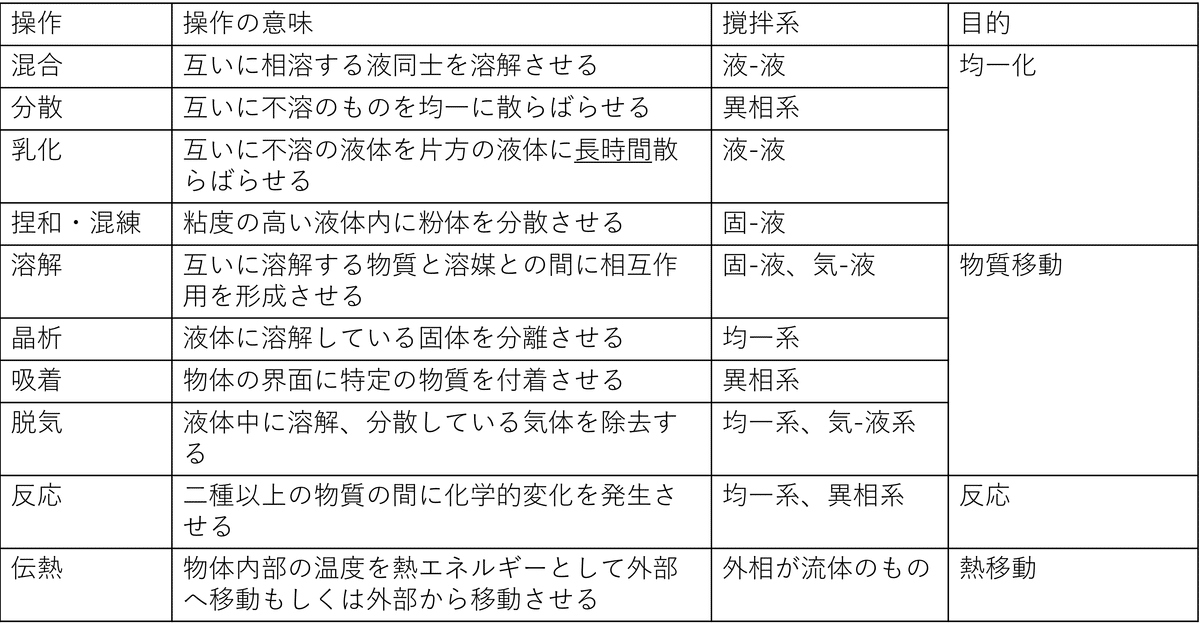

撹拌操作の目的を集約していくと、最終的には下表のように均一化、移動、反応、伝熱の4つの操作に絞られていき、これらも流動による混合・せん断作用と拡散・均一化によって説明できる。

もう少し踏み込むと撹拌条件によっては目的としている現象だけでなく、意図していない現象も同時に起こしうるため、実験系と実設備で運転状態が変わってしまうことがあることにも留意しておきたい。

撹拌操作を対象に扱うエンジニアはラボ実験、スケールアップ実験において複合的な現象から必要な現象を取り出すために撹拌操作を最適化している。