わたしの勉強法

自己紹介

はじめまして、ルチア朱美です。

夫と犬(ヨークシャーテリア・14歳)と暮らす主婦です。

趣味はカラオケ、持ち歌は「タイミング」「瑠璃色の地球」「春よ、来い」などです。いつか、一緒にカラオケをしましょう😊

わたしの一日は、白湯をゆっく~り時間をかけて飲むことに始まり、たいていいつも音楽を流しています。Jポップ、ユーミンや米津玄師さんをよく聴いているかな?

そんなわたしが天才だと確信しているのは、ホロヴィッツ、アンナ・ネトレプコ、ミケランジェロ、です。

2024年11月にTOEICの勉強に目覚め、2025年1月に、生まれて初めてTOEICを受けてみようと思っています。

そんなわたしの、バタバタの、

#ゼロからの #TOEIC

受験勉強、よろしくお付き合いください

#TOEICとの出会い

2024年10月28日月曜日、が生まれて初めてTOIECと出会った日。

新しく入った語学学校で、TOEICて、どういうものかな?と受けてみた「#TOEIC400」という授業。タイトル通り、だいたいTOEIC400点レベル対象のクラスです。写真を見て、今何をしているところか、と、4つの説明文から正解を選ぶ問題。先生が明るく楽しい女性で、ぐいぐい元気に引っ張っていってくれました。自己紹介でアンナ・ネトレプコを天才だと思うと言ったせいで、「オペラ効果で耳が良いんですね」と言われましたが、「普段聴いているのはJポップなのでバリバリ日本語です」と…

わたしは「リスニング・語彙力…TOEICて、勉強になる…」と、TOEIC専門コースになり、1月のTOEIC試験を受けてみよう、と思ったのでした。

ただ、最初の授業の後は、頭がものすごく疲れて、5,6日は疲れてました。何故か目も痛かったです

さて、この文章のテーマが「わたしの勉強法」なので、勉強て、TOEICだけではないなあ?と思い、そこを書きます。

大学3年次編入学試験を受けること

思い起こせば20代前半頃、友人とその友人と話していたとき、「S(わたしの本名)さんは何がしたいの?」とふいに聞かれ、とっさに「勉強がしたい」と答えていたのです。そしたら「T大学(地元の国立大学)で3年次編入学を募集しているから受けてみたら?」と。わたしは小学生の時、友人たちとT大学学祭に行ったことがあり、皆楽しくサークル活動をしていて、特に軽音楽部が楽しそうだったので、「わたしもT大学に入りたい!」と思ったものだったのです。当時文系で3年次編入学を受け入れていたのは教育学部と経済学部しかなく本当は文学を専攻したかったのですがかなわず、教育は違うな、と思い、社会のこと・経済の仕組みについて何も知らないから学びたい、と、経済学部を志望しました。

編入学試験の勉強法

当時わたしは短大を出て地方銀行で働いていましたが、T大学3年次編入学を受験する、と目標を設定し、勉強を始めました。試験科目が、英語長文和訳・専門教養・小論文、で、英語は当時流行していた「試験に出る英単語(通称でるたん)」と長文和訳の参考書をやり直しました。専門教養は、大学2年次終了相当、なので、T大学の2年次までに教わることを勉強したら良いだろうと、T大学書籍部で、教科書指定の本を中心に、経済学・経営学、数冊を購入し、読みました。小論文対策は、とにかく新聞を社説中心に目を通しました。

勉強する毎日

朝8時に出勤して掃除、9時から定期預金窓口として、左手で電話対応・正面で接客・右手で証書作成を同時進行で行い、お昼休憩は15分くらい、閉店後は営業の人たちの定期預金作成、と大忙しで、その日の入出金の伝票を集計し出納係へ提出、としているうちに夜8時頃退社、の毎日でした。家に着いて9時、夕食と入浴を済ませて10時で、そこから2時間くらい、毎日勉強しました。

試験内容

試験当日になり、英語長文和訳は、なんだかあまり出来てないなあと思いながらとりあえず全文を訳し、専門教養は、「ラインとスタッフについて実例をあげて述べよ」という設問を選び、これ幸いと、勤務する銀行を例にしました。あとマルクス理論、「労働の価値への転換について述べよ」だったか(?)、今は忘れましたが当時は書けました。小論文は、「現代日本の諸課題について君の意見を問う」という設問で、見た瞬間、これは書ける!と思いました。

結果

結果、20名中2名合格で、合格しました。父に報告したら、「雷に当たったようなものだ。たいしたものだ」と、父に褒められたのは、人生でその時ただ一度です。

大学の講義

大学に入学してみたら、当時は3年生ともなると、ゼミ以外はほとんど全く大学に来ない学生が大半でしたが、わたしは講義を聞くのが楽しく、わりと出席してました。特におもしろかったのが、「社会思想史」「哲学普通講義」「社会政策」「経済史」などです。特に細谷昴先生の「社会思想史」は、天才だ!と聴いていました。マルクスやウェーバーといった思想家の、些末な言説に捕らわれず(それは大切な研究対象ではあるのですが)スタスタと近寄って行き、本質を掴まえるのです。聴いていて本当に楽しかったです。

返歌としての「消費者サイド」

そうして講義を聴いて、卒業間近になったある日、聴いてきた講義の内容に対する、返歌、のようなものが、浮かんできたのです。それは「消費者サイド」といったような概念で、浮かんだまま記述してみたら、B5で2枚のレジュメになりました。書き終わって検討したら、経済学を根底から逆照射している、と思いました。そのレジュメを、ゼミの後輩や、校門あたりで学生に配りました。ところが編集者をしている友人夫婦にそのレジュメを見せたら、ふふふ…と鼻で笑われたので、別にたいしたものではなかったのかな、と思いました。

編入学してみた結果

銀行員があまりに激務だったので、逃げるために3年次編入学をした、という一面もあるかもしれません。それでも、興味ある講義は90分集中して聴いたし、学んだことで「消費者サイド」という概念も思いついたし、学問の府、は、わたしの居るべき場所、わたしの個性が活きる場所、だと思います。3年次編入学して人生が開けたので、本当に良かったです。

卒業後

卒業後は、銀行員対象の、銀行実務・税務・財務を扱う出版社に勤務しました。これは、大学卒だから就職できたので、プラグマティックな効果です。

科目等履修生

そこから年月が経ち、地元に帰り結婚してから、市政だよりで、メディアテーク(図書館と展示スペース等の複合ビル)で学芸員募集、を見つけ、メディアテークで働きた~い♪と、学芸員資格がマストだったので、出身大学に「科目等履修生」として戻りました。これは卒業生が資格取得のために単位を履修するもので、学芸員に必要な単位以外は履修できないシステムでした。

演習と学芸員

必修科目で演習があり、「西洋美術史演習」を選択しました。前期はジャンソン「西洋美術の歴史」を章毎にレジュメにまとめて発表で、わたしはマニエリスムを担当しました。後半はグループワークで、各テーマ毎にまとめました。研究室の学生から、学芸員は修士を終了し博士課程を終了しイタリアやフランスに留学経験がありイタリア語やフランス語がペラペラな人たちが成れなくて順番を待っている、と聞いて、学芸員になるのは即止めました。

イタリアへ

西洋美術に少しでも触れると、イタリアに行かざるを得なくなるので、その年の年末年始にローマ・ナポリ・ポンペイ・フィレンツェに行きました。「ピエタ」はミケランジェロの天才を確信しました。「ヴィーナスの誕生」は、はがきサイズの縮小版を見て、憂鬱な表情をしている、と思っていたのです。それが本物を観たら、奥から優しい東風が吹いてきて、波がさささささーと寄せてきて、貝に乗った生まれたてのヴィーナスを運んできて、ヴィーナスが、「わたし、生まれちゃったの…うふ♪」と、初々しく微笑んでいるのです!美術作品は本物を観ないとわからない、としみじみと認識しました。

イタリア語と合唱を習う

そこですっかりイタリア好きになり、イタリア語を習い始めました。そこには合唱部もあり、オーソレミオをイタリア語で歌う皆さんを見て、なんてハイカラで楽しそうな人たち!と憧れました。どうぞいらしてくださいと誘われたので、合唱も始めました。コーロ・イタリアーノという、カンツォーネやオペラの合唱曲をイタリア語で歌う合唱団でした。オーソレミオ、サンタルチア、ノノレタ、ナブッコのヴァーペンシェーロ等々、美しい曲を歌い、ハモるのが大好きになりました。イタリア語と音楽の勉強になりました。

勉強て

勉強て、受験科目英・国・理・社だけではなく、音楽・美術・家庭科、等々ももちろんだし、なんでも勉強・「学び」だと思います。何か痛い目にあって「勉強になった」と言いますが、そういう人生勉強も含めてです。

ボールが出ると

わたしの場合、普段はだらだらしていますが、ひとたび興味ある対象と出会うと、関連書籍を何冊も、全く苦なく楽しく読むことができます。往年のACミランが、だらだらしているようでいて、ボールが出ると華麗なフォーメーションでゴールを決めるようなものです。

読書の原点

その読書の原点は、幼稚園時父が取ってくれた「こどものとも」であり(安野光雅ふしぎなえほん等々飽きずにひっくり返して眺めたものです)、小学館「少年少女世界の文学」を小学生時何回も繰り返して読んだことです。

読書の効能

例えば大人になってからワーグナーのオペラを観て、北欧神話が下敷きになっているんだな、と思いました。小学生時、北欧神話(の子ども版)を読んでいたからです。だからどうということもないのですが、話す人と話せば、会話が広がります。それから、思考力が育まれ鍛えられた、ということがあるかもしれません。

今の関心は「食」

そんなわたしが今関心あるのは「料理」食、の分野です。食事によって、人は病気になったり病気を予防できたりします。人生を左右する一大事です。いろいろなレシピ集を読んだり、You Tube を観たりして情報収集しています。

今現在の「究極の朝食」です。

下のは、自家製サラダチキン胡麻味にブロッコリースプラウト・舞茸ソテー・プチトマトを加えたもので、りんご(肺をきれいにする)・キウイ(ビタミンCで美肌を作る)と相まって、強力な健康食材なのです。(右の小鉢は夫の分です)。さらに紅鮭のアスタキサンチン・納豆・味噌汁等があれば完璧なのでしょうが、納豆は主に夕食で食べるし、予算と手間を考えると、今はこれがベストな感じかな。

メディアリテラシーは?

食に関する知識は主にYou Tubeから得ており、今の若者たちは、情報のほとんどがデジタルな様子です。ネットは玉石混交で、詐欺や過激な煽り文句に流されていかないか、メディアリテラシーはきちんと行われているのか、気になるところです。対策としては、逆説的ですが、紙の本を読み、思考力を鍛えることではないでしょうか?若者たちには是非紙の本を読んでほしいところです。

英語の必要性を痛感

話が前後して申し訳ないのですが、イタリア語を習っていましたが、イタリア語は動詞が、さながらサナギが蝶になるように、あとかたもなく変化して、全く覚えられないのです。スマホデビューもしてソーシャルメディアと接したら、あのフランス人でさえ英語を使っていて、やはり公用語として英語を身につける必要がある…と感じました。通訳は虚偽を言うことがあるからです。

憧れのアイルランド

そこでイタリア語と合唱の先生(イタリア滞在歴が長くヨーロッパに詳しい)に英語圏に留学したいんです、と言ってみたら、「う~ん、アイルランドが良いんじゃない?」と。人が優しく親切で、道路の真ん中で困って立ち往生していると、「どうした?どうした?」と寄ってきてくれるそうなのです。そしてわたしはアイルランドに行くぞ~!と(それに、シェイクスピアは子ども版で少ししか読んでいないけどユリシーズは読んだし)勢いづいて、語学学校で英会話を習い始めたのです。

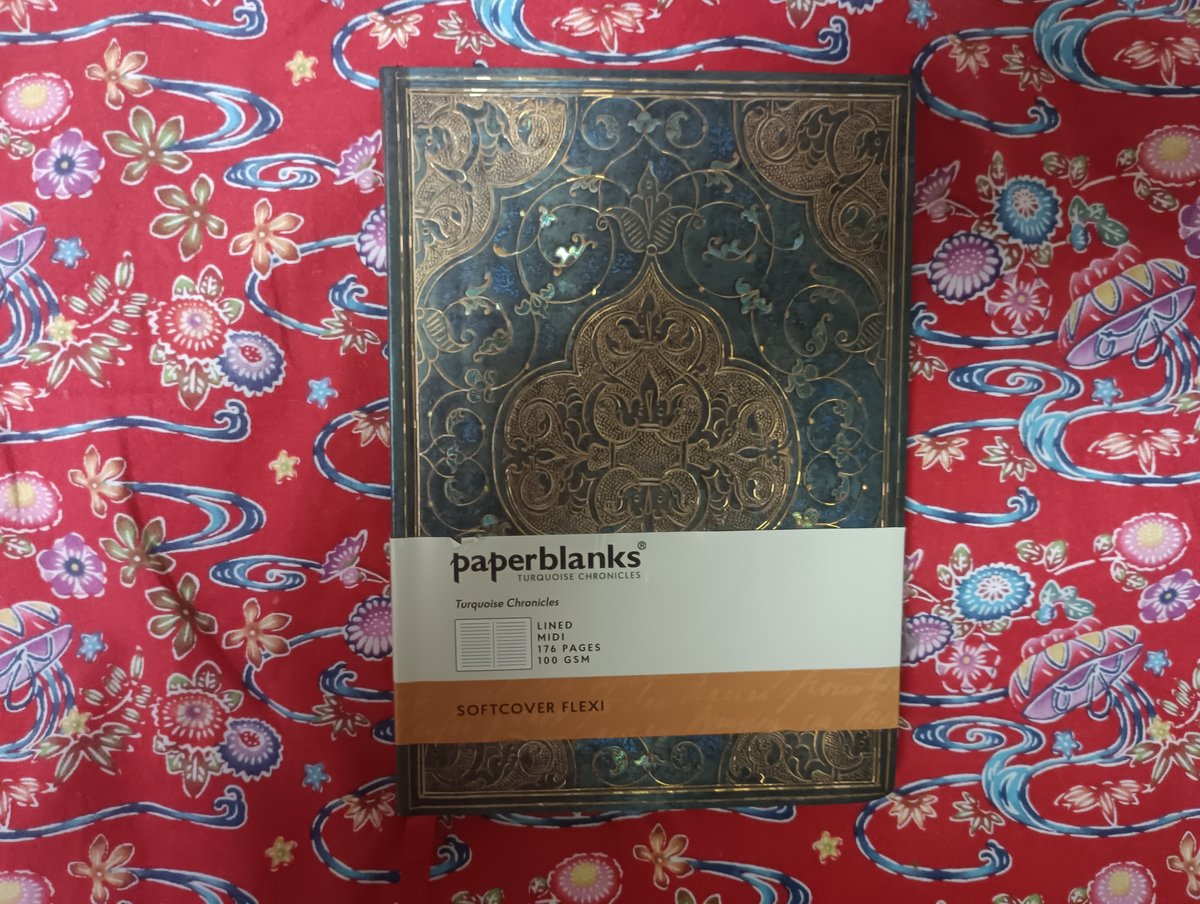

と、ここで、この文章の冒頭へ続くわけです。ノートは、高校からの友人から誕プレでいただいたものを使っています。一緒に勉強しているようで励みになるからです。

TOEICの勉強

TOEICの勉強は、今現在、完全に語学学校の授業主導です。TOEIC400のクラスだと、基礎から教えてくれるので、とてもありがたいです。英語は全然勉強してきておらず、忘却の彼方なので。

今は授業中心で、それだけで頭がとても疲れるので、家では授業のプリントを見返したりするくらいです。

アイルランドに留学して、イタリアやフランスにも滞在したい…😍

夢に向かって頑張ります。

「わたしの勉強法」というテーマで書いてきましたが、勉強したことは全て無駄にはならない、何かの形で生きていく、と思われます。

血肉となる

3年次編入学したことも、「消費者サイド」という概念を発明する成果になり、イタリア語・フランス語も将来現地で(カタコトですが)話すことでしょう。

合唱は、今は退団した人たち中心に、カラオケをしています。「わたしのお父さん」をイタリア語で流麗に歌う人も居て、とても楽しい時間です。

また、歌うこと、が習慣になり、YouTubeで見つけた「Cantate Domino」や、「Sure on This Shining Night」の合唱を、一緒に歌います。癒やされて気分が晴れ、生きる力が湧いてきます。

このように、学んだことが血肉となっています。

わたしは何かの分野の専門家になることもなく、一つの職場でずっと働き続けることもしてきませんでした。紆余曲折してその時々で行き当たりばったりかのように猪突猛進前へ進む……

こういう人間が何に向いているかというと、多分、エッセイスト、とかです。

記念すべきデビュー作になると良いな~😊

完

この文章を、東北大学経済学部3年次編入学の道を拓いてくださった、

服部先生に捧げます。