建築設計キャリアのバランスシート

こんにちは!安藤です。

今回のブログテーマは建築設計キャリアの考え方についてです。僕自身、大手の組織事務所で5年、国内アトリエ系事務所で5年、海外事務所で1年という落ち着きのないキャリアを歩んできました。自分自身の経験を通して、自分なりに建築設計キャリアの考え方をまとめてみます。

キャリアと言えば、新卒時の就活にフォーカスが当たりがちですが、自分自身の経験から、新卒就活以降のキャリアの蓄積の方がよほど重要だと感じています。そこで今回のブログでは、就活の一発勝負をいかに乗り越えるかという視点ではなく、新卒以降のキャリアの蓄積をどのように考えていくべきかという考え方にフォーカスしてみます。建築設計キャリアには大まかにどのような選択肢があり、各々の選択肢にはどのようなメリットデメリットがあるのか、その上で、どのようなキャリア戦略がありうるのかを、僕なりにまとめてみます!

想定している読者ターゲットは、新卒層だけでなく、むしろ自分と同様にキャリア10年目ぐらいの方としています。

キャリアの蓄積という考え方をまとめるにあたって、企業の財務分析における単年度の事業成績である損益計算書(PL)ではなく、過去の成績の積み重ねである貸借対照表 / バランスシート(BS)の考え方に近いと考え、キャリアのバランスシートという表現としてみました。

それでは、はじめてみます!

1. キャリアの評価軸と主な選択肢

まずは、キャリアの蓄積をどのように評価するかという項目をあげた後に、今回想定しているキャリアの選択肢を整理します。その上で、各選択肢について分析をした後に、キャリア戦略のケーススタディを提案するという流れを取ります。

最初にキャリアの評価軸から。僕の経験を通した独断と偏見から、次の5項目を設定します。以下5項目はキャリアにおける資産とも捉えられ、資産をどのように蓄積していくかがポイントになるという考えです。

①専門技術:建築の計画・構造・設備・法規等の専門知識や、建築に隣接するその他の専門知識(不動産、金融、経営、公共政策、環境工学等)。また、それらの知識に基づいた経験や実績。

②意匠:建築のデザインやアート的な側面に関するセンス。建築に限らずグラフィックや動画等のメディアデザインのセンスも含む。

③リーダーシップ:建築PJをプロジェクトリーダーとして牽引していった経験。クライアントや関連するエンジニアを巻き込みリードしてきた経験。または、自社やチームをまとめたり経営・マネジメントを担った経験。

④ブランド:主に建築設計業界の転職市場におけるブランド価値。これが高いと、希望する企業やポジションへの転職が容易になったり、実力以上の転職を行うことも可能となる。

⑤年収:各々の企業における年収水準。(大まかな規模感程度)

次に、今回のブログで対象とする主な建築設計キャリアの選択肢を以下の6つと設定。(もちろん、他にも多くのキャリアがあることは承知しているのですが、あくまで今回のブログで対象とする主だったもののみ、という位置づけです。)

1. Top tier 組織・ゼネコン:tierというのは層や段という意味であり、要は業界でもトップレベルの売上・ブランドを誇る組織設計事務所やスーゼネを想定しています。意匠部門は、新卒での入社難易度が非常に高くなります。

2. 2nd tier 組織・ゼネコン:売上等の規模においてトップ層の下位に位置する組織事務所や中堅ゼネコン。規模では劣るものの、多くの会社が独自の得意領域を持つ。

3. Global アトリエ:世界的なブランド事務所であり、国際的なコンペを戦うアトリエ系設計事務所。世界トップレベルでの意匠センスが求められる。

4. Local アトリエ:各地で設計業務を行う設計事務所。5~30名程度の規模感となり、主に国内や地元地域における案件を手掛ける。また、住宅・商業・事務所などの独自の得意領域を持っている事務所が多い。

5. ハウスメーカー:戸建て住宅を主戦場とする設計施工の会社。建築設計のマーケットでは非常に大きなシェアを占めている。

6. デベロッパー:建築事業に投資をする事業主。財閥系の大手から、地域に根ざした中堅まで幅がある。

それでは、各選択肢についての分析を始めてみます!

2. 各キャリア選択肢のメリット・デメリット

① Top tier 組織・ゼネコン

まずは、「Top tier 組織・ゼネコン」から始めます。上にあげた評価軸(キャリア資産)についてメリット・デメリットをまとめてみました。

メリットとしては、ブランド価値・年収だけでなく、主に大規模建築における高度な専門性を習得できることが挙げられると考えます。建築プロジェクトは、規模が大きいものと小さいものとでは、求められる専門性が大きく異なり、規模が大きくなるほどに高度化します。例えば、大規模案件では、機能として満たすべき要素や構造・設備が複雑化し、更に、必要な行政手続きや事業条件、関係者の数と種類が大幅に増加していきます。それらの複雑な諸条件を、丁寧に調整しながらプロジェクトを推進していけるだけの知識と経験が求められます。また、技術的に最先端なチャレンジができる可能性があることもメリットの1つです。

デメリットとしては、規模の大きなプロジェクトをリードするためには高度な専門性と経験が必要となるため、10年程度は下積みが必要となり、その期間は案件をリーダーとして推進する機会が乏しくなってしまうことかと考えます。

また組織経営上、オフィス・工場等のビジネス用途の建物がメインとなりますので、意匠性が求められる案件は限定的となります。

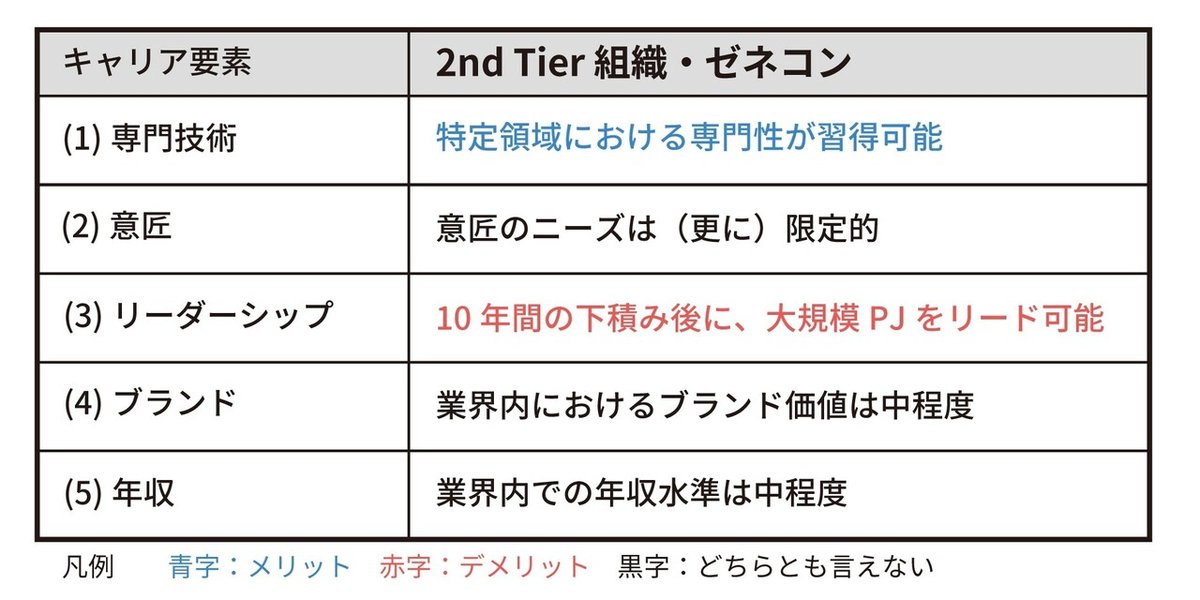

② 2nd tier 組織・ゼネコン

次に、「2nd tier 組織・ゼネコン」についてまとめてみます。

概ね、「Top tier 組織・ゼネコン」と共通するのですが、Top tierほどのブランドや年収は望めないことが多いかと思います。このカテゴリーの特徴として、規模ではTop tierに劣っても、何らかの得意領域を持っている会社が多いことが挙げられます。大スパン空間に強い会社や病院に強い会社等。カテゴリートップの領域の案件を担当できると、業界トップレベルの専門性を習得できるチャンスとなり、これは大きなメリットと言えるでしょう。

③ Global アトリエ

このカテゴリーは、国内外における国際的なプロジェクトを多く手掛けるアトリエ系設計事務所を想定しています。

メリットは、なんと言っても最先端の意匠性・デザイン性を追求できる職場環境でしょう。意匠性が求められる国際コンペや、意匠性に期待するクライアントからの案件が多数を占めます。また、大規模案件における高度な専門性は組織・ゼネコンと連携して進めるため、概ね新卒から5年程度で、プロジェクトリーダーとしての活躍が期待されます。

尚、海外の特に欧州の設計事務所においては、クライアントの意匠に対する期待値は更に大きく、かつ、デザイン業務への報酬の違い等により、意匠性を追求できる余地や予算は更に大きくなるように感じました。ただし、海外でプロジェクトリーダーのポジションに就くことは言語・文化の壁もあり、非常にハードルが高くなります。

デメリットは、組織・ゼネコンとの協業による負の側面とも言えそうですが、設計における高度な専門領域を必ずしも担わないため、専門性の習得機会は限定的となります。また、大きなデメリットは、なんと言っても年収水準の低さでしょう。

④ Local アトリエ

「Local アトリエ」は、主に国内や地元地域で建築設計を手掛ける設計事務所です。住宅・店舗・事務所など、得意な領域が事務所ごとに異なります。

大きなメリットは、リーダーシップの機会だと考えています。早ければ新卒入社から2年目の途中から、プロジェクトリーダーに抜擢され、人によっては5年目程度から、チームや事務所全体のマネジメントにも抜擢されます。リーダーシップの機会により、プロジェクトや事務所の経営を「自分ゴト化」することになるのですが、キャリアにおいて、この経験は非常に重要だと考えます。リーダーシップを発揮して、顧客や自社の問題解決を実現した経験は、非常に価値の高い資産となります。

他方、小規模案件が多いと、得られる専門性が限定的となる傾向はあるかと思います。小規模案件で様々な領域をまたいでプロジェクトをリードすることができても、事業規模が大きくなり、高度な専門性が求められてくると貢献できなくなってしまう、というリスクがあるのです。

なお、今回はあえて記載しませんでしたが、「(IT系)建築ベンチャー」という選択肢もあります。ベンチャーは、新たな事業開発のリーダーシップを否が応でも担わされる環境であり、気長に専門性の習得を待ってくれず、走りながら習得する必要があります。リーダーシップ機会においては抜群の選択肢と言えるでしょう。ただし、ベンチャーの成長フェーズによって求められる人材や得られる機会は激変することと、組織とのカルチャーフィットには注意が必要です。

⑤ ハウスメーカー

次は、「ハウスメーカー」についてです。

ハウスメーカーのメリットは、国内住宅購入者のボリューム層に直接触れられることと、スピーディに案件をこなすことにより、マーケット感覚が磨かれることかと考えます。顧客が何を求めており、何に課題を感じているのかといったニーズの把握と、どのような提案やコミュニケーションをすれば喜ばれるのかといった営業スキルを磨くことが可能となります。

デメリットとしては、スピーディに事業をこなすため、定型的な設計が主となり、意匠性の追求やリーダーシップ機会は限定的となることかと考えています。

⑥ デベロッパー

最後は「デベロッパー」についてです。

もちろん、財閥系の大手デベから地域密着型の中堅デベ等と幅はありますが、総じてブランド価値も年収水準も高いことはメリットと言えるでしょう。また、建築設計は建築事業全体のタスクの一部なのですが、デベロッパーでは建築事業全体を経験できる可能性があることもメリットです。

ここで、「可能性がある」と表現したことには理由があります。特に財閥系のデベロッパーでは、手掛ける案件が大規模となり、タスクが分野ごとに分業・外注されることが多くなるため、プロジェクトを部分的にしか経験できない可能性もあるからです。

デメリットとしては、案件規模の大きさから、求められる専門性が非常に高くなり、プロジェクトを主導できるまでには20年程度(以上)の下積みが求められることでしょう。建築分野だけでなく、事業戦略や金融等の幅広い専門分野をカバーする必要があり、かつ、社内外のリソースを動かせるだけの信頼や実績も蓄積している必要があるからです。

3. キャリア選択肢のまとめ

以上が、各キャリア選択肢のメリデメまとめでした。本ブログを通して自分がお伝えしたかったことは、当たり前のことではありますが、「どのキャリアを選択してもメリットもデメリットもある」ということです。職業に貴賤はなく、どのようなキャリアにも敬意を払うべきです。その上で、自分の特性や社会状況を鑑みて、「自分にとって」ベストな選択を積み重ねていくことが、その人ならではのキャリア戦略となるでしょう。

4. これからのキャリア戦略の考え方

どのようなキャリアを選択しても、その環境で蓄積しやすい資産と蓄積しにくい資産があります。人々の健康寿命が長くなり、転職が当たり前となった現在では、転職を通じて蓄積するスキルや経験を組み合わせ、自分の資産価値を最大化するためのキャリア戦略が求められてくると考えます。

もちろん、一つの会社で資産の蓄積を続けることも一つの選択です。ただし、今後注意するべきなのは、動かないことにもデメリットやリスクはあるということです。確かに、社内での信頼は蓄積できますが、蓄積したスキルや経験において社内の競争相手と差別化が図れず、過当競争に陥ってしまうリスクがあると言えるでしょう。また、いざ重要なポジションが空いた時には、自社では到底得られないような経験や資産を積み重ねた競争相手が、社外から現れる可能性もあります。

5. キャリア戦略のケーススタディ

それでは、転職を通じたキャリア戦略とはどのようなものがありえるのか、最後にケーススタディを提案して、本ブログを締めたいと思います。

Ⅰ リーダーシップ蓄積戦略

これからの建築業界に必要なことは、何よりもプロジェクトをリードした経験値であるという仮設にもとづいた戦略。

ファーストキャリアは「Local アトリエ」。5年務め、小規模の住宅や店舗を5件ほど主担当としてリードした経験を積みます。その後、小規模案件のプロジェクトリーダーとして「Global アトリエ」に転職し、リードする案件を中規模へと拡張。グローバル案件のリーダー経験を買われ、「Top tier組織・ゼネコン」にグローバルな大規模案件のプロジェクトリーダーとして転職。

このように、常にプロジェクトリーダーとしての経験を蓄積し、徐々に案件規模を拡大していくというキャリア戦略です。

Ⅱ 異分野組み合わせ戦略

次の戦略は、建築設計と異なる分野のスキル・経験を組み合わせることで、より自分の価値を高めようとするケーススタディです。

例えば、「ハウスメーカー」で住宅の営業・マーケティングスキルを高めた後に、「Local アトリエ」で住宅の建築設計スキルを蓄積。その後に独立することで、「自分の住宅作品を自分で売りまくれる建築家」となるというキャリア戦略。自分の地元にはどのような顧客がいて、どのようにアプローチするべきかを自ら考え、そのような顧客に対してどのようなデザインを提供すると顧客が喜んでくれるのかと、営業と設計の相乗効果を模索していく設計事務所像です。

Ⅲ 専門特化戦略

最後のケーススタディは、特定の専門領域の中で幅広く経験を蓄積する戦略です。

例えば、「2nd tier組織・ゼネコン」の中でも病院に強みを持った会社でキャリアをスタート。10年ほどで中・大規模の病院を複数経験。その経験を活かし、「Global アトリエ」で海外の病院プロジェクトに従事。その後、国内外の病院建築のスペシャリストとして、「病院事業者(デベロッパー)」の建築担当のポストへと転職。国内外の様々な規模の病院を設計者としてだけでなく、事業者としても推進できる病院建築の第一人者としての地位を築くというキャリア戦略です。

---

長文にお付き合い頂き、ありがとうございます!

以上が、自分の考えるバランスシート的に資産を蓄積していくキャリアの考え方となります。

皆様がキャリアを考える上での一助となれれば嬉しいです!

- 安藤

追伸:本当は、流動資産や固定資産、負債・自己資産とか、もう少しバランスシート的な要素も取り入れてみようかと思ったのですが、逆に分かりにくい!wと考え、バランスシート的な要素はバッサリと削除しました。