都市計画 5.0 / 都市も戦略が全て

はい!流行りの「.0(テンゼロ)」シリーズです。

テンゼロで何かやってみたくてw、自分の馴染みある業界である「都市計画」について書いてみます。(安易…)

僕の仮説は、都市計画はその計画目的によって分類されるというものです。

※今回の投稿内容の趣旨は「都市計画4.0 - 5.0」の箇所となりますので、そちらからお読み頂いても構いません。

都市計画 1.0 / 防衛主義

目的:外敵や天災から都市を守ること

キーワード:城郭、防衛、環濠集落、風水(アジア)

参照都市:古代都市全般の城郭都市、ドゥブロヴニク、アレッポ、エルサレム、西安、京都

筆者所見:

まちの単位が防衛の単位であったため、まちを囲うように城壁が設けられています。その後、より広いエリアを管理する帝国の形成などにより、防衛の単位も広がっていき徐々にまちと防衛の単位が完全に一致することはなくなっていきます。

なお、風水により形成されたまちは、気の流れを良くするための宗教的な意味合いと、天災(地震や洪水等)の対策としての経験学としての意味合いが背景にあることから、こちらのカテゴリーに含めてみました。

都市計画 2.0 / 権威主義

目的:美しさや壮麗さを表現することにより権威を示すこと

キーワード:象徴性、都市軸、ビスタ、パースペクティブ、都市の美しさ、景観の統一、幾何学、豪華壮麗、ゴシック様式

参照都市:ローマ、フィレンツェ、パリ、ウィーン、ロンドン

参考図書:建築書(De Architectura)、ウィトルウィウス、紀元前20年頃

筆者所見:

ルネサンス期に発見された紀元前のウィトルウィウスの建築書が、ヨーロッパの都市計画の基礎となっていると考えています。「建築は人間とその周辺の肉体的、知的生活に関わるすべてを考慮に入れるべき」という思想と、やはり幾何学を重視する考えのルーツがここにあると考えます。さて、当時の為政者が相当な大金を使って壮麗な都市を形成した背景は何だったのでしょうか。例えば、万博の前につくられたウィーン。万博を通して世界各国に示したかったのは、国力や権威直感的に感じられる美しさや大きさで他国を圧倒する、そのような国家ブランディングのツールとして都市が捉えられていたのではないかと考えています。

※ パリはオスマンのパリ大改造(19世紀)がベースとなる上、主目的の一つは都市衛生の向上なので、権威主義でなく機能主義かもと迷ったのですが、その圧倒的な美しさは権威主義が目指していた姿・到達点であると考え、こちらに分類しました。

都市計画 3.0 / 機能主義

目的:必要な機能を充足し、合理的な空間形成をすること

キーワード:効率性、合理化、工業化、ゾーニング、汎用性、モダニズム、田園都市、近隣住区

参照都市:レッチワース、リヨン、バルセロナ、ブラジリア、田園調布

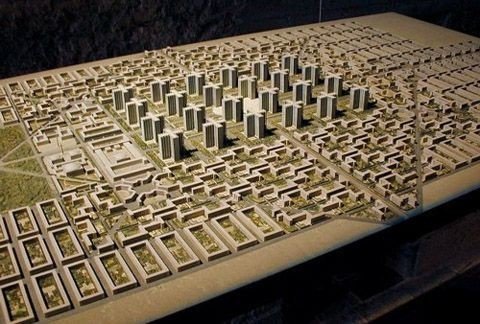

参考図書:明日の田園都市(Garden Cities of Tomorrow)、1902年 / 工業都市(Une Cité Industrielle)、トニー・ガルニエ、1918年 / 近隣住区論(The neighbourhood unit)、クラレンス・ペリー、1924年 / 輝く都市(Manière de penser l'urbanisme)、ル・コルビュジエ、1946年

筆者所見:

産業革命による工業化や人口増加に対する都市衛生の向上、自動車の普及によるモータリゼーションを背景として生まれた都市計画。自動車のハイウェイでむすばれた効率的な工場と住居。住戸が積層された集合住宅。歩車分離。機能で分けられたゾーニングや、一方で都市と郊外の自然の共存や職住近接による田園都市等、都市計画理論の非常に大きなパラダイムシフト(都市を権威の表現でなく機能や経済合理性の追求としての場とみる)の起きた時代かと考えています。現在の都市計画の基礎的な要素は概ねこの時代に生まれているような感覚さえあります。なお田園都市は、戦後の日本の鉄道事業・沿線宅地開発に継承され、独自の発展を遂げていきます。

都市計画 4.0 / 人間主義

目的:より快適で人間らしい行動を誘発すること

キーワード:アクティビティ、コミュニティ、ヒューマンスケール、歴史・文化、固有性、官能性、人間らしさ、ニューアーバニズム、アーバンビレッジ、コンパクトシティ、ボトムアップ、エリアマネジメント

参照都市:コペンハーゲン・ストロイエ、NY、メルボルン、バンクーバー、六本木の広場、谷根千

参考図書:アメリカ大都市の死と生(The Death and Life of Great American Cities)、ジェーン・ジェイコブス、1961年 / ザ・グレート・グッド・プレイス(The Great Good Place)、レイ・オルデンバーグ、1991年 / プレイスメイキング(PLACEMAKING The Art and Practice of Building Communities)、リンダ・シュニークロス、1995年 / 人間の街(Cities for People)、ヤン・ゲール、2010

筆者所見:

自動車中心のまちから公共交通を中心とした歩行者中心のまちへ。歴史性やコミュニティを分断せず、小さなスケール(ヒューマンスケール)なまちづくり。国などによるトップダウンのまちづくりから、市民によるボトムアップのまちづくり。市民参加を促すサードプレイス。都市を機能としてみるだけでなく、その空間インターフェースの心地よさ、人間らしいコミュニケーションを重視する都市計画です。現在において、非常に注目されている都市計画思想だと感じています。

国内でも、魅力的な公共的空間でのアクティビティ等が繰り広げられています。しかし、その背景を探ってみると、大規模開発の高額収入に支えられているケース、大企業城下町であり高額税収に支えられているケース等、人間主義の都市整備も運営も、実現できるのはリソース(資金や立地等)を持っている都市だからこそ取り組むことができている実態も散見されます。国内の都市計画ではアカデミックなプレイヤーが多いことを背景に、公益的な観点での活動評価に留まってしまっており、経済的に持続するための分析はスッポリと抜け落ちていることも散見されます。素晴らしい活動はありつつも、そもそもリソースの乏しい都市では、福祉や医療等の他に必要となる支出が多いため、人間主義な都市計画を実践する予算を簡単に捻出することはできません。つまり都市を評価する際に、人間主義的な政策が取れているかどうかで評価してしまうと、詰まるところ「金を持っている自治体やエリアを評価しているだけ」になってしまう懸念があるのです。

都市計画 5.0 / 戦略主義

目的:都市間競争において外貨を稼ぎ、持続できる都市経営を実現すること

キーワード:経営戦略、競合比較、マーケティング、ファイナンス、ポジショニング、ターゲット、ブルーオーシャン戦略、タクティカルアーバニズム

参照都市:シンガポール、ポートランド、トロント、シアトル、フライブルク、ミュンヘン

参考図書:マーケティング・マネジメント(Marketing Management)、フィリップ・コトラ―、ケビン・ケラー、1968 / ファイナンシャル・マネジメント(Analysis for Financial Management)、ロバート・C・ヒギンズ、1983 / ネクスト・ソサイエティ、P・F・ドラッカー、2002 / イノベーションのジレンマ(The Innovator's Dilemma)、クレイトン・クリステンセン、2000 / ブルーオーシャン戦略(Blue Ocean Strategy)、W・チャン・キム、レネ・モボルニュ、2004 / 年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学(The New Geography of Jobs)、エンリコ・モレッティ、2012年

筆者所見:

ここで一気に分類の毛色が変わりますねw。はい、ここを主張したくて、今まで都市計画の歴史を整理してみたという長い前座でした。

(お付き合い頂きありがとうございます m(_ _)m )

都市機能はもちろん重視しつつ、都市の人間性も重視しつつ、ではそれらが対立する場合、どのようにバランスを取っていくべきか?人間性を重視したいのは山々でもコストをかけられない場合、どのように判断するべきか?

現在の都市計画では、より人間性(や文化性)を高めていくことを評価軸としがちですが、僕はこの評価軸は正しくないと考えてます。

なぜなら、結局はリソース量(資金・人材等)の大きいことを評価することの裏返しとなっている可能性が高いからです(お金のある自治体・エリアであれば余分な活動にも潤沢にお金を割ける)。都市間競争が更に激しくなっていく現代では、リソースを持たない都市こそ、リソース量できまるような勝負は避けるべきです。お金が無いのに、お金がある自治体のマネゴトをしても勝てる見込みはありません。各々の都市のもつ独自の強みや弱みを分析し、競争相手とは異なるリソースの張り方をしなければなりません。独自のリソース配分とはすなわち独自の「戦略」を持つことと同義であり、そのまち固有の「戦略」こそ磨いていくべきと考えます。都市戦略の独自性や勝ち筋と、戦略の一貫性をこそ評価すべきなんです。

繰り返しとなりますが、まちは独自の戦略を立案し、その戦略に応じてリソース配分や都市施策・空間計画を定めていくべきであり、ヒューマンスケールかどうかでなく、アクティビティが盛んがどうかでも、政策立案がボトムアップかどうかというような評価軸ではなく、その都市の戦略に勝ち筋や実効可能性があるかどうか、戦略と各施策が一貫性を持てているかどうかといった「戦略の巧みさ」こそ、都市の評価軸とするべきだという考えです。

都市計画は、その機能合理性や人間性のみで評価するのでなく、「戦略」で評価されるべきであり、個性的でクリエイティブな都市戦略を競い合いあっていく段階にきているのかと。

企業経営のように、都市も戦略と実行により競争していく時代。

例えば、他にはない類まれな自然を活かしたキャンプのための都市を作るとすると、公園などの公共空間で焚き火を推奨していく代わりに、火の扱いの危険性にはある程度目をつぶる選択を是とすることもありえます。あくまで戦略の一貫性を重視すると、何らかのリスクには目をつむることやあえて全員の意見を尊重しないという選択にも迫られます。他にも、テクノロジー企業の実験ニーズを満たすことにより、IT企業誘致に全力をかける都市。徹底的に行政運営コストを削減して経済的持続性を高める都市(その代わり、ある程度行政サービスの質の低下は目をつむる)。などなど。各々の都市の状況や個性にもとづいて戦略を立案し、その戦略を徹底的に実行するためには、求められる空間も法律も税制も、何もかもが個別に最適化されるべきとなります。

これからの都市計画のプロフェッションとしては、都市空間/ビジネス/税/法律/広告/環境などの、都市に関わる分野を横断的に俯瞰でき、ロジカルかつクリエイティブに、都市の経営戦略を企画実行をする力が求められてくる。

そのような妄想を抱いています。