#14 地盤補修開始後、三度目の気泡発生(現地の動画を追加)

三連休を前にした9月12日(木)調布の地盤補修工事現場近くの住民からメールが入った。

きょう夕方、鹿島JVの担当者が来て何やら深刻な表情で「ご報告したい件が…」と切り出し、尋ねると「また気泡が出ました」と…

地盤補修工事に伴う気泡の発生確認は今回で3回目だ。

去年11月に気泡の漏出が確認された際、事業者側は工事を3か月間中断し、原因究明のための調査などを行った。

その結果、周辺環境や地表面等への影響は認められなかったとして、ことし2月に工事を再開。セメント系固化剤や排泥を流す配管は、住宅街のさらに奥深くへと伸びていった。

夏には、ひとが暮らす家々に囲まれる形で、住宅の解体や地盤補修工事が始まった。地中に埋まったセメントの柱=改良体は、これまでに全体計画のおよそ2割、40本ほどになる。

そうしたさなか、7月11日、道路上のボーリング孔跡の目地からごく短時間、気泡発生を確認。

そして今回、去年11月と同じ入間川からの気泡を確認した。

気泡は計5か所で確認された

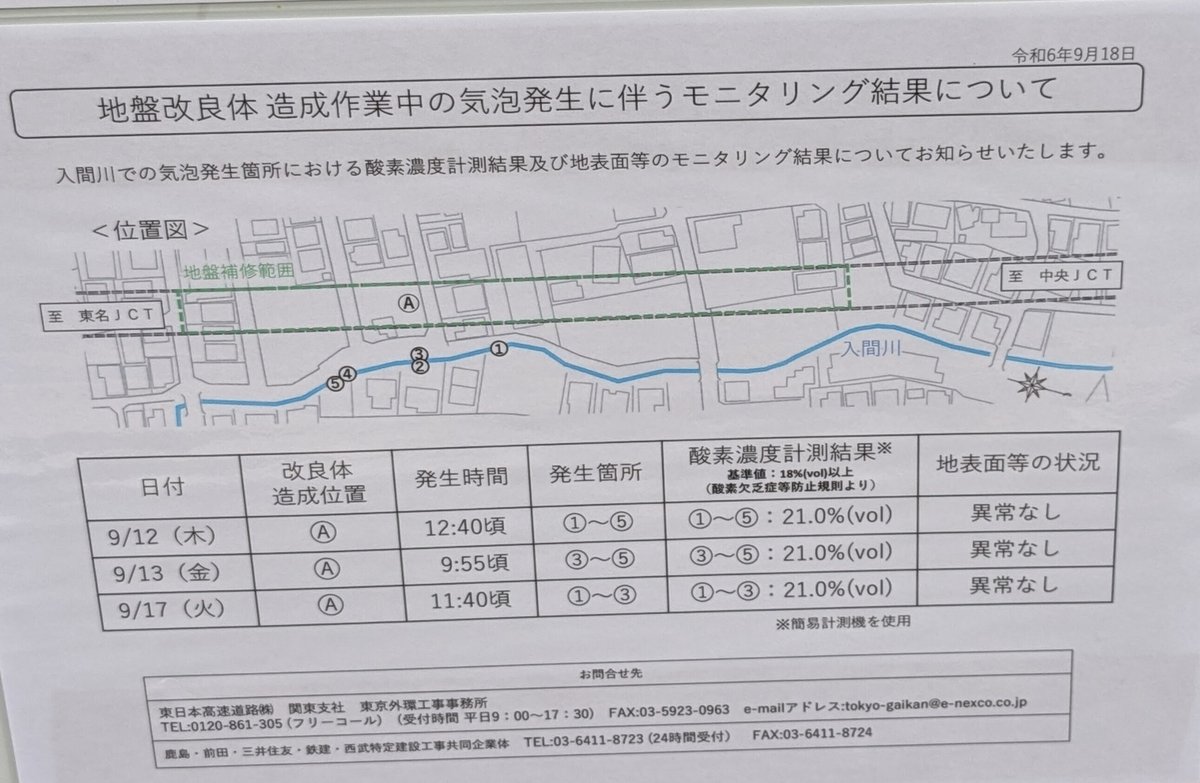

現場付近の掲示板に報告が貼られ、何人かの住民には個別に説明があったようだ。これらから経緯をまとめると、

・12日12時頃から、深さ約42メートルに改良体をつくるため圧縮空気を注入したところ、12時40分ごろ5か所で気泡を確認。約10分後に作業を中止し、気泡もすぐに止まった。

・発生箇所の上部で計測した酸素濃度は、大気中と同程度の21%

・施工者の鹿島JVは、国交省・NEXCO東日本・中日本の3事業者と、河川を管理する東京都、調布市、周辺住民に伝えた。

・翌13日(金)も午前9時すぎに作業を始めたが、所定の圧力まで上げる途中で3か所から気泡が発生。10時ごろ作業を中止した。

3連休明けの9月17日(火)、工事は続けるのか。

この日、JVの担当者は「粘性を高めた泥土を入れて孔壁を固め、気泡が漏れにくくしながら造成を試してみたい」と話し、作業が始まった。

しかしこの日も気泡が発生した。

「川底のブロックの継ぎ目になっているところから気泡が出たり消えたりを繰り返していました。出始めは連続して出ていたようです」

「工事関係者の話では、きょう(17日)は礫層に近い部分の造成を、空気が漏れ出ないための対応をとって行ったが、やはり出てしまったということのようです。事業者も空気が漏れ出ることを良しとは考えていないので、いろいろ対応を試しながらどうするのがいいのか考えているようです」

去年11月に発生した際の調査では、気泡は「酸欠空気」ではなく、基準を超える有害物質の流出や地表面等の変状も確認されなかった。

そのうえで、原因は工事で注入した空気や排泥を地上に排出する際、穴から一部の空気が地下5メートルほどに位置する武蔵野礫層に漏れ出し、その隙間から川に漏れ出したと推定。

(入間川で発生した気泡の発生原因と今後の対応について 令和6年1月24日 より)

以後の対応について「今後も空気が漏出する可能性はあるが、 引き続き周辺環境のモニタリングを継続し、安全を確保しながら進める」としていた。

今回、住民の間からは、事業者側が酸素濃度が21%と発表したことについて、気泡が発生した箇所の上部の測定にとどまらず、11月に発生した際と同様に、気泡を水中で採取して測定すべきといった声があがっている。

2018年、野川で気泡シールドに由来する気泡が発生した時には、水面直上の酸素濃度 が21% 前後であったのに対し、気泡自体の酸素濃度は1.5~6.4%の「酸欠状態」。微量なため希釈されるから影響はないとの説明だったが、住民らは、川ではない部分で目に見えない形で「酸欠空気」が発生し続け、地下室・ガレージ等にたまり続けるといったリスクを懸念した。

また情報の出し方についても、今回のような現場周辺での掲示や個別の住民への説明だけでなく、ホームページ等で広く公表すべきといった声も上がっている。

翌18日は造成作業は行わず「以降は未定だと聞いた」(住民)

去年11月の発生時の調査や推定メカニズムから、今回も同様なら周辺への影響はないのでは、との見方もある。だだ地盤の中の現象は、そこを輪切りにして見ない以上、事業者も呼ぶところの「推定メカニズム」だ。

想定外のリスクに対し、兆候を見逃さない対応が求められる。

施工者は自らの現場に「私たちは、地域にお住まいの皆様のご不安を払拭すること 地域の方々に誠意をもって対応することが最重要であることを忘れずに」との決意を掲げる。確実に言えるのは「いまの状況は、決して住民自らが望んでなったものではない」ということだ。

※情報は2024年9月18日現在です。

※記事は不定期で追加、更新していきます。

※写真や画像は引用表示・但し書きがない限り筆者の撮影・入手によるものです。

※内容についてご指摘、ご意見、情報などありましたらお問い合わせよりお寄せ頂ければ幸いです。