1982年に出会ったVespa P200E、 DIY修理

このVespaの略歴

昔、先輩の大野さんが足をお悪くして、1年しか乗ってなかったこのベスパがわが家へ来た。

42年前の夏だった。

「大動脈解離」という病で早くに亡くなった妹が、一時退院してわが家で静養しているときに、この Vespa の後ろに乗せて、近所に出来たばかりのレストラン「ティファニー」さん ↓ へお茶に連れて行ったことがあった。https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140203/14002380/dtlphotolst/smp2/#

Vespaもピカピカだった。

気取り方が上品でかっこいいマスターが

「ベスパで来てくれたなんて嬉しいですねぇ。」

と言ってくれた。

30年くらい前に集中豪雨があって、その時に町の斜面を下ってきた濁流にのみこまれたことがあった。

エンジン内部まで土が入ってしまい、分解して再稼働するようにした。

それから数年乗ったが、忙しくなって乗りそびれが続き、こんな姿になってしまった。

この春に15年放置していたホンダのフュージョンを再生させた。

その直立一気筒のエンジンがたくましく動くようになってくれたので、次にこれを直して、また2ストローク エンジンの気持ち良い加速を味わおうという気になってきた。

大野さんは新車で買って1年間乗っていた。

1981年に購入されたとして、ベスパ店の在庫時間や輪入の船旅時間を推定に入れるとさらに2年くらいは遡るかも知れない。

そんな推定で1970年代の後半にイタリアで製造されたモデルと仮定してみる。

海外のベスパ関連サイトをみると、P200Eの電装品配線図がいくつかアップされている。これはベスパの配線が製造時期毎に変化してきたからだ。

その中からこのVespaに近い配線図を選び出してみた。コチラ↓

https://images.app.goo.gl/K6dBAhLWiToFaLcn9

この図の下方に

" VESPA P200E (VSX1T) with key and vattery before 1979 "

と記されていて、

「キーとバッテリーが付いた1979年以前製造のベスパP200E (VSX1T)」

とある。

これだ!

1978年に製造されたものとすれば、今年(2024年)は46才になっている。

このP200Eの前にP200があったらしい。「E」が附されたのは、それまでの機械式ポイント点火から、コンデンサとサイリスタを組合せたCDI式の電子点火に進化したからと思う。

クランク室分解

足を置く平たいプレート部分は錆で穴がいくつも空いている。

腐食はココが最も進んでいる。

キック スタータでクランクが回らない。

分解すると、ピストンがガム物質で固まっていた。

燃料を満タンで保管していたのに、タンクは空だったから、混合ガソリンがキャブレターからクランク室へ落ちて、その後ガソリンだけ気化してしまい、後に残った混合油がガム物質と変質したのだろうと推測している。

クランク ベアリングの寸法

ガム物質のおかげでベアリングは一つも錆が出ていなかった。

クランク室もキレイで良かった。

クランク ベアリングの寸法は次の通り。

下の画像で、

上段のオイル シールは「厚み5mm」のものが見つかりにくい。

下段のニードル ベアリングもこのサイズはなかなか無い。

純正を取り寄せるしかないのだろう。

発電・イグニッション ユニット

発電・イグニッション ユニットを恐る恐るチェックしてみた。

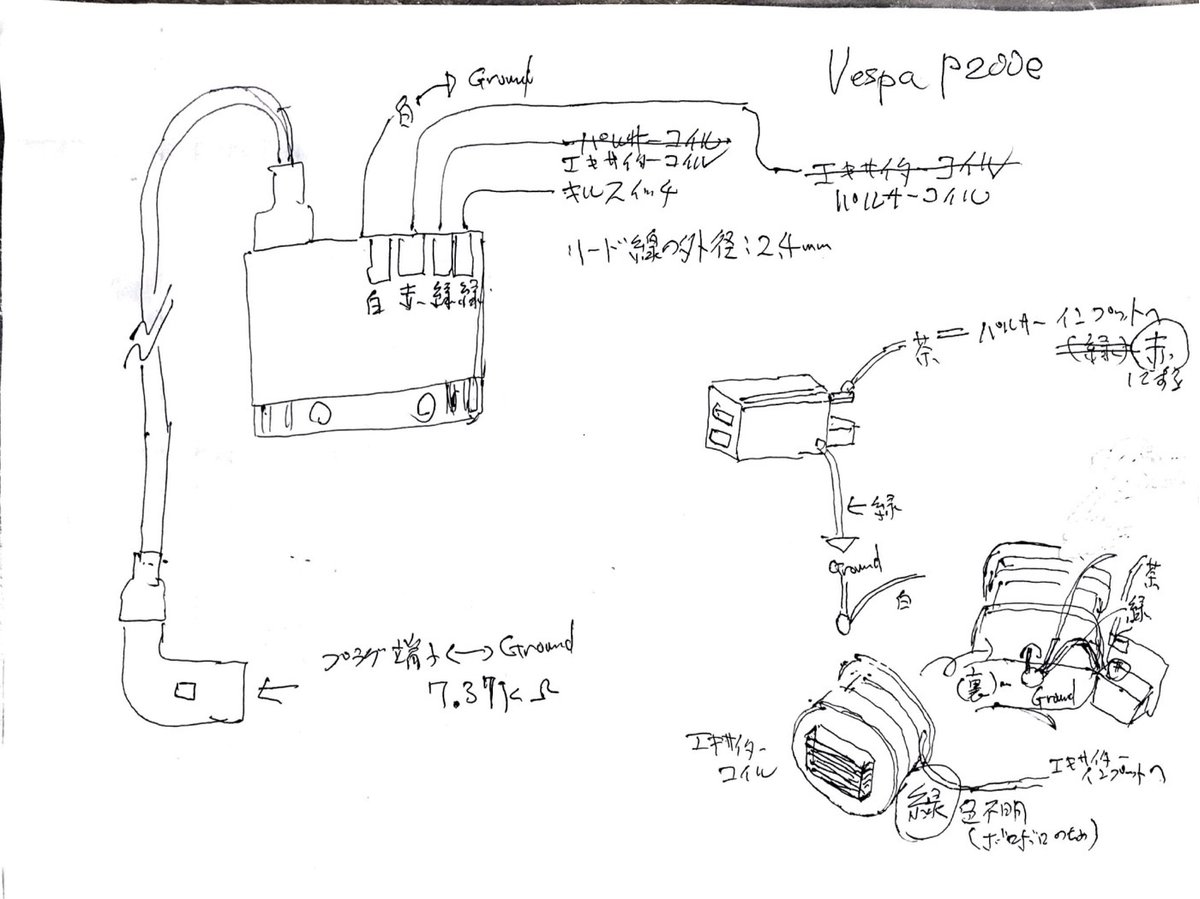

上の画像で黒い小箱はPulser Coil。点火時期のシグナルを拾う。

黒い箱の下の白いテープを巻いてあるコイルがExcitor Coil。CDIユニットの中に介装されている Capacitor(コンデンサ)に電力を供給する。

電力が溜まった頃合いで Pulser Coil が点火時期のシグナルを拾うから、そのシグナルが CDIユニット の中に介装されているサイリスタを開いて、それで一次コイルに100V~200V 程度の電圧が流れて、すぐに去る。

その瞬間に二次コイルに1万V以上の高電圧が発生するから、スパークが飛ぶ。

それぞれのコイルの抵抗値を測ってみた。

エナメル線の色がキレイに残っている4つのコイルは、それぞれこういう ↓ 具合の働きだった。

Pulser Coil 用の特殊なMagneto

二つ上の画像にもメモしてあるが、

フライホイール内側の発電用 Magneto は6個(箇所)あり、それぞれが60度の角度で介装されている。

このうち5個の Magneto は発電用で、1つが点火時期のシグナルを作るMagnetoで、Pulser Coil 用になっている。

この Pulser Coilに点火時期のシグナルを送る Magneto だけが、下の画像 ↓ のような具合になっている。

この切り込みの下に平行に介装されたMagnetoの端部が二つ見える

CDI(イグニッション)ユニットと、Pulser Coil、Excitor Coilの接続

イグニッションユニットと、Pulser Coil、Excitor Coilの接続は下図 ↓ 。

進角はマイルドな設定

下図で、上の方に「TDC | 」とテープでマーキングしたのは、

フライホイールのマークが上死点に来た時の位置

進角を目視のおよそで見積もると、TDCの前方15度くらいに見える。

この時代の米国製チェーンソー、McCulloch(マッカーラック)の進角は25度程度だから、マイルドな調整と感じた。

これならキックバック(ケッチン)も少なくて、始動が楽なのだろう。

発電ユニットのカラー電線を交換する

新しいカラー電線を半田付けし直した発電・イグニッション ユニットを装着する。

カラー電線の色は次の通り。

赤:Pulser Coil からの点火時期信号をイグニッション ユニットへ送る。

緑:Excitor Coilからの100V~200VのExcitor 電流をコンデンサへ送る。

紫:「紫~GND」間でAC17V以上発生する。

黄:「黄~黄」間でAC14V以上を発生する。

白・黒:Ground(GNG/基準電圧)。

各コイルからの電圧と波形

各コイルからの電圧と波形は次の通り。

キック スタータで軽く手回しするから、回転速度は毎秒5~10回転程度。

クランク室のガスケットを作る

クランク室にピストン類をセットする。

ガスケットは自作。

ガスケットの形が出来たら、新品のガスケット シートに形を写して、切り取る。

(上の図に「ヘッドガスケット」とあるのはミス記入)

ガスケット シートを切り出すついでだから、キャブレターのガスケットと、ギア シフター ケースのガスケットも切り出しておく。

クラッチ ドラムを取り付けてクレイドルへ載せる

クラッチ ドラムの取り付けは、「六角に切り込みが入ったナット」(下の画像、左下)を使うから、同じ形状の特殊ボックス レンチを作っておく。

クランク室を閉じて、クラッチを装着したら、エンジン調整用の簡易クレイドルを作って、そこへ仮載せする。

隣に居るフュージョンのポジション ウィンカーのライト。

(後で作り直した。)

Carburator / クリーニング

この40年間に3~4回は分解整備したが、すでに記憶の彼方へ行ってしまっている。

Carburator / Jet 3本

Yamaha 純正のキャブレター クリーナーで3回洗ったが、イマイチ。

まずまず

Carburator / Main Jet を交換

P200E 出荷時の Main Jet は118番になっていた。

レストアしている今は、この番数ではプラグが湿る。

宇賀神商会で口径の小さいものを3つ注文した。

114番、110番、106番。

それぞれ試してみた。

110番がよさそう。

106番ではキャブレターを開けたときに息つきする。少し口径が小さいようだ。

Carburator / Slow Running Adjuster セッティング

通常は締めこんでから1+1/2オープン になっている。

それではプラグが湿る。

なんと、締めこんでから1/4オープンだった。

Main Jet はすでに110番に変更しているから、これで経過を観察する。

Carburator / Slow Running Adjuster から燃料漏れ

アイドリングを安定させるこのスクリューから燃料が漏れる。

IPL(Illustrated Parts List)を確認しても、もともとオーリングが入っていない。

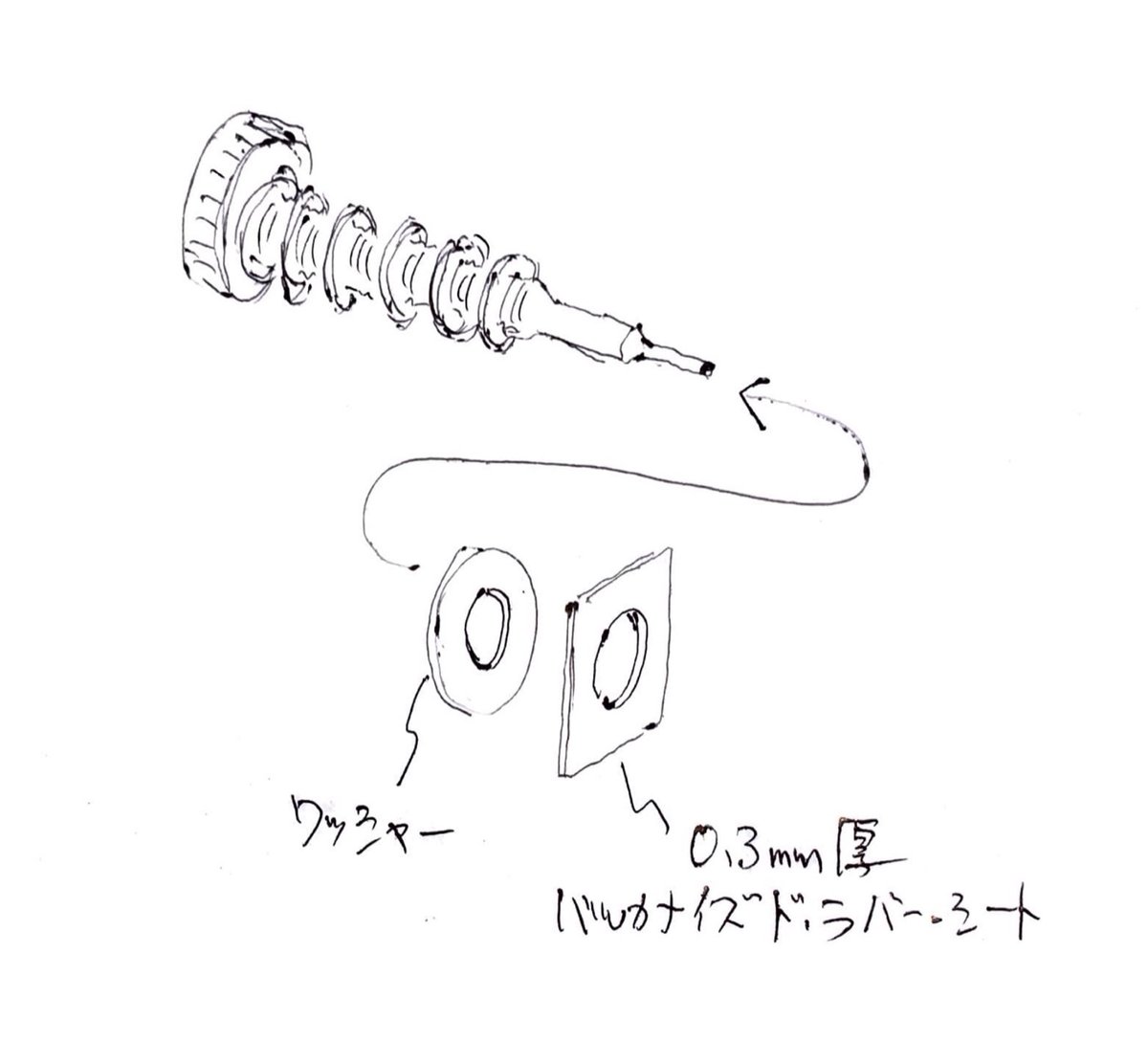

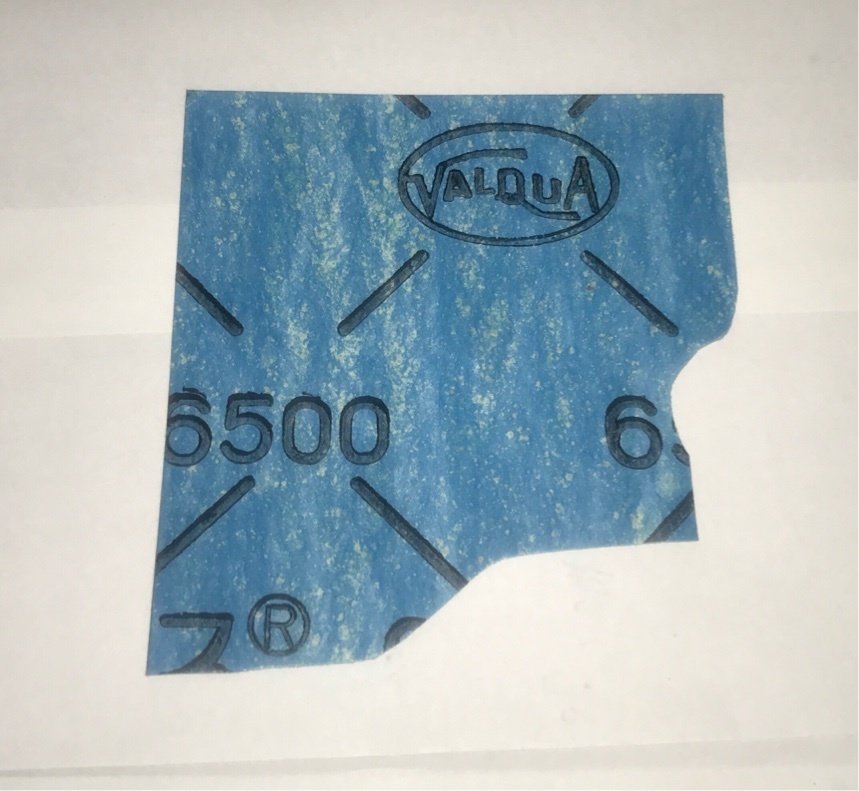

代わりに0.3mm厚のダイアフラム シートを画像のように切り出して、ワッシャーとともに挟んだ。

ラバーの穴は5.0mmで空けた。

ところが、シート1枚ではまだ漏れがある。

3枚挟んだ。

燃料漏れはしなくなったが、要観察。

(後日談) こんなの↓を見つけた。

Carburator / ガスケットを切り出す

ガスケットの形状が細かい、、、これを切り出すのは少し面倒だなぁ。

ガスケット シートを切り出すには、いろいろな刃物があると便利。

Carburator / 型式

この部品はガソリンと空気を混合する。

IPL(Illustrated Parts List)では「Mixer」と記述されている。

でもManualでは「Diffuser」と記載されていた。

不思議だ。

この画像は、Mixerを上から見て、一番上の「空気を取り入れるJet」を外したところ。

この「空気を取り入れるJet」を、IPLでは「Air gauge of Mixer] と記載している。

Mixer の下には「Main Jet」が付いている。

このMain Jetは取り外し、交換できる。

Vespa P200E 標準のMain Jetは#118とされているらしい。

(宇賀神商会さんのサイトから得たinfo)

このキャブレターは「Dellorto」社のもので、「SI (エスアイ)」型というそうだ。

画像の口径が24mmなので、これは「SI24型」と呼ぶらしい。

Main Jet を3本と、フロートのニードル バルブを、宇賀神商会さんで注文した。

Main Jet は、#114,#100,#106,の3種類にしてみた。

数字が小さい方がガソリンの流量が少ない。

Flywheel カバー / つぎはぎ修理

フライホイール カバーの下の方がボロボロ。

切り取って1mm厚の鉄板をモザイク様に合わせてTIG溶接した。

母体が錆で薄くなっていた。

溶接に難儀した。

燃料タンクを交換

錆が一層ヒドイ状態だった。

タンクは外付けにする。

それで、オリジナルのタンデムシートはやめて、シングルに変更。

1.2mmではやや薄かった。

薄い鋼板だから縁は曲げて強度を出す。

リア ブレーキ シュー 組立て

画像はIPL.

#17、#13は、ペアのボルト、ナットで、#17のボルトには軸に直角方向に穴が貫通している。

ブレーキ ワイヤーを通す穴だ。

このペアのねじ山ピッチがこのVespaのほかで使う同径のボルト、ナットのピッチより狭い。

ナットの方は厚みもやや薄い。

他のナットと取り紛れると、探すのに手間どる。

IPL画像の「Shaft for Brake Lever」(ブレーキ レバーのシャフト)を拡大した。

この Vespa は、このシャフト形状が異なっている。

レバーを取り付ける平たい部分が図に追加した赤線のように延長している。

レバーを先に通して、この延長した部分に青線で追加したようなリターン スプリングを取り付ける。

この リターン スプリング のレバー側には、レバーにかませるフックが付いている。

左側の終端はフックになっていて、レバーと嵌合する

ブレーキ ハウジング を外側から固定するナットは22mmで、ピンを挿入する穴がある。

このピンは、図の上、径3.0mmを使っている。

ステアリング コラム 取り外し

ワイヤー ハーネス 取り外し

黄色の2本にエンジン発電機ステーターからの電線が来ている

紫色~Body間の抵抗値は750Ω程度だから、これはGroundに近い

まだ使えるのか? あとでチェックしよう

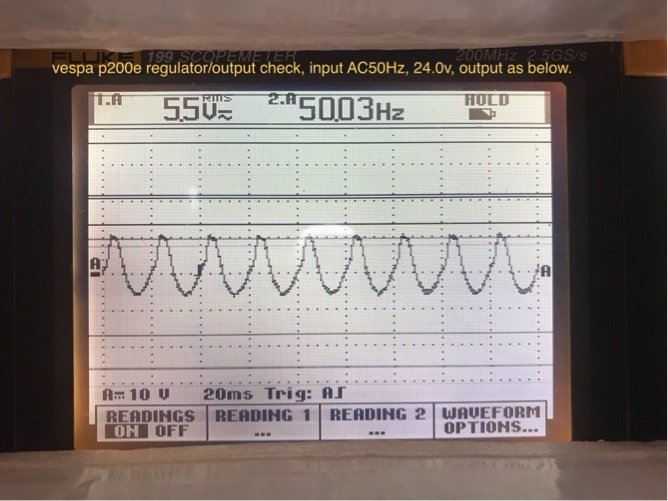

レギュレータ / レクティファイア をチェック

下の画像、縦方向に4本、プローブを接続している。

上から;

黒:Ground, oscilloscope,

赤:Output, oscilloscope,

黒:(本来、エンジン発電機から来る)AC, ワニ口クリップ

赤:(本来、エンジン発電機から来る)AC, ワニ口クリップ

端子ではないアルミ・ボディーに接続している

どちらの接続でも、だいたい同じoutput値が出た

エンジン発電機の代わりに商用電源のAC100Vをトランス変換した交流を入力して実験してみた。

(注意)オシロスコープについて:

このチェックを実施するとき、AC100Vの商用電源で使用する通常のオシロを使ってはならない。ショートする。

絶縁型のオシロのみ使用できる。

ここで使用しているフルークの「199 SCOPEMETER」は絶縁型。

そのAC電圧を24Vに上げてみた。

オシロが示すのは、このRegulator/Rectifire から出力されてきた電流の電圧値。

たったの5.5Vにしかなっていない。

まだこれが元気だったころ、バッテリーを外して走行したことがあった。

そのときに壊してしまったにちがいない。

お世話になっている「リビエラクラシック」宇賀神商会さんのサイトで次のような案内がある。

///////ここから引用////////////////////////

http://ugaga.shop-pro.jp/?pid=17594507

GG+B5端子レギュレーターの値

回転数1100prm~2500rpm バッテリー電圧12.7V

(バッテリー端子にて測定)テスターにより誤差が生じるため参考程度

Ducati 社外 14.2V

ノーブランド 宇賀神オリジナル 15.3V

RMS 14.8-15.2V

純正 Ducati 14.43V

純正インド 14.23V

---故障判断----

レギュレーター正常の場合

エンジン回転5000rpmにてバッテリー端子間12.5~15Vになります。

(この数値よりも電圧が低い>内部ショート 高い>内部断線)

///////ここまで引用////////////////////////

錆つきフロアー パネル、切り取り 後、アルミ パネルに交換

アルミに作り替える

Ω型のステーが2本横断している

これはフロアー パネルを支えるのに効いている.

切り出して使う

フロアー パネルにスポット溶接してあるから、切り出すのが手間だ

ステーは鉄なのでアルミとはくっつかない。

ボルト、ナットで止める予定

Strip / floor panel の滑り止め

一旦外すときに変形させてしまったから、お直し。

でも、まだ仮止め。

ブレーキ ユニット、スタンド ユニット、位置合わせ

フロント ウィンド・シールドのモールを手直し

フロント ウィンドシールド鉄板を切り取るとき、モールを取り外したから少し曲がってしまっていた。

これを元の形に直すには、鉄板の方で縁が溝になっているから、その溝に合わせてモールを整形し直さなければ。

と言うわけで、ベスパのモールを直す専用のプライヤーを作ってみた。

アルミ フロアー パネルの曲面をTIG溶接

9月に入れば秋風になるかと期待して待っていたが、まるでダメ。

溶接する面をトルエンで洗うのは外作業だ。

猛暑の外作業では、小皿に取り分けたトルエンが急速に蒸発して面倒だし、蒸発が早いと作業中の臭いもつらい。

待っていても気温が高いまま推移している。

仕方なく今日は始めてみた。

薄いので二枚重ねて二層にした

上側か、下側か、どちらかを交換するときがあるかもしれないから

「ローマの休日」風 フェンダー ライト ハウス を作る

あの映画の中のカワイイ車体が、フロント フェンダーに愛らしいライト ハウスを持っていたから、それを作って載せてみることにした。

それから一旦載せて様子を拝見。

バッテリー ハウスを作り替え

オリジナルのは、国産のバッテリーとサイズが合わなくて少し小さい。

それで作り替えることにした。

センター ラックを作る

フロアープレートの盛り上がっている部分(たぶん「センター ヨーク」と呼んでイイのだろうとおもうが)にラバー製のカバーが付いていたのだが、経年劣化してしまった。

これを取り外して、代わりにスチール製のセンター ラックを取り付けることにした。

錆を落として錆転換剤を塗布

まず旧塗装を落とし、続いて錆転換剤で処理する。

旧塗装はほとんどダメで、下に錆が回っていた。

スチールの地肌を出すのは手間のかかる「やれやれな」作業になった。

1ヶ月以上も奮闘することになってしまった。

つづく