【医師国試】やってよかったこと & 学習記録81日の総まとめ

こんばんは、かがみねこです。

備忘録のため、「国試の勉強にあたって、重要だったこと」をまとめておきます。

これがないと、おそらく量をこなしても合格はかなり危うかったので。また、この経験を次以降の加速へと活かせていけたらと思っています。

(今後の自分へのメッセージのため「万人に通じる効率的な勉強法」ではないです。そのため、他の方には参考になりにくい部分も多々あるかもしれません。あくまで参考程度にしていただければ幸いです。)

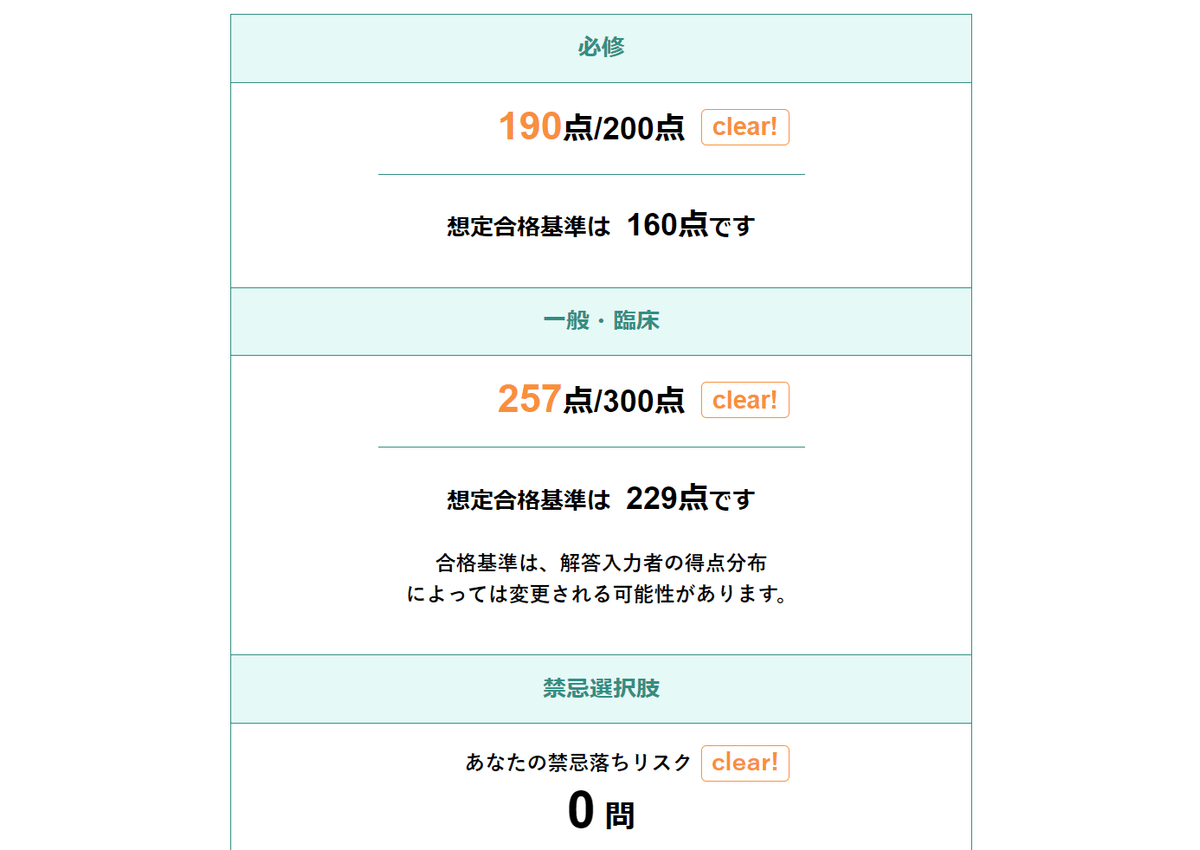

結果

【6年次 7~8月頃】

【本番(みんコレ採点)】

結果が「とてもすごい!」というわけではないです。が、合格基準に達したということは素直に嬉しいです。

私の大学は10月中旬まで卒業試験があり、さらにOSCEで落ちて11月18日に再試、そこからのスタートとなりました。

そのこと自体は決して褒められることではありません。ですが、それでも国試を通して学んだことは数多くあり、非常に貴重な体験となりました。

その国試勉強期間81日の間、本ブログにて毎日勉強したことや学んだことを記録していたのですが、さすがにパッと振り返りたい時には向いていません。そのため、本記事を通して振り返ることにしました。

以下、その内容をまとめていきます。

何をやったのか

【11月14日(本番81日前)までに行ったこと】

・卒業試験の知識

・映像授業などは一切見ず。結局時間の関係で、メジャー科目はすべてレビューブックで補いました。(元々割り切っていたので、あまり後悔はしていないですが、、)

【11月14日から始めたこと】

【総合・過去問演習】

情報収集 ★★★★★★★(必須)

QB 直近5年分 3~7周 ★★★★★★★(必須)

QB 1周目問題 2~3周 ★★★★☆

mediLink QuickCheck ★★★☆☆

【基礎知識】

レビューブック メジャー ★★★☆☆

総まとめ講座(マイナー科目。各2時間) ★★★★☆

medu4 公衆衛生 ★★★★★

【最後の詰め】

medu4 究極MAP ★★★★★

MEC ラストサマライズ / メッセージ ★★★★☆

Q-Assist 直前Assit ★★★★☆

【その他】

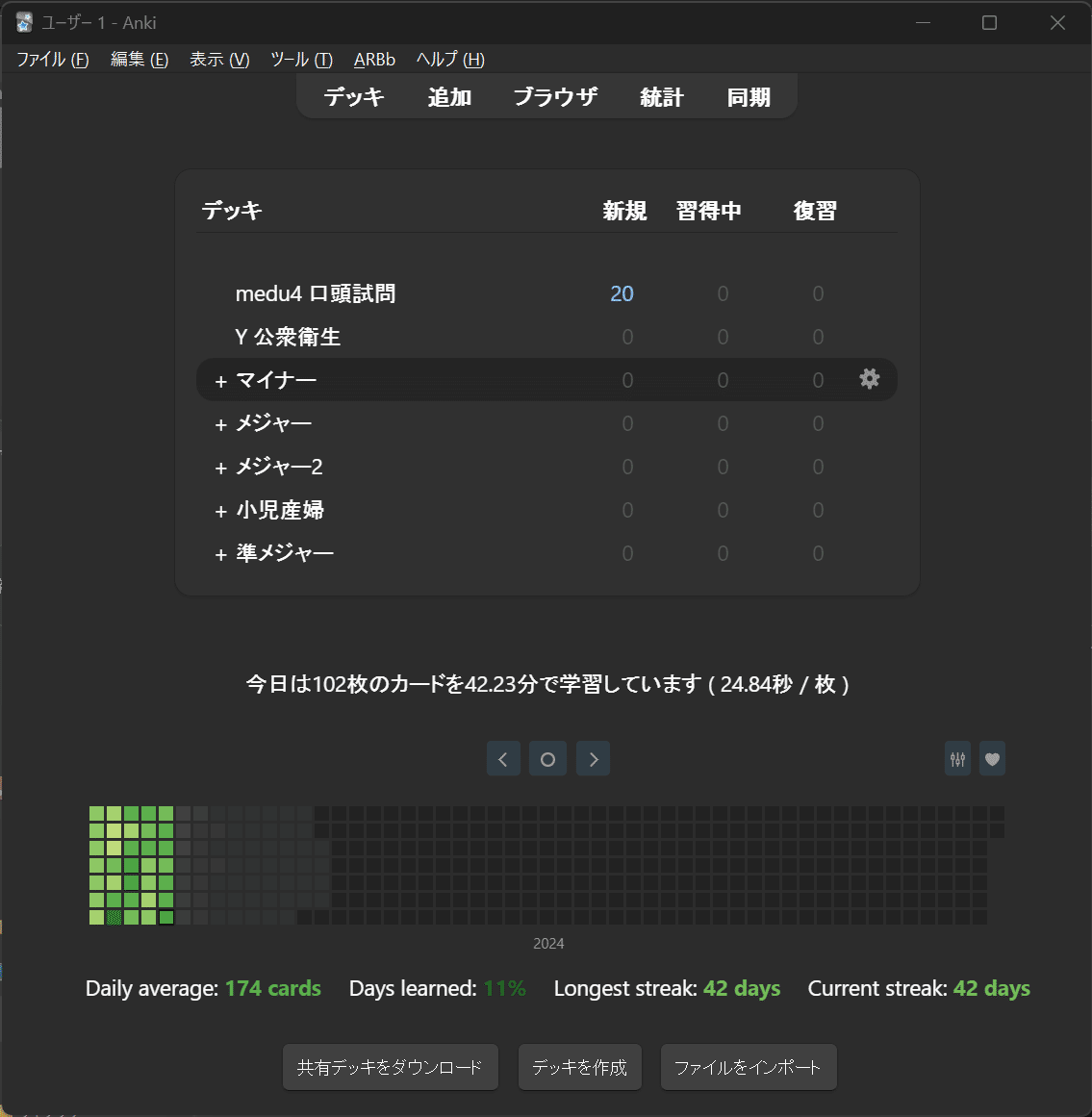

Anki ★★★★★★★(必須)

本ブログ ★★★★★(私個人に限る)

※これは「あまりに時間がない人」の場合です。本来は映像授業で病態の理解を深め、繰り返しテキストを見直すというのが周りの正攻法でした。

上記のものは、いずれも私の場合は不可欠でした。振り返れば「予想的中系は、偏差値が50に届かない場合は最短で回し優先度は低め」となったため☆4にさせていただきましたが、メンタル的にも非常に助けられたので、重要な存在でした。(過去問の深い理解のほうが圧倒的に重要)

【補足】究極MAP(medu4)は多くの方にとって、9割以上知っている内容だと思います。が、過去問ベースで本番も過去問の割合が大きいため、既に覚えていても「これ3周見たところだ!」と安心感に繋がり、また残りの1割も予想的中並み、あるいはそれ以上に当たります。そのため、映像を見ている間はストレスも大きかったですが、最終的に★5とさせていただきました。

特に重要だったこと

上記の内容をこなすだけなら出来たんです。でも、合格できたかと言うと、かなり危なかったと思います。

その展開を大きく変えたのが「情報収集」「Anki」そして「直近5年分の過去問」でした。

以下、その3点についてまとめておきます。

【情報収集】

自分の勉強法を大きく変えることになったきっかけ。それまでは100回~117回の問題をすべて解いていたのですが、それ以上に必要なことが多くあった、そしてそれが後述の「Anki」「直近5年分の過去問」でした。

ここに絞って、且つ着実にその内容を言えるようになったことは、本番でも驚くほど猛威をふるい、自信を持って選択肢を選べる重要な土台となりました。

逆に言えば、これがなければボヤッとした膨大な範囲から本番記憶を引っ張ってこなければならず、出来ないにはないにしろ非常に不安定で「あそこに書いてあったけど何だっけ」ということが少なからずあったと思います。

以下、特に参考にさせていただいた記事です。

この他にも「医師国家試験 ブログ」などと検索し、先輩方がどのような勉強を行っていたのか調べていました。

【Anki】

最初、私が「小手先ツールでしょ」と侮っていた暗記アプリです。暗記の質と効率を高めてくれました。これがないと合否を分けていたと言っても過言ではないです。

詳細は様々な他記事があるので割愛。まだ使ったことのない方は、ぜひ一度試してみてください。

〈途中で加えた、自分にあった使い方〉

・穴埋め形式で統一(裏面は「補足」)

・目を通しておきたい補足は、穴の下にあらかじめ表示

・一枚のカードに知識を入れすぎない。同じカードでも穴を2つに分ける(下記参照)か、カードを別にする

・うる覚えの知識は、潔く「やり直す」(リセット)にする(重要。そのほうが結果的に定着して次答える時気持ちいいし、全体的に早くなる)

・とにかく手を止めない、テンポが大事

〈最終的な枚数〉

・メジャー(消・循・内・呼):299枚

・メジャー2(腎・膠・血・感・神):313枚

・準メジャー(救・麻・中毒・老):49枚

・小児産婦:201枚

・公衆衛生:123枚

合計:985枚

(どうしても覚えられない内容だけ作成)

【直近5年分の過去問】

「情報収集」で知った、勉強の軸になったものがこれです。詳細は先ほど紹介した先輩方の記事に譲りますが、本番で解いているときも「これはあの問題の類題だな」と分かる問題が半分以上を占めるくらいには重要でした。

むしろ「1周目問題以外は解かなくていい」というのが意外でしたが、本当にそうでした。

はじめは「と言っても多くは新問でしょ」と必要以上に身構えていましたが、少なくとも医師国試においてはこれに十分すぎるほど山を張っても大きく失敗するリスクはなくなります。

本番、お守りとして持っていったもの

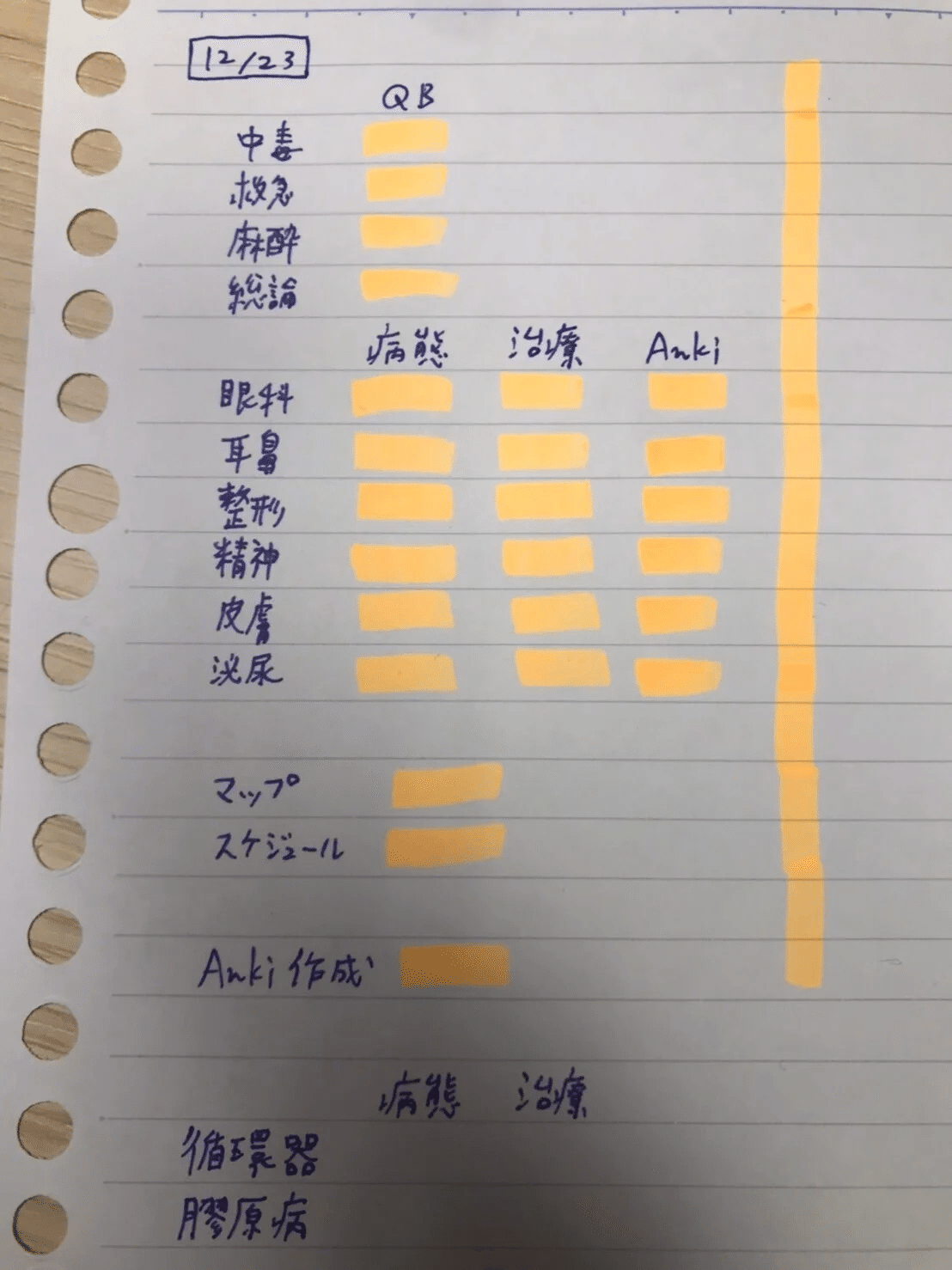

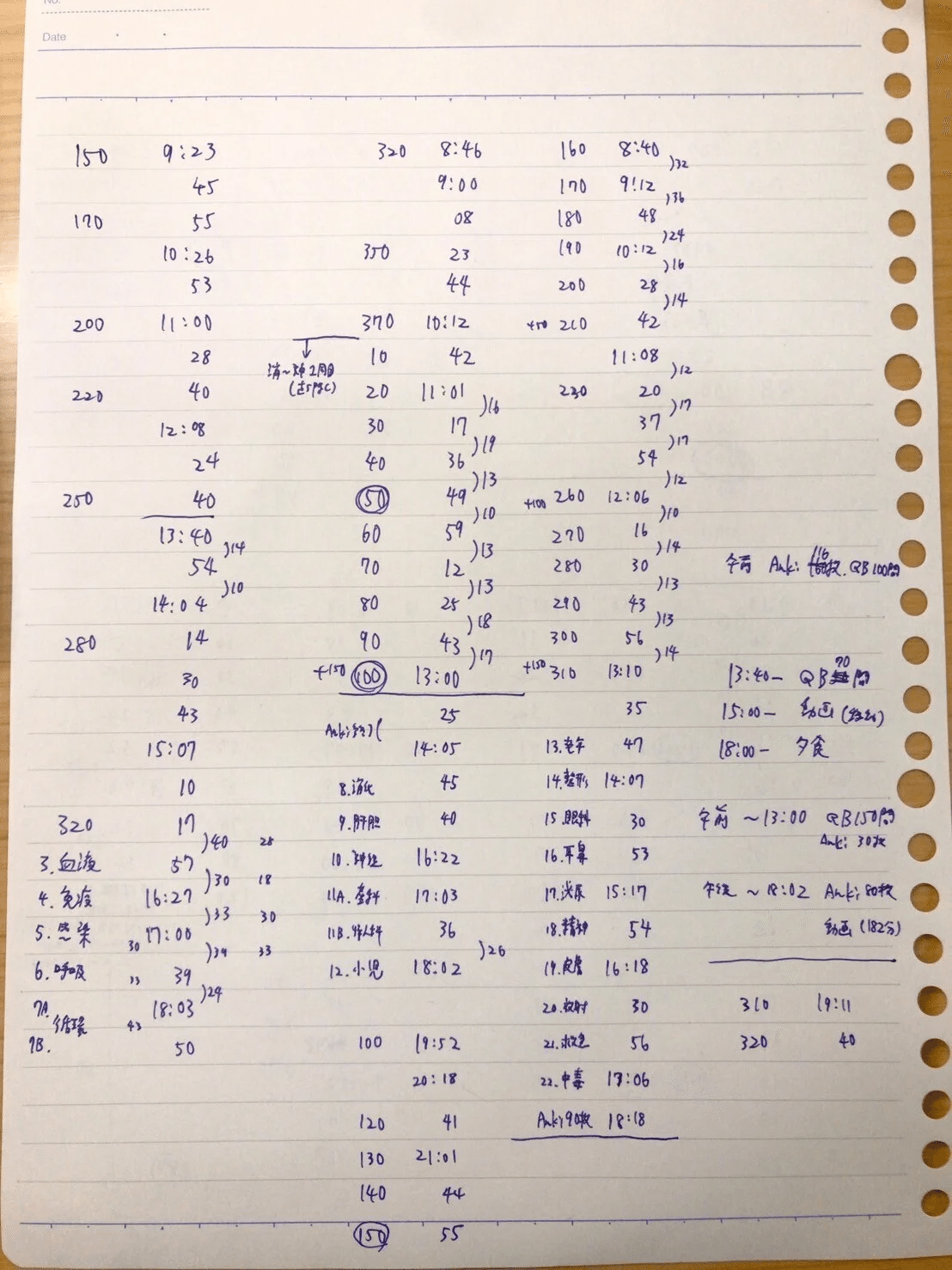

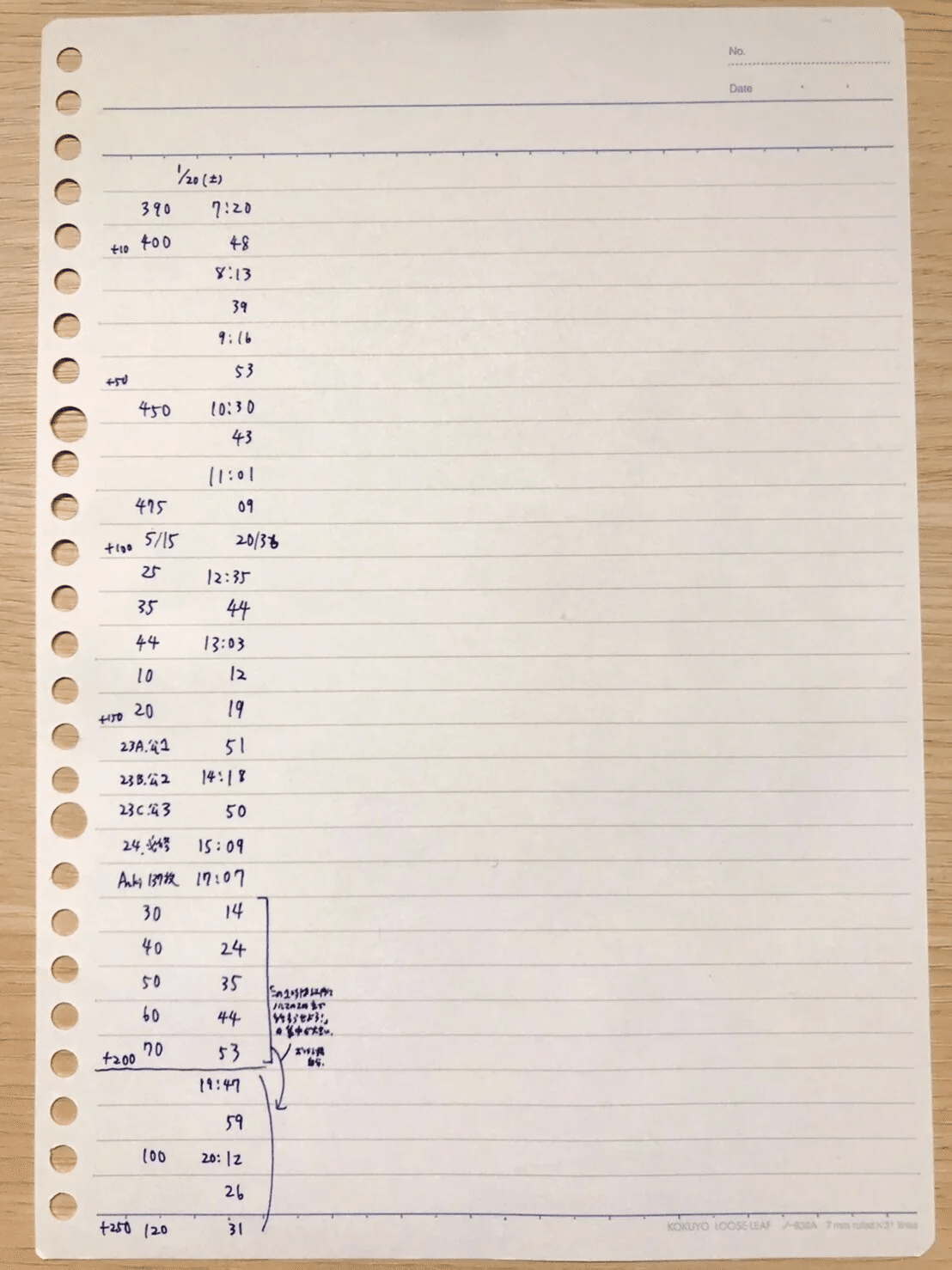

前日まで書いていた「○時○分に何問目まで進んだか」の紙(超重要、ただし私個人の場合)

以下の写真のもの + ノートPC(当日カバンに入れていたもの)

その他(ウィダーゼリーとチョコ、カイロ、お弁当、受験票)

日記の過程で意識し始めたこと(81日)まとめ

本ブログでは、ほとんど国試対策が出来ていなかった状態からの勉強の過程を書いてきました。最後に、私がこのブログを通して学んだことをまとめていきます。

第0日~第7日(11月14~21日)

【2つのルール】

1,毎日更新

2,最低1ヶ月は続ける。ただし、支障をきたすと判断した場合、本番までは行わないことがあり、その際はその旨を本ブログに記載する

3週間続けるとどんなことも自然にできるようになり、3ヶ月続けると潜在意識にまで染み渡ってくるため。

医師国試は至極単純で、完全暗記なので勉強した量がそのまま成績に直結します。

ではなぜ貴重な時間を削ってまで本ブログを始めたのか。それこそが、先述した通り潜在意識にまで染み込ませるためです。たとえ最初は気持ちだけでも、こうして毎日ブログを書いていると、不思議と臨んだ自分になれるんです。潜在意識という言葉を使うと、なんだか宗教じみてしまうのがネックですが。

でも、私は「望んだ自分」になりたい。だから、たとえ根拠がなかろうと本ブログを始めました。強いて根拠を挙げるのなら、私の別noteアカが1年以上毎週更新を続けた結果、この大学生活でも一際大きな出来事と出会いにめぐまれたからです。

胸を張って笑いたい。

初回は明日更新。これから3ヶ月、よろしくお願いいたします。

でも、国試に合格したい。何なら、胸を張って笑って国試を迎えたい。

・勉強方針の作成を毎日のルーティーンに追加

・国試の過去問を一日最低100問、ベスト200問解く

レビューブック「3周目から」治療法一つは即頭に浮かんでくるようになる

こうなると早く解けるようになってくるし、何より楽しくなってくるんです。また、1周目では漢字の羅列に見えたものが「ああこういうことか」と分かるようになります。

一方で「今まで案外全然覚えていなかったんだ」ということにも気付かされますが。

ただ何周やっても覚えていない、なんてことがないように、覚えられないところは冒頭の写真のように書き込んだり自分なりのゴロ作っていきたいですね。

でも皮肉なことに、ここ数週間で最も集中できた演習だったようにも感じました。というのも、ノルマの100問をなんとしてでもブログの時間を残して終わらせる必要があったからです。

他に最近でここまで集中する時は「面接で人と話す時」「模試」ですが、後者も雰囲気に加え、制限時間があるからというのが大きな要因ではないでしょうか。

それでも、100問いかなくてもいいから続けようということで22時過ぎ、ようやく終りが見えてきて、最後かなりハイペースで演習&ルーズリーフに覚えることを書いて23時42分に終了。

改めて、制限時間を設けて集中を上げることは、それが多少バカバカしいと感じていても意識することも大事だなと感じた日でした。

でも、ただがむしゃらに毎日レビューブック読んでインプットして、QB解いてアウトプットしても、途中から「入ったら抜ける」ようになってしまうような気もするんです。何しろ、全体の量が膨大ですから。

なので致し方ないですが、毎週6日目は模試の日にします。

▼

・解けるか、それとも問題を見て全然検討がつかないか

・何が足りなかったのか

・どう勉強方法を直していけばいいのか

を振り返り

・どう勉強方法を直していけばいいのか

レビューブック・一度作成した暗記ノートの見直しが不十分だった。異常心音など優先度の低いところは仕方ないとして、暗記対象は繰り返す。

第8日~第14日(11月22~28日)

暗記は「着実に」よりも「繰り返す」

そういえば、同じく周回していた2ヶ月前の卒業試験では、目をつぶっても疾患&その治療を順番通りに諳んじることが出来るレベルまでには覚えていました。

ただ暗記するのではなく一つ一つ意味まで吟味することが前提ですが、周回することにも意味はありそうです。そして、段々楽しくなってきます。

暗記に音読を取り入れる(※結局ボツになりました)

【国試日記 第10日】短期的な目標、長期的な目標

お、多い、、、とは言え全国模試までも上限まで詰め込んでいるので、これ以上前に回すわけにもいきません。

せめて、今この状況を知っておいてよかったです。とは言え今日はもう少し多めに進めておいたほうがいいな、明日・明後日で膠原病+血液(289問)をやるわけにも行かないし、模試日前の復習もしておきたいし、、、

演習時にしてしまいがちなのが、解説の各選択肢をじっくり読んでしまうこと。もちろんいいことなのですが、それだけとなると話は別です。

ではベストは何かというと(おそらく)問題と選択肢を見ただけで、解説と同じように自分も話せること。ゆくゆくは、どれが正解かだけでなく、それぞれの解説の理由も合っているかどうか思考できるようになること。

もちろんそのために必要なのは、解説の暗記ではなく、レビューブックなどを何度も繰り返し病態を理解することです。

今回の範囲は1周目を終えることが出来ました。が、今日最大の反省点は途中でだらけてしまったこと。過去問を解き終えるまでは順調だったのですが、その後の暗記ノートでペースダウン。

「○問解く」という明確な目標がなくなってから空を掴むような感覚になりました。その後、以下のようにタスクを明確に書き出して「あと何をすべきか把握」「暗記ノートは答えを声に出しながら進める」ことでようやく進むようになったという感じです。

次この方法で解決しない日は、缶詰日和@図書館かもしれません、、、

これを書いているのは正午ですが、やはり午前中の密度が高いとスッキリしますね。

もし一人に一人天使がいるのなら、きっと私の天使はお祝いしてくれていると思います。「少し成長したね」と。

朝目覚ましながらにQBを20問ほど解いて、ややまだ眠い気持ちに抗いながら模試を解き始めましたが、12時40分頃無事公衆衛生以外を終えることができました。

・どう勉強方法を直していけばいいのか

映像授業の経験もない新分野を進めるにあたり、暗記ノートはとても役に立った。ただ、前回まで既習のため「繰り返しによる知識習得の不足」をなんとなくごまかせていたが、今回その不足が露骨に出た。

→ 改善のために

・レビューブックを繰り返す。真面目で退屈で面倒だが、結局基礎を固めるしかない。

・頭がいい人の多くは、回転が断然速いのではなく、丁寧に基礎を固める思考の習慣を持っている。

・頭のいい人は「量をこなしている + 優れた思考回路を持っている」

ex) やみくもに試行錯誤しない(cf. 『世界一流エンジニアの思考法』)

・優れた人は「上記 + 優れた習慣を持っている」

つまり、この1週間、模試日を除き今日を含めて6日間でこの一冊(レビューブック 産婦人科)+感染症を仕上げる。

レビューブックは、最低3回は回したいところです。つまり2日で1周…1周目は時間がかかると考え、昨日を含めた3日で1周目、2日で2周目、残り1日で3周目。

なぜ3回かというと、先輩方の話を聞いていると、大体出てくる数字がこれだから。教授から直近の先輩まで、芸術的なまでに口を揃えて「3回以上」とお話されていたのです。

また「一つ一つ深く理解して進むより、やや浅くでも早めに一周し全体像の把握を優先する」も今回高速化する理由の一つ。

→ 「☆1つ以上のみを覚える」ことでより高速化

【国試日記 第14日】産婦人科 攻略戦

今日の残り47問に加え産科305問、明日と明後日でこの352問をこなさなければいけなくなったので、明日と明後日は改めて気を引き締めなければですね。それを進めて、美味しく美味しいものを食べたいです。

第15日~第21日(11月29~12月5日)

昨日とともに

9時すぎ図書館から帰宅→シャワー→眠くなってきて20分ほど真っ暗にしてベッド仮眠→最後解き切る

という無茶苦茶なスケジュールなのですが、今日のノルマ「180問」無事全て解き終えました。本当によく頑張った。

少し成長した、していたらいいな。

インプットがある程度完成してくるイメージは、先行している消化器などでなんとなく把握できています。少なくとも今の自分では、目をつぶっても疾患名の一覧からその各治療まで諳んじられる感じ。

その段階に、産婦人科はまだ届いていないんです。

でも、模試日までになんとかそこまでしなければいけない。

この時間が案外きっかけ以外の展開を生むことも多いのです。具体的には

・この時「今日は何するか」に自然に必死に絞り出すため、実際に演習を始めるときもただの毎日のルーティンにならず、割と楽しめる

・模試を7日目ではなく6日目においたのも、これがきっかけ。実は両日とも、なんなら16日目の今日も「5日目」に書いているのですが、ブログを書きながら「7日目だと後に余裕がないよな」と気づいた(当初はこの内容を8日目に入れる予定でした)

といったように。

以前、落合陽一さんが

「VRのような未来ガジェットは、研究者が作ってそれがSFに出てくるというより、先にSF作家さんが想像して、それにインスピレーションを受けて研究者がそのようなものを作っていくこともあるのではないか」

という旨のお話をされていましたが、このブログも似ていて、最初に朝テンションで「○日目はこんなことするんだ」とでっちあげてしまうと、自然と日中の行動もそれに沿っていくんです。

そして本当に書いていた、当初の想像を超えることが本当に達成できてくると、いよいよテンションが上ってくる。シンプルな「楽しい」とはまた違った、自分の成長を実感する、味わい深い楽しさです。

書くことが好きなのかは分かりませんが、でもいざ書き始めると楽しくなってくる、書いた未来を本当に達成できたときが味わい深く楽しい、だからブログも続くんだと思います。

しかもこれで呼吸器の問題数が減るのかと思いきや、呼吸器は271問とそれ以上……来週も暇で困ることはなさそうですね。

最初は「暗記すればなんとかなる」とばかり思っていましたが、その暗記が出来ていませんでした。

そのため、方法を変えすぎるのも良くないですが、来週の呼吸器では「過去問1周目はレビューブック見ながら解く」ことでインプットの効率上昇を図れないか試してみます。

比較対象は「内分泌」。ここも元々私の苦手分野でしたが、12時間40分の映像授業を3日かけて学んだ結果、苦手意識がきれいに消え去り、むしろどんどん来てほしい、となりました。

実は今日のブログを書き始める時「ネタが無い~」と詰みかけていたのですが、無理やり話題を絞り出した結果、映像授業が出てきました。

今回苦手範囲(産婦人科)だな、そう言えば内分泌もそうだったけど映像授業見たらイメージ変わったなと。

最近レビューブックに気を取られすぎていましたが、これを書いていることで気付かされることも多いですね。もちろんこれを書く時間などはありますが、振り返りをできる機会は本当に替えがないと感じます。

(2024/2/5 追記)

頭のいい同級生が「映像授業は基本2倍速、メモや調べる時間も含めてちょうど映像の時間と同じくらいで終わる」「映像はなるべく早く終わらせて、テキストを繰り返し復習する方に時間を割きたい」と話していてなるほど、となりました。自分に合うかは試してからですね。

そんな何度か試みてきた早起きですが、結局いずれもその効果をあまり感じ切れないまま数ヶ月しか続かず。実際、仮に朝より夜のほうが効率が良いなら、作業に限って言えばそのほうがむしろ効果的です。

ですが今回は珍しく、朝のメリットを感じた。

もちろん今回も途中で変わるかもしれません。が、試せることは試しておきたい。そこで、昨日は敢えて演習予定だった50問ほどを切り捨て22時就寝・6時起きにしました。

・当日の午前のタイムラインを掲載。11時7分で160問達成。

それでも午前のみでこの演習数を叩き出したのは、このブログが始まってからも明らかに群を抜いています。

・早起きがうまくいった要因 まとめ

こう見ると、早起きがいいのは多くの人に共通しているとしても、その方法は人によってぜんぜん異なるんだなと感じますね。

もちろん、まず本などで紹介されている方法を一通り試すことが前提ですが、それをもとに修正を重ねて、自分なりの方法が出来上がってきます。

別の作業を行っていた時期では早起きがなくてもなんとかなっていましたが、今回の座学勉強ではそれは通用しなかったようです。

どんな方法であれ、「午前中に160問」という結果はこれまでになかった戦果なので、これからも模索を進めたいですね。

今日は、朝から閉館まで図書館にいた最初の日。

振り返ると、朝身体に鞭打ちながら家を出て、22時過ぎに帰ってくるという1日でした。別に意味はないですが、達成感を感じますね。

そして、今日はこれまでの6日間を費やしてきた「婦人科」「産科」「感染症」の成果を確認する模試日でもあります。

6日間というのもまた少し圧倒される数字。もしこれで

「6日間これにかけました、けど点数は微妙でした」

なんてことになったら、本当に虚無になると思います。

というより、それを考えて今ゾッとしました。これを書いているのは模試の後ですが、来週そうならないよう、次の範囲の演習もしっかりします。

【今回、何をやったのが良かったのか】

今回、過去問をすべて2周(2周目は△×のみ)したこと、最後にレビューブック1冊(症状含めてザッと)+感染症の治療法を1周復習したのが良かった。レビューブックは最初時間がかかっていたが、2周目では分からないところだけが目立つようになってきたので、そこを押さえて再暗記していくことが出来たため。

【インプットで大事なこと 追加】

・30分ほど新範囲のレビューブック読んだら、過去問に取り掛かる。演習中にレビューブックでまだ見ていない範囲に差し掛かっても、レビューブックで答えを探しながら過去問を進める。

・過去問を解くことがマンネリ化してきたら、1から繰り返す

ただレビューブックをひたすら読んでいても、いざ治療法のみ復習しようとしたりすると信じられないくらい思い出せなかったりするんです。

その解決策となったのが上記の方法でした。

予定より遥かに進んでいる…!

一体何があったのでしょうか。

どうやら、図書館にいる間はいつも通りのペースの感覚なのですが、実際にはそれ以上に進んでいるようです。

もちろん、ただ早く進めているだけ、ということも考えにくい。というのも、昨日の模試日である程度の結果が出てきているからです。

正直、これを今書きながら「眠い……」「なんでこんな時間に、、、」と溶けそうになっているかがみねこですが、この数字ばかりは代えがたい光のようなものをもらえます。

もちろん疲れは取れていないんですけど、それ以上に、もっと前に進めようといった何かが。

やっぱり、模試日で点数を遺せたことも、今日すでに予定の半分近くまで演習を進められたことも、心から嬉しい。

そう考えると、これを続けてきて良かった、と改めて感じますね。昼と夜のご飯も楽しみが増えたし。

それでいてチョコなどの間食がなくなったので、健康的にもお財布的にも健全になってきているような気がします。

この日はただ朝時間を取っただけでなく、「午前中に150問解き終える」といった明確な目標があったことが非常に大きいと感じています。

その結果、集中力が大きく上がった。「そういうことにしているからやるか」が「終わらせよう、この時間までに」となった。

こういう時間は本当に尊いです。

こういう時間を、増やしていきたい。

明日も、そういう一日にしたいです。

第22日~第28日(12月6~12日)

このブログの最初に「3日、3週間、3ヶ月続けるとそれが自然になってきて……」という話をしたような、しなかったような気もしますが、その枠を超えた頃からステージが一段階上がる感覚があります。

そして今日、国試日記を始めて3週間。

別に意識したわけではなかった、というより今日で3日目の図書館生活が大きく影響していると思うのですが、ここ数日の演習数が毎回150前後を安定しているんです。

そこでふとタイトルに目を移した時、視界に入ってきたのが「第22日」という数字。そうか、3週間を超えていたんだなと。

改めて、こうして目に見えて自分が変わっていっているのを見ると嬉しい感覚になりますね。

今日の午後、実は通信制限がかかり図書館から帰宅、その関係で今日はこの時間に150問終えた上でブログを書けているのですが、それも今日の範囲と「何時までに何問目まで」ということを上に書き出していたことが大きい気がします。

その結果、途中難しい範囲でペースが崩れながらも、後半は一気に詰めることが出来ました。

これまでのことも活かしながら、さらにその先へ。

【国試日記 第22日】ノルマを「100→150問」へ

一昨日までは「よく分からない集合体」だった小児科の全体像が少しずつ見えてきました。

まず、新分野ながら370問を一昨日の午後~今日の午前までに片付けられた自分、お疲れ様でした。

今日の午後~20時10分までに同範囲の2周目(△・×のみ)230問も終わらせることができ、改めて図書館の凄まじさを実感します。

「全体を2周ほど2,3日以内で回せば、分からない部分が明確に出てくる」

「その部分を一つずつ着実に埋めていけば、その科目は割と固まる」

その段階(忘れても、一度はしっかり理解したことがある)に至ってしまえば、多少理解していない穴があっても、今回でその穴も理解するようにすることで、そのさらに次の段階(高速で回し苦手を炙り出せる)に進むことができる。

そして上位数%の人のような高得点を取るためには、そうして全体の重要な知識をまんべんなく暗記維持できながらも、覚えにくいところも着実にすくい取っていくことが必要なのかもしれない。もちろん違うかもしれないし、そのさらに次の段階もあるかもしれませんが。

でも案外、全くわからないということもなさそうな感覚も。毎回同じところ(冒頭)を見るには見ていたので、知識の憶えはあまりよくないですが、以前よりスムーズに頭に入るようになってきている(気がする)んです。

神経は完全に別次元の科目のような感じがしていたけど、少しずつ希望が出てきた気がします。

これまでこんなことは滅多になかったですが、自分が立てた限界ギリギリの目標のさらに先へ。

苦手意識が強すぎるあまり、神経という文字が神々しくさえ見えてきてしまいます。でも、これが本番で取れるようになったら、模試自体のイメージも変わってくるのかもしれないな。

「どれだけ取れるか」から「どこを落とさないか」に。

そうすると、いよいよ楽しいフェーズに入ってくるのも事実。できるようになってくるからです。

これまでは「まず演習率を100%にする」という自分との戦いだったのが、「上位何%に入れるか」となってきます。

もちろん、その時もまた「上位○%を取れる自分がいると仮定する、それに勝つために今の自分はどこを埋める」といった自分との戦いもあります。

そのためにも、まずは神経をしっかり終わらせないとですね。

はじめは誰も知る人のいないところに行きたかったけど、この2人がいることは、なぜか素直に自分も頑張ろう、と前向きな気持ちにしてくれました。

そして「今やってることは無駄じゃない、進めよう」と。

本当に、ただの食事か、なんて思っていても、想定していないこともあるんですね。その未来をいい時間にできるかも、今の私次第なのですが。

今日、面談がありました。

正直、面談をしてやる気が上がっても、その日の終わりにはいつもに戻ってしまっていることが多いんです。「頑張ろう」と意識しているつもりでも、ダラダラ勉強してしまうことが多い。

なので、その気が冷めないうちに、今日を含めた残り5日半にすることを具体的に書き出します。(略)

今回の全国模試の目的は

「端すぎる部分は一度バッサリ切る。とにかく『どの科目のどの範囲から出ているか』を分かるようにすることを最優先にする」

こと。その過程の1ステップが、まず明日の模試日です。

下記のようなメモは以前は行っていなかったのですが、面白いゲームは

・明確なゴール設定

・それを達成するための具体的な手段が示されている

・適度なタイミングでのフィードバック

(『Reality is broken』より)

という条件が揃っているので、それを再現したものになります。

その結果、始めは「60問くらいなら、メモ書いても書かなくても対して変わらないでしょ」と打って変わって、嬉しくなるくらい明確に効率的に進めることが出来ました。

とりあえずやってみて良かったです。

今回の模試は点数が良くなかったものの、新たに神経まで1周出来たという大きな収穫もあった週でした。レビューブックや暗記ノート・過去問を回して、全国模試においても、これらの科目でも前回の模試のような感覚で臨めるようにしたいです。

(2024/2/5 追記)

ゲームには「適切な難易度」(ここではノルマの難易度)も重要。

【国試日記 第27日】4回目の模試日 & 明確に効率が上がった日

このハードノルマは、第26日に立てた「全国模試日までの各日にやること」から引用。通常のノルマが最低限の目標であるとすれば、ハードノルマは「これを達成できればベスト」という2つ目の目標になります。

第29日~第35日(12月13~19日)

・一日の終わりにブログを書きながら、押してくれる音楽を流しているとしみじみする

「そんな私の嘘がいつか本当になること」

一日を予定通りしっかり出来たからこその特権。

これほど音楽が身に染みる瞬間もめったにありません。

でも、自分は大きくなりたい。大きくなりたい。

だからまずは、今できることを一つでも進めていきます。

今日が昨日より早くなった要因は

・治療1周目は「病態を思い出す。治療法は少し考えて思い出せなければ見て思い出す」くらいで。

・治療法は思い出すのにかなり時間食うため。

その分2周目もより確実にこなすことで、全体の時間をほとんど変えずに結果的にインプットも効率化出来たのかなという印象でした。

また、これまで「同級生と話していれば十分」と思っていながら、そこではこぼしうる多くの情報が上記に載っていて、これを知らなかったらどうなっていたんだろうと、自分のよくやってしまう失敗に嫌になります。

昨日引用させていただいた記事の作者さんに拝読していただいていました…!

【国試日記 第31日】全国模試、前日

想像以上に過去問と重なった問題が多く、訊かれる内容こそ異なれど(治療→検査など)疾患は大きく変わることはない印象でした。つまり、ほとんどノーマークのような希少疾患は多くは出ない。

そのため「あ、ここ昨日解いた問題とほとんど同じ!!」という信じられないながらも嬉しくなった一方、だからこそ暗記ノートにまとめておきながら忘れてしまった部分も少なからずあり、この部分が取れていれば大幅に点数が上がっていたので、勉強時間不足だったと自分にうんざりしています。

「みんなが取る問題」で落とすことを確実にないようにすることが次の目標になりそうです。

(2024/2/5 追記)本番も想像以上に過去問と重なる問題が多かったです。その点も含め、模試(12~1月のMM、TECOM、MEC模試)と本番の難易度は非常に近いと感じ、実際の得点も同様でした。

改めて繰り返しの重要さを感じました。

【次の模試までの目標】

分からなかったところも大半は一度目を通している内容だった。特に治療法・暗記ノートの内容は確実に覚える

・×マークの付いた「182問」を減らす

・「正答率が高かったが間違えた問題」を正答率が高い順にクリアしていく

どの科目が出来ないのかが見えてくると、覚えるときのモチベーションも大きく変わってきます。「あとどこを埋めればいいか」が見えてくるので。

神経は先週かなりのハイペースで進めましたが、粘ってメジャー科目一通りやってよかったなと強く感じました。

受かりたい、より落ちたくない。

明確にわかる問題が出てきた時はテンションが上った。中には前日や当日の朝に覚えたところもあった。

もちろん暗記や模試を受けること自体は楽しいというわけではない。けど、どちらにしろ「やらなくちゃいけない」という制限がある中でどう動くか。それは自分から動かないと周り(人、試験の見え方も)も変わらない。

どうせやるなら、この「覚えていたのが出てきた」という快感を1つでも多く感じたい。

今回から暗記ノートを「Anki」に変更。と言っても問題の内容はこれまでど同様「どうしても覚えられないところ」です。

【国試日記 第34日】準メジャー・マイナー科目をどう進めるか

第36日~第42日(12月20~26日)

・座位→スタンディングデスクでの映像授業に切り替えた結果、5時間半で4時間分の授業を見終えた。

・本当に、同じ時間でもこんなに濃度の差が出る

▼

あとはこの穴埋め勝負。

ここから先の演習も、スタンディングデスク時の時間の濃さにする。

後日談ですが、この時は日程の関係で映像授業は見れませんでした。でも空いた時間で演習や暗記ノート、レビューブックを繰り返した結果、点数が取れるようになった代表的な科目(産婦人科)になったのです。

【知識の修得1周は終えたが……】

・あとは穴埋め勝負、なのだが……

「期限に追われて、めちゃくちゃ集中するときってあるじゃないですか。その感覚になる時が、まだない」

・なぜゾーンに入れない?

→「ハードノルマ」が難しすぎた可能性

→「適切なレベルのノルマを前日に決める」

1ヶ月も続けていれば、適切なノルマレベルも変わっていきます。

今のうちに、明日のノルマを作っておきます。でないと結局なんとなくで始めるので、、

・ゾーンに入れるために試していること まとめ

昨日までと同じ時間配分で生きていれば、昨日までと同じ人生が永遠に続くだけです。人生を変えたければ、何よりもまず、時間配分を変えなければなりません。

・昨日の「明日のノルマを前日決める」「ノルマは適切な難易度で」

→成功。「気づいたら20時半」に。

・ベストの方法はこれからも変わっていく

・けど、今日みたいな小さな成長を繰り返していく、そうして少しずつ大きくしていく

・その他、やってよかったこと

【国試日記 第38日】今日みたいな小さな成長を繰り返していく、そうして少しずつ大きくしていく

【国試日記 第38日】今日みたいな小さな成長を繰り返していく、そうして少しずつ大きくしていく

今日の生き甲斐は食べ物です。明日の生き甲斐も食べ物です。

・準メジャー・マイナー科目の模試を演習。

→ 直近5年分(の選択肢)+テキストの疾患の病態・検査・治療でカバー可能

簡単な模試しか解いていないので断言はできないが、少なくとも今回の範囲では9割弱と、方向性が大きく誤っていることはなさそう。

・次の目標が壮大過ぎてどこから手を付ければいいかわからない場合、先人たちのブログを。

現在、朝の9時26分。

凍えそうになりながらも、お湯をがぶ飲みしたり、朝食多めに食べたり、筋トレしたり、立ちながら演習して、なんとか身体を温めながら模試を解き終えました。

「一瞬でいいので、行動を早く、集中する時間を作る」

→朝起きてから、模試を開始するまでの時間を最短にした

を試し、これが功を奏しました。

【国試日記 第39日】5回目の模試日 / 絞ってもそこを深めるのは重要だった

循環器を始めたものの、長文&治療法や症状が抜けており、全然解けず。

あまりに頭が回らなすぎて、開始1時間経たずに図書館から帰宅。

↓

「5つの習慣」でなんとか前進

終わった時の達成感はめちゃくちゃ気持ちいい

目に飛び込んできたのが「DaiGoがつけて人生変わった最強の癖TOP5」という動画でした。

敢えて内容は書きません。が、何度も見直すべき内容&12分なので、これを読んだ将来の私自身にも、もう一度見てほしいです。

そのまま、単純作業ではありますが、暗記ノート→Ankiに移す作業を立ちっぱなしになりながら3時間、また「これが終わったら好きな夕食!」として循環器の過去問をなんとか解き終えました。

終わった時の達成感はめちゃくちゃ気持ちいいんですけどね。

結局、当初思っていたほどは進みませんでしたが、それでも進み続けたことは良かったのかなと思います。

一度解けていたのに、こんなにも解けないと絶望感が半端ないです。

ですが、先日

まずは素直に負けを認める。負けて悔しいってって思うから「次は勝ちたい」って思える。負けた時こそ、その人の真価が問われる

という言葉を聞いたので、つい強がる私はこれだと思い、素直に全然できなかったことを受け止めます。

こんなに覚えられないなら、カード数は多くなりますが、いっそのことAnki頼りにするのもありなのかもしれません。

・「5つの習慣」はかなり効果的

・「前日にノルマを決める」も良好

・気分が向かない時は「頭を使う系」⇔「ただ手を動かす系」を切り替える

・朝起きた時や、図書館で始める時は、机のものをなるべく減らす

昨日の「5つの習慣」より、とにかく手を止めないことを意識しました。

「手を止めない」と言っても、ずっと書き続けるわけではありません。進捗を進め続ける、ということです。

そんな記念すべき最初の副作用が「循環器のレビューブック、案外1周行ける」でした。

昨日は深い理解と言うよりも、一問一答的なシンプルが向いている日だったんでしょう。

・「頭が回らなくなった・集中が続かなくなった」時に変える作業まとめ

・Ankiを初めて全問達成

・循環器の治療法が案外穴だらけで、カードを作ってよかった

第43日~第49日(12月27~1月2日)

・少なくともこれまでの方針が大きくズレていることはなかった。

・出来ていない科目が明確に浮かび上がってきた。

・でも「白紙から学ぶ」から「出来ていないところを埋める」の段階には来ている。

・勉強したらその分点数は上がっていた。それは素直に嬉しいし、今日明日の勉強も無駄ではないと感じて、モチベーションは上がった。

・X(旧Twitter)で問題を作成したり、みんコレの考察をしている方を見つけるという発見も

・国試は忘れるから、覚える覚え直すの繰り返し

・改めて、想像を超えるのは人と話しているときだと実感

・演習系と作業系の切り替えも慣れてきて、流れがゆっくりになる時間も減ってきている

【暗記ノート(紙)→Ankiに切り替えてから進むようになった理由】

・暗記ノートでは、紙のノートを単調に眺めるだけなので、意識的に進めようとしても、どうしても脳がサボって読み飛ばしてしまうことがある

・覚えられないところは1日に何回もそのカードを解くことになる。暗記ノートだと印をつけるのもためらってしまっていた(ノートに書き込む量も上限があるため)ので、解けない問題を集中的に回しにくかった

・上記のように「今日は○問解いた」という数字が出てくるので、モチベが上がる。数字が少ないときは「もう少しやろう」となる

・電子画面なので、眠くなりにくい&ベッドに入ってからでもできる

でも最近、敢えて負けを認めること、「落ちるのでは」と最悪の事態を想定することを受け入れられるようになってきました。

だからこそ、絶対に落ちたくない。周りが合格して研修医やっているのに、自分だけ国試の勉強というのは絶対に避けたい。

第50日~第56日(1月3~9日)

勉強法は

・自分にあった勉強法も、その時の内容や体力によって変わり続ける

・でもだからこそ飽きない、というのもある

・勉強を始めたてのときは、1日中勉強の忍耐力はあまりなかった。肉体的な体力とは別に、勉強、脳のキャパ?の体力がある。

・1日の朝・夜スケジュールを作成

・国試当日の朝スケジュールを作成

・21時ゴールにするためのポイント

○ ブログの締切を「日にち超えるまで」→「21時まで」にする

○ 夜やっていたことを、朝の前倒しの3時間で片付けられるようにする

○ まずは1週間続ける

・(部屋の中を)歩きながらのほうが圧倒的にAnki進む

やることを決めておきながら、だらけてしまう日にしてしまった時が一番後悔する。

気持ちが乗らないながらも進め続ける、その間は必ずしもいいペーストは言えないかもしれないけど、その後のご飯は最高。今日のAnkiがそうだった。

息抜き=エンタメではない。体を動かしたり、作業を切り替えて別のもの(考える系か、作業系か)を進める。

【午前中に眠くなる原因】

・映像授業だけを続けてみていた → 間に演習やAnkiを挟むべき

・座っていたから? → 明日、午前中は立ちながら進める

やる気が起きないのは仕方ない。でも、それを受け入れた上で「だから問題数とその到達時間を書こう」などの方法で少しでも進めていくべき。

このことを明日行って、最高のご飯を食べたい。

やったりました。今日の自分を最高に褒めてあげたいです。お疲れ様自分。

ご飯も最高に美味しかったです。

・本当に全部やりきった。朝6時に起きて、そのまま寝落ちせずに午前150問解いて、午後Ankiと映像授業4科目終えて。

・本当におつかれさま自分、ありがとう自分。

映像授業「究極MAP」も、その後の演習で「映像授業で覚えたところが出てきたおかげで解けた」という機会が増えてくると、授業受けるときのテンションも上がってきます。

・1日に行ったこと

・昨日ほどのインパクトはない。けど、これを続けられていることは、大きな自分になるための大きな一歩だと思う。そんな、染み渡る達成感がある。

・集中が切れやすい自分にとっての合言葉は「今は集中する」

・午前中の工夫を追加

・「寝れない日は、寝落ちするまで問題を解くと割り切る」とマイルールを決めていた

昨日は本当に良くやりました。出来た分量自体は大したわけではないかもしれない。でも、それまでの「午前中眠かったり、グダグダになって後悔して」を超えた。これは本当に大きな前進でした。

今度すべきは、それを日常にしていくこと。

世の中のすごい人の多くは、群を抜いた才能や運ではなく、優れた習慣を持つ人と聞きます。もちろん群を抜いた才能や運にしかできないこともあると思いますが。

習慣であれば、出来るか出来ないかでなく「やるか、やらないか」。それだったら自分でもとなります。

習慣というと楽観的なニュアンスにも捉えられかねないので「マイルール、義務、守らなくてはいけないこと」の方がいいかもしれません。もちろんポジティブな意味で、なので難しい表現ですが。

自分もまた、昨日の自分を超えて大きな人物になりたいです。

本当に眠かった。2日連続で睡眠時間かなり削られてるので。ベッドから出られた自分を褒めてあげたいです。

特に、今日も午前中眠らずにできるかが本当に不安でした。

ですが、最終的には「午前眠くなることなく演習100問、映像授業3科目終了」という時間を濃く使い切れる結果に。

・医師国試の世界でもハマる先生はいた

【マンネリ化を防ぐ方法(自分の場合)】

・国試に合格した先輩方のブログで、勉強していた内容を見る。

・勉強内容は変わらない【重要】

↑もとから続けてきた勉強法も既に調べているもののため。このタイミングで新しいものに手を出しすぎるのはリスクが高い。

→ これまでと同じことでも、再びモチベにつながるように

【マイルール追加】

・たとえ1分でも、エンタメなどの息抜きはいれない。図書館や自習室と同様にする

・昼食はパンなど高炭水化物・高脂質は禁止。気合入れようと思っても体は言うことを聞かない。

第57日~第63日(1月10~16日)

食生活と運動を取り入れ。

・(2日に1回だった)昼食のパンをなしに(昼食後頭が回らないようになっていたことも大きい)

・片道2500歩の学食の回数を増やす

習慣が出来てきても「午前中の仮眠はアウト」だった

これでした。

・嫌でもいいから、とにかく問題を解き続けると、振り返ったときに案外ペースが変わっていないんです。もちろん多少は遅くなりますが。

ふと振り返るとそれも当然で、模試の時も図書館の時も、なんだかんだ朝の8時半から20時すぎまでずっと机に向かっていたんです。

・ 自宅で「頭が回らない」という感じがする場合の多くは気の持ちようで、実際はまだ全然体力が残っている、ということが多いんだと思います。

・(自宅で)体が動く気にならないときは、お湯を飲んで体を温めると比較的長くペースが戻る(運動で一時的に上げるのも有効)

・2回見直しても見落としていた問題がいくつかあり

→本番でも確信を持った選択肢は○×つけるが、見直しでは検査値も要確認(特に重要な目印となる検査値は見落とさないように)

・その日・前日の問題で「?」となったところは本当に次出てきたりするので、当日も行う(今回は模試ですが、本番でも先輩方そういうことよくあるそうなので)

・前日の詰め込みよりも、それまでの積み重ねの安定感、信頼度がメンタル的に大きかった。当然といえば当然だけど、日々のモチベが上がる。けど、前日詰め込みも本当に出てきたりするので大事

・QB、レビューブック、Ankiをやってできるようになったこと

・倍やるということ

第64日~第70日(1月17~23日)

・家もかなり快適にしたつもりだったが、図書館の方が進んだ

・ただ、これまでは寒くて集中できず。カイロを持っていったことが成功

・1日の達成基準(冒頭のおはようございます / こんばんは)を「1日の勉強ノルマ」→「昨日の自分を超えたか」に変更

【図書館の寒さを改善できた = 集中できるようになった要因】

・午前中、熱くて火傷するくらいのお湯をゆっくり500ml飲んでいたこと?

・カイロをポケットに入れていたこと

(お湯は昨日も4杯=2L飲みましたが、そのときはそれでも寒かった。一方で今日は1杯で十分だったので、日によって変わる。今日は外も暖かかったから?)

無意識に昨日のペースを意識していたのか、動画を見ているときに「なんとしてでも今は集中しよう」と気づく機会が明確に増えました。

・一度「全部終わった!」のあとに「これからノルマ2!」という気持ちには正直なりにくかった

・そのため、ハードノルマは「当日のみ」→「前日から開始OK」に変更

→「明日の負担を減らせる!」というモチベーションになるため

卒業が決まりました!

おめでとう自分。

大学卒業後は全て本気で生きよう(これまでは、どこか本気に欠けていた)、自分と相手に真剣に100%を捧げようと考えていましたが、今日からになりました。

1月13日・14日にあった模試で、前回からむしろ下がり98位/125位と「毎日できる限り勉強しても、この順位なのか」ということを感じたこともあるのかもしれません。

ただの合格じゃない、最後まで、昨日の自分を超え続ける。

・「時刻・○問目」を書くと、前日何問目にいつ到達したのか、が比較できる(写真参照)

【国試日記 第66日】昨日の自分と

・図書館閉館間際のラスト1時間は最高によかった

・そうした濃い時間は最高に気持ちいいし、次に繋がっていくやはり図書館はいいです、今日から持参した耳栓も相性抜群でした。

・夕食後に間食を「これ食べたら太るから」と自生できた辛抱強さも、夕食後にストレスレスで50問さらに進められたのも、この時間のおかげだと思います。そして進んだ分、明日の開始問題も前倒しで始めることが出来る

【国試日記 第67日】落ちたくない

図書館に入ってから16時半までの4時間半で約6時間分を一気見。

最初の2コマは一度見たことがあったこともあり、2~2.5倍で進められたことが大きいですが、その間の集中もすごかった。というより、今日の午前に10時44分で150問QB解いたのも記録を更新していた。

進めている間、他のことを考えることが殆どなかったんです。

・別のことを考えたときは「今は集中する」という言葉を何度も唱えていたが、それでも私の良くない癖が明らかに消えていた

・余計なことが頭に浮かんできたときは、それが爆発することをイメージ

・昨日の集中力の余韻が、今日にも無意識に繋がっていた

・バタフライ効果のように、昨日のプラスが、今日に上乗せされていく

・早めにラスメをやってよかった

「模試もあるし、直前に受けようかな」

とも考えていましたが、今日受けて大正解。

今日は、朝の2時間で1日が大きく変わった日でした。

・朝出発前に集中して演習できるかが、午前のモチベを左右する

・午前のモチベは、午後を左右する

・それだけ朝の1時間は集中を大事にする

今朝は7時5分にベッドから出ました。

目覚ましは5時45分。なので、予定よりかなり遅れです。

それでも、昨日は出発の8時までに50問解いた。起きてベッドからすっと出て、そのまま朝食を食べながら、解ききったんです。

だから気分も良かったし、午前中も集中できました。

一方の今日は20問。

午後は「糖分取るんだ!」と学食が空いた11時に駆け込み、追加でプロテインバーのチョコを食べたためか、切り替えることができました。

(ただしこれもその時々なので、散歩する、コーヒーを飲むなど臨機応変に)

第71日~第77日(1月24~30日)

モチベが停滞してきた日は、最後まで

毎日22時まで図書館にいる同期、すごすぎます。

ので、私ももう、やるしかないです。

【メモ】

・図書館で集中できる環境というのは「見られている席」ではなく「尊敬する or 魅力的な人の視界に自分が入る席」

・昨日は19時半まで、今日は21時45分までいた。が、その差で、QB200問解くことができた。(それ以外の内容はAnki・模試と同じ)

それだけ、最後の時間までいるということは大事。もちろん1つ目に書いた席の話も大きかった。いなければ、そういう感覚を想起できるもの(私の場合はあるシャーペン)を置く、(誤解を生む表現ですいません)尊敬する人が身につけているものを持つなど工夫をする。

・朝、寝坊しても、それでも10分でも集中して進めると、ダラダラ30分やった後よりも気分が晴れる

残り9日でやらなくてはいけないことを書き出し・割り当て

途中モチベが下がっても、図書館にいた自分を褒めちぎりたいです。

なんとか究極MAP半分/日(6時間相当)超えました! おつかれさま自分!

第78日~第82日(1月31~2月4日)

あとはもう、演習数勝負なのでとにかく集中して時間取ってこなします。

最後の最後まで、友人に助けられた日でした。(予想問題を共有してもらいました)

友人の「ここまでやったんだから大丈夫」という言葉が染みました。

成績のいい人も、勉強の量がすごかった、それは頭の良さより何倍も大事だった、と感じました。Warthin腫瘍と耳下腺多形腺腫の鑑別の仕方を教えてくれたときは感嘆しました。

【国試日記 第81日】今日の振り返り

【国試日記 第81日】今日の振り返り

おわりに

「おわりに」は国試が終わった日(日曜日、2日目)に書いているのですが、この土日2日間は振り返って本当に長かったですね。実際は図書館で過ごしている2日間と変わらないはずなのですが。

試験が始まれば、終わるまではすぐなんです。が、金曜日の昼に集まってから翌日の朝までの時間など、そわそわしてどうしようもない、という感じではなかったのですが、もうこれまでやってきたことが活きるようにと祈るような感じでした。

今日(試験翌日)の午前までに、お世話になった先生や先輩、家族にも連絡。何よりすぐ側で何度も支えてくれた温かい同級生に、感謝です。

本当にお疲れ様、自分。

まとめたかったことはまとめきれたので(全然まとまっていませんが)、次のことを始めます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!