『Kunimatsu's Lists 〜國松の鑑別リスト〜』の楽しみ方【第1回】

『Kunimatsu's Lists 〜國松の鑑別リスト〜』(國松淳和 著)

http://www.chugaiigaku.jp/item/detail.php?id=3147

本note連載では

Kunimatsu's Listsの楽しみ方をお伝えして参ります。

記念すべき第1回では

2020年7月26日にオンラインにて開催された「適々斎塾」の模様をリポートいたします。

本note記事は、

オンライン講義の前半部分をまとめたものとなっております。

(完全な文字起こし記事ではないことをあらかじめご了承ください)

なんと!

適々斎塾の先生方のご厚意により

該当する動画部分を公開できることとなりました。

関係者の皆さま、誠にありがとうございました。

※「適々斎塾」

正式名称:21世紀 適々斎塾 On-Line

臨床現場の最前線でご活躍中の開業医師グループによる総合系臨床勉強会。

「開業医の、開業医による、全ての医師・医学生のための医学塾」をスローガンに、超一流の講師陣による症例中心のワークショップ形式の講義を開催しています。

今回は板金 広 先生(いたがねファミリークリニック/21世紀 適々斎塾)が司会です。

■そもそもKunimatsu's Listsとはどんな本なのか

Kunimatsu's Listsは上記のようなリストが

616個並んだものになっております。

文章や解説がまったくないゆえ

使い方がわからない場合は役立たない奇書となっております。

しかし刊行後すぐに増刷がかかるほど

謎めいた魅力をもっていることも、また事実であります。

まずはKunimatsu's Listsの使い方を

簡単に解説して参ります。

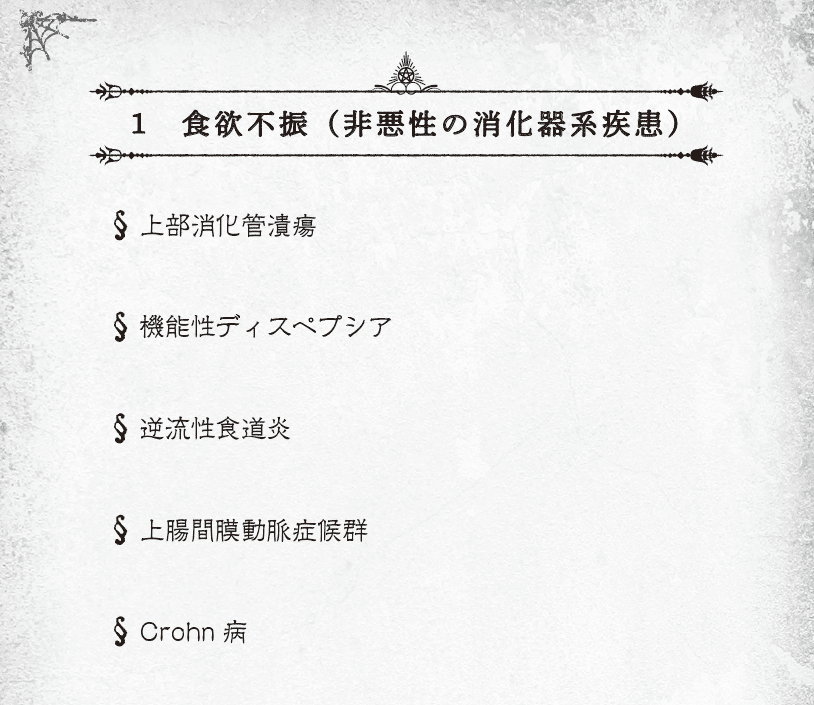

上記のリストを例にとって解説します。

【1 食欲不振(非悪性の消化器系疾患)】

目次にも載っているこの部分を「項目」と呼びます。

・上部消化管潰瘍

・機能性ディスペプシア

・逆流性食道炎

・上腸間膜動脈症候群

・Crohn病

この部分を「リスト」と呼びます。

リストの個数は基本的に5つですが

項目によっては1~9つの間の個数となります。

■項目とリストとは何か

「項目」は先ほども述べたように616個あります。

その内訳は以下のようになっております。

章の解説も併記します。

第1章 症候(332個)

この章には症状や症候などの項目が並びます。

それらの原因や要因について、その候補をリストしています。

第2章 病名(104個)

この章には病名・病態名が並びます。

それらと何らかの点で似る疾患について、その候補をリストしています。

第3章 検査異常(93個)

この章には検査の異常所見が並びます。

それらの原因や要因について、その候補をリストしています。

第4章 薬剤性(87個)

この章には薬剤に関する項目が並びます。

ある薬剤の副作用やある症候の原因薬剤について、

その候補をリストしています。

つづいて、「リスト」についての解説ですが

5つのリストの順番は

大事なもの順でも頻度順でもありません。

・1~3つ目は臨床医基準で「まぁそうだよね」となるもの

・4つ目は忘れちゃいけないもの、「お、そうだよね」となるもの

・5つ目はその項目を印象的に捉えてもらうためのもの、ある意味「エンターテイメント/遊び」といえるもの

上記のように並んでいます。

これまでの鑑別リストといえば

みんなが納得感を得られるように網羅的、かつ無難にまとめられていたと思います。

しかしその鑑別は、

目の前の患者とかけ離れたものも多く

実臨床での適用において無駄な労力がかかってはいませんか?

Kunimatsu's Listsは、

多くの情報、経験の中から

國松先生が思考し、馴染ませ、取捨選択し、並び替えていた無意識下のリストを言語化したものです。

「同じような主症候の患者であっても、それぞれで想起すべき鑑別は異なる」ことを見事に書き表しました。

それを可能にしたのは、國松先生が抽象理解の塊だからでしょう。

■医学生や初期研修医にも読んでほしい

Kunimatsu's Listsは玄人向き。

そのような印象を抱いている若手医師の先生方も多いと思います。

そこで、医学生や初期研修ならではのKunimatsu's Listsとの付き合い方をお伝えします。

まず以下のリストをご覧ください。

・第1章 症候の項目:1~56番

・第2章 病名

・第4章 薬剤性

第1章の1~56番はcommonな症候となっています。

自分が受け持つ患者が呈する症候・病名の項目を眺めたり、

何か起きたときに薬剤性の項目を調べたりすることで

きっと役に立つ情報が得られるはずです。

また、Kunimatsu's Listsの項目は

臨床医が臨床で問題にするテーマでもあります。

1個1個が勉強会のテーマとして成立します。

自分たちなりの

「まぁそうだよね」「お、そうだよね」「エンターテイメント/遊び」を議論してみてください。

おそらく、國松先生に質問したくなるリストもあるかと思います。

もちろんそのような質問は大歓迎です。

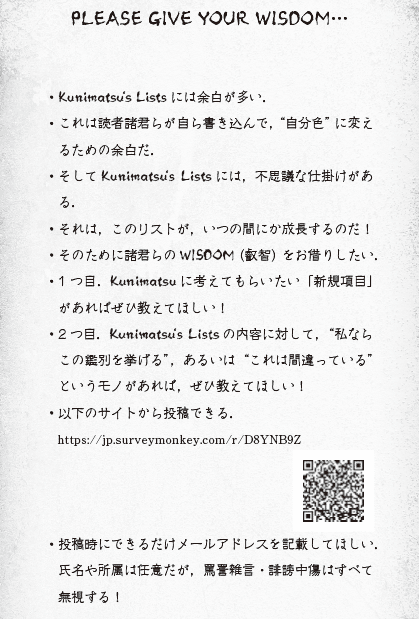

以下の文章がKunimatsu's Listsの冒頭に掲載されています。

■板金 広 先生からの質問 ①

板金先生(以下、敬称略):

一次性といえば「緊張型頭痛」「片頭痛」の2つですよね。

「群発頭痛」も稀にありますよね。

とくに「緊張性頭痛+片頭痛」に感心しました。日常臨床では両者が混じってのプレゼンも多いですからね。國松先生の臨床能力の高さを感じます。

前庭性片頭痛や腹部片頭痛もぜひ知っておきたい「非典型の片頭痛」だと思います。

このリストはエンタメなしの非常によくできたリストですね。

これだけで十分勉強になりました。

ただ、どうして「非典型の片頭痛」を3つ目にしたのですか?

國松:

板金先生の頭痛診療のレベル高いからこその質問ですね。

たしかに、非典型の片頭痛はもっと下の順番でもよかったのかもしれません。

ただ、TACs(三叉神経・自律神経性頭痛)を知らない臨床医も多いと感じています。

このリストをつくったときの考えとして、臨床医にとって片頭痛の診断がきちんとされていない、症例が多いわりにレベルアップが足りていないというのがあって、片頭痛をたくさん盛り込みたかったのです。多くのTACsが片頭痛にされていたり、めちゃくちゃですからね。

板金:

なるほど。

■板金 広 先生からの質問 ②

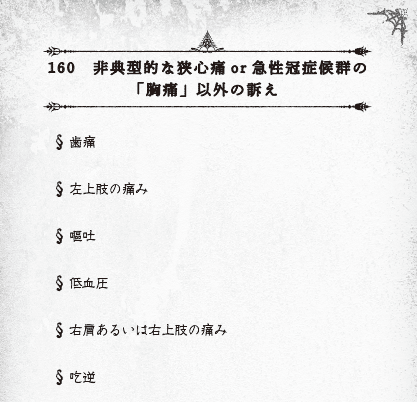

板金:

この論文(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26547467/)によると、狭心症、ACSの患者には胸痛の放散、低血圧、発汗、嘔気、心筋梗塞の既往などがあると書かれていますね。

Kunimatsu's Listsにある「歯痛」、これなかなかいいですよね。マニアックですが、私も経験したことがあります。歯科医に何度も行っていた患者で、左主幹部病変でした。これを最初にもってくるのはとても面白いですね。

左上肢のみが痛む狭心症はありそうですが、私は経験ないですね。

狭心症では経験ないですが、「嘔吐」は下壁の急性心筋梗塞で多いですよね。

また、左主幹部病変など、広い領域が虚血になるときは「低血圧」のプレゼンですよね。右室梗塞も低血圧になります。

「右肩あるいは右上肢の痛み」については論文上の尤度比は高いのですが、私は経験ありません。

さて、「吃逆」……これはエンタメですか。ほんとうにあるのですか?

國松:

これは自分の経験ではなく、かつての指導医の口伝です。吃逆で来ることもあるから気をつけろ、と。

リストを作るときにざっと文献を調べましたが、吃逆が単独の主症状は3例くらいありました。ただ、この場合はMI(心筋梗塞)なので、少々不正確だったかもしれませんが。

板金:

吃逆で開業医に来ても心電図はとらないけど、ERに来たらとるかもしれないな。

國松:

なぜ吃逆で病院に来たか、疑問に思ったほうがいいですよね。吃逆ごときと言わず。

板金:

何気ないリストでもしっかり根拠があるのですね。國松先生の丁寧さが出ています。吟味しながらリストを作ったのだと感心します。

■板金 広 先生からの質問 ③

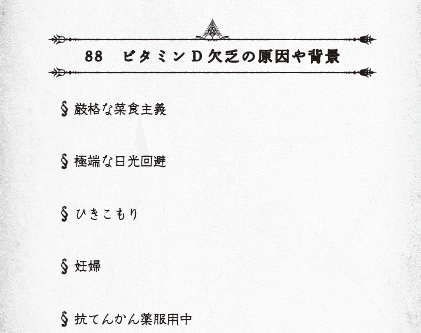

板金:

これは一般的な考えとはだいぶ違いますね。

UpToDateには、ビタミンDの摂取不足や吸収障害、胃バイパス手術、腸が短い、膵臓の機能が悪い、皮膚での合成障害、肝硬変・腎不全、抗けいれん薬、先天的な異常などが列挙されていました。たしかにこれでは、一般のシチュエーションでは使いにくい。

そこで私もリストをつくってみました。①肥満(脂肪にビタミンDが分布してしまう)、②高齢者(栄養障害や皮膚での合成障害があり、しかも家から出ない)、③薬剤(フェノバルビタール、フェニトインはビタミンDを非活性化する)、④アルコール中毒、⑤日本人(8割で不足、4割で欠乏)

Kunimatsu's Listsでは、

・「厳格な菜食主義」

いろんな栄養素が不足しがちになりますよね

・「極端な日光回避」

高齢者ではそうですよね

・「抗てんかん薬」

これも普通ですよね。

・「妊婦」

妊婦はビタミンD不足になりがちなので積極的にサプリなどを摂取するようにとの記載を見つけました。勉強になりました。

ここまではわかるのですが、

・「ひきこもり」

……これはエンタメですか? 栄養不足や日光回避にはすでに言及していますし……なにか意図があるのですか?

國松:

まず、適々斎塾のビタミンD欠乏に対する意識がとても高いです。一般的にここまで造詣が深い集団はいないと思います。板金先生のリストは洗練されていて素晴らしい。

Kunimatsu's Listsには、わかりにくいものを病歴聴取で拾おうというコンセプトもあります。ひきこもりもひとつの症状・表現型だと思っているので、そこへの意識も忘れないでほしという意図があります。

食歴や行動歴などは、患者自身は普通だと思っています。診療をつづけていて、何年もたってからベジタリアンであることや変な生活習慣があることに気づくこともあります。ひきこもりもそのひとつです。妊婦もそうです。

抗てんかん薬も板金先生は普通と仰いましたが、あまりに長年飲んでいていると患者も薬歴を申告しない場合があります。医者のほうも、こんな長く飲んで何もないなら大丈夫でしょうと意識が行きにくい。このリストには、わかりにくいところから引き出してもらおうという意図を込めています。完全に臨床の目線で、正しさのリストとは多少異なります。

板金:

項目の「ビタミンD欠乏」の前に(見落としやすい)が入るということですね。

國松:

まさにそのとおりです。

後から「知らなかった!」と驚いてしまう病歴というのがありますよね。

板金:

普通すぎて見落としてしまうことですね。あるあるです。

(第1回 おわり)

第2回はこちら

書籍情報

『Kunimatsu's Lists ~國松の鑑別リスト~』

國松淳和・著

http://www.chugaiigaku.jp/item/detail.php?id=3147

電子書籍

https://www.m2plus.com/content/1808

(記事作成:中外医学社企画部・D)