キムタクの「ちょ、待てよ」とキョンの「やれやれ」~Y2Kカルチャーとジェンダーについて~

ロングバケーション(1996)初めて観てるんだけど、キムタクの「ちょ、待てよ」って、ひょっとするとキョンの「やれやれ」(涼宮ハルヒの憂鬱,2003)と構造的にほとんど同じなのかも。どちらも感情の強い、ワガママでぶっとんだ女性の振舞いに対して受身として発生する男性のセリフ。そう思うとキムタクって「弱い男」の起源なのかも。

「弱い男」に対して、90年代の女子高生ブームと援助交際の流行(1996流行語大賞)が顕在化していくわけだけれども、これって女性のエンパワーメントと社会進出が生み出したある種の歪みなんだと思う。 ちなみにロングバケーションのたった4年後には「池袋ウエストゲートパーク」(2000)の時代になるんだけれど、これは不良の男の子たちによる群像劇であって、女性キャラは基本的に男性に庇護される弱いものとして描かれてる。あるいは音楽に目を向けると、ミッシェルガンエレファントやブランキージェットシティが全盛(日本人初のフジロックトリ)で、1996年のヒットチャート(ミスターチルドレン、グローブ、スピッツ、そして久保田利伸によるロンバケのテーマ”LA LA LA LOVE SONG”もチャートインしている)に比してかなり時代が「硬派でマッチョ」的文化に移った感がある。当時を代表する音楽メディア”ロックインジャパン”誌はヴィジュアル系ロックバンドを一切とりあげなかったが、これも理由はヴィジュアル系が「軟派」だからであったし、ミッシェルやブランキーのライブには「硬派な不良男性」が多いことがファンの中でよしとされる空気があった(今考えるとその感覚に驚くが)。「池袋ウエストゲートパーク」はこのような時代背景の下で制作されているドラマであって、Y2Kというのはある種の「男性性の反動」の時代であったとも捉えることができるかもしれない。 それにしても今では「硬派」「軟派」とは全くの死語のように思えるが、Y2Kとは「硬派」が生きられた最後の時代だったのかも。

ではそのほぼ絶滅した「硬派」って何?という問題になってくるわけだが、先回りして言ってしまえば、これは60年代的な精神の生き残りのことを言っているのではないだろうか。つまり「企業に入って社会の歯車となりヘラヘラと上司や取引に媚びへつらって世渡りする汚い大人たち」というイメージに対して、「いつまでも純粋な心を持ち、反抗し続ける不良少年(60年代までならば学生運動に参加していたような)」というイメージが原型になっているのでは?と思うのだ。例えば新井英樹の「宮本から君へ」(1990)は、これらの精神が高度経済成長とともに社会でうまく生きられなくなってしまっていることが身も蓋もなく描写された作品だが、今読むとどうして主人公がこんなに怒っているのかすら分からないシーンも多い。つまり私たちはこの硬派の感覚を、いつの間にか理解できないレベルにまですっかり忘れてしまっているのだ。

※1:そもそもこの「硬派」「軟派」は「男性」を目的語とする形容動詞であることが前提としてあり、「女性」が抜け落ちているので(硬派な女性、とは言わない)死語になったのも当然と言っちゃ当然

※2:ひょっとして「童貞」という言葉が表面化すると同時に「硬派」という言葉は消えたのかも…?GOING STEADY「童貞ソーヤング」そしてみうらじゅんと伊集院光の共著「D.T.」が2002年だから、これを童貞元年としてもよいかも。そして「硬派なロックバンド」の代表格とされたブランキージェットシティとミッシェルガンエレファントの解散が2000年及び2003年なので、やはりこれはスイッチするように普及したものと考えられないか?

※3:ちなみにキムタクやキョン以前の「弱い男」像として、ほとんど時代は変わらないけれども「碇シンジ」(新世紀エヴァンゲリオ(ヲ)ン/1995-2021)がいる。碇シンジはお決まりのセリフとして「逃げちゃダメだ」と呟くが、キムタクやキョンは「逃げてもムダだ」と達観している。碇シンジには「怖いけれども戦わなければならない、なぜなら自分は男なので」というマッチョイズムが僅かに残されているが、キムタクとキョンには「抵抗してもしなくても、どうせセカイに流されていくだけだ」という深い諦念(≒去勢だろうか?)がある。ただ、それでもキムタクもキョンも最後に「決断」して、自らもパートナーを選び取ったことだけは確認しておきたい(碇シンジが「決断」するのは2021年のエヴァンゲリヲン完結を待たねばならない)。

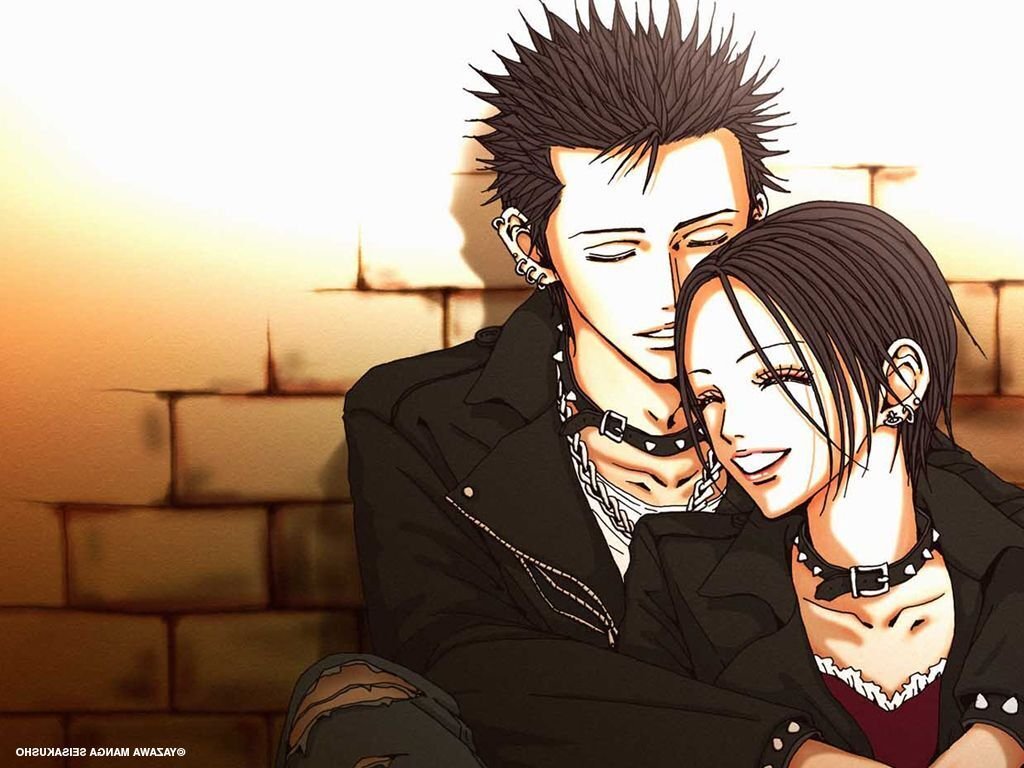

一方、女性側はどうだったのだろう?現在Z世代によってY2Kのミームとして神格化されている「NANA」(矢沢あい/2000-2009)の中にはナナが親友のハチに「あんたが誰とどんな人生を歩こうと、あんたが幸せであればそれでいい」と言うセリフがある。これは象徴的なセリフだと思うのだけれども、「NANA」は、ずっと登場人物が互いに惹かれ合いつつも、自分の「寂しさ」をエゴとして考え、他人の独立を尊重する物語だ。つまり精神分析的には、女性(母性)が、自分と他者(セカイ)の繋がっているへその緒を「切り離す(=去勢する)」ことと向かい合う物語であると言える。「切り離す」ことは「繋がっている」母性原理に対して分かりやすくファルス(=男根という槍)を持って繋がりを断ち切ろうとする父性原理である。つまり「NANA」という作品は、女性が「まるで(硬派な)男性のように生きていく」物語である。考えても見れば、大崎ナナの男性的でトゲトゲしたファッションスタイル、そしてその少々「粗暴」とすら言える性格は、女性が男装しながらも、社会に自然に溶け込むための最もふさわしい姿と言える。恐らく大崎ナナは、作者矢沢あいの男性的な部分を具現化したキャラクターであり、そして、残された女性的な人格が一ノ瀬奈々(=ハチ)として描かれている。「NANA」と言う作品が社会現象にまでなり、ヴィヴィアン・ウェストウッドのアクセサリーをつけた大崎ナナが町中に現れたのは、この作品が、新しく社会に出てきた女性たちが男性的に生きるための糸口となった象徴的な作品だからだと考えられる。ちなみに、このような時代を象徴した伝説的な少女漫画家としては、一回り上の世代に岡崎京子がいるが、彼女がカリスマとして今なお語り継がれているのも男性目線で作られた女性像ではなく、本音を平気でしゃべる女性自身から見てリアルな(ように見える)女性像を描いたからだろう。

※NANAの原型として椎名林檎(1998年メジャーデビュー)のような、女性ボーカルが男性メンバーを従えるような形のロックアーティストが90年代末期にはすでに登場していたことは念頭に入れておいてもよいだろう。

蛇足。このような(社会的)男性を目指した女性たちはその後どうなったのだろう。実際のところここから先はフィクションではなく、現実での女性の社会進出が始まってしまったのだと思う。つまり矢沢あいが休載に至った2009年頃には地下アイドルブームが始まり、「誰もが」アイドルという名義のある種の特別枠として、今まで女性に門戸の開かれていなかった(女性側としてもその世間体の悪さから見向きもしなかった)男性だけのコミュニティに、実際に進出するようになってくるのだ。例えば「麻雀アイドル」「ガンプラ大好きアイドル」、あるいは「美人すぎる地方議員」や「可愛すぎるリケジョ」は、男性コミュニティの中に作られた「行政特区」のような特別枠なのだ。だがここでもまだ本当の女性の社会進出とは言えないだろう。なぜなら、この男性コミュニティへの進出はルッキズムとバーターになっているからだ。つまり(あくまでフェミニズム的文脈から言えば)男性の持つ既得権益に進出するための代償として、そのコミュニティの「顔役」や「象徴」、すなわちその名の通り「アイドル」を買って出る必要がある。ここですぐ付け加えておきたいのだけれども、勘違いしてはいけないのは、決してそのルッキズムが「男性の目を喜ばせるため」というような素朴で単純な原理に基づいているわけではなく、もっと複雑な権力構造によって構成されており、それゆえに安易に否定することが難しいということだ。

ひょっとするとこれを読んでいる人は、「この人は何を話しているのだろう?女性の社会進出とはそういうものではないのではないか?」と考えるかもしれない。実際のところ多くのフェミニストたちは女性の社会選出を、男性社会側に正々堂々と申し立てをし、アファーマティブ・アクション的に女性の権利を保障させ、既得権益を手放すように詰問することであると考えているように見える。だが私はそう考えない。なぜって正論で不法占拠を追い出せるのならば警察はいらないだろうし、それは男性という権威に対してまた別の権威が詰め寄っているだけで、結局はフェミニスト自身が批判してきた男性権威と同じ思考回路に過ぎないからだ。私はもっとマキャベリストだし、社会は理想ではなく現実的に動いていると考えている。

おそらくは、このルッキズム戦略が2020年代以降の「問題として大きく浮上した」ルッキズムの起源となっている。すなわちルッキズム戦略(=アイドル戦略)は、本来女性に対して閉じられていたコミュニティへの参画と、そのことによる精神的/物質的豊かさの獲得を目的としていたはずだったが、いつの間にかそれ自体が目的となり、単なる換金手段に堕してしまったのだ。だからひょっとすると、Y2Kと「NANA」の再燃は、もう一度そこからやり直さないとダメだという決意のようにも見える。「NANA」のように女性としての自分と男性としてのもう一人の自分の中で揺れながら、新しい生き方を求めて苦悩する、そしてその答えはどうやらまだ出ていないようだ。(「NANA」まだ2025年現在未完の作品である。)