子ども時代に出合う本 #08 0歳児と絵本

0歳児と絵本

前回(07→こちら)で、赤ちゃんのことばの発達について触れたあとで、2001年に始まったブックスタート運動のことを書きました。

赤ちゃん絵本も、私が子育てをしていた30年以上前と比較すると格段に増えて、多種多様なものが出てきました。

自分の子育てを振り返る前に、まずは現在0歳9か月の孫と絵本について少し書いてみたいと思います。

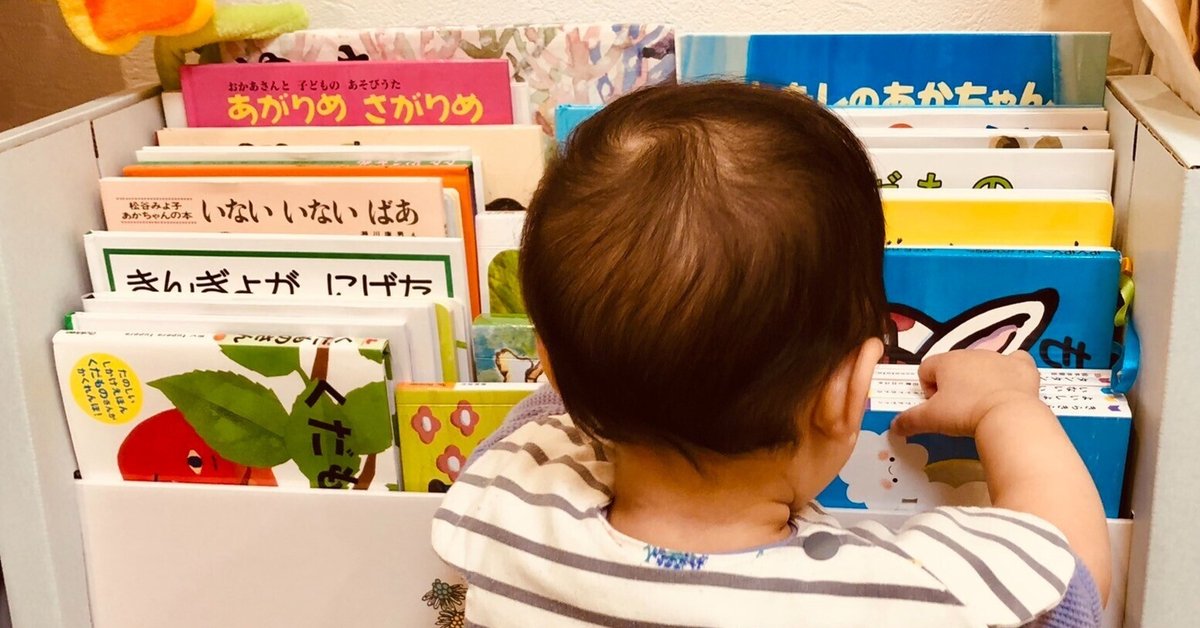

トップに貼った画像は、3月下旬、長女一家の家を訪れた時の写真です。孫が自分で絵本架から気になる絵本を取り出そうとしているところです。

この絵本架には、私が出産前に送った教文館ナルニア国の「はじめての絵本10冊セット」や、私がセレクトした0.1.2絵本のほかに、こどもちゃれんじBabyで配布される絵本、そして英語の赤ちゃん絵本などが置かれています。

*ナルニア国の絵本セット、0歳~2歳くらいの赤ちゃん向けの絵本のセレクトです。子どもたちが何度も何度も繰り返し「読んで」って思ってくるロングセラー絵本の組み合わせになっているのでお勧めです*

Door To Doorで1時間弱のところに住んでいる長女一家、普段の生活をつぶさに見ているわけではないので、私が孫に会いに行った時の反応だけを今回は記しておきます。

長女たちは夫婦ふたりで協力して子育てをしようと考えていて、実家への里帰り出産ではなく妊娠中の経過を把握してくれている生活エリアに近い産院で産む選択をしました。

ただし、産院から退院してきたあとの1週間を私は長女宅に泊まり込んでお手伝いをしました。

なんといっても初めての出産で心身ともに疲労している長女には、夜中にしっかり睡眠をとって母体の回復に努めてもらいたくて、夜は私が新生児を預かり朝まで一緒に寝ていました。(夜中の授乳は、搾乳したものを温めて哺乳瓶で授乳)

そんな日々の中で、孫を寝かしつけながら耳元で絵本を読んで聞かせていましたが、それはどちらかというと私自身が落ち着く作用があったように思います。

まずはわらべうたを

そのかわりに、たくさんわらべうたを歌ってあげました。

赤ちゃんに絵本が絶対に必要というわけでないのです。絵本を読むことで、赤ちゃんに話しかけるという契機をつくることができる、つまり絵本を介在させてコミュニケーションが始まるという部分が大切なのです。

したがって興味を示さない月齢では、無理に絵本でなくてもよいと私は思っています。

ただ、意味がわからなくても赤ちゃんの脳はことばのリズム、抑揚やイントネーションをどんどん吸収しています。ことばのリズムを耳で聞き、それに合わせて身体を揺すってもらったり、さわってもらえるとわらべうたは、絵本に親しむ前の子どもたちにはとても有効です。

そして何よりも、お父さんやお母さん、あるいはおばあちゃんなど、自分を世話してくれる人との触れ合いの心地よさを、わらべうたを通して体感できるからです。

そうやってお膝の上で遊ぶことが習慣になっていくと、今度は絵本をお膝の上で開いて読んでもらうということに繋がっていきます。

*現在 保育士、訪問保育士の友人たちと一緒に毎月一回、第二土曜日の10時~10時半 オンラインでわらべうた講座「おひざのうえでわらべうた」を開催しています*

月齢に応じて無理なく

首がすわって、お座りができるようになったころ、実家に泊りがけで遊びに来ていたことがありました。

赤ちゃん絵本をたくさん読んであげよう、と張り切ったのですが、当然ですが自分から興味を示さないうちは途中でほかのものに意識が行ってしまったり、絵本を閉じようとしたりしました。

これくらいの時は、書架から絵本を引っ張り出すのは面白いけれど、そしてカラフルな絵に一瞬は惹かれはするけれど、興味は長続きしないという印象でした。

お母さんが書架からつぎつぎと絵本を取り出して読んであげているのを、じっとおすわりしたままで聴いている赤ちゃんを図書館で見かけたことがあります。個人差もとても大きいのでしょう。

0歳児の絵本は、まだまだ玩具としての比重が高いもの。無理して最後まで読み通さなきゃっていう感じではなく、コミュニケーションのツールくらいに思っておいた方がいいんじゃないかなって感じています。

月齢があがって、はいはいをしたり、つかまり立ちが出来るようになったころ、遊びに行って絵本を読んであげました。絵本の中の絵を指で指し示すようになっていて、反応が違っていました。

長女夫婦は、ルーティンとして入浴後の寝かしつけタイムに絵本を読んであげるようにしているそうです。そういう積み重ねが、絵本に対する意識を育てているのかもしれません。

先日、行った時にも何冊か読んでみましたが、興味を惹かれるものと、あまり興味を惹かないのか、さっと手で閉じてしまうものがありました。

まだ読むというよりは、発見する遊びを楽しんでいる感じです

この絵本はこどもちゃれんじBabyの教材のひとつです

それから、お気に入りの絵本では絵本の絵を指示して、「あーあー」と声をあげておしゃべりをするようになっていました。

なので、絵本の文章をそのまま読むというよりも、赤ちゃんがあげる声を拾って、そこから孫とのコミュニケーションを楽しみました。

自分に関心をもってくれる、そしてしぐさや発語に反応して、語りかけてくれる。そういうやりとりが0歳の時には大事なんだと思います。

我が子の時を思い出しながら

ちょうど3月28日で、私は母親になって35周年を迎えます。つまり第一子の長男が35歳になるのです。その第一子の子育て記録を見返していて、当時はどんな絵本を読んでいたかなと遡ってみました。

その当時は「赤ちゃん絵本」はとても少なかったのです。

この画像は07のトップ画像と同じですが、手前の2冊はその頃ヘビロテだった絵本です。

右側は・・・

『1,2,3』タナ・ホーバン グランまま社 1985

アメリカでファーストブックとして長く親しまれている写真絵本で、ボードブックと呼ばれる全ページ厚紙製です。

数字の1~10に合わせて、赤ちゃんの身近にあるものが映し出されていました。

『あか、あお、きいろ』という色を知るファーストブックもありました。こちらは今見当たらず・・・

この2冊、長男が0歳の時に何度も読んであげていた絵本です。

赤ちゃんの身の回りにあるものが写っているので、同じものをみつけて喜ぶという反応もしていたのです。

そして1973年刊の「あかちゃんと遊ぶ絵本」4冊セットのひとつ

『あらあらびっくり』角田巌、角田昭子/作 文化出版局 1973

現在手元には4冊組の中の1冊『あらあらびっくり』しかないのですが、どれもお気に入りでした。

こちらは、各ページの下半分が折り返されていて、そこをめくると表情が変わったり、絵が変わったりというしかけがありました。

当時、海外で子育てをしていたので、赤ちゃん向けの絵本は限られた数しか手元になかったのですが、0歳~1歳児の時は同じ絵本を繰り返し親しんでいました。

1歳半を過ぎてことばがどんどん出てくるようななってから、少しずつ私が集めていた物語絵本も読むようになっていくのですが、0歳~1歳の時には絵本よりもりわらべうたや、ナーサリーライムで遊ぶということが中心でした。

大切にしていたのはリアルな体験と、その時の感覚をことばに出して声をかける、目に見えるものを指さしするようになると、とにかくそのものについて赤ちゃんにわかるように声をかけるということでした。

赤ちゃんが身近な人が発するリズミカルで血の通ったことばに親しむ、というのを大切にしていました。

03(→こちら)でも、少し触れた「3歳までに1万冊の絵本を読まなきゃ」っていうのが、先日もtwitter上で流れていました。

3歳までということは、365×3で1095日 1万冊を1095日で達成しようとすると、約9冊は毎日読まなきゃ~っていう計算になるのですが・・・

0歳児はじっと聞いていられないのです。

冊数ではないし、積算すればいいってものではない。同じ絵本を繰り返しだっていいし、0歳だったらリアルな体験を大事にして、親子でわらべうたや手あそび歌で一緒に遊んでほしいな、と思います。

ここから先は、もう少し大きくなった子どもと絵本について綴っていくことにします。

(続く)