交換型の神秘

0.はじめに

こちらの記事は『アンビグラムAdvent Calendar 2024』に寄稿したものです。他の方の記事も是非読んでみて〜

どうも、交換型制作向上委員会副会長(非公認公認いただきました)のちくわああです。

今回の記事はこちらを踏襲したようなものになっているので、まずはこちらの記事をどうぞ↓

(p.s.無限さんが書きすぎてるせいでこの記事で新たに言及できることはほぼないです。うらめしや)

今回は交換型の基本を踏まえた上で、交換型の作り方や密度差交換、それから自分がよく描いている交換式旋回型について書いていきます。

1.交換型について

これはもう先程紹介した記事で解説がされているのでサクッと説明しちゃいます。

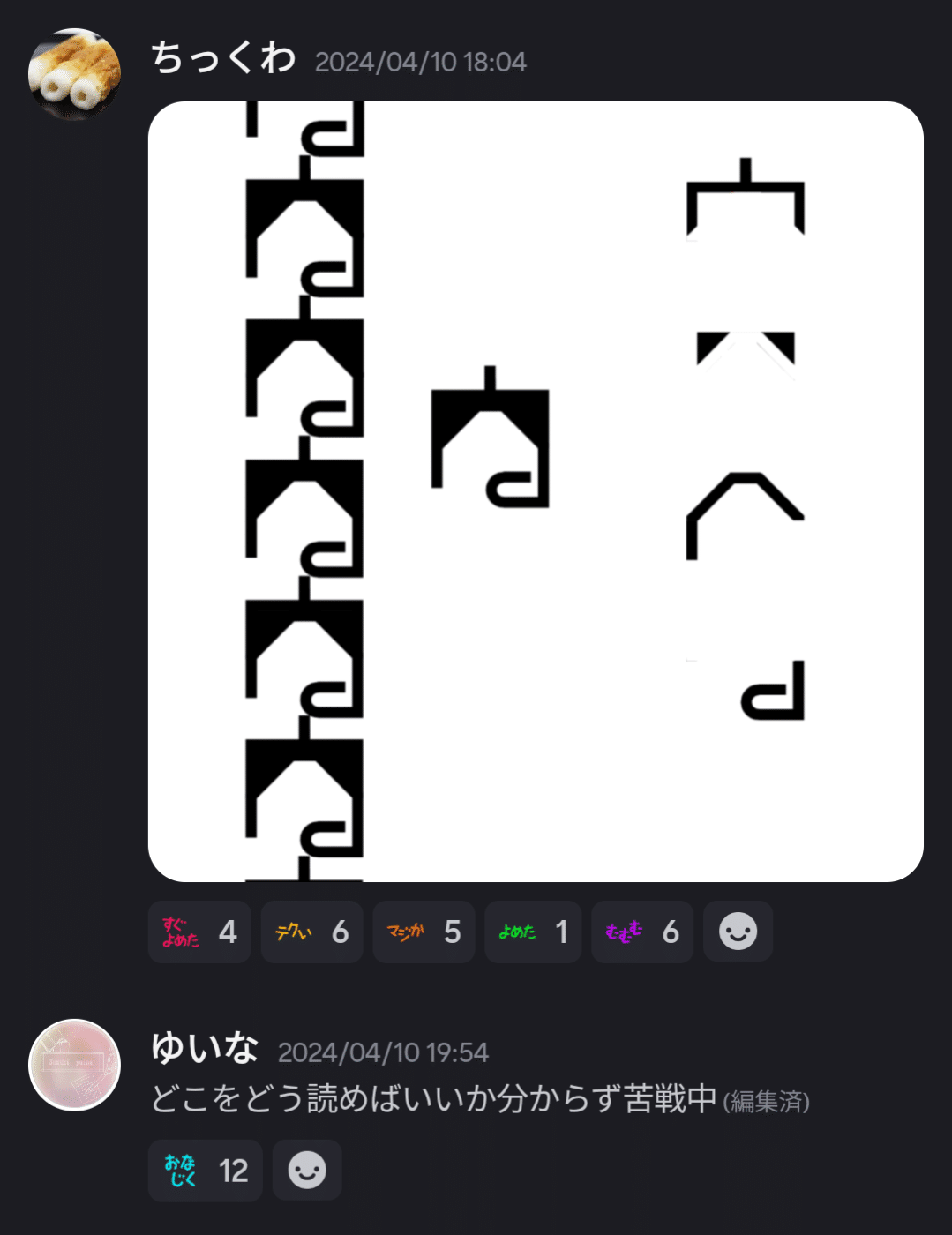

交換型とは、正式には敷詰振動共存型といい、ある文字Aの敷き詰めの形と別のある文字Bの敷き詰めの形が同一になるような文字の組を指す型です。言葉だけじゃ難しいので、実際に例を見てみましょうか。

こ〜んな感じで、区切り方を変えると別の字になるってやつですね。

それでは、交換型の説明も程々に、ここからは自分が交換型を作る時に意識していることや、交換型を作る時のポイントを紹介します。

2.交換型を作る時のポイント

①共通する部分を持つ文字を探すこと

まず、単語選びに大切なのは、共通する部分を持つ文字を探すことです(例えば「成功」や「運動」など)なんですが、共通項がない単語でも割と作れちゃうことがよくあります。まぁ、より作りやすく、取っ掛りが得られるという点では重要ですね。

こんな感じで、形が似ている部分がある文字同士は

交換型を作りやすいです。

②とにかく対応!!!

そして、単語を決めたあとですべきことは、とにかく目に付いた部分を対応させてみることです。交換型は、敷き詰める段階で色々なパターンを作れるので、複数の対応ができる幅の広い型だと個人的に思っています。なので、構想段階では線画が余っていたり位置関係がおかしかったりしてもある程度は許容範囲です。

③文字のバランスを整えよう

最後に、敷き詰める段階では、文字バランスを整えることが重要です。

これは②での話と繋がっていて、例えばあまりに文字のパーツが離れすぎていたり、無駄な画が多かったりすると、それらが文字の可読性を妨げてしまいます。これがかなり厄介になるので、そうならないように敷き詰めを工夫することがかなり大切になってきます。

この時、あまりにも無駄な画の過不足が目につくようだったら、敷詰回転型などに移行すると綺麗に対応させられることがあります。

「容」のパーツが離れすぎているのが原因ぼい

敷詰回転型に関しては以下の記事を読むとより詳しく知ることが出来ます。↓

一つ注意しておきたいのが、交換型において線の重なってる部分(交差している部分)をどう解釈するかです。(下部の画像参照)

重なっている部分を展開する時、どこまでなら許されるのかという話ですね。

これに関しては明確な基準などは無い(もちろん、重なりはない方が良い)ですが、個人的な認識では

「線での交差は良いが、面での交差はあまり良くない」という認識です。ここら辺は人によって基準がそれぞれですので、自分の好きなように作ればいいと思います〜

ということで、交換型を作る時のポイントはこんな感じです。ここからは、交換型について掘り下げていきたいと思います。

3.密度差交換について

ここからは、無限さんが生み出した「密度差交換」について紹介します。

「神戸」

— 無限 (@infi_nazotoki) March 17, 2024

交換型#アンビグラム

ア局毎週お題から pic.twitter.com/7TagmJg6YZ

こちらは無限さん作の「神戸」です。文字で見ると、「神」と「戸」では明らかな密度の違いがあることが分かりますが、この作品では神の申の部分を塗り潰し礻にくっつけることで尸の部分を作っています。このように、ある部分を塗りつぶしたり、大胆な省略をかけたりなどして、ある文字同士の密度差を無視して交換を行うことを密度差交換と呼びます。

密度差交換は、今まで「大体同じ密度の文字同士でしか交換型を作れない」と思われていた交換型の欠点を覆しています。これにより、圧倒的な密度の差がある文字でも、上手く対応させることができれば交換が可能になりました。

現に、これが出されたあと「一/鬱」の交換型を作るという動きが生まれたりしました(!?!?)

「一/鬱」

— 無限 (@infi_nazotoki) March 23, 2024

交換型#アンビグラム pic.twitter.com/bIQyOD4sFm

#アンビグラム

— てねしん (@teneshin10429) March 23, 2024

一/鬱

力技 pic.twitter.com/g0ZlBYtkM2

どちらも斬新な手法で驚きました。

さて、明確に「密度差交換」と名付けられたのは先程の「神戸」の作品なんですが、もう一つ紹介したい作品があり、それがこちらです。

図体 (敷詰90°回転共存複合型)#アンビグラム #ア局しりとり pic.twitter.com/x6jMXLcSfP

— douse (@sinking_dog) February 16, 2024

こちらは、douseさん作の「図体」です。

この作品は、先程紹介した「神戸」よりも前に制作されたもので、当時の「ア局しりとり」で初めて公開されました。

で、この作品なんですが、「体」の縦棒と横棒を半分に分けることで、本来足りない「図」の二本の線を補っていて、過不足ない完璧な対応を実現させています。

この作品のような、1本の線や画を分割して交換する作例のものを、そのまま作品名を取って「図体型」とも呼ばれます。

この「図体」という作品も、密度差交換であると言えます。塗りつぶされた画を分けることで「図」「体」の密度差を乗り越えた交換を行っていますね。

このように、密度差交換は発想次第で大幅な密度の差を乗り越えた交換型を作ることが出来ます。

無限さんが密度差交換について書いた記事も載せておくので、ぜひ読んでみてください↓

4.交換式旋回型について

次に紹介するのは、何かしらの操作を加えた上で交換を行う、いわゆる「交換式旋回型」について話したいと思います。交換型は「敷詰振動共存」ですが、この振動が鏡像だったりn°回転だったりになるのが交換式旋回型となります。

例えば、先程の「図体」は、敷き詰めたものを90°左に回転させてから交換を行っています。なので、敷詰90°回転共存型となります。

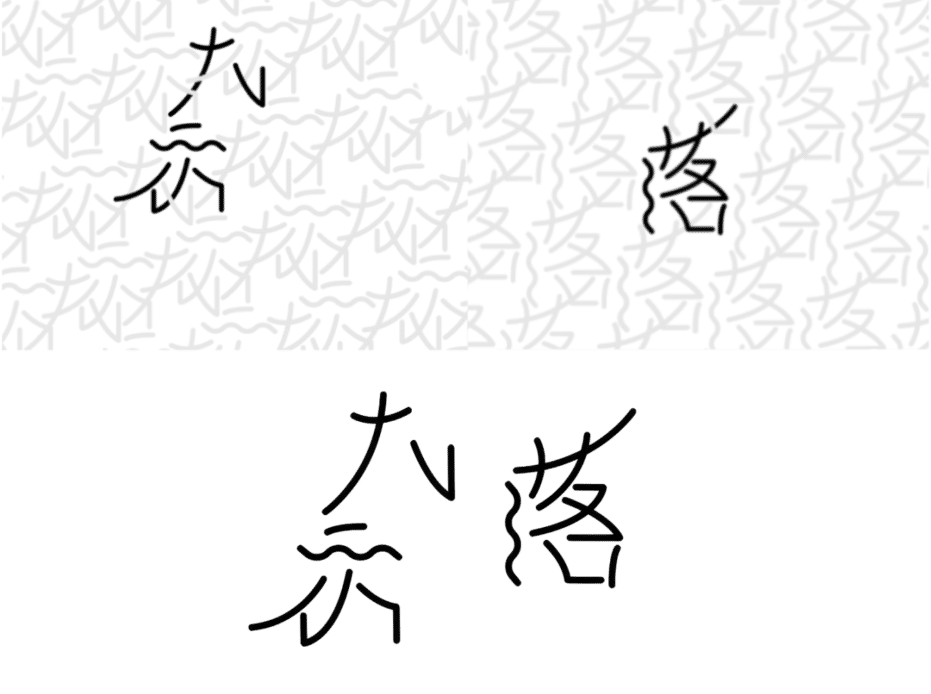

交換式旋回型を作るコツも、変わらず共通する部分を見つけることです。と言っても、回転させたり、反転させる工程を挟むので、通常の交換型よりは見つけづらいかも。この記事のヘッダー(?)になっている「道標」は、目と罒の部分から着想を得ました。

正直この図示いらないと思うんですが、あった方が映えるので載せときます。こんな感じで、別にぴったり合わなくてもいいので、パッと見で「ここ似てるな〜」という部分を見つけて、あとはその周りが上手く合うように対応させれば、案外すぐに作れます。

交換式旋回型の作例は、自分が知ってる範囲では多くないので、まだ開拓されてない単語がたくさんありますし、なんなら「これ作りたい!」って思った単語が作れることもあります。また、交換式旋回型も通常の交換型と同様に、線画の余りがあった時に敷詰〜〜型に遷移しやすいので、何らかの形で作品ができ上がることが多いです(もちろんボツも沢山出てきますが)

みんなも交換式旋回型にチャレンジしてみてください。

ということで、交換型についての解説・紹介を終わります。あまり丁寧な説明ができたとは思えませんが、自分もアンビグラム素人なので大目に見てください。最後に、こちらをどうぞ。

みんなもたくさん交換型作ってみてね!ばいば〜い!