西洋近代と日本語人 第3期 その6

1.はじめに

272. 主題は、前回に引き続き、観念説の成り立ちと個人主義の起源です。前回と前々回は、観念説を発達心理学の知見と突き合わせて検討しました。

273. 観念説の成り立ちの分析は、すこし入り組んだ構成になってしまいました。最初に、観念説が常識的な心のとらえ方からずれている点を一つ指摘しました(3の4:145)。次いで第二に、とはいえ、観念説は4、5歳で獲得される心の理論にうまく合致する心の記述を与えていることを確認しました(3の4:169-173)。多少のずれはあるものの、観念説は、定型発達における心の理解をうまくとらえている。しかし、もう少し詳しく見ると、また違ってくる。すなわち第三に、観念説は、ヒトの心の自然な発達過程にそぐわない主張をしている側面がある(3の5:166 & 167)。

274. こんなふうに、否定と肯定を往ったり来たりしてしまいました。ほんとうは、二番目の、観念説は心のあり方をうまくとらえているという話をしておいて、でも一番目や三番目のような逸脱がある、と述べる方がすっきりしたでしょう。新しい論点を補いながら、この順番でこれまでの議論を振り返っておきます。

2.観念説とは何か――標準的な心の理論との合致と逸脱

275. 発達心理学を参照すると、人の意識経験に関する観念説の記述と、幼児が4、5歳の頃に獲得する心の理論は、ほぼ同じ中味をもっていることがわかります。観念説は大筋では、現代科学と整合するやりかたで人の心をとらえています。

276. 人の意識経験を観念説に沿って描写すれば、

「人々は、同じ対象についてまったく違う観念を心の中に抱いていることがあるが、それでもなお、同じ一つの世界のなかでともに生きている」(3の4:171)

というものになるでしょう。

277. 他方、発達心理学によれば、幼児は、4、5歳ころに

「人々は同じ一つの世界のなかで違う〈視点〉をとりながら共存している」(3の4:172)

ことがわかるようになる。この二つはほとんど同じことを述べています。人々は同じ一つの対象について異なる〈視点〉をとっており、それぞれ異なる観念を心に抱いている。

278. 意識経験のこういう把握は、〝心の私秘性〟の理解の核心部をなしています。〝心の私秘性〟とは、自分が直接的に接近できるのは自分の心だけであり、他人の心は言葉や身振りを介して間接的に接近するほかない、ということです。観念説の基本的前提であり、また発達心理学によれば、心のこのようなとらえ方は、言語や文化が異なっても4、5歳ころには獲得されるとされます。

279. しかし、これに加えて、デカルトは「観念は、たんにそれ自身において見られ、他のものと関係させられないならば、本来、偽ではありえない」(「省察三」p.257、2の32:1295)と述べていました。このデカルトの主張は、意識内容に関する人類共通の事実から〝ずれて〟いる(3の4:145)。ものの像としての観念はさておき、言葉の用法の理解のような、行為の遂行にかかわる観念(意識内容)は、真偽ではとらえきれません(3の4:135)。

280. なぜなら、行為に表出された意識内容を、行為の目的やその種の行為を評価する制度などと関係させずに、〝それ自身において見る〟ということは、そもそも成り立たないからです。例えば、バスケットボールの競技者が「今ここでスリーポイントシュートを打とう」と試合中に決断したとき、その意識内容を、行為の目的や競技の規則と関係させずに、たんにそれ自身において見る、ということは意味をなしません。その意識内容は、たんに鉄製の輪に向かってボールを投げるという物理的運動の決断ではないからです。

281. その決断を適切に記述するためには、例えば、「スリーポイントシュート」とは何かということの適切な理解が欠かせない。それには、当然バスケットボールという競技の内容と規則が前提される。だから、他のものと関係させないでその決断を的確にとらえることは不可能なのです。これに対して、四本脚のニワトリの心像は、現実世界のニワトリに言及せずに、それ自体としてとらえることができるように感じられます(3の3:109)。

282. そういうわけで、観念説は、すべての意識内容(観念)について、他のものと関係させずにそれ自身として見ることができると暗に主張した点で、ある種の心的内容は社会制度と無関係にとらえることができない*という意識内容に関する人類共通の事実から逸脱する結果になりました。なお、これは20世紀前半の日常言語学派の言語分析を応用した批判です。(3の4:143)

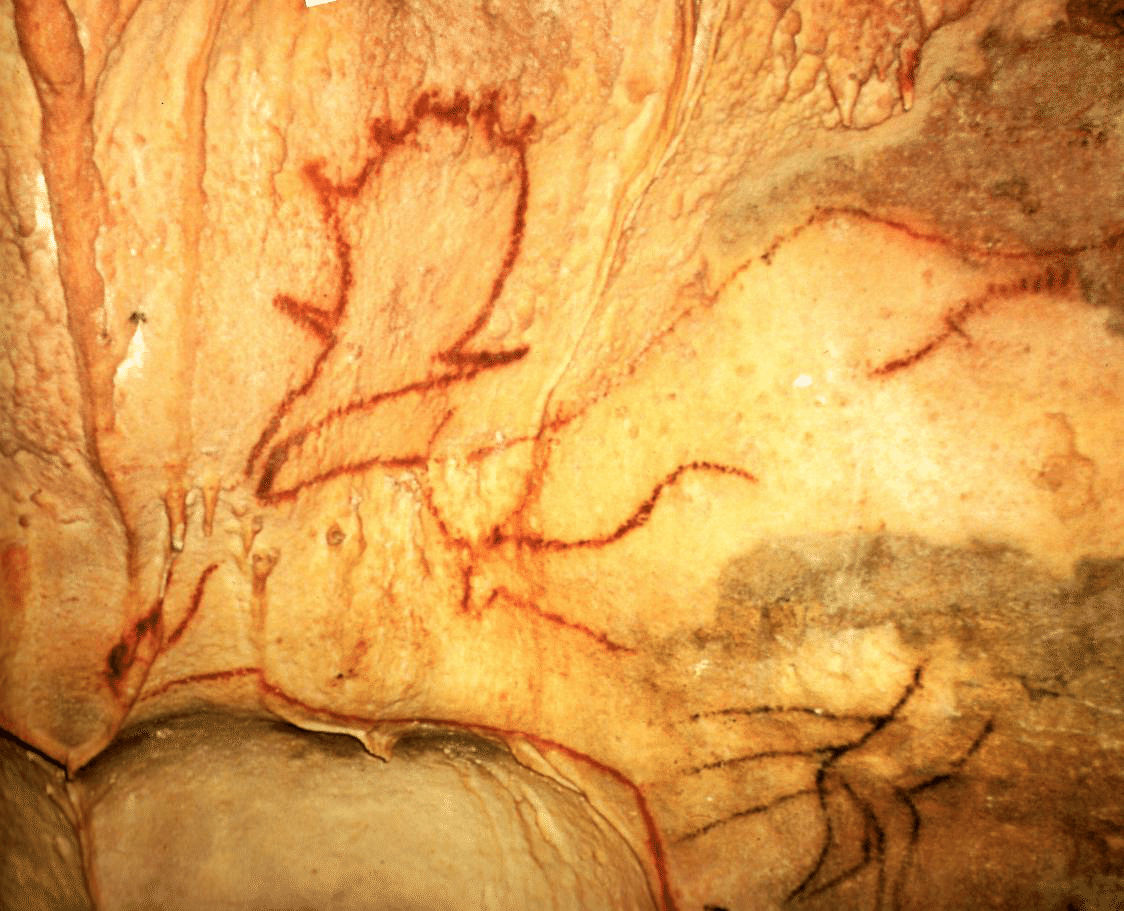

注*: 下の写真は石器時代の洞窟絵画です。描画は、描き手の観念(心像)の表現であると考えてよいでしょう。下の線描で、動物の画像が巨大なヘラジカとアイベックスを表現していることは分かります。しかし、人間のお尻に棒(矢?)が三本立っている画像(右下)は、いったい〝何を〟表現しているのか分かりません。このように、画像として表すことができるような心的内容でさえ、社会制度と切り離すと意味がわからなくなる水準を伴っています。

283. さらに、発達心理学の報告をもう少し立ち入って検討すると、ヒトの心の自然ななりたちが、観念説の主張と合致しない側面が浮かび上がります。発達心理学によれば、幼児は心を私秘的な領域として見出す前に、共同注意という仕方で人々と共有する世界を見出す必要がある。次いで、会話のなかで、自分以外の〈視点〉があることに徐々に気づき、それを通じて、漠然としたものではあれ、客観的〈視点〉および客観的実在という概念を獲得する。しかるのちに、客観的実在に対して自分の〈視点〉があり、他人の〈視点〉がある、という仕方で、はじめて各人の私秘的な領域を見出すことが可能になるのです。(3の5:266)

284. ところがデカルトは、これとは全然違って、世界にまったくなにも存在しないとしても、考える私は存在すると主張しました。デカルトの主張は、世界が存在しないとしても私の観念――即ち、意識の作用とその対象――は存在するというのと同義です。(3の5:265)

285. 発達心理学の告げるところでは、私秘的な領域を見出すためには、それに先だって公共的・客観的な世界を発見していなければならない。つまり、客観的世界を発見していなかったら観念は存在しないのです*。世界がなければ人の心もないというのは常識的な考え方なので、逆に、デカルトがどんなに風変わりな主張を立てたのかがここから分かります。

注*: 心的内容は社会制度と切り離すと意味がわからなくなる、という先の批判(280)と、客観的世界を発見していなかったら観念は存在しない、という批判は、同じことの二つの表現です。両者とも、人の思考は物理的・社会的環境と独立になりたつものではない、と主張しているわけです。

286. デカルト的な観念説の二つの特異な主張、即ち、「観念はそれ自体として見れば偽にならない」(280)と「世界が存在しないとしても観念は存在する」(284)を合体させると、次のような主張になります。個人の観念世界は外界から切り離すことができ、それ自体としては偽にならず、真でありうる。

287. 以上を全部まとめると、観念説の主張はこうなります。(A)人々は同じ一つの対象について異なる〈視点〉をとっており、それぞれ異なる観念を心に抱いている(278)。(B)各人の観念世界は外界から切り離すことができ、それ自体としては偽にならず、真でありうる(286)。(A)は、標準的な心の理論の内容であり、万国共通の社会生活の基本を述べたものです。(B)が、17世紀のデカルト的観念説の特異な主張であると言えます。

288. いま考察中の問題は、「いつでもどこでも、人は皆それぞれの心の中の思考と感情にもとづいて生きていることが事実であるとしたら、西洋近代においてのみ、なぜ特にその事実から出発する、つまり個人の心の中の観念から出発することが選択されたのか」(3の3:100)というものでした。これは、観念説が(A)とともに(B)を主張したのはなぜか、という問いです。そして、これが個人主義の起源への問いにほかなりません。

289. (B)の「各人の観念世界は外界から切り離すことができ、それ自体としては偽にならず、真でありうる」という考え方が、個人主義の本質的な部分を表していることは、容易に見てとられると思います。外界の雑音を切り捨てて、自分の中の真でありうる認識から出発するというのは、個人主義の一つの表現といってよいでしょう。

3.個人主義の起源への問い

290. ではなぜ、17世紀の西ヨーロッパの人々は、個人の心の中の観念から出発して真と善と美を追求するしかない、と考えるようになったのか。この問いへの私の答えは、ごく単純で、原始教会以来のキリスト教の教えとたび重なる社会変動が、人々を徐々にそう考えるように仕向けたのだ、というものです。

291. 次回以降に、諸家の研究を参照して、この答えを裏付ける予定ですが、その前に、これまで本ブログでは随所で個人主義に言及してきたので、それらを振り返って、私が個人主義(individualism)をどういう風にとらえているのか、確認しておきます。私の考えには今後紹介する研究の内容がすでに反映されているので、以下にはこれから扱う内容を予告する意味もあります。

〈拒絶する意志〉

292. キリスト教的な隣人愛を取り上げたとき、「これまでの人間関係や社会規範の束縛を拒絶する最終的な権限」(2の23:931)を個人がもつことを、「個人主義の原理」と呼びました(同上)。これは、「汝の敵を愛せ」というイエスの教えを実現するために必要とされる権限でした。

293. イエスの教えに従って愛(アガペー)に生きようとするなら、「よきサマリア人の譬え」(ルカ10:30-37)が示すように、どんな相手に対しても、相手の善を願って自発的にはたらきかけなければならない(2の23:921-923)。敵でさえも愛するのなら、相手との過去の敵対関係はすべて度外視する必要があります。また、敵は倒すべしという現在の社会的圧力(社会規範)に抵抗する必要もあるでしょう。自分だけは、過去の経緯や社会規範の束縛を拒絶し、まわりの意向に逆らって、相手にとっての善を願うのでなければならない。

294. 愛(アガペー)の前提となるさまざまな束縛の拒絶の権限を〈拒絶する意志〉と呼ぶことにします。アガペー(愛)にもとづく人間関係が生まれるためには、〈拒絶する意志〉を個人に認める必要がある。しかし、いったい〝何者が〟これを認めるのでしょうか。

295. 認める者は、その個人の周りの人々、つまり社会のはずです。認める主体の候補として個人の外に存在するのは、神または社会の二つのみです。神は敵までも愛するように人に命じました。〈拒絶する意志〉を個人がもつことは命令の前提なので、神は命じた時点ですでにこれを認めていることになる。したがって、個人が〈拒絶する意志〉をもつことを、あらたに、アガペー的な隣人愛の遂行段階で認める主体は、社会、つまり周りの人々以外にはありえません。

296. 個人主義とは、個人の〈拒絶する意志〉を〝社会が〟認めること、言いかえれば、〈拒絶する意志〉をもつ個人たちによって社会が形成されるのを〝人々が〟承認することです。個人が〈拒絶する意志〉を表明し、それを周囲が承認するという二段階からできている。個人主義とは、そういう社会形成の原理です。

個人主義とヒトの自然本性

297. この点をわざわざ確認するのは、個人主義が特定の社会で承認され推奨されている思考と行動の体系であること、つまりひとつのイデオロギーであることを強調したいからです。イデオロギーとしての個人主義は、生き物としてのヒトの自然な内面性(心の私秘性)に沿って成立する行動様式とは、水準が異なります。

298. 例えば、他人にむやみに干渉しないけれど必要な手助けはする、という態度は、自他の境界を侵さない成熟した対人態度です。こういう態度は、日常の言葉遣いとしては、「個人主義的」と言えないこともない。しかし、このような対人態度はヒトの自然な行動様式の水準で十分に成立します。イデオロギーとしての個人主義は必要ない。

299. というのも、干渉しないが手助けはするという姿勢は、心の私秘性の認識と他人に対する自然な善意(向社会性)があれば可能だからです。これらはいずれもヒトの自然本性に属します(2の27:1087 & 1088、2の4:121)。それゆえ、干渉しないが手助けはする利他的個人は、いつの時代のどんな社会にもいたはずです(1の6:3.113)。

300. これに対し、これまでの人間関係や社会規範を拒絶する権限を個人が保有することを承認する、という個人主義の〝社会〟は、近代キリスト教文明の下ではじめて出現したように見えます。その歴史的な経緯を述べることは次回以降の課題にしますが、現時点で、個人主義というイデオロギーと、ヒトの自然な内面性に由来する向社会的な行動様式は、違う水準にある、と主張することは可能です。

301. ヒトの自然な向社会的行動の起源の問題は、霊長類学や自然人類学の問うところです。思想史の問題として私が問うのは、イデオロギーとしての個人主義の起源です。

〈個人主義原理〉と二つの自由

302. 漱石の「私の個人主義」を論じたとき、漱石と対比して、西洋思想史上の個人主義はどのような考え方なのかを簡単に述べました。そのとき「〈個人主義原理〉」(2の4:115)と名付けたのは、以下のような命題でした。

「〈人は、既成の社会的合意の外に成り立つ真善美を目指すことを通じて、自分自身となり、ひいては一個独立の個人となる〉」(同上)

上でみた〈拒絶する意志〉も「個人主義の原理」と呼びました(292)。が、混乱を避けるために、以後〈個人主義原理〉と言う場合は、こちらの命題を指すものとします。

303. なお、〈拒絶する意志〉は、〈個人主義原理〉の本質的な構成要素です。〈拒絶する意志〉は、人間関係や社会規範の束縛を断つことですから、〈個人主義原理〉における「既成の社会的合意の外……を目指す」ことの不可欠の前提になるものです。

304. 〈個人主義原理〉は、導入の際にも述べたように(2の4:116)、キリスト教的な自由の概念を言いかえたものであり、いろいろな人の見解を参照して私が組み立てたものです。まず、〈個人主義原理〉と自由の概念のつながりを示しておきましょう。

305. キリスト教的にいうと、「自由」とは、人間が罪ある状態から解放されて、神をみずから求めることができるようになる、ということです(2の4:117)。束縛からの解放という自由と、何かを自発的に求める自由という二つの自由が繫がっている。二つの繋ぎ目にあるのがイエスです。

306. 父なる神が息子イエスの生命を身代金として差し出すことで、全人類が罪の手から解放された(2の20:839)。そして、そのようにイエスが罪を贖う供物となったがゆえに、人類は新たに神との交わりに入ることができるようになった(2の22:890)。簡単にいえば、イエスによって解放され、イエスのおかげで神を求めることができるようになった。これがキリスト教の、ただしパウロ以降の、もっとも基本的な教えであると考えられます(2の20:831、1の16:4.185)。

307. 二つの自由の概念を核心にもつキリスト教の基本的な教えが、どのようにして、上の〈個人主義原理〉と結びつくのか。概念の組み立てを対応させれば、次のとおりとなります。

第一に、303でのべたように、束縛からの解放の自由は、〈個人主義原理〉の「既成の社会的合意の外……を目指す」ことの前提条件に相当します。社会的合意の束縛から解き放たれていなければ、その外を目指すことはできないからです。

第二に、自発的に神を求める自由は、「既成の社会的合意の外に成り立つ真善美を目指す」ことそれ自体です。

第三に、この二つの自由の行使を通じて、「自分自身となり、ひいては一個独立の個人となる」ということを、とくに〈個人主義原理〉が念を押している。

概念構成としては、大体こういうことです。とはいえ、〈個人主義原理〉が、まさしくキリスト教的なものなのだ、ということはまだあまりはっきりしないかもしれない。社会的合意の外を目指すことこそキリスト教的な態度なのだ、という点を、以下で確認しましょう。キリスト教的といっても、この場合、それは復活とか三位一体などの教義とは関係ありません。社会的合意の外を目指す、という生き方を指すだけです。

キリスト教と革命

308. 〈個人主義原理〉の「既成の社会的合意の外に成り立つ真善美を目指す」という部分は、〝世の中が受け入れているのとは違う神を求める〟と言い換えることができます。キリスト教は、その本質において、歴史上ずっと〝世の中が受け入れているのとは違う神を求める〟運動だった。これは、ひょっとすると、私独自の偏った見解かもしれません。でも、以下に述べるように、私としては妥当な見解だと思います。

309. 歴史の節目ごとに、キリスト教は〝世の中が受け入れているのとは違う神を求める〟運動を生みだし、その運動が実を結ぶことを通じて大きく変貌してきました。イエスの教えそのものが、伝統的なユダヤ教とは鋭く対立するものでした(2の20:821)。イエスと弟子たちは世の中が受け入れている伝統的なユダヤ教の神とは違う神を求めた。その始まりから、キリスト教は、既存の秩序から自分を解き放って、真の神を求める運動だったのです。

310. イエスの死後、ヘレニズム世界に広まったキリスト教の教えは、ローマ帝国から激しい弾圧を受けました(同上:823 & 824)。古代末期のキリスト教徒は、ローマ社会が受け入れているユピテルやアポロなどの数多の神々とは違う神を求めました。

311. 中世においてはどうだったのか。中世において、キリスト教は政治的および法的に大きな変貌を遂げます。〝世の中が受け入れているのとは違う神を求める〟運動は、政治的・法的な形で現れました。

312. 11世紀以前は、キリスト教会は世俗君主の統治体制にほぼ組み込まれていました。しかし、教会統治に対する世俗君主の影響力を排除しようとする動きが、10世紀に南フランスのクリュニー修道院から起こります。その後、いわゆる叙任権闘争を通じて聖職者たちは世俗君主と拮抗する力をたくわえていく。そして、遂に教皇グレゴリウス7世が11世紀後半の聖権と俗権の争いに勝利を収めます(カノッサの屈辱)。この権力闘争は「教皇革命(Papal Revolution)」と呼ばれ、ヨーロッパ世界を特徴づける最初の革命であるとされます。(Berman 1983*, pp.88-99)

注*: Berman, Harold J. (1983) Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harvard University Press.

313. 教皇革命と同じころ、イタリアのとある図書室でローマ法の写本が発見されます。それは、534年頃に成ったユスティニアヌス法典の写本でした。この発見以後、ローマ法こそが真の法であり、聖書と同等の権威ある真理の言葉であると受け取られるようになります。ローマ法の研究のためにヨーロッパ初の大学がボローニャに設立される(Berman 1983, pp.120-127)。そしてローマ法に準拠して教会法(カノン法)が制定されるにいたります(同上p.202)。

314. 教皇革命は、ローマ法に学んでゲルマン民俗法(folklaw)を、あるいは改め、あるいは廃し、新たに合理的な法体系にもとづく世俗社会の統治を生み出します。こうして福音書の神は、ローマ法を媒介にして世俗社会を統治する神になりました。

315. 中世半ば以降のキリスト教会は、法の支配という形で神の力が地上に及ぶことを目指しました。あからさまに言えば、キリスト教徒たちは、以前とは違って、天上のみならず地上をも実効的に支配する神を求めるようになったのです。ハロルド・バーマンは、このキリスト教の変貌を次のように要約しています。

「11世紀後半以前には、例外はあったものの、キリスト教はゲルマン民族の制度的な生活様式のなかに体系的に反映されてはいなかった。それはほぼ来世の信仰だった。しかし、教皇革命がキリスト教を政治的かつ法的なプログラムに作りかえた。教会はひとつの国家となった。カノン法が、第一に、教会国家をまとめあげる手段となり、第二に、世界を改革する手段となったのである。」(Berman 1983, p.528)

316. キリスト教は、中世においても、やはり世の中に受け入れられているのとは違う神を求める運動だった。世俗君主の支配の下に安住する神ではなく、まったく逆に、世俗社会を支配する強力な神を求める運動だったわけです。

317. 近代初頭に現れたプロテスタント諸会派は、カトリック教会を徹底的に批判し、その結果キリスト教世界は分裂しました(2の31:1247-1256)。それはまたしても〝世の中が受け入れているのとは違う神を求める〟運動だった。そして、プロテスタントの改革運動は、信仰上の活動として広まっただけではなく、世俗生活における政治的な革命をヨーロッパ各地にもたらしました。それらの革命は、12世紀以降キリスト教会が世俗社会に支配を及ぼすように変貌していたことの必然的な帰結でした。違う神を求めることは違う統治を求めることに直結していた。近代社会は、このキリスト教徒の革命のなかから生まれました。

318. このように見てくると、真のキリスト者とは、〝世の中が受け入れているのとは違う神を求める〟ことを通じて、天上の原理を地上に及ぼそうとする人々なのです。キリスト教は、地上の束縛から解放されて、天上の原理を求め、その原理を地上に及ぼす運動として存立しています。

319. キリスト者の信仰と〈個人主義原理〉が、実質的に同じものであることは、以上でほぼ明らかになったと思います。〈個人主義原理〉は、〈人は、既成の社会的合意の外に成り立つ真善美を目指すことを通じて、自分自身となり、ひいては一個独立の個人となる〉という考え方でした。〝既成の社会的合意の外に成り立つ真善美を目指す〟とは、〝地上の束縛から解放されて、天上の原理を求める〟ことにほかならない。これは、解放という自由と理想を求める自由が不可分に結びついた生き方の原理なのです。

自分自身・独立の個人

320. 残っているのは、そうやって地上的な束縛の外に出て、天上の原理を目指すことが、〈個人主義原理〉が念を押すように、〝自分自身となり、一個独立の個人となる〟ことなのだ、という点の説明です。ずいぶん長くなったので、この説明は簡単に済ませたい。

321. まず、イエス自身に関する挿話から。イエスが群衆に対して語っているとき、母と兄弟がやってくる場面が聖書に記されています(マルコ3:31-35、マタイ12:46-50、ルカ8:19-21)。母と兄弟が来ていると告げられて、イエスはこう言います。

「33……「私の母、私の兄弟とは誰のことです?」 34 そして自分のまわりを囲んで座っている者たちを見まわして言う、「見よ、これぞ我が母、我が兄弟。 35 神の意志を行なう者こそが私の兄弟、姉妹、母であるからだ」。」(マルコ3:33-35)

322. この場面は、地上の血縁関係の束縛を否定して、みずから神の意志を行なう者がイエスに本当に結びついた者なのだ、と宣言する箇所です。地上的な束縛の外に出て、天上の原理を目指すとき、その人は神に結びついた存在になる。ちょっと言い換えて、その人は本来のあるべき姿になる、といってもよいでしょう。さらに近代哲学の言葉遣いに変換すれば、自分自身になるわけです。

323. もうひとつ、パウロの手紙から。正しい者となるために必要なのは、伝統的なユダヤ教の律法に従うことではなく、救世主イエスを信ずることだ、と説く場面です。

「27 つまりキリストへといたる洗礼を受けたあなた方はみな、キリストを着たのだ。 28 もはやユダヤ人もギリシャ人もいない。奴隷も自由人もいない。男と女ということもない。何故ならあなた方はみなキリスト・イエスにあって一つだからである。」(「ガラティアの諸教会へ」3:27-28)

324. 洗礼を受けてイエス・キリストに与った人は、民族、身分、性別の如何を問わず、イエス・キリストにおいて等しく一人と数えられる。そう言っているように読めます。つまり、神へと向かう人は、地上のさまざまな属性にかかわらず、誰もみな一個人なのです。

325. 二つの引用には、地上的な束縛の外に出て、天上の原理を目指すことは、〝自分自身となり、一個独立の個人となる〟ことなのだ、という考え方がよく現れていると思います。

4.むすび

326. 個人主義というイデオロギーが、本質的にキリスト教的な生のあり方語っているのだということは、以上でほぼ明らかになったと思います。キリスト教的な生といっても、先に述べた通り、それはイエスの復活を信じるとか、父と子と聖霊の三位一体の神を信じるとか、パンと葡萄酒の聖変化を信じる、といったこととは関係ありません。人間関係や社会規範の束縛を断ち切って、まだ知られていない真理と善と美を追求する、という生き方を指すだけです。

327. 今回の話は、観念説とは何かということの語りなおしから入って、最後は個人主義イデオロギーのキリスト教的な性格を指摘して終わる、という分裂気味の構成になっています。最後に、観念説と個人主義イデオロギーのつながりを一言のべておきます。

328. デカルト的な観念説の特徴的な主張は、「(B)各人の観念世界は外界から切り離すことができ、それ自体としては偽にならず、真でありうる」(287)というものでした。「観念世界を外界から切り離す」とは、個人の心を自然環境と社会環境から切り離すことであり、これは人間関係や社会規範の束縛を断ち切ることを含みます。また、「それ自体としては偽にならず、真でありうる」とは、個人が外界とのつながりを断ち切って心の中で信じていることは、未知の真理の候補である、ということです。

329. 観念説の主張(B)は、このように、人は、外界を切り捨てて心の中の観念だけに注意を集中するとき、未知の真理を追求することができる、と主張している。これは個人主義イデオロギーの認識論的な表現となっているわけです。

330. さて、年末と年始はお休みにします。次回は、来年1月25日に公開する予定です。では、みなさん、よいクリスマスとよい新年をお迎えください。