【インド】ヒンドゥー教徒たちの生活に深く根付く伝統的なヒンドゥー暦とは?

皆さまこんにちは、お久しぶりです。

こちらバンガロールは、雨季が終わろうとしており、徐々に気温が下がってきています。といっても、日本の秋くらいの温度なのですが、朝起きるとちょっと身震いするような冷たさがあります。

空気が乾燥してきているので、空咳に悩まされる人も増えている印象です。体を温めるスープが、ホッと心身を落ち着かせてくれます。

さて、今回は、ヒンドゥー暦についてです。

私は約5年ほどインドに住んでいますが、これまで周りのインド人たち、主にヒンドゥー教徒の友人たちの生活を見てきた中で、平日に結婚式を行なったり、9日間顔色悪くふらふらになりながら断食したり、月の満ち欠けをやたら気にしたり、一年を通して、彼らの生活リズムが私とは全く違うことを感じてきました。

一体彼らがどういうことを考えながら、私と同じ時間の流れを過ごしているのか?その解答を得る助けとなる、ヒンドゥー暦について記したいと思います。

ヒンドゥー暦とは

ヒンドゥー暦は、太陽と月の両方の動きを取り入れた「太陰太陽暦」です。現代のグレゴリオ暦とは異なり、自然の周期により密接に結びついているのが特徴です。

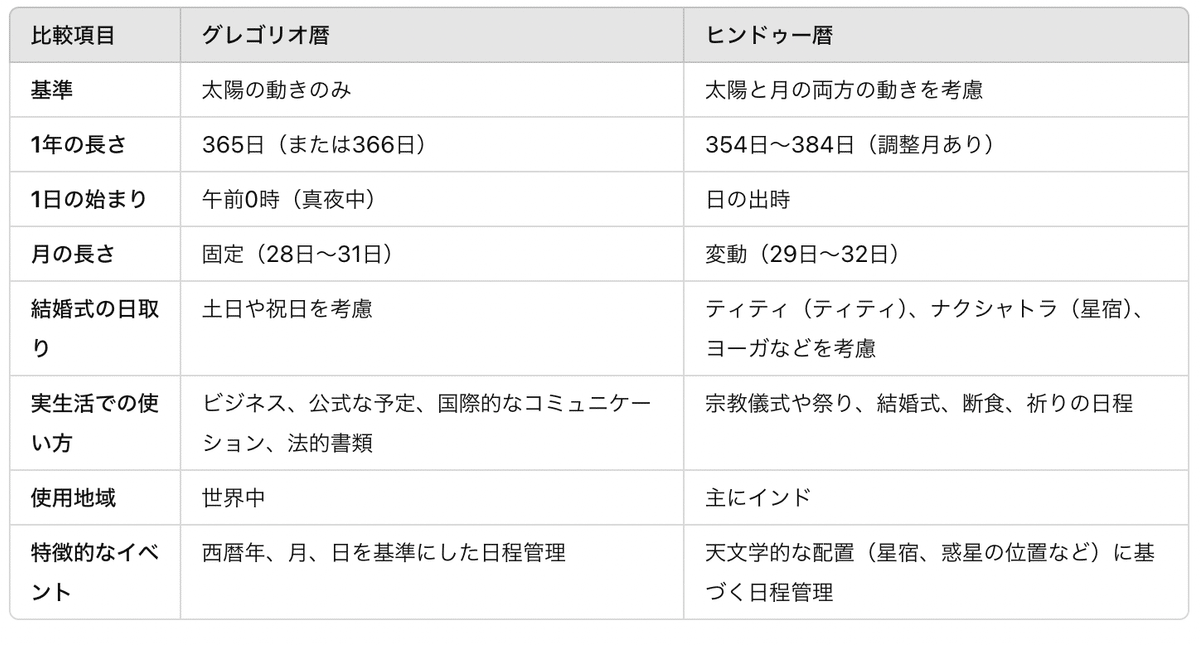

グレゴリオ暦との違い

ここでまず、私たちが普段使っているグレゴリオ暦との違いを示しておきます。

ヒンドゥー暦はインドで特に宗教的、伝統的な行事に使用されます。

ヒンドゥー暦の基本構造

時間の単位

ムフールタ(Muhurta): 約48分

1日は30のムフールタに分けられます

特に重要な行事を行うのに最適な時間帯を示します

ティティ(Tithi): 太陽と月の角度差に基づく月の日、月の満ち欠けに基づいて、1ヵ月が30のティティに分かれています。

新月から満月までを第1〜第15ティティ「シュクラ・パクシャ」(明るい期間)

満月から新月までを第1〜第15ティティ「クリシュナ・パクシャ」(暗い期間)

例)エーカーダシー(第11ティティ):断食日、プールニマー(満月):祭りや儀式に適した日、アマーバスヤー(新月):先祖供養の日など

グレゴリオ暦の1日とは必ずしも一致しません

ナクシャトラ(Nakshatra): 27または28の星座区分

月が通過する星座によって決定(1ヶ月で月は27から28のナクシャトラを通過)

各ナクシャトラは特定の活動に適しているとされます

月(マーサ)の詳細

1年は12ヶ月

各月は新月から始まる地域と満月から始まる地域があります

月の名前は星座(ラーシ)に基づいています

ヒンドゥー暦での1年の始まりは、チャイトラ月からです。

インドに来てお正月を迎えられた方は、子どもの学校が冬休み明け1月2日から始まったり、なんの特別感もなくとてもあっさりとした空気感を感じると思うのですが、それはこのためです。

その代わり、ヒンドゥー暦の新年の始まりはUgadiというお祭りで、新年をお祝いします。学校もお休みになるところが多いですね。

そこからスタートする春のナヴァラトリ(チャイトラナヴァラトリ)では、春の訪れを祝い、雨季に備える期間としての意味もあります。

農業暦では、播種期にあたり、作物の豊作を祈願します。

私の周りのヒンドゥー教の友人たちも、この期間は断食しながら、毎日のようにプージャをしています。

チャイトラ(3-4月): 春分・新年

バイシャーカ(4-5月)

ジャイシュタ(5-6月)

アーシャーダ(6-7月)

シュラーバナ(7-8月)

バードラパダ(8-9月)

アシュヴィナ(9-10月)

カールティカ(10-11月)

マールガシールシャ(11-12月)

パウシャ(12-1月)

マーガ(1-2月)

パールグナ(2-3月)

これらの中でも、カールティカ月は、ヒンドゥー暦において最も神聖な月の一つとされています。

現在このブログを書いているのは2024年11月ですが、私自身も、ヒンドゥーの友人から、「何かを始めるなら今がベストよ!」とアドバイスされます。

また、周りのヒンドゥー教の友人やメイドさんが、しょっちゅう結婚式に出かけていきます。

ディワリという有名なお祭りから始まるこのカールティカ月は、

気候が穏やかで過ごしやすく、晴天も多い、昼夜の温度差も適度、といった自然環境的にも恵まれた月であると同時に、ヴィシュヌ神が特に祝福を与え供物や祈りの効果が高まる月ともされ、結婚式や新居への引っ越し、新規事業の開始、重要な契約の締結、学業の開始、重要な決定事項の実行、に適した時期とされています。

古代インドからの人々の伝統的な知恵が、現在の人々の生活や行事にも、密接に関わっていますね!

年(サンバト)

複数の年号システムが存在

最も一般的なのは「ビクラム暦」(紀元前57年開始)

ヒンドゥー暦の実践的な使われ方

さて、このヒンドゥー暦が実際に人々の生活にどのように関わっているのでしょうか?

→それはもう、人生の大きなイベントから、日々の細々とした決定事項まで、その全てに関わっているんじゃないかってくらい、密接に関連しています。

そういえば最近お世話になっているメイドさんにお孫さんが生まれたんですが、生後1ヶ月以上経った今もお名前が決まっていません。寺院と相談しながら、彼ら家族にとって最適な時期に、縁起の良い名前をつけるそうで、会話の中では今でもBABYちゃんです。

1. 祭りやお祝い事の決定

ディワリ祭(カールティカ月(10-11月)のアマーバスヤー(新月))

ホーリー祭(パールグナ月の満月)

結婚式や新規事業の開始日、引っ越しなどの吉日選び

2. 日々の生活への影響

断食の日取り(エーカーダシー(第11ティティ): 断食日、プールニマー(満月): 菜食が推奨される日、アマーバスヤー(新月): 特別な供物を捧げる日)

祈りの時間

農作業の計画(播種適期:特定のナクシャトラに基づく、収穫時期:月の満ち欠けを考慮、農作業の計画:季節の変わり目を予測)

3. 実践のためのチェックリスト

月の満ち欠けをチェック

その日のティティを確認

重要な行事の計画時は吉日を参照

季節の変わり目に合わせた生活習慣の調整

祭りの準備を事前に計画

4.パンチャーンガ

現代でも、特に伝統を重んじるインドの家庭や寺院では、重要な行事の日程を決める際にパンチャーンガを参照します。

パンチャーンガはインドの伝統的な暦法システムで、ヒンドゥー教の儀式や行事の日時を決めるのに使用されます。「パンチャ(pancha)」はサンスクリット語で「5」、「アンガ(anga)」は「要素」を意味し、5つの重要な天文学的・占星術的要素を組み合わせて時を計ります。

ヒンドゥー暦(インド暦)の一部であり、より詳細な時間の区分システムとして機能します。

5つの要素は以下の通りです:

ティティ (Tithi) - 太陽と月の角度差に基づく月の日

ヴァーラ (Vara) - 曜日

ナクシャトラ (Nakshatra) - 27または28の星座区分

ヨーガ (Yoga) - 太陽と月の位置の組み合わせ

カラナ (Karana) - ティティの半分の期間を示す単位

パンチャーンガの主な使用目的:

結婚式や入居などの吉日の選定

宗教的な祭りや儀式の日時決定

日々の吉凶判断

農作業の計画立案

ちなみに、パンチャーンガをすぐ確認できる便利なアプリもあります。

世界中で使えるみたいなので、インドにいないヒンドゥー教徒の方にとっても便利ですね。

地域や家庭によって、儀式や断食など、それぞれ独自の方法をとるようです。

ここまでお読みくださってありがとうございます。

何千年も前から受け継がれてきたヒンドゥー暦、聞きなれない名前もたくさん出てきて、なんだか混乱してきますが、マーサの名前を一つひとつ見ていくと、なんだか聞いたことのある名前だったりします。

Ashwiniさんや、Kartik、Paushaさんなど、あなたの周りにもいませんか?

ShivaやLaxshmiなど、神様の名前の方も多いですが、ヒンドゥー暦からも名前が来ていたんですね。

長い年月を経ても、古代からの知恵が受け継がれ大切にされているのを感じ、インド文化や彼らの考え方への理解が深まります。

この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。