【アークナイツ】 「塵影に交わる残響」 ステージタイトルとベートーヴェン、オペレーターのツェルニーとの関連

前回書いた記事から4ヶ月ほど経過してしまいましたが、反響いただきましたので書いていきます。

アークナイツのイベントストーリー「塵影に交わる残響」では、ストーリー内のタイトルが「華麗なる大円舞曲」や「トリッチ・トラッチ・ポルカ」など、すべてクラシック曲の題名から取られていました。

曲については、くわしくは前回まとめた記事にも書いています。

その中で、練習ステージを除いたほとんどの曲は作曲者が異なるのですが、3つのステージ(曲としては4つ)だけ「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン」のものが採用されています。

タイトルを順にのせると、

LE-2「熱情、あるいは悲愴」

LE-5「月光」

LE-8「運命」

となっています。

ベートーヴェンの、一般的に三大ピアノソナタとも呼ばれる「熱情」・「悲愴」・「月光」。

そして、音楽の授業などで(少なくとも日本では)もっとも有名なベートーヴェンの曲だと思われる「運命」。

この4曲が並んでいるのを見ると、どうしてもこれには意味があり、なにか気づいてほしいのではないか。

今回のイベントストーリーとベートーヴェンは関係があるのではないか、と思ってしまいます。

ということで、今回はベートーヴェンの生涯や人となりについて調べ、「塵影に交わる残響」の内容や、オペレーターであるツェルニーと関係のありそうなことをまとめました。

※注意※

以下は個人的な考察であり、公式の情報ではないことをご理解いただいた上でご覧ください。

また、アークナイツのイベントストーリー「塵影に交わる残響」のネタバレを含みます。ネタバレが苦手な方は閲覧しないようにお願いします。

はじめる前に、考察に当たり困難だったこと

考察をはじめる前に、今回かなり困ったことがありました。

実は、先ほど挙げたベートーヴェンの4つの楽曲のうち、1曲の呼び名は現在ヨーロッパではねつ造されたものとされているようなんです。

どういうことかというと、まず、ベートーヴェンの作曲当時は曲に分かりやすいタイトルを付けるのは一般的ではなかったらしく、有名になったものを中心にまわりの人によって付けられたものが多いという前提があります。

そして、ねつ造された呼び名とされているのが「運命」(正式なタイトルは 交響曲第5番 ハ短調 作品67)なんです。

くわしい経緯について気になる方は、以下のwikipediaの記事の「『運命』という名称」の部分をご覧ください。

よりにもよって、「塵影に交わる残響」の重要キーワードともなっている「運命」の呼び名が歴史的にはねつ造によるもの……という状態に直面して、今回の記事をどうまとめようかかなり困りました。

このことに加え、ベートーヴェンの情報についても正しく伝わっているのか判断に迷う部分がありました。

このため、今回は史実とは異なる可能性もありますが、できるだけ読んだサイトなどを出しつつも(私が基本的に日本語しか読めないので)日本語で確認できる情報によるものを頼りに書いていきました。

私の個人的な解釈も多く含むものとなっていると思います。

ベートーヴェンの「病気」の原因 ⇒ 鉱石病?

ベートーヴェンは、耳が聞こえなくなった作曲家として知られています。20代後半ごろから、波はありますが徐々に難聴が進行し晩年は音がほとんど聞こえなかったようです。

それだけでも大ごとなのに、実はほかにも多くの病気に侵されていたといわれています。

具体的な病気や症状は、胃腸病、頭痛、膿瘍(膿がたまる状態)、肺炎、気管支炎、疝痛(症状は腹痛、けいれん、便秘、下痢)、チフスなど。

56歳で亡くなったのでそれほど長生きというわけではありませんが、西暦1770年~1827年の時代の医学からすれば命をおびやかすものもあり、難聴に加えて音楽家として一生のうちに記録される病気の数としても多いように思います。

以下のサイトには、2020年時点 = ベートーヴェン生誕250周年 の有力な説がわかりやすくまとめられている(ユニバーサル ミュージックというレコード会社によるサイトです)のですが、年表には多くの体調不良についても書かれています。

以下は体調や症状についての部分を一部抜き出しています。

【1798年】(27歳)

10月半ば、プラハを訪れ、「ピアノ協奏曲第1番」「同第2番」を披露。

この頃から、聴力の低下を自覚し始める。

【1802年】(31歳)

4月、耳の養生のため、ウィーン郊外のハイリゲンシュタットヘ移る。

【1811年】(40歳)

8月1日、体調悪化のため、温泉地のテプリッツ(オーストリア国境近くのチェコ北西部に位置)へ保養に出かけ、9月頃まで滞在。

【1816年】(45歳)

10月、ウィーンに戻った途端に自身が病に倒れ、11月初旬まで床に臥す。

【1818年】(47歳)

2月、ロンドンのブロードウッド社から贈られた、6オクターヴの音域を持つ最新のピアノが到着。難聴は悪化し、この時期から「会話帳」の使用を開始。

【1821年】(50歳)

1月~11月、体調不良が続く。

【1823年】(52歳)

6〜9月、目の不調に悩む。

以降、断続的な体調不良が亡くなる56歳まで続いていたとされています。

近年の調査によって、ベートーヴェンの遺髪、そして頭蓋骨に含まれていた成分から、彼が慢性的な鉛中毒であったことが有力視されています。

原因はワインの防腐剤として鉛成分が違法に入っていたからとも言われますが、さだかではありません。

鉛中毒は、現代では血液検査で分かり治療法も存在しますが、重金属による中毒は当時は判断も治療もできなかったのではないかと思います。(医学の歴史にくわしくないため想像です)

重金属による体内汚染と、アークナイツの鉱石病はイメージとしては近いものがあり、今回のストーリーともつながりがあるのかもしれません。

なお、これらの病気のことは、アメリカで書かれた本の日本語訳「ベートーヴェンの真実 遺髪に隠された謎を追う」に書かれているため、説として有力だと考えられています。

オペレーター「ツェルニー」はむしろ「ベートーヴェン」?

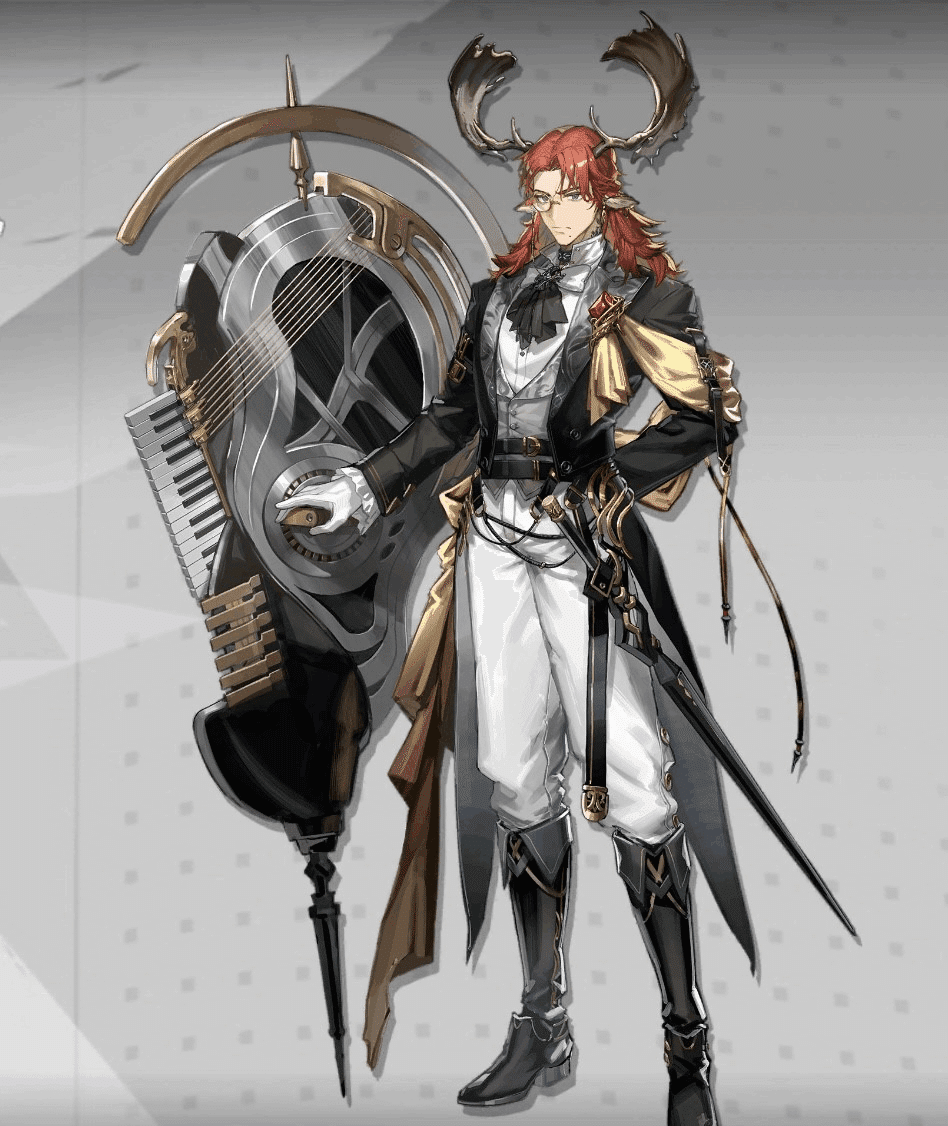

さて、オペレーターであるツェルニーを見ていると、実在のピアノ教師ツェルニーよりも、むしろベートーヴェンっぽさが多く見受けられます。

特に気になった部分を以下に挙げます。

イラストの配色がベートーヴェンの有名な肖像画をモチーフにしている?

通常イラストの表情や顔の角度が似ている(気がする)

盾はピアノモチーフでもあるが、人の「耳」の形でもある ⇒ 難聴と関係あり?

潜在を上げるための印になっているメトロノームと関係が深い

髪型がボサボサ について信頼度会話に少し出てくる

イベント中、なんだか怒りっぽい

イベント中、貴族をよく毛嫌いしている

どうでしょう?

長くなるので5~7については説明は省いて(力尽きました……ベートーヴェンについて少し調べてもらえれば出てくると思います)、1~4を見ていきたいと思います。

まずは、1のイラストの配色と2の表情や顔の角度について、こちらのWikipediaの肖像画と比べてみて下さい。

どうでしょう、顔のあたりがなんだか似ていませんか?

主な配色は、どちらも黒・白・赤(少し色味は異なります)と考えると同じです。

ちなみに、有名なクラシック音楽家の肖像画で同じような赤色を身につけている人も数名いますが、白っぽい髪色で黒がほとんど配色として存在していません。

気になる方は、「クラシック 作曲家」 で画像検索すると有名なものが出てくるので検索してみてください。

顔は向かって左を向いており、重ねて比べてはいませんが角度も近いと思います。表情は目線やまゆげなどの詳細は異なりますが2人とも少しムッとしているようです。

次の、3の盾が人間の耳の形を見てみましょう。

もう一度同じ画像になりますが、今度は右手に持っている盾の全体的な形を確認してみてください。

黒い色とピアノと同じ配列の鍵盤からは奥行きの短いグランドピアノの形にも感じられますが、形だけを見ると耳たぶのある人間の耳にもみえます。

ちょうど持ち手部分のついた円形の装飾(?)が耳の穴ととらえると分かりやすいかもしれません。

これは、イベント中には出てこなかった難聴と関連させているように思います。

なお、このデザインはスキル2「万雷の喝采」のイラストにも使われています。

「万雷の喝采」というスキル名にも由来と思われるものがあり、スキル2の名前はベートーヴェンが聴力をほぼ失った状態での第九の初演を行ったときの逸話に基づいているのではないかと感じました。

【1824年】(53歳)

2月頃、「交響曲第9番《合唱付き》」作品125が完成。

5月7日、ケルントナートーア劇場で開かれた「大演奏会」で「交響曲第9番」を初演。終演後、満席の聴衆は大喝采を送ったが、耳の閾こえない作曲家は気づかず、アルト歌手が促して客席の方を向かせて、ようやく成功を知った。

最後に、4の印として出てくるメトロノームとの関係です。

オペレーターであるツェルニーの潜在を上げるための印は、「古めかしいメトロノーム」となっています。

ベートーヴェンにとってもメトロノームとは関係が深く、有名なクラシック作曲家の中で、一番はじめに利用するようになったといわれています。

一般的な使い方とは異なりますが、晩年、聴力をほとんど失った状態での演奏速度の指示として、音ではなく目で速さを理解できるため作曲の役に立ったそうです。

作曲家の在り方を変えた革命的存在 より

また彼は、メトロノームの速度指示を初めて楽譜に記した大作曲家だ。ただしその指定が速すぎることで後の演奏家に戸惑いを与えた。ちなみにメトロノームはベートーヴェンの補聴器を作ったメルツェルの兄が発明したとされている。

また、ベートーヴェンの眠る墓はメトロノームのような形をしています。

比較用として、昔ながらのメトロノームはこのような細長い三角の形をしています。

1~4だけでも、アークナイツのツェルニーはかなりベートーヴェンの要素が含まれたキャラクターだと感じました。

もちろん、実在の人物であるツェルニーとの共通点として、丸眼鏡(オペレーターのツェルニーは片方だけ)ですし、音楽教師というイメージもあります。

ちなみにピアノを教えることはベートーヴェンもしていました。

ツェルニーがベートーヴェンの弟子だったのもあって、こういったキャラクターとして採用されたのかもしれません。

ベートーヴェンの名言が台詞の由来?

ベートヴェンの名言といわれるものはたくさんあるようですが、調べていて以下の言葉を見つけました。

https://the-greats.com/people/8602/words/97629

「今、運命が私をつかむ。やるならやってみよ運命よ!我々は自らを支配していない。始めから決定されてあることは、そうなる他はない。さあ、そうなるがよい!そして私に出来ることは何か?運命以上のものになることだ!」(ベートーヴェン)

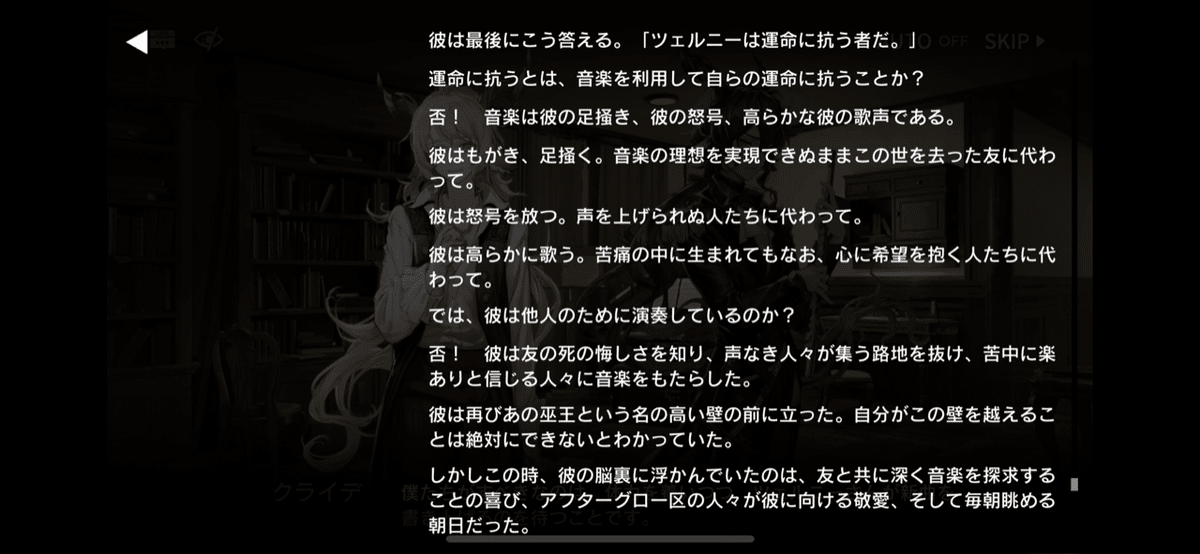

原文や出典が分からないネットでの情報なことに注意が必要ですが、この言葉からは塵影に交わる残響の以下のシーンとの共通性を感じました。

ツェルニー宅で夕べの夜明けをエーベンホルツとクライデに演奏させ、塵界の音を引っぱり出すための曲を作ろうとするシーンの終盤。

壮絶なシーンですが、自分の今の状況に対して全力を出し挑戦的に叫ぶかのような様子は、先のベートーヴェンの名言に似たものがあります。

また、この前の場面であるエーベンホルツとクライデの演奏の前に、ツェルニーの口から「運命」という言葉が出ているのもポイントです。

そして、次に紹介する事柄からも、このような名言が残される地盤を感じ取れるのではないかと思います。

この先の内容でうまく説明できるかわかりませんが、ベートーヴェンの人柄や考え方にも注目して読んでもらえるとうれしいです。

「ハイリゲンシュタットの遺書」という名の生きることへの決意書

先ほども取り上げた塵影に交わる残響 「LE-7 戦闘後 浄夜」の場面は、ベートーヴェンの生き様が反映されているように思います。

特に以下の場面はツェルニーが過去をふり返っていたり自分の心の中で自問自答していたりと内省的な部分です。

ここではツェルニーが、自分の生と死について、そして自分の人生における音楽(イベントストーリーの内容から、特に「作曲」)の重要性を自覚しています。

これらは、ベートーヴェンが聴力の異常を自覚したのちに書いた「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれる手紙(※なお31歳のころ書いて誰にも渡さず保管してあり、56歳まで生きた)の中に、類する内容が書かれています。

※以下はベートーヴェンの人柄についても文面から感じてもらいたいため、長めに抜粋しています。

( )内に※がついた部分はルビ。

太字はこの記事の著者(ちはる)がつけたもの。

ときどきは人々の集まりへ強い憧れを感じて、出かけてゆく誘惑に負けることがあった。けれども、私の脇にいる人が遠くの横笛(※フレーテ)の音を聴いているのに私にはまったく何も聴こえず、だれかが羊飼いのうたう歌を聴いているのに私には全然聴こえないとき、それは何という屈辱だろう!

たびたびこんな目に遭ったために私はほとんどまったく希望を喪った。みずから自分の生命を絶つまでにはほんの少しのところであった。――私を引き留めたものはただ「芸術」である。自分が使命を自覚している仕事を仕遂げないでこの世を見捨ててはならないように想われたのだ。そのためこのみじめな、実際みじめな生を延引して、この不安定な肉体を――ほんのちょっとした変化によっても私を最善の状態から最悪の状態へ投げ落とすことのあるこの肉体をひきずって生きて来た!――忍従!――今や私が自分の案内者として選ぶべきは忍従であると人はいう。私はそのようにした。――願わくば、耐えようとする私の決意が永く持ちこたえてくれればいい。――厳しい運命の女神らが、ついに私の生命の糸を断ち切ることを喜ぶその瞬間まで。自分の状態がよい方へ向かうにもせよ悪化するにもせよ、私の覚悟はできている。

先ほどのツェルニーのモノローグには、「逃げ出そうとする彼を引き止めたのは、音楽だった。」とあります。

この部分は、ベートーヴェンの遺書で抜き出した「――私を引き留めたものはただ「芸術」である。」と対応しているのではないでしょうか。

ベートーヴェンは、自分の作る音楽のことを「芸術」と呼んだ初めての音楽家だと言われています。文の続きの「自分が使命を自覚している仕事を仕遂げないでこの世を見捨ててはならないように想われたのだ。」とあわせて考えると、自分の曲を世に残すことが何に代えてでも成し遂げるべき事柄と感じていたのでしょう。

直前のエーベンホルツとの会話で、ツェルニーが塵界の音の影響を受けて身体を蝕まれながらも、「ですが、もし今日この曲を完成させることができなければ、それは私にとって、死と変わりありません。」と言ったのは、ベートーヴェンが辛い中でも生きるのは作曲するためと考えると一貫しているように思います。

また、ストーリー内でツェルニーが「夕べの夜明け」を作曲したのは「悲憤」があったからとありましたが、引用した遺書と呼ばれるものの文面からは悲憤 = 悲しみと憤りを感じることができます。

なお、この遺書にはベートーヴェンが書いている年齢は当時31歳でしたが、この後56歳まで生きることを考えた時、この文章は生きづらさに追い詰められながらも命ある限り作曲するために生きることを決意したものと読み取ることもできます。

お前たち、弟カルルと(ヨーハン)よ、私が死んだとき、シュミット教授がなお存命ならば、ただちに、私の病状の記録作成を私の名において教授に依頼せよ、そしてその病状記録にこの手紙を添加せよ、そうすれば、私の歿後、世の人々と私とのあいだに少なくともできるかぎりの和解が生まれることであろう。 (中略) ――さようなら、互いに愛し合え!――すべての友人、特にリヒノフスキー公爵とシュミット教授に感謝する。――リヒノフスキーから私へ贈られた楽器は、お前たちの誰か一人が保存していてくれればうれしい。しかしそのため二人の間にいさかいを起こしてくれるな。金に代えた方が好都合ならば売るがよかろう。墓の中に自分がいてもお前たちに役立つことができたら私はどんなにか幸福だろう!

そうなるはずならば――悦んで私は死に向かって行こう。――芸術の天才を十分展開するだけの機会をまだ私が持たぬうちに死が来るとすれば、たとえ私の運命があまり苛酷であるにもせよ、死は速く来過ぎるといわねばならない。今少しおそく来ることを私は望むだろう。――しかしそれでも私は満足する。死は私を果てしの無い苦悩の状態から解放してくれるではないか?――来たいときに何時(※いつ)でも来るがいい。私は敢然と汝(死)を迎えよう。――ではさようなら、私が死んでも、私をすっかりは忘れないでくれ。生きている間私はお前たちのことをたびたび考え、またお前たちを幸福にしたいと考えて来たのだから、死んだのちも忘れないでくれとお前たちに願う資格が私にはある。この願いを叶えてくれ。

遺書の中には、日本語訳で「運命」という言葉が2回出てきています。

「――厳しい運命の女神らが、ついに私の生命の糸を断ち切ることを喜ぶその瞬間まで。」

「たとえ私の運命があまり苛酷であるにもせよ」

という書き方になっており、これらは「運命」を自身を苦しい状況に向かわせるものとして表現した言葉と捉えられます。

その部分もまた、塵影に交わる残響の中で主にエーベンホルツとクライデの身に起こっていることに対する「運命」という言葉の使われ方と同じだと感じました。

曲の題名としてはねつ造されたとされておりある意味不確かであった、交響曲第5番の「運命」という呼び名。

アークナイツのボス戦ステージでもある「LE-8 運命」は、本当はその曲の題名から取られたというよりも、ハイリゲンシュタットの遺書にあるとおりベートーヴェン自身の言葉として表現した「運命」のほうだと考えることができます。

ベートーヴェンの(難聴に対しての)生の苦悩と、その中での生きる意味となった作曲、「運命」への挑戦という要素。

これらはさきほど取り上げた彼の名言とされるものを凝縮したものにみえると同時に、塵影に交わる残響の中のツェルニーと重なる部分であると思います。

「今、運命が私をつかむ。やるならやってみよ運命よ!我々は自らを支配していない。始めから決定されてあることは、そうなる他はない。さあ、そうなるがよい!そして私に出来ることは何か?運命以上のものになることだ!」(ベートーヴェン)

後書き

いろいろと書いてきましたが、言葉で十分に説明できたかわかりません。

今回、ベートーヴェンについていろいろと調べた中でほかにもオペレーターのツェルニーと共通した部分を感じるところがありましたが、まとめるに当たって彼の人類愛や世界平和への思いなどをうまく入れ込むことができなかったのを惜しく思っています。

少しでも興味を持った方は、この記事で引用したサイトや本などを見てもらえると嬉しいです。

ベートーヴェンの病気の部分については、「ベートーヴェンの真実 遺髪に隠された謎を追う」を参照してきましたが、こちらはYA本(中学~高校生向けの内容)です。

この本の「終わりに」のP.138には、その本のもとになっている大人向けに書かれた「ベートーヴェンの遺髪」という本と、それをもとに製作されたとされるドキュメンタリー映画について書かれています。

ドキュメンタリー映画は、14つの国や地域(アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、オーストラリア、ニュージーランド、香港、韓国、ノルウェー、イスラエル、フィンランド、スウェーデン、ドイツ、デンマーク)でテレビ放送されたようです。(残念ながら日本は載っていませんでした)

このため、今回紹介したことはベートーヴェンやクラシック曲にそれほど興味がない人でも、当時放送地域に住んでいた人はテレビで観て知っていることがあると思いました。

また、世界的に見てある程度有名な話でもあるといえるかもしれません。

さて、ここまで書いてきましたが、実は2023年現在、ベートーヴェンの病気の原因とされた鉛中毒説がくつがえされたような情報もみかけました。

しっかりと確認していないので最新の通説は分かりませんが、今回書いてきた内容は「塵影に交わる残響」との関係が深そうなものを優先したものになっています。

ということで、実際のところは不明な点も多いのですが、ベートーヴェンが難聴などの病気によって苦しみ、その中でも音楽を作り続けたことは変わりありません。

この世界に実在したベートーヴェンが、どのようにして自身の運命に抗ったのか、思いを馳せながら彼の作った曲を聴いてみるのもいいのではないでしょうか。

最後のおまけとして、このイベント文章と、この曲を。

過去の音楽関連の記事