第4話|家を建てる全部の経験をしたかった|三木佐藤アーキ|三木万裕子

札幌の友人、夫婦で建築設計事務所を営んでいる三木佐藤夫妻は、設計だけじゃなく、自分たちで施工までした家に住んでいる。それもちょっとした小屋ではない、リノベーションとはいえ躯体(くたい:基礎・柱・梁)と外壁の一部以外は全部つくり変えられた、しっかりとした家。それはどういう仕事だったのか。やればできるものなのか。

自分で家をつくったことと、これからの住まいについての話。

2020.05.14 ⇄札幌

−今どうですか?

WSの仕事がなしになったり遠距離の案件の打ち合わせがリモートになったり、少しずつ影響はあるよ。あとは、実際的な設計の内容だよね。

今やってるのは戸建て住宅の店舗兼住宅への改修、福井県にある公共の温泉の改修、マンションのリノベ、スカーツ(札幌中心地にできた新しい文化施設)の夏の展覧会の空間構成と什器製作とかで、展覧会はディタンス含めて考えましょうってなってる。

−福井の温泉!

温泉は、実施設計が3月に終わって、8月の着工に向けて動いてるところ。ラウンジがあって、そこは席がないから使う人の感覚で自由に使えるんだけど、レストランゾーンの席数や密度は変わりそう。ただいずれワクチンはできるって考えると、シールド挿入するとか、席を後から追加できるようにするとか、建築自体より可変性のある部分で対応することになると思う。

建築は空間について、こういうのがいいって提案する側だから、責任重大。だから今はとにかく、いろんな情報取集してるよ。

−そうなんだね。何かをすることの責任が増したよね。これから、もっと受け手側も「慣れ」られたらいいなあと思う。あとは、そこまで建物がきゅうきゅうに建ってなければ窓を開け放てばいいのかなとか、密にならない場所は、いいよね。

うんうん。今の家も、周りに家がほぼない、外に出ても密になりようがない環境なのはかなりありがたい。子ども(2歳男児)が登園自粛して家にいるのはかなり大変だけど、市内に住んでる母も頼りつつ、基本的に外で発散させてるよ。庭でピクニックとか、畑やったり。

設計と施工の関係が身をもってわかった

−今日はまず家を自分たちで建てた(!)ことについて聞きたくて。中古物件を躯体(くたい:基礎・柱・梁)と外壁の一部だけ残して減築してリノベしたんだよね。物件とはどんな経緯で出会ったの?

札幌に戻ってきて開業してから、しばらくは祖母の家を借りて自宅兼事務所にしてたんだけど、自分たちで手が入れられる物件をずっと探してて。探し始めて1年半くらい経った頃に、目星つけてたエリアに物件が出たからこれは買いだ!ってなった。盤渓(ばんけい:札幌市中央区にある地名。ダイナミックな自然がありつつ山を一つ越えれば札幌駅)は物件自体がすごく少ないのと、納屋があるのが決め手になったよ。建築設計以外に家具をつくったりもするから、そういう作業場と家を分けたくて。

−家を決めてからできあがるまではどれくらい?

2013年に札幌で仕事はじめて、2016年に物件決めて図面とか書き始めて、2017年に着工、住み始めたのが2018年。着工してから住むまではちょうど1年間くらい。設計の仕事しつつだったから、実質的に工事にかかった時間は4ヶ月半くらいだったのかな。

手を入れる前の物件

佐藤の幼馴染の大工さんが2ヶ月来てくれることになってたから、それに合わせてとりあえず着工しちゃって、その後も図面描いてた。普通は「図面全部決めて見積もりとって予算内でできるオッケー」って始まるから、だいぶイレギュラーではある。笑

−笑。自分たちでやってみようって思ったのはどうして?

家を建てる上で経験できることは、自分ちの工事で全部経験しちゃいたいって思って。仕事の上での成長って意味もあるし、そのときはちょうど色んな工事を自分たちで施工してた時期で、工務店に頼まないでやってみたかったんだ。

−やってみてどうだった?

こういう設計にするとやり辛いとか、失敗したことが凄く学びになった。

あとプロはやっぱり凄いって身にしみた。自分たちで施工して、途中から職人さんに頼んだとこみたら、職人さんて早いきれいすごい!とか。

−それはすごく思いそうかも。具体的にはどういう作業だったの?

実作業としてやったのは、解体と減築工事の補助、減築ラインの基礎打ち、キワとか難しいところ以外のフローリング貼り、窓台づくり、外壁土壁塗り、内壁のボード貼り後のボード間のパテしてからの塗装、断熱材を詰める、とか。

−現場に何度か行かせてもらってたからなんとなくイメージつくけど、難しそう。聞いても具体的なところまではわからない…笑

あと、工務店に頼まないってことは、全業種の職人さんの手配が必要なんだよね。大工さん、水道や換気設備の設備工事屋さん、配線してもらう電気屋さん、つくりつけの家具やドアを頼む家具屋さん、左官屋さん、屋根は板金屋さん。

それから、お風呂をユニットバスじゃなくしたから、左官屋さんからの防水屋さん、タイル屋さん、水道屋さんは随時…マルチにできる大工さんもいたりするけど、家建てるのに必要な業種って10業種くらいあるかも。

だから工務店のスケジュール管理能力もほんと凄いと思った。必要日数予測して、要所に調整日を挟みつつ、バッティングできない作業はずらして、無駄なく工程を組むっていう…

工務店を完全にいれないのはかなりハードル高いから、工務店に頼みつつ、できるところやらせてもらうのがやりやすいとは思うよ。

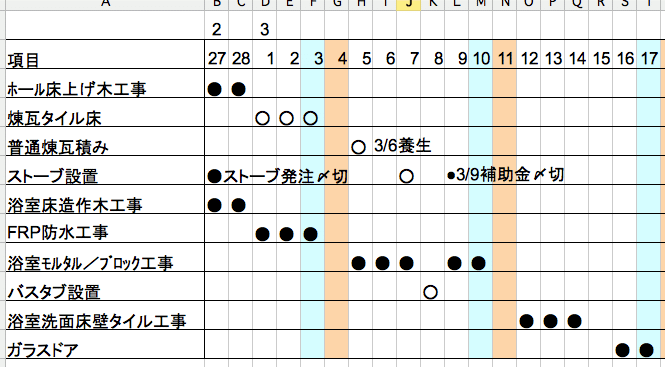

浴室の作業スケジュール

斧を足に振りおろして全治2ヶ月…怪我に注意。

−前職で蔵をリノベーションしてお店にしたとき、空間って空調とか照明も含めての総合的なもので、物理的な要素のせめぎ合いがすごいと思った。雰囲気と実利性の兼ね合いで、こちらを立てるとあちらが立たずになったり。

そうそう。建築の仕事って、8割がた細かい調整の気がする。辻褄あわなくなる、怖いって思うこともあったり。うまく噛み合わせるのが仕事だし、そこに凄くやりがいを感じるんだけど。

−家の工事にかかった費用はどれくらい?

トータル費用は1200万くらい。工務店に頼んだら1800万くらいかかったかなと思う。自分たちの人件費は計上してないから、そこも計算にいれたらお得とは言えないけど、手数料がかからないぶん、同じ金額だったら良い材料が入手できたとかはある。

家を持つことの投資リスクを考えても、物件を安く入手して、手を入れて住むっていうのはすごくいいと思うよ。

−山場とか、しんどかったのはどういうところ?

他の仕事が入って中断して、再開するときの腰の重さかなあ。まだできてないんだ…からの気持ちの盛り上げ方。笑。二人だけでやってると辛いから、誰かに来てもらってWSにして盛り立てるとか、工夫したところかな。

−土壁塗りWS行かせてもらったよね。職人さんがいて、学生とかもたくさん集まってて、土壁を練るところからやったの楽しかった。一部でも自分でやる場合、ここは気をつけてっていうのはどういうところ?

怪我!怪我は一瞬の気の緩みなんだよ。一番最初は超慎重にやるんだけど、慣れたらサクサクやるようになって、あ!って指切れたりとか。これは逆に初日にだけど、佐藤は薪割りの斧を足に刺しちゃったこともあった。全治2ヶ月…

今は危ない道具もネットで買えるし、色んなものの使い方が動画で学べるけど、生身で学んだり教えてもらったりするのがベストだとは思う。職人さんが1年目に叩き込まれることをやらないではじめちゃうのはリスクなんだよね。

素人が道具を使うってことに対して、怖い気持ちはずっと持ってたほうがいい。あとはよく寝てからやることと、必ず休憩をとること。大工さんはお昼休憩以外に、10時と15時に必ず休憩とってるけど、その時間にとる意味があるんだよね。

設計を軸に、興味のあることを色々やりたい

−家って、つくろうと思えば自分でもつくれると思う?

うーん、理論的には。実際のところは、できる人はできる、って感じかなあ。基礎から打って建築申請までは難しくても、作家とか料理人とか、普段から何かつくってる人が、家を自分ですごく素敵にリノベしてるのはある。そういうのはインスタとかピンタレストとかで見つけられるよ。

暮らせる建物をつくるのは、けっこう多くの人ができる気がするけど、自分の描いたイメージ通りのものをつくるのは、かなり難しいことだと思う。

−つくれることと、理想が形になることの間には開きがあるってことだね。

まゆちゃんは、なんで建築をやろうと思ったの?

建築学科に入った時は仕事が楽しそうだなってふわっとしたイメージだったんだけど、在学中に設計事務所にオープンデスクでいって、やりたいって思った。それで卒業後は、学校で授業に来てくれた人の事務所で働いてたのね。でもめちゃくちゃハードなんだよね。日付超えるまで働いて当たり前みたいな。

それで、なんでこうなっちゃうのかなって一旦やめて、建築系の商社で働いてから、札幌に戻ってきて一級建築士の免許とって。それからずっと建築事務所で働いてた佐藤と結婚して、一緒に独立した感じ。

だから設計だけに強くこだわっていはいなくて、家具作りとか設計周りのこともやったり、施工する側にまわってみたりして。あとは工事中の納屋ができたら、一部は事務所、そのほかのスペースで場づくりをやりたいとも思ってるんだ。ギャラリー的なこととか、フリーマーケットとかヨガ教室とか民泊とか。今は色々動きにくくなってるけど…

だから設計を軸にしつつ、その周りの色々興味あることもやっていきたいんだ。

ディスタンシング、自動運転、モバイル、サブスク

−話は戻るんだけど、これからの建築ってどうなっていくと思う?

たぶん、ぜんぶ一気には変わらないんだよね。

たとえば阪神淡路大震災後に、建築基準法の構造基準は厳しくなったけど、それは新しく建てるものに対してで、建物にはその基準が適応されてるものとそうじゃないものが混在してる。学校とか公共施設は後付けの補強をしてて。

−建物にバッテンついてるやつ。

そうそう。だから、応急処置的なものと、長期的に残っていくものへの後付けの工事と、全く新しいものとが、やっぱり混在していくんだと思う。

かつ新しいものは、まだ答えが見えてないから、いろんな人のいろんな考えのものが乱立して、そこからまた淘汰されて方向性が定まっていくんだと思うんだ。

細かいところでいうと、熱交換換気システムはもっと普及するかもしれない。今の建物は24時間換気が義務付けられてるんだけど、うちは寒冷地だから換気で冷気暖気が逃げていかない仕組みを使ってて、ウィルス対策で換気を強めにするならそれが全国的になるかもとか。そういうじわじわした変化なんだと思う。

−たしかに既にあるものが一気に変わるっていうのはなさそう。分散化とか、地方への流れはありそうではあるけど

それも、前からあった、電気水道インフラの問題と過疎地の集約化との兼ね合いの中で、だよね。人のいないところといってもインフラを考えるとある程度集約して住むことになるとか。

あとは、トヨタのスマートシティ的なものとどう組み合わさっていくのかとか。

−いま、富山の山の方に引っ越そうとしてるんだけど、公共交通がなくて、NPOのバスが1日に数回走ってるのね。でもその時間帯が、高齢の人が病院に行くのに良い時間で、学生が電車通学するための時間じゃないんだよね。子どもが高校生になるまでに、自動運転でバスの本数が増えるといいなあと思ってて。笑。

インフラがなくなってしまったところに一気に新しい技術が導入されるみたいな、地方にはそういう可能性もありそう。

うんうん。前に、自動運転が普及したら、学校の校舎がいらなくなるって建築のプレゼンがあって面白かったよ。授業もバスの中でやって、毎日違う場所に出かけて、みたいな。それも山とか海とか畑とか、ある程度広々とした外空間がある地方向けなのかな、と思った。

−面白そう!学校もだし、オフィスも、毎日全員がそこにいる必要ないってなって、床面積は少なくていい、家賃減らせるってなりそうだよね。

家もね、子どもが育つまでは一軒家で落ち着いてって思うんだけど、そのあとはモバイルハウスを持って、移動しつつ夫と私の実家を行き来するのがいいかなと思ったりしてて。

そうそう、モバイルもいいし、サブスクリプションもあると思う。家のサブスクも増えるんじゃないかな。毎月の基本使用料で全国どこにでも住める的な。

−どんどん増える空き家を別荘にしての共同管理とか。三木佐藤アーキは大分事務所もあるもんね。

それこそ自分たちで作ってるから、ずっと工事中なんだけどね…笑

▲▲▲

写真 竣工写真:saiko ito その他:mikisatoarchi

三木佐藤アーキ https://mikisatoarchi.com/

北海道新聞 連載 https://mamatalk.hokkaido-np.co.jp/special/pickup/19932/