アリスの昆虫教室 ヘビ編

アリスの昆虫教室 第37弾です。

アリス:みなさん、おはようございます!昆虫大好きな大食いモデル、アリハウこと、アリス・ハウエルです!

チカノベ:昆虫に詳しい、天の声のチカノベです!

アリス:この番組は、私がチカノベさんと一緒に、昆虫について説明するものです。

チカノベ:できるだけ、昆虫の実物写真や、えぐい表現を見せない、昆虫が苦手な人のための番組でもあります。

アリス:今回は第37弾、ヘビ編です。

チカノベ:今年は巳年ですね。このネタを思いついたきっかけは、巳年だからではないです。たまたまです。年末年始頃に、ヘビそっくりな昆虫の生態が面白いと思い、そういえば巳年だな、と思いました。今回、ヘビに擬態した昆虫5種と、名前にヘビがつく昆虫1種を紹介します。

アリス:ヘビは、もちろん昆虫ではなく、専門外ですが、爬虫類(はちゅうるい) 片鱗目(へんりんもく) ヘビ亜目に分類される爬虫類の総称です。

チカノベ:昆虫がヘビに擬態している理由は、多くの昆虫の天敵である鳥類を脅かすためとされています。鳥の天敵はヘビで、鳥が昆虫を食べようとし、ヘビのような姿が現れると、鳥は「キャー!!ヘビー!!」と思って驚き、逃げてしまいます。

アリス:ヘビに擬態していても、食べられてしまうことはあるので、効果てきめんとは言い難いです。

チカノベ:親の実家にあった小さな山椒の木に、ナミアゲハの終齢幼虫が何匹かいましたが、ヘビに擬態しているはずなのに、カラスに食べられて全滅したこともありました。鳥は結構頭が良いので、騙されないこともあります。

アリス:ヘビに擬態する目的は、鳥を脅かすためなのか、真相ははっきりしませんね。

チカノベ:では、ヘビに擬態していると思われる昆虫5種、名前にヘビがつく昆虫1種を紹介します。

チカノベ:まずは、ベニスズメの終齢幼虫です。

アリス:ベニスズメは、チョウ目 スズメガ科に分類される昆虫で、同名の鳥類もいます。

チカノベ:この図を描いた結構あとに気づきましたが、本当はビロードスズメ(同じくスズメガ科)を取り上げるつもりでした。実は、この記事の元ネタになった本やネット記事があり、本ではビロードスズメ、記事ではベニスズメが説明されていました。ベニスズメの幼虫も、ビロードスズメの幼虫も、まるでヘビのような姿をしています。

アリス:ベニスズメの成虫は、紅色の体を持つ美しいガですが、ベニスズメの終齢幼虫は、ヘビのような姿をしていて、危険だと感じると、ヘビの目のような模様のある部分、つまり眼状紋(がんじょうもん)を膨らませ、「ヘビだぞー」と言っているかのように、ヘビであることを主張します。

チカノベ:草むらで、ヘビを見つけたらびっくりしてしまいますが、ヘビにそっくりなベニスズメやビロードスズメの終齢幼虫とヘビを見分ける簡単な方法があります。本物のヘビより体が短いことや、ゆっくりのそのそ歩いているところがヘビと違います。

アリス:スズメガの幼虫は、咬みませんし、無害なので、安心して観察できます。よく見ると、かわいいイモムシです。

チカノベ:次は、ヨナグニサンです。

アリス:ヨナグニサンは、チョウ目 ヤママユガ科に分類される昆虫の一種です。

チカノベ:ヨナグニサンは、初めに与那国島で見つかったので、その名がつきましたが、フィリピンやマレーシアのような、アジア各地にも生息しています。沖縄では天然記念物に指定され、絶滅危惧種のため、捕獲は禁止されています。

アリス:現存する昆虫の中で世界一大きく、翅を広げた大きさが20〜28cmの超巨大なガです。

チカノベ:東宝の怪獣映画「モスラ」のモデルにもなっています。

アリス:この昆虫は、前翅先端部にヘビのような模様を持っていて、裏から見てもヘビそっくりです。

チカノベ:ヨナグニサンの他にも、ヘビのような前肢先端部を持つヤママユガ科のガはいますので、興味がある方は調べてみてください。

チカノベ:次は、ジャノメチョウです。

アリス:ジャノメチョウは、チョウ目 タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科 ジャノメチョウ属に分類されるチョウの総称です。

チカノベ:ジャノメチョウは、漢字で蛇目蝶と書き、その名の通り、ヘビの目があるチョウで、ヘビの目のような模様で、天敵の鳥を脅かしています。実際、天敵に効果てきめんと言えるかはわかりません。種類によっては、眼状紋の数が違います。図は、目の模様が多い種類の、ウラジャノメです。

アリス:逆に、目玉のような模様を目立たせて、外敵に襲われる際、翅を狙われ、体には大きなダメージが及ばないという戦略もあるそうです。眼状紋を多く持つ種類のジャノメチョウは、余計に目立って、翅を攻撃される回数が多く、飛翔能力が下がり、外敵から逃げられなくなり、個体数が激減することがあるようです。

チカノベ:眼状紋を持っていると、メリットもデメリットもあるんですね。

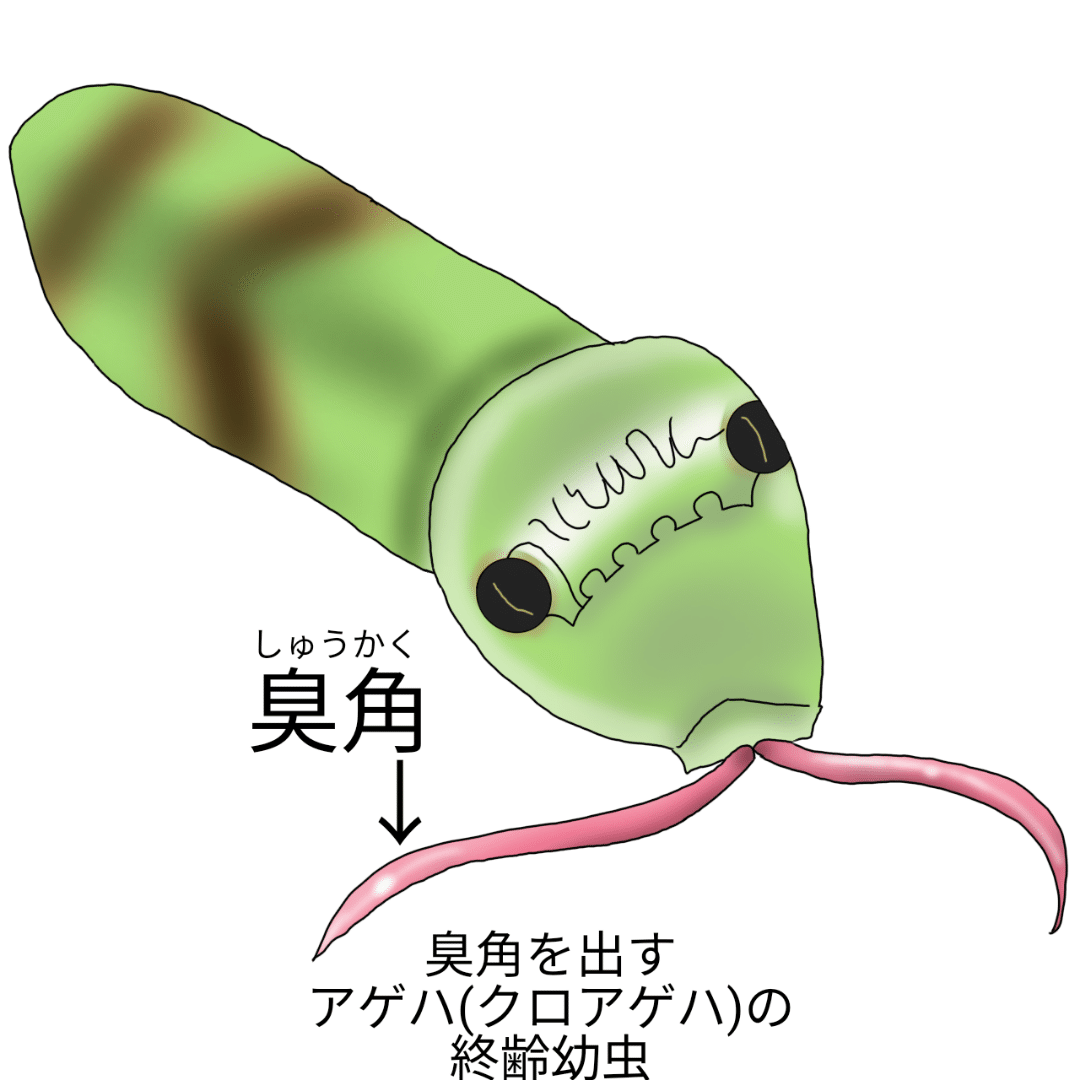

チカノベ:次は、アゲハの終齢幼虫です。図は、臭角(しゅうかく)を出すクロアゲハの終齢幼虫です。

アリス:アゲハチョウは、チョウ目 アゲハチョウ科 アゲハチョウ上科のひとつの分類単位で、クロアゲハはチョウ目 アゲハチョウ科に属するチョウの一種です。

チカノベ:クロアゲハを始め、アゲハチョウの幼虫は、外敵に襲われると、胸部を膨らませ、派手な色の臭角、つまりクサい角を出して威嚇します。その姿は、まるで睨んでいるヘビのようです。臭角の色は、多くの種類は黄色っぽいオレンジ色ですが、クロアゲハは赤く、臭角がまるでヘビの舌のように見えます。臭角のニオいは、アゲハの種類や食草によって異なって感じます。

アリス:アゲハチョウの幼虫は、種類にもよりますが、多くの種類は、ミカンやカラタチ、カラスザンショウなどの、ミカン科の植物の葉を食べて成長します。若齢時は鳥のフンに擬態していますが、終齢幼虫になると、体が緑色になり、胸部にヘビの顔のような模様を持ちます。

チカノベ:最初に説明した通り、鳥の目をごまかせないこともあり、カラスなどに食べられてしまうこともあります。アゲハの幼虫の天敵は鳥類だけではなく、寄生バチやススメバチ類、ヤドリバエ、サシガメなどの昆虫、トカゲやヘビのような爬虫類、病原菌にも襲われる可能性があります。そういった天敵にも、ヘビの擬態では身を守れないことがあります。

チカノベ:次は、アケビコノハの終齢幼虫です。

アリス:アケビコノハは、チョウ目 ヤガ科に分類されるガの一種です。

チカノベ:昔、家の町内会にある公園で、このイモムシを初めて見た際、目玉部分を膨らませていて、気持ち悪いと思いました。

アリス:毒々しい奇抜な見た目のイモムシですが、無害ですよ。

チカノベ:アケビコノハは、将来飼ってみたい昆虫のひとつです。目玉模様は体の反対側にもあり、上から見るともっとヘビっぽく見えます。画像検索を見る限り、模様や色、大きさ、太さには結構個性が出ていると思うイモムシです。図は、濃い赤茶色の体をしていますが、緑色の個体もいます。チカノベは、緑色の個体は実際には見たことがないです。

アリス:ヘビに擬態しているというよりは、アケビの枯れ葉に擬態しているとも言える昆虫で、幼虫はアケビ科のアケビ、ミツバアケビ、ムベの葉を食べます。成虫の姿は、まさに枯れ葉のようです。

チカノベ:外敵に襲われると、目玉模様のある部分を膨らませ、図のようなポーズをします。

アリス:チカノベさんの言うように、アケビコノハの幼虫を知らない人の、実際の第一印象は、昆虫好きでも気持ち悪いと思いそうですが、よく見るととてもかわいくて、個性的なイモムシで、観察していると愛着が湧いてくると思います。

チカノベ:最後は、ヘビに擬態してはいませんが、名前にヘビがつくので、一応説明したい昆虫、ヘビトンボです。

アリス:ヘビトンボとは、ヘビトンボ目(アミメカゲロウ目) ヘビトンボ科に分類される昆虫の総称、または一種です。漢字では蛇蜻蛉と書き、トンボと名前にありますが、共通点は幼虫時代、水中で生息することくらいで、トンボは成長過程に蛹を経ない不完全変態ですが、ヘビトンボは蛹を経る完全変態で、分類上は違う昆虫です。

チカノベ:ヘビトンボの名前の由来は、捕まえようとすると大きな腮(あご)で噛みついてくる様子が、鎌首をもたげたヘビのようだからで、トンボという名がついたのは、トンボのような大きくて透明な翅を持っているからです。

アリス:幼虫も噛みます。幼虫は、ざざ虫やカワムカデ、孫太郎虫(マゴタロウムシ)と呼ばれています。昆虫食で素揚げしておやつにしたり、漢方薬になったりします。ざざ虫は、カワゲラやトビケラの幼虫のことも指します。幼虫は主に水生昆虫を大腮で捕まえ、小腮と前脚、中脚を使って丸呑みします。

チカノベ:丸呑みってところがヘビっぽいですね。

アリス:なんと、蛹も噛みつくことがあります。多くの昆虫の蛹は、微動だにしないイメージがありますが、ヘビトンボの蛹は噛むことがあります。

チカノベ:幼少期から昆虫好きですが、噛む蛹がいるなんて全然知らなかったです。

アリス:ヘビトンボを観察する際は、ヘビトンボの一生を通して、噛まれないように注意しましょう。

アリス:アリスの昆虫教室第37弾、ヘビ編はこれで終わりです。

チカノベ:もっとヘビに擬態した昆虫について知りたい方や、質問がある方は、コメントくださいね!

チカノベ:では!

アリス:またお会いしましょう!