【悩める子羊たちへ】デッキビルダーが送る、”紙束”を”デッキ”に昇格させるコツ6選

執筆:学習院デュエサデッキ投稿担当、延べ棒

カードゲーマーならば誰しも経験したことがあるだろう。

デッキ制作の苦しみを。

「いざ回してみたらデッキじゃなかった。なんだこの紙束は」

といったことも日常茶飯事。

とりあえず使いたいカードや使いたいギミックは浮かんでおり、なんとなくやりたいこともあるものの、それをいざデッキにしようとするともはやデッキではないナニか……つまり紙束が誕生してしまうのはよくあること。

そこでそんな皆さんを救済すべく、n番煎じではあるが今回は紙束をデッキに昇格させるデッキ作りの超基礎的なコツ6選を特別にお届けします。

※今回の記事ではあくまで、普遍的なデッキ制作の考え方について話しています。つまり環境デッキに勝つ強いデッキ作り、ではなくそもそもデッキとして成り立たせる作業、遊べるデッキを作るには?ということについて話しているということです。

また筆者はデュエマの大会で大きな結果を残してるプレイヤーではありません。あくまでデッキビルダーを気取っているクソガキかもしれないということをご了承ください。それでも少しでも皆さんに楽しいデュエマライフを送っていただきたく、私のノウハウをお伝えしている次第です。信用できない方はカジュアルとか紳士デュエマとかの動画見てください

0、はじめに。目指すべき”デッキ”とは

はじめに、私が考える良いデッキの条件がこちら

・ある程度の安定感を持ってやりたい動きができ、コンセプトが明確

・デッキ内から意味の薄いカードが極力排除されている

まあ2つ書きましたが、デッキに意味のないカードが少なけりゃその分よく回るんで実質1つかもしれません。要はコンセプトをしっかり守れていてほどほどに回る、というのがデッキになるための条件です。

コンセプトを守れている、というのはそのデッキがやりたいことをしっかり主軸に出来ているかということ。

ちょっとわかりにくいので例として赤白青鬼羅star(以下ラッカキラスター)というデッキタイプを挙げてみます。

ラッカキラスターのコンセプトは「キラスターを主軸として、小型、中型のメタを絡めて盤面を作っていき相手を詰める」ことです(あくまで私の考え)。ここから遠のくカードを積んでしまうことがコンセプトのブレです。

さて、ここで公式で発売しているラッカキラスターの構築済みデッキを見てみましょう。

明らかにコンセプトからブレているカードがありませんか?

そう、なんか右下にやたら我の強そうなうるせぇ奴がいますね。

もうお判りでしょう。こういうことです。

「これはサブプランなんだ!」と聞くと聞こえはいいですが、メインプランを疎かにして積むサブプランに価値なんてありません。我我我でしか勝てなかった試合も勿論あるでしょうが、それ以上にこの2枠をイザナギやシャッフなどにして勝てる試合の方が多いでしょうしデッキが回ります。

こういうのがコンセプトのズレ、です。

そしてさらに私は”良いデッキ=勝てるデッキ”とも考えていません。

こうしたことを前提として、こっから色々喋っていきます。

1、全対応は諦めろ!

まずお伝えしたいことが1つ。それは全対応は諦めろ、ということです。

わかりやすい例がこちら。

「あのデッキにも勝ちたいな…じゃあこのメタカードを積むか。いや、あのデッキも意識しなきゃな…じゃあこのメタカードも積んでっと…。あれ、なんか回んなくなっちゃった…?もー私ったら、ばかばかばかばか!」

これです。カードゲーマーの愚かな習性の1つ、全対応症候群です。

なんでもかんでも勝とうとしてデッキのコンセプトを歪めて対応に走る、愚の骨頂とも呼ぶべき行為です。これを発症しているうちはデッキにはなりません。”特定のギミックをメタる行為”は自然に組み込めないと足を引っ張りがちです。

環境デッキのような基盤の強いデッキならまだしも、環境前線レベル以下のデッキがこれをやると一気にデッキが回りにくくなるケースがあります。

隙を嫌い過ぎるが故に却って隙隙の傾向。勝ちたいという気まぐれは時に悪質です。

まずはこれを念頭に置きましょう。

簡単な例を挙げると、「不利対面A、不利対面Bどちらも5分に。どっちのメタカードも積む!」みたいな状態から「不利対面Aの方が数が多いから、Bは割り切ってAに抗えるようにメタを絞る」という感じです。

二兎を追う者は、ですね。

そも環境を見ないというデッキはメタカードを抜くか『異端流し オニカマス』のような刺さる範囲の広いメタを積んで終わりにする、という手もアリ。

下手にメタを積んで自分の動きを遅くするくらいなら、自分の動きの再現性と速度を上げた方が勝ちにも繋がります。

まあそも今回の記事のテーマは”デッキにすること”なので、メタ云々の話をすること自体が脱線している気もしますが…まあいいでしょう。次です。

2、初動の割合

次にデッキでよく考えるのが初動の枚数です。

これはデッキによって異なる部分もありますが、大体最序盤にプレイしたいカードは合計で8~10枚くらいを目安にしておくといいです。これ以上少ないとやはり序盤の不安定感が否めませんし、これ以上多くてもデッキの枠を圧迫しがち。

例えば2ターン目ブーストをしたいデッキなら『フェアリーライフ4+フェアリーリライフ4+地龍神の魔陣2』といった感じで合計10枚になります。

また先ほど多すぎるのはダメ、といいましたが例えば3→5のマナカーブを徹底したい!といったデッキの場合は3マナ時の初動を増やす、といった考え方もアリです。

あとは2→4→6のマナカーブを目指すなら、4マナ時のマナ加速は8枚くらいを目安にするといいと思います。

参考までに初動の枚数と先攻・後攻の特定ターン目までにそのカードが引ける確率一覧を乗せておきます。

3、コンボにはリソースをしっかり確保。要求値の高さから逃げるな!

これもアリがちな話です。

「このデッキはこのカードとこのカードが揃えば最速3ターンキルを実現できる!」

はい、非常に耳触りのいい言葉ですね。

でもあくまで可能性と可能かどうかは別で考えなければなりません。

例えば要求値が三枚のコンボがあったとしましょう。これらが3ターン目に揃えば3キルが可能だとして、それらが毎試合綺麗に揃ってくれるわけがありません。

要はある程度のリソースを担保してくれるカードが多くのデッキには必要という訳です。言葉で表すなら中継ぎ、保険的なカードですね。

例えば設計図系統のカードとか、TTTみたいなドローカードとか、切札勝太&カツキングなんかも該当するかもしれません。こうした最速の動きが取れなくてもコンボ成立に向けて動いていけるカードが搭載されていれば、最速じゃなくても最低限の強い動きが出来るようになります。

4、デッキに私情を挟まない

これは難しい所ではあるんですが、「デッキをデッキじゃなくしている原因」の最たる理由はこれだったりします。

要は好みで入れてるカードや、自分が勝手に味だと思っているカードがデッキの動きを阻害しているパターンです。

大会優勝者のリストから数枚いじって使いたい症候群の派生と言えるかもしれません。

もちろんデッキに好きなカードをいれたりやりたい動きを盛ることは決して悪いことではありませんし、デュエルマスターズの楽しみの一つです。それを否定する気は一切ありません。ただ、自分の好みで「入れてみたかったから入れた」カードがデッキの動きを悪くしてしまうケースは現実問題割とあります。もう一度自分のリストを見直し「あれ、このカード入れてみたかったから入れたけど役割全然なくないか…?」と考え直してみることも大事です。

5、デッキはデッキメーカーで絶対に一度回せ!!!

恐らくデュエマプレイヤーの99.9%が使っているデッキメーカー。皆さんはちゃんと組み終わった後にデッキメーカーを使って回してみているでしょうか?

デッキメイカーの〈分析〉から〈初手ドロー〉を選択し、〈追加ドロー〉を押すことでデッキを軽く回すことが出来ます。マナ埋めやブーストを頭で補完したり、山操作やサーチ機能が無いのは大変なところではありますが、仮組みしたデッキが本当に回るかどうかをある程度検証できる超便利な機能です。

そして、大抵回してみると「あれ、このカード要らんな…」「なんかコンボパーツ揃わなすぎかも…」といった事態が発生します。そう、1発の机上論でちゃんと動くデッキを作れる人はそう多くは居ません。

デッキが完成したら一度デッキメーカーの機能で回してみて、本当に使えるかどうかを絶対に確かめるべきです。ここをサボれるのは天才だけです。

6、いいデッキが出来たと思う!…けどメタに弱いし受けも無くて…

なんとなくデッキが形になって、動きの安定感もしっかりしてきて要らないカードも入っていないのに、いざ40枚を見返してみると受けやメタ、メタ処理がほとんど搭載できていないといったことはあります。

「流石に受け少なすぎるのは不安…」

「メタ出されたら乗り越えられないかも…」

「でもこれ以上減らせる枠が無い…」

Q、こんな時どうしたらいいんでしょうか?

A、諦めろ

諦めろというのは言い過ぎたかもしれません。しかし受けやメタの突破力というのはデッキによっては限界があるものなのです。

皆さんは日々、受けやメタ突破に最速確殺3キルループまで併せ持ったイカレポンチクソバカマーシャルや、メタ&メタ殺しにハンデスとEXターンまで併せ持ったアルティメットアホタレファイアーバードなどを見ているせいで、対応力や受けの薄いデッキに不安感を抱いてしまうかもしれません。

しかしそれは貴方のせいではなく、デッキタイプが弱いのです。

どんなに完璧にコンセプト通りのデッキを作ったとしても、そのコンセプト自体の優劣は残念ながら存在します。

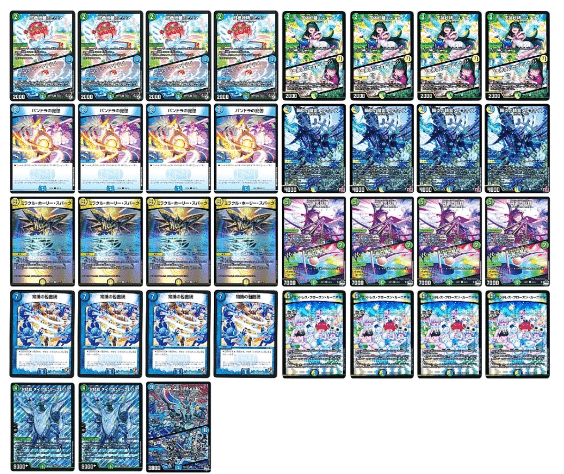

ここで例として私が去年投稿したシンべロムのデッキを見てみましょう。

このデッキを組めた時、私は達成感でいっぱいでした。シンべロムを主軸とするデッキとして、素晴らしいものが作れたと。なんなら去年一番の力作とまで言えるかもしれません。

しかしこのデッキが環境デッキはともかく、その辺の中堅デッキに勝てるのかと聞かれれば、

「無理ぽ」

この一言に尽きます。

デッキの基盤が強いデッキは、1枚で複数の役割を担えるカードが多く搭載されていることが多く、また1枚1枚のパワーが高いためコンセプトの強さがダンチです。

このデッキの完成度が低いのではなく、”シンべロムを使って勝とうとすること”というコンセプトそのものが弱いのです。

そうです。アリを鍛えてムキムキアリどころかモハメドアリにすることは出来ても、インド象には勝てないのです。

でも、それは前提だから。

そうした現実を受け入れ、変に構築を歪ませることなく自分の構築に自信が持てるようになれば貴方はもう立派なデッキビルダーです。

これが最初に『いいデッキ=勝てるデッキ』ではないと言っていた理由です。

Ex1、脳内カードプールの拡張

デッキ制作のコツ、という話からは少し外れてしまうのEx項としましたが、もう1つ大事なことをお伝えしておこうと思います。

それが脳内のカードプールを拡張しておくことです。

要はいろんなカードやギミックに触れておこうという話。

当たり前っちゃ当たり前の話ですが、色んなカードを知っているとそれだけデッキの選択肢は広がるし構築力は上がります。好きなカードやギミックを最大限活かすことにも繋がります。

じゃあどうやればいいのって話ですが、簡単かつ効果的なのはデュエマのYoutubeを観ることです。デッキ紹介の動画は勿論、新弾のカード情報が出た時には大抵相性の良いカードを紹介していてくれている動画がポコポコ投稿されます。普通に動画を観るので楽しく時間を過ごせますし、それだけで勝手に脳内に知識が蓄積されます。

色んな面白いデッキを組みたいと思ってる人は、スキマ時間にデュエマの動画を観るといいでしょう。

他にも少し面倒かもしれませんが、デッキメーカーの検索機能を活用して眺める、という手もあります。

例えば「コスト5の水の呪文」を強く活かせる新規のカードが出たとしましょう。そうしたら私はたいていデッキメーカーの絞り込み機能で「コスト5の水の呪文」を検索しひたすら目を通します。この作業を繰り返していると、自然と色んなカードの知識が増えていきます。

時間を食うのでより暇人向けではありますが、興味ある人は試してみると良いでしょう。

あとはシンプルにデッキを沢山組むこと、です。自分で一度組んだデッキは脳内に残りやすいので、新しいカードが出た時に「あ、前自分が組んだデッキと相性が良いかも!」となりやすいです。それだけ脳内に蓄積されたギミックの数が多いということです。

まとめるとインプットとアウトプットの繰り返しですね。なんか勉強チックになってしまいました。さーせん。

おわりに

ここまでお読みいただきありがとうございました。

正直、デッキを作るというのは非常に大変なことです。完成度を求めるとなると尚更。それをここ1年、サークルのデッキ投稿を担当させてもらって身に染みて感じました。でもそれ以上にやっぱり楽しい作業でもあります。

この記事が、誰かの素敵なデッキ作りライフの一助となることを祈って。

それではまた。

〈おまけパート〉実際に組んでみる

おまけとして、実際にどんな感じに私がデッキを組んでいるか、その過程を紹介しておきます。要は実践編ですね。ちょっと長いので興味がある人だけどうぞ。

紹介しているのはこの前紹介させていた《トリーヴァメルキウス》です。

X(旧Twitter)で紹介した時とは若干型が変わっています。

では早速行きましょう。

まず最初にデッキのコンセプトを考えます。

メルキウスというカードを活かすアプローチは多くありますが、私が目を付けたポイントは

・出したターン(4マナ)の次のターン(5マナ時)に自身をタップして7コストの呪文まで打てる

という点。

ここから「メルキウス+7コスト呪文」をコンセプトにすることを決定。7コストで強い呪文を探す作業に入りました。

しかし意外とパンチのあるカードが見つかりませんでした。

「ロストソウル」系統で全ハンデス、というのも面白かったりするんですが、個人的に5ターン目にただ全ハンデスをするというのはしょうもないと思ったのでボツに。

そこで視点を変え、7コストで破格のアドバンテージを取れそうなカードを探すことにし、『パーロックのミラクルフィーバー』と『知識の包囲網』に辿り着く。しかしこの2枚はアホみたいに手札が増えるだけなので、その手札を出力に出来るカードを模索。そして『エターナルフローズンカーニバル』(以下ズンカバ)を思いつき、

「メルキウス+知識の包囲網+ズンカバ」

をコンセプトに決定しました。

コンセプトが決まったのでとりあえずコンセプトとなるカードを各4投。

まずデッキの色を決めます。

ズンカバを打つためのスノーフェアリーという種族に自然や水が多いことと、メルキウスを素出しするために光が必要なので『光水自然』とすることを決めました。

次にデッキの目指す動きを決めます。

このデッキの場合は「とにかく3ターン目までにメルキウスを手札に加えて、4ターン目にメルキウスを出し、5ターン目に知識の包囲網を打つ」ということになります。

そしたら初動を考えます。

このデッキで2ターン目ブーストをする意味は多色枚数と要求値の多さからそこまで無いと判断したため、初動は

・ドローソース

・できればスノーフェアリー持ち

・スノーフェアリーならばできればツインパクトor呪文

の条件で絞ることに。

その結果ポミリン、パンドラの記憶、弓道の妖精の3種を採用することに。プラスで最速の動きを確保でき、かつ希少な光持ちスノーフェアリーのエスメルもここで採用。

コンボの要求値が高いことと、エスメルがリソースを稼げるわけでは無いこと、コンボを決めることがほぼ勝ちに直結することを考慮し初動は少し多めに採用してます。

デッキの動きは固まったのでここでフィニッシュ方法を模索。

墓地にスノーフェアリーがいっぱい溜まるズンカバとの相性からダイヤモンドクレバスを採用。フィニッシュにしか使わないことと、メルキウスで回収できないこと、どうせ知識の包囲網で死ぬ程山札を引くので枚数が少なくても問題ないことから枚数は2投。山切れを考慮しながらEXターンも取れるフィニッシュ札としてダ―ゼンモンドもピンで採用。

さらに、メルキウスがエンジェルコマンドであるため、タダで唱えながらクレバスの殴るターンに呪文を止められるミラクルホーリースパークも採用。こちらは光単色の枠にもなれることから4投しました。

ここまで来たらほぼ完成。

スノーフェアリーの枚数がまだ足りないので、受け兼詰め札兼スノーフェアリー枠として同期の妖精を採用。

余った枠にはゴスペルやシラハなど色々と迷いましたが、ズンカバとメルキウスの捜索をより確実にしてくれるロストウォーターゲートを採用。

これで40枚。デッキの完成です。

こんな感じですね。本当は作っている途中にデッキメーカーを回しながら枚数の微調整をしているのですが、今回はあくまでどんな感じで作っているかを見せたかったのでザックリとした過程だけお見せしました。

この記事で紹介させていただいたポイントの中でも

・コンセプトの確保

・初動の確保

・要求値の高さのクリア

の3点は特にお見せできたかなと思います。

少しでも参考になれば幸いです。

さて、これで本当にこの記事はおしまいです。

ありがとうございました!!!

またね。

延べ棒