ワールドカップ女子ジャンプノーマルヒル大会を観戦して得た学び

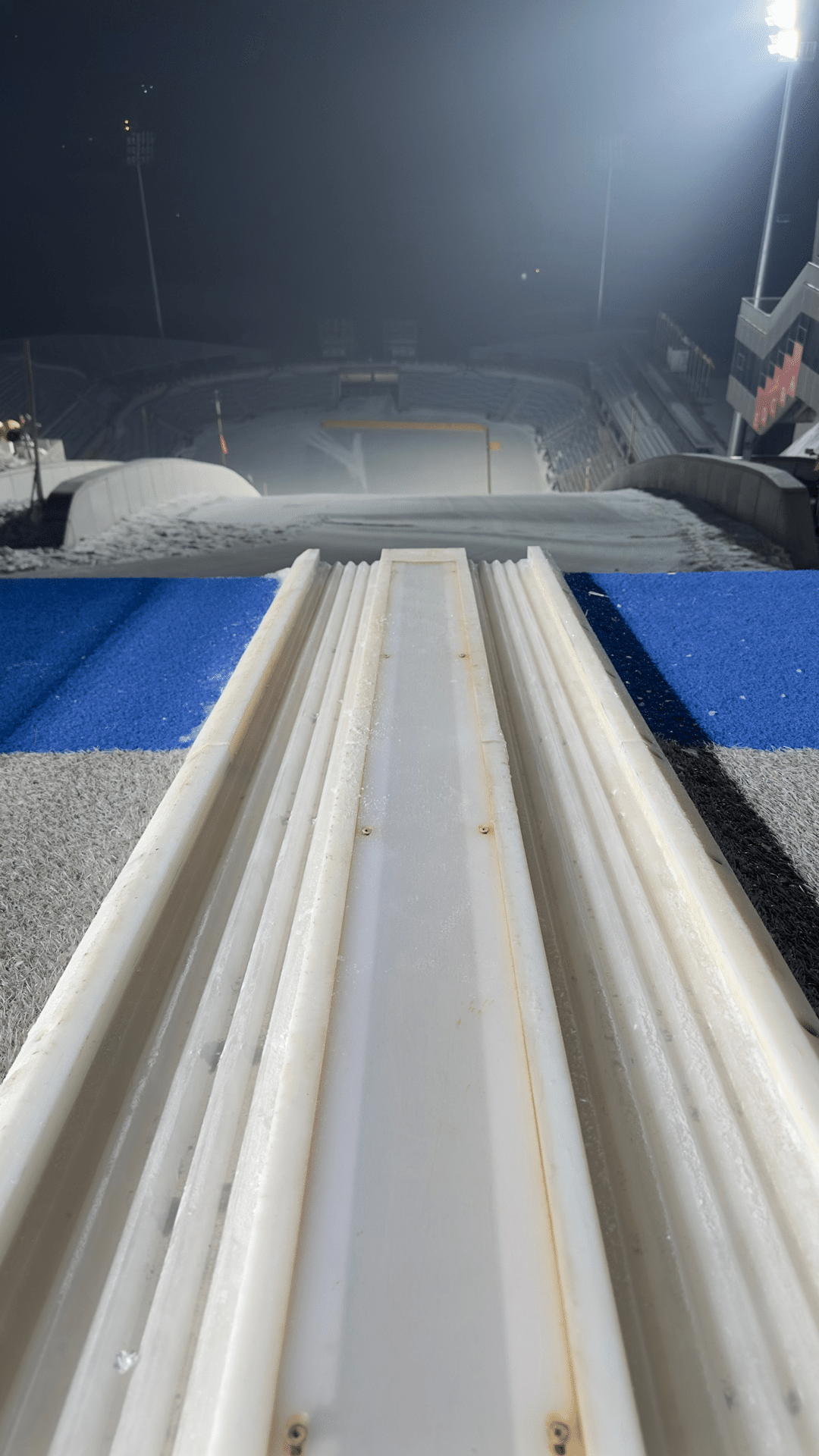

上記の写真は今朝の様子。

毎日行う朝ランでジャンプ台周辺を一周するのが私の日課です。私は夜が苦手なため早朝や午前中に走ることが多いです。普段はランニングの際は止まることがないのですが、今朝は大変月が綺麗だったのと良い角度&場所であったため、今日は止まり撮影してきました。

今回は先週金曜日から行われたワールドカップ観戦の内容の少し触れながら、私がコーチとして今まで経験と、深めた学びの答え合わせがこの試合でした。そのお話をしたいと思います。

五感

金曜日の予選は体調不良だったため国際スキー連盟(FIS)のアプリから結果のみライブで確認しながら観戦しました。翌日の土曜日はまだ万全ではなく現地観戦に行くか直前まで迷っていたのですが、行かない後悔より行って後悔した方がいいと思い出発ギリギリまでお休みをし、現地に向けて出発し観戦しました。

データなどで見るリザルトやTVやSNSだけでも大変便利なのですが、実際に現地に行って観戦し五感で感じる感覚は私にとってとても新鮮で刺激的でした。

また、体調も次第に回復し、日曜日も観戦することができました。

手前のNika Prevc選手(スロベニア)

スキーの短さに大変驚いた。選手にとって大事な翼の役割をするジャンプスキー。

体重と身長によって決められるルールがある。男子と女子は同じルールであるが、彼女のように細身の体だと極端に短い板になる場合もある。最初に見た時は表彰式に出るために作られたダミーの板かと勘違いするくらい短くて驚いた。

また、ジャンプスーツのブーツ付近の裾も面白い。

かなりゴムにテンションをかけて縫い合わせているのがわかる。

私はそこを縫う補助具を購入したのですが、それらがない状況でゴムとスーツを縫い合わすのがとても大変なのです。

彼女はkollenhopp所属で私がお世話になった際に一緒に練習をした選手。

可愛らしい性格であるが、ジャンプではキレのある思い切った技術の持ち主。

まだ若いが今後の成長が大変楽しみだ。

視覚

私たちは主に視覚に入る情報を頼りにして物事を判断するかと思います。

特にスキージャンプ競技のコーチングだと一瞬で色々な物事などが生じます。それを見逃さない感覚、さまざまな問題を見抜く力、それをどのように選手に伝えると問題解決できるかを慎重に判断する力などが必要です。時にはジャンプ台の形状などにより選手が物に隠れてしまい大事な情報を得ることができない場合がありますが、選手の癖や雰囲気などコーチの経験力で予測し助言する場合もあります。

足が見えるので、選手の重心などある程度予測することが可能です。

確信に迫らなければならい細かな状況だと、選手と一緒にビデオを見て情報のすり合わせを行います。

聴覚

助走路では氷の二本の溝(レール)があり、左右片方ずつはめて滑り助走を行います。この際にスキー板と氷が擦れ合う音がします。選手によってその聞こえるタイミングが違ったり、音の大小や音色が違う時があります。

例えば良いアプローチを組んだ時にR1で上から潰されるようなGがかかります。たくさんかかった時により大きな音が聞こえます。逆にGが感じられなかった時は音が小さかったりする場合があり、その際に無線機などで選手とその状況をすり合わせR1で動かずに通過できているか、また、スタートでは理想の形や姿勢でスタートできているかを確認します。

音色ですが、特に飛び出す約10mくらい手前で板と氷が擦れ合う音ではない場合があります。それはGがかかった時や飛び出す時に左右のスキー板がレールの中で外側に広がりスキー板の側面とレール内の側面が擦れ合う際に、そのような音が発生する場合があります。一瞬ですが、シュルシュルいう違った音がその時だけ大きく聞こえる感覚です。

これはレールの側面はプラスチックで作られているため擦れ合うと抵抗になりブレーキがかかります。これらは減速する原因となるため良い技術ではありません。

その為、音も聞くようにしております。

もちろん空中も同様です。

風を受ける際にその風を切る音が聞こえるのですが、徐々に聞こえるのか、一気に聞こえるのか、またその音は小さいのか大きいのか…

ジャンプの技術や姿勢、空中に出た時の体の前傾角度やその時の風向きによって風を切る音も変わります。

このような感覚を敏感にして観戦をしてきました。

特に空中を観察できるため、選手の飛型や着地のテレマーク姿勢などは大変勉強になる。

技術について

ここでは少しジャンプ技術についてお話ししたいと思います。

前傾角度

土曜日はジャッジタワーに行き飛び出しから空中、また着地を観察しました。

やはり上手な選手はヒルサイズ近く飛んでも安定したテレマーク姿勢な印象でした。これには空中の前傾姿勢が関係するのではないかと考えています。

ただの前傾姿勢ではなく、特に体幹と下半身を使った芯の捉えた力強い飛び出しが可能とする、下半身が振り上がる前傾姿勢です。

芯を捉えた飛び出しは、ツルツルした氷の面で踏み切る際にスリップするのではなく、逆にグリップがあるかのように感じる感覚です。主に体幹や臀部、太もも周りなど下半身をより多く使うことによって飛び出した後に下半身が振り上がる(踵が空に向かって持ち上がる)感覚があります。それと同時に足元付近が脚の付け根を中心とした半円を描きながら下から上へ持ち上げられる感覚も同時に体験します。このような飛び出しは前傾角度を容易にし、速い空中姿勢の完成を可能とするため抵抗を少なく空中中盤まで向かうことができ飛距離をより遠くに伸ばすことが可能と考えています。

スキーの撓みもものすごい。

これだけ鋭い角度に飛び出しながらスキーのトップもテールも一緒に撓むことができる足裏の技術もかなり素晴らしい。

空中中盤以降からはビッグプレートが重要です。これはノルウェーに行った時に教わりました。

ビッグプレートとはスキー板を平らにしながら脚と手を更に広げて飛ぶフォームのことです。特にスキー板はジャンパーの大事な翼となるため、ビッグプレートをすることが重要なのです。オーストリアの選手は更に手首を少し曲げそれらの部分も風を上手に受けるようにも工夫しています。そうなることによって中盤から後半にかけて飛距離を伸ばすことが可能ですが、後半から着地が今年はとても重要です。

下の写真同様、70m付近の空中の様子

上の写真同様、70m付近の空中の様子

実は今年からテレマークのルールが厳しくなったため、安定したテレマーク姿勢が更に必要となったのです。

まだ完全な着地ではないが、この時には既にテレマーク姿勢に入っている。

これだけ正確かつ確実なテレマーク姿勢は素晴らしい。

伊藤有希選手の本番1本目。

後半はビッグプレートになりながら上半身角度を更に保ちます。上半身角度を保つことによって空中での重心が安定し、ヒルサイズ近くまで飛んでも完成度の高いテレマーク姿勢が可能となります。

仮にヒルサイズ近くまで飛んだとしても上半身角度を少しでも起こしてしまうとテレマーク姿勢を入れる前の空中時点から後重心となってしまいます。このような姿勢はテレマークを更に難しくしてしまいます。

なぜならこの状況は着地などテレマーク姿勢では、体重+着地の衝撃を後足一本で支えなければいからです。

テレマーク姿勢とは左右には安定しますが、前後には不安定です。これはレベルの高い姿勢かつ大変難しいため、綺麗に入ると高いポイントが得られ減点が少なくなるのです。

もし、ものすごい脚力があった選手がいて90Km/hで滑る速さで不安定な雪上条件で一気に高負荷がかかれば難易度が何倍にも倍増し、そのような後傾での条件でテレマーク姿勢が仮に入れることができたとしても完璧に入れることはほぼ不可能かと思います。

ですので、こうした着地などの完成度や安定性の確立を上げるためにも着地や空中のみ改善するのも重要ですが、更にテイクオフから改善することによって高いパフォーマンスが発揮できるかと考えています。このように、それら完成度の確立は前段階の技術の確立から影響を受けているのです。

例えば、テイクオフの完成度はアプローチのR1から、R1の完成度は、アプローチのスタートから、アプローチのスタートはスキーの技術や理解や操作、体の柔軟性。

それらはウォーミングアップや日頃の陸トレなどから既に影響を受け続けているのです…

帳尻合わせ

特にテイクオフなど飛び出しで私たちは前傾角度に注視して練習をしますが、それに対して「前傾角度が足りない!」と助言するコーチや、それら技術だけに取り掛かる選手が多く見受けられます。

確かにこれは重要な着目点です。

しかし、多くの選手はテイクオフで芯を捉えた下半身が振り上がるようなテイクオフではなく、上半身など体のみ前傾する技術を行う場合をよく見かけます。また、顎を引いたり頭を下げた(最近でいうとスマホ首)にして小手先で前傾をする場合も見かけます。私もそのタイプでしたので十分理解できます。もちろん間違った技術や修正方法ではないのですが、空中姿勢やテレマーク姿勢のことを考えると、先ほど記載した通りGを感じながら体幹や下半身を使ったグリップ力のあるテイクオフではないため、こうした飛び出しは結果として帳尻合わせの技術となる場合があります。もちろんこれらができた上で前傾姿勢に取り組むことは良いのですが、それに注視せず前傾姿勢や角度のみ取り組んだ場合、後に大きなしっぺ返しを食らうことを私はコーチとして多く経験しました。中にはアプローチから踵をあげて滑りながら前傾を既に開始している選手も見かけます。

ですので、前傾技術に取り掛かるにはこれらができているのかどうか、またちゃんと理解しているのかどうかを確認しながら慎重に行わなければなりません。

時には陸上練習まで段階を引き下げ前傾とはそもそも一体なんなのかなど噛み砕く必要がある場合もあります。と言いながら、私はどんな場合でもジャンプ技術向上するためには陸上練習が全てだと考えています。

雪上で行うスキージャンプ練習などは幼い選手や若い選手を除き、ある程度の経験者は答え合わせでしかないと考えているからです。

私は選手たちに前傾はボケとツッコミと一緒だ!と伝えています笑

お笑いでボケとツッコミが噛み合わないといくらいいギャグでも面白くありません。

また、前傾は投資だとも考えています。使わなければいけないタイミングでその投資しなければ後に得られる報酬は少ないですし、先に使い過ぎても同様です。

大まかにお伝えしましたが、これらは適切な状況に適切な量を行うことが重要なのです。

子どもは大人のミニチュアか?

答えはNOです。

少し話しが変わり…

私は育成や教育、それらに関わる教養などに大変興味があります。それらが充実するから強化も捗ると考えているからです。

特に育成などする時、コーチら大人が自らの経験やトップで活躍する選手の真似をする場合が見受けられます。それも時として大事なことなのですが…

幼い選手は大人と違って面白いのが、帳尻合わせしても飛んでいくのです…

子どもはテイクオフなど飛び出しで突っ込むなど前傾角度だけで飛んでいくのです。これにはある程度揃った条件が必要なのですが、多少のスピードと向かい風があるとその効果が大きく発揮します。その効果とは特にテイクオフ動作で上半身のみ突っ込んだ姿勢やスマホ首での小手先の技術でも飛んでいくのです。

これが非常に厄介なのです。

これを調子が良い!と思い込み、勘違いして教え続けるコーチ。

また、それが良い感覚だ!と大人になってもその感覚を追い続ける選手…

これらを将来に向けて大きなリスクだと理解して行うのであればいいのですが、大抵はこうして育った選手は大人になった時にその癖を直すのに多くの時間が必要とされる場面をよく見ます。それを個性として活かしきれるのであればいいのですが、基本に大きくずれた技術で後に活躍し続けたジャンパーは残念ながらあまり見たことはありません。

次回はその幼い選手の技術についてもう少し詳しくお話ししたいと思います。