キュニョーの砲車を考えた人、頭が良いよね

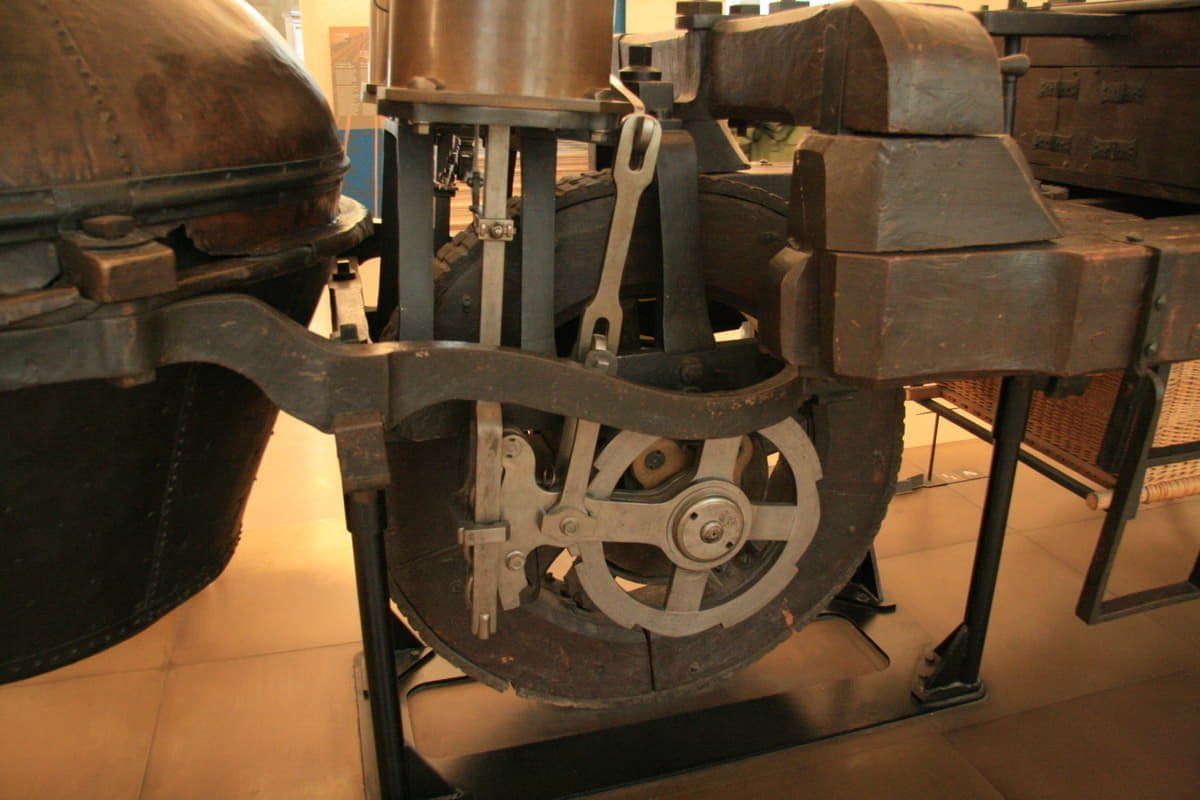

255年前の1769年に、蒸気機関を始めて使って自動車を作った人の当時の知恵を見てみよう。

動力はピストンを使うけど、圧すだけの物であり、圧が抜けても戻るのは別の動力が必要になる。

その為、二つのピストンを使う事で片側が蒸気でピストンを押し下げると、もう片方がをシーソーのように持ち上げる補助アームが取り付けてある。

押し下げる時だけギアが噛むようになっており、ラチェットの向きで前進と後進を切り替える仕組みになってる。

機構としても良く考えられており、独学で、一人でこれを作ったとは思えない。

試行錯誤して作られたも物なので、世の中に2台しか作られてないのが、当時の王族の予算の限界を知る事ができる。

実際に納品されたものは、1台であり原寸大のモデルは1台しか作られてない。

もう一台は、1/2の試作車。

時速4km/hという事だけど、人間が大勢で大砲を担いで移動する事を考えると、移動中の火と水の管理だけで重たい荷物を運べるというのは、画期的な事だった事が理解できる。

このあと、30年以上も蒸気機関の車両が発明されてないので、それだけ難しい物だった事が理解できる。

イギリスでは、鉄道の蒸気機関車が先に走ってる。(1827年頃からバスが運行してる)時速3.2㎞/hで、人が誘導して歩行者に通行を告知して移動するというモノだったらしい。(郊外では時速6.4km/hの移動速度)

Steam Carは、1860年代になり赤旗法という法律が作られ、往来を規制される。

最初の Steam Car(蒸気自動車)が走ってから100年近くの間、蒸気機関の速度は向上してなかった事になる。

1896年以降、赤旗法が廃止され始めて英国でも蒸気機関の自動車が走り始める。

造船も同じように、戦後の復行の時代に作られた物が多く、10年程が好況で停滞期があり40年以上が過ぎて10年程が好況になり停滞するという流れを80年の間で繰り返している。

最近になり、政府主導で造船に力を入れ始めたのは、最盛期に作られた船が老朽化して、新しく新造船を作る事が一つの流れにあるのだろう。

手始めに、船の墓場を日本に作り、廃船作業で部品や鉄資源を集めて再生するという計画のようだけど。

自動車だけではなく飛行機の登場も 2年ほどの遅れで登場してるので、内燃機関でガスエンジンが開発されてから一気に進化を遂げている。

特に、ガソリン・エンジンの登場により、世の中の物流の流れをフォードが庶民向けに自動車を開発して販売した事で、大きな変革を起こしてる。

農業を中心とした農機具の自動化や物流の促進が、今の時代の流れを変えた事は歴史が証明してる。

日本でも円太郎バスに、フォードTTトラックを改造して流用し、都バスの先駆けが一つの移動手段を作った事で産業の多角化が進んだことは、物流と移送手段という変革を起こしてる。

それに合わせて、政治家では田中角栄が行った日本列島改造論により、津々浦々という港の整備から始まり、船舶による物流革命、道路による物流革命、新幹線による人の移送の革命が起きてる。

庶民が経済を作るというフォードの格言を実行したのが、日本の総理大臣だったみたいな部分。

日本が他のアジア諸国と違うのは、そうした部分だったりする。

戦後の復興期に、米国が朝鮮半島やベトナムで戦争を続けている間に、日本は技術革新と物流革命を果たしてる。

キュニョーの砲車から多くの学びを得た人は多いのに、フォードが農業に着眼するまで、自動車や蒸気機関というモノは、公共性の高いものや工場でしか利用されて来なかった。

農作業を機械化して、農業を格段に進化させる事で、大きな産業の波が訪れた訳だよね。

一次産業の機械化で二次産業が合わさって、一つの変革が起きたのが100年ちょっと前。

キュニョーの砲車は、戦争で大砲を運ぶ為の移送手段として開発された。

フォードは、農作物を早く運び、多くの収穫を自動化する事で物流を促進する事で成功した。

時速4km/hのトラクターが、人の力を使わずに効率的な農業を促進したのが1800年代の後期。

未だに現役で、蒸気機関のトラクターが残っている。

キュニョーが生きてる間に農業革命があったなら、欧州の農業革命も早く訪れたと思う。

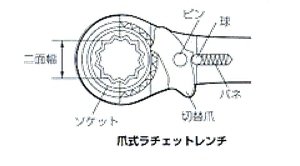

キュニョーが考えたラチェット歯車の仕組みは、クレーンの巻き上げや巻き降ろしでも利用できる。

ワイヤーを使う作業では、こうした歯車機構の先駆者とも言える。

今でもレバー・チェーンのホイストなどで、ラチェット機構は普通に進化を遂げて使われている。

自転車でも当たり前すぎて、気付きもしない人が殆んどだろう。

キュニョーが作ったのは、このピンと切替爪で、逆転でも同じように動く仕掛けにしたこと。

切替爪の向きを変えてストッパー(図では玉とバネの部位)で爪を押さえる事で、動力を一つの方向に動くような仕掛けにしてる。

ピストンは上下にしか動かないので回転運動も起きてない。

直線運動を回転運動に変換する仕掛けが面白い。

これを255年前に考え付いたのは、凄い事だと思う。

要は、バックする際の動きやピストンを蒸気で圧すという発想、圧したピストンを戻す際に、もう一つのピストンを利用して、シーソー運動でコネクティング・ロッドを押し戻すという発想など、とても興味深い。

4輪にした場合、舵を切るのが難しいという事に気付き、3輪にする事で重量物を積んだ前側に軸を置いてバランスを取った事が理解できる。

動力輪の回転の差異が発生した時に対応できる仕掛けになってる。

デファレンシャル・ギアの発想がない時代の苦肉の策だと理解できる。

4輪にすると、動力輪の内輪と外輪の速度差が発生して、コーナーを回るのに転回できないという矛盾を解決する為に、この形にした事が理解できる。

本来はフォークリフトのように、補助の後輪で転回すれば良いので、4輪の方が安定するんだけどね。

キュニョーの砲車が、当時の最先端の技術を集めて作られた物だと理解できるよね。

現代人でも作れと命令され、お金を出されても作れないよね。