OpenFOAM : 二相流シミュレーションしてみました。

崩壊する液柱をシミュレーションしてみました。

参考文献:川畑 真一、OpenFOAMの歩き方 (技術の泉シリーズ(NextPublishing)) Kindle版、インプレスR&D、2021 の 5章の通りに従っています。

計算準備

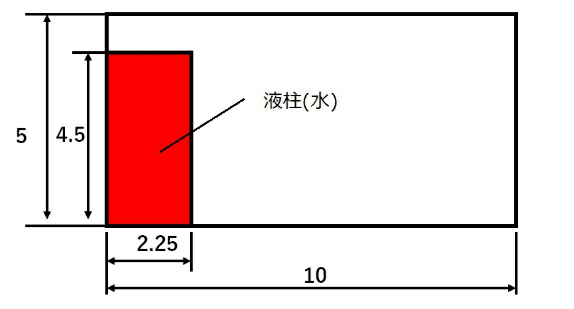

領域の寸法などは、参考文献を参照ください。以下の図は、参考文献より、引用しています。

チュートリアルケースをコピーする

計算を実行するフォルダを作成し、その中でチュートリアルケースのコピーを実行する。

cp -r $FOAM_TUTORIALS/multiphase/interFoam/laminar/damBreak/damBreak/* ./でカレントフォルダにコピーします。

形状データは、OpenFOAMのチュートリアルにあるcavityのケースからコピーして

system/blockMeshDict

で領域の指定をする。(詳細は、参考文献を参照ください。)

条件設定

物性、境界面の設定は基本的に変更の必要がない。

constant/transportProperties で、water と air の物性を定義。

constant/turbulencePropertiesで、乱流モデルまたは、層流を指定する。今回は、層流なので、laminar

constant/g で、重力加速度を定義。

0.orig/U で、境界面の取り扱いについて定義、上部以外は、noSlip、上部は、大気に開放条件として、pressureInletOutletVelocityを定義

0.orig/p_rgh で、重力の影響を考慮する場合に利用する。境界条件を設定する。境界面のU条件から決まる流束を満たすように圧力勾配を計算するfixedFluxPressureを指定する。

0.orig/alpha.water.orig で、相比率の境界条件を定義する。

上部の開放条件をinletOutleと指定。相比率の逆流を許容する条件。

system/setFieldsDict で、初期状態を定義。

具体的な値は、参考文献を参照ください。

(書いてしまうとほぼ完全コピーになってしまいそうで、良くないと思いラフな記述になっています。)

system/controlDict の、endTime を 15に、writeInterval を0.2に変更して十分な変化が見られる時間まで計算時間を伸ばして、保存される情報量を多少少なくしています。

計算の実行

チュートリアルケースをコピーしたフォルダに、Allrunがあるので実行します。

./Allrunポスト処理

計算がおわったら、実行したフォルダでParaView用のファイルを作る。

touch post.foamこのファイルをParaViewで読み込む。

以下の画面で、左側の縦のビューにあるPropertiesタブ内の緑の"Apply"ボタンをおす。

絵が表示される。p(圧力)が表示されているので、alpha.waterに変更する。

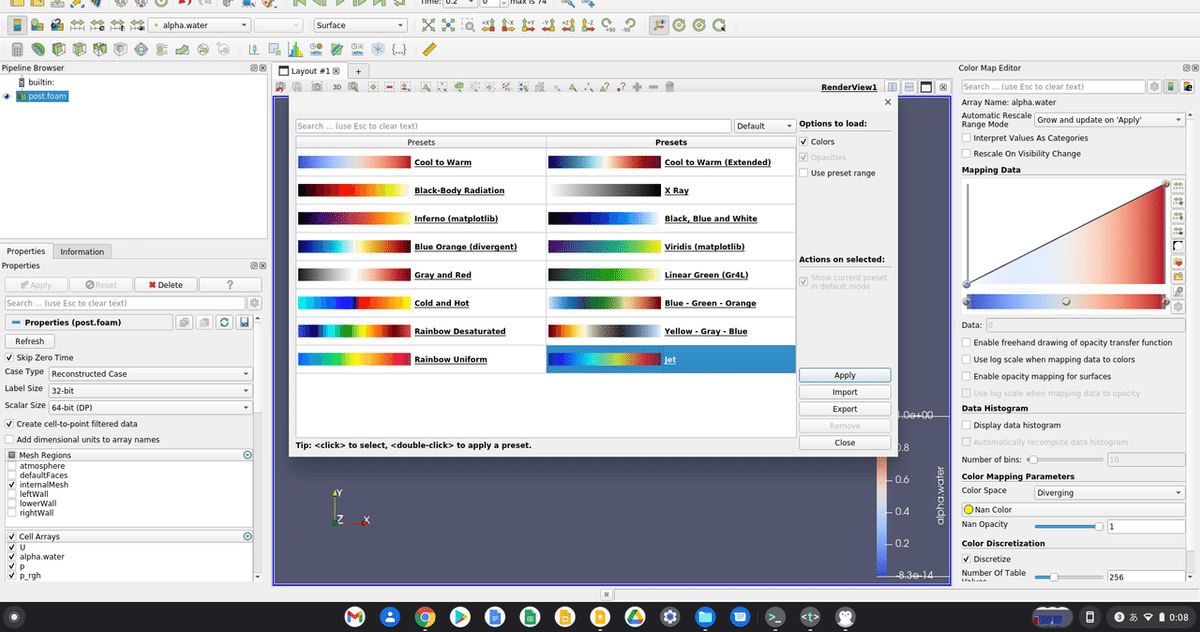

初期の液柱が表示される。右の欄の赤丸で示したアイコン(Choose preset)を選択してコンター図の色を変えてみる。

以下のプリセットの配色が表示される。jetを選んで、Applyボタンを押す。

比較的よく見る配色になる。

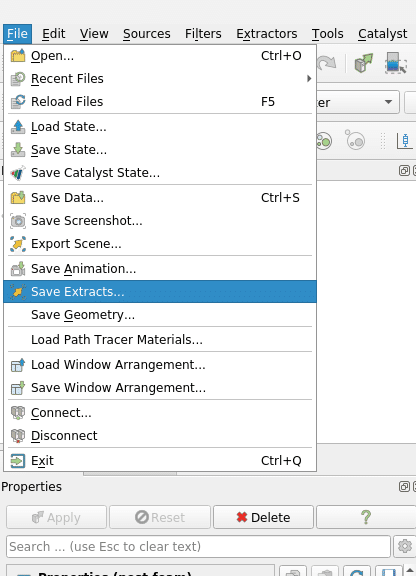

paraview上で、動画を動かせる。Noteに上げるために。FileメニューからSave Animation...を選ぶ。

名前をつけて保存すると、計算出力された単位で、.pngファイルが作成される。今回だと、15secのシミュレーション時間で、0.2sec間隔なので、75枚の画像ファイルが出力される。画像ファイルの一部。

これらのファイルを以下の、ソフトで動画(パラパラ漫画)にする。

Ubuntuには標準でインストールされている様であるが、今回はDebianであるので、以下でインストールする。

sudo apt-get install imagemagick画像ファイルをまとめる方法が以下になる。

convert -delay 100 -loop 0 *.png anim.gifアニメーションは以下の通りです。ダウンロードは、自己責任で行ってください。

まとめ

参考文献にならって二相流のシミュレーションを実行してみた。

計算結果は、paraview上で時間ごとの様子を見ることができる。

paraviewがなくても動画として見れるようにlinuxに標準的にあるソフトで、ParaViewで作成した画像ファイル群をまとめてアニメーションとした。

参考文献

川畑 真一、OpenFOAMの歩き方 (技術の泉シリーズ(NextPublishing)) Kindle版、インプレスR&D、2021、5章

所感

物理現象を計算シミュレーションに落とすための理論などは全く理解できていない。とりあえず動かしてみたというところ。

いろいろチュートリアルケースをときながら、流体力学、OpenFOAMの機能の理解を深めていきたい。

条件設定の箇所は、参考文献の完全コピーになってしまいそうだったので、ラフな記述になっています。

いいなと思ったら応援しよう!