色彩検定2級を受験してきた

こんにちは、チェ・ブンブンです。

先日、色彩検定2級を受けてきましたので所感を語っていく。

■色彩検定2級とは?

色彩検定とは文部科学省後援で1990年から行われている色彩に関する知識を問う資格試験である。受験級は3~1級、そして色のユニバーサルデザインに特化したUC級の4種類から成り立っている。

今回受験した2級では、実務に応用できるレベルの色彩調和を学ぶことができ、試験ではファッションやインテリアに関する知識が問われたり、簡単な記述式の応用問題が出題される。

■受験動機

なぜ、受験しようと思ったのか?

大きく分けて2つある。

ひとつめは、YouTubeのサムネイルの色使いに悩まされていたからである。2023年から映画批評系VTuberとして活動するようになったのだが、サムネイルで結構苦労していた。実際に、動画アップの際にサムネイルを設定するのだが、いざアップされると文字が見辛かったりする。また、動画に字幕を挿入する際に、ごちゃごちゃしてしまったり、可読性が悪かったりして、どうすればよいのだろうと思うことが多かったのだ。

ふたつめは、昨年末まで勤めていた会社で、自分の学習方法に問題があることに気づかされた点にある。自分は問題集を何週もし、間違いを徐々に減らしていく勉強法でいままで実用フランス語技能検定試験2級や基本情報技術者試験や世界遺産検定1級などといった難試験を突破してきた。しかし、前職の広告代理店ではお客様から大金を預かり責任重大なSNS広告運用を行うため、ひとつひとつ確実に知識を積み上げる必要があり苦戦を強いられた。昔からせっかちで教科書を与えられたら広く浅くインプットしていく方式を取っていた。ただ、その手法を取ったところ、上長に失望されてしまった。この反省から、比較的ライトな試験で確実に知識を積み重ねる訓練をしようと思ったのが動機である。

■2級の難易度

試験結果を待っている段階なので、落ちたら恥ずかしいのですが、難易度はそこまで高くないのかなと思っています。イメージとしては大学の楽単の試験といった感じ、一般的な試験に例えれば、「普通自動車運転免許」の筆記試験や「P検3級」程度だろう。

理由として、大きく3つある。

①範囲が狭い

まず、試験範囲がとても狭いところにある。テキストを読んでみたのだが、各項目の暗記量が少ない。また、インテリアやデザインの話は常識の範囲で正解に導ける。そのため実質、鬼門が「慣用色名」の特定「配色」問題に絞られる。だから、資格勉強慣れしているのであれば2週間~1か月程度で合格できるのではないかと思っている。

②もはや国語の問題

色彩検定の知識問題も多くが、国語の問題であり、論理的に文章を読めば、正解できる。また、意地悪な問題はほとんどでないので、テキストに出てきていない数字や用語は選択候補から除外できたりするので、2択に絞りやすい。

③記述問題は10個程度単語を覚えればいい

2級では、最後に配色の名前を答えさせる記述問題が出てくるのだが、そもそも配色の種類が10個ぐらいしかない。また作問の特性上、ナチュラル配色かコンプレックス配色かのように類似の配色の中から選ぶ、実質2択問題になりがちなので、そこまで難しくない。

■いきなり2級から受験してもよいのか?

色彩検定はそこまで難しくない試験として有名なのだが、受験するにあたりいきなり2級から入ってもいいのか悩む方も多いだろう。

結論からすれば全く問題ないです。ただし、1点注意が必要だ。

自分が使ったテキストでは3級での学習内容は理解した前提で進む。つまりカラーシステム「PCCS(Practical Color Co-ordinate System:日本色研配色体系)」の説明がないまま、配色問題に取り組まないといけず「マンセル表色系」とごっちゃになり混乱する可能性があるのだ。

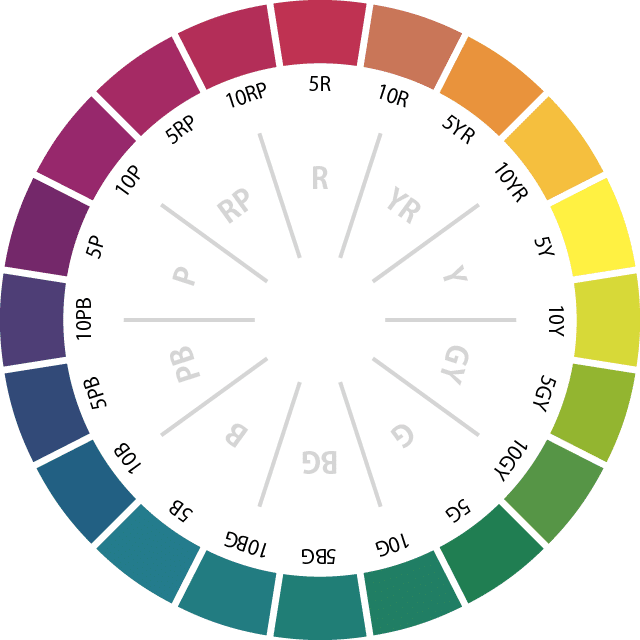

具体的な話をすれば、2級のテキストでは最初にマンセル表色系の説明を受ける。上記の図では上が赤色(5R)になっている。

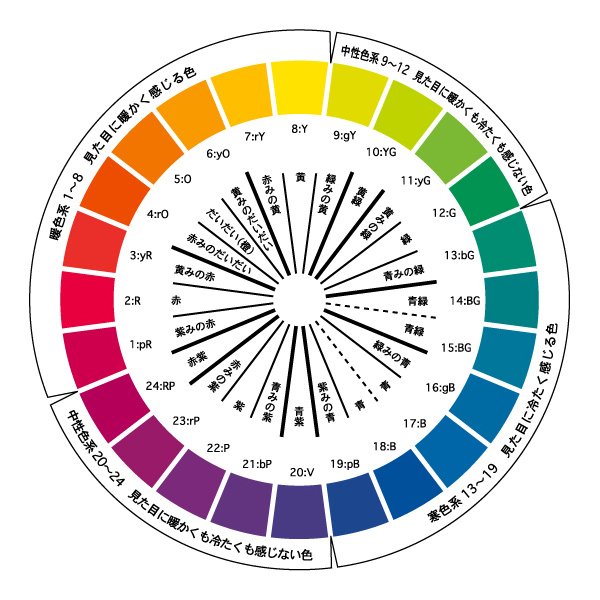

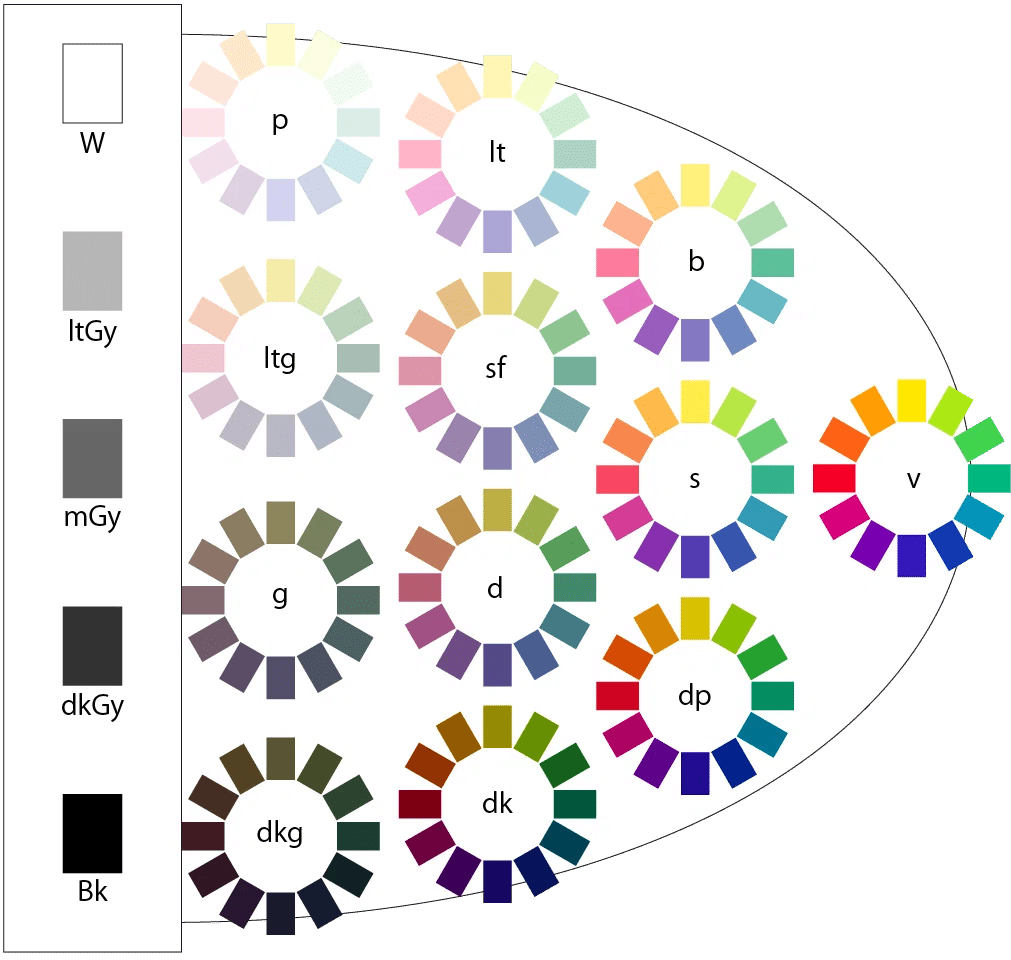

一方で、配色を特定する問題では、PCCSで考えないといけない。PCCSでは、マンセル表色系に似た円形の図を使うのだが、一番上が黄色となっている。しかも24分割されたなかの8番から数字が始まるのだ。だから、いきなり2級の勉強をすると、「なんでこのページでは黄色を一番上にしているんだろう?」と困惑する。また、自分の使っているテキストだと、楕円状のトーン図の説明があまりないので、いきなりltg20と書かれて色が全くイメージできず焦る。

ただ、PCCSとマンセル表色系は異なることが掴めればそこまで難しくないので、2級から勉強しても大丈夫だといえる。

■新配色カード199aを買うよりアプリで対応

さて、色彩検定を勉強する中で慣用色名特定問題や配色問題対策で新配色カード199aを買うか悩む。1級になると必要らしいのだが、2級では正直不要だ。買ったけれども1回しか開けなかったからである。

むしろ、irobenというアプリで勉強したほうが良い。RGB/CMYKの兼ね合いで、テキストやテストの色合いとアプリでの色合いが若干違う(韓紅色がかなり違う)問題はあるのだが、毎日1,2回やるだけで本番での正答率が上がる。

このアプリは、高難易度に設定されており、例えば茶色系の慣用色名を答えさせる問題にて選択肢がすべて茶色系で固められていたりする。最初は、全然答えられない(意外と、アップルグリーンとミントグリーンが間違える)のだが、段々と感覚が磨かれていき、瞬殺できるようになってくる。

さすがに実際のテストでは4択とも違う系統の色だったり、わかりやすいものだったりするのでご安心を。

■最後に

まだ、合格発表が出ていないので今回はこれから受ける人の参考になるレベルの話をした。受験料は1万円と高いのだが、テキストはメルカリにて数百円で落とせるので、基本情報技術者試験や世界遺産検定1級、マイスターよりかは学習コストは低い。

また、2級を勉強したことでYouTube動画のサムネイルづくりに悩まなくなった効果があった。

無事、合格したら具体的な受験対策記事をアップしようと思う。

いいなと思ったら応援しよう!