2023年の現代ライトロード入門

初めましての方は初めまして、キャベツです。普段はMDと紙でライトロードを擦っています。

うーん、悔しいけど頑張った!!!!

— キャベツ【EXW】 (@mtbambooygo) March 29, 2023

ライトロードで世界113位!!!! pic.twitter.com/GVqw9iYVjX

今回は、2022年〜現在のOCGで使われている現代ライトロードについて解説していきたいと思います。MD勢の方や「今のライトロードってどんなもんなの?」という疑問を持っている方はぜひ参考にしてみてください。

このnoteを機に、昔を懐かしむだけではなく、今の”強い”ライトロードに触れてくださる方が少しでも増えれば幸いです。

またこのnoteは、ライロ使いの大先輩であり今も最前線で戦っているきのこ(@xiaogujianren1)さんやsoraex(@soraex_0728)さんの構築、発言を大いに参考にしています。私よりよほど含蓄のある発信をしているので、よければお二人のTwitterもご覧ください。

2023/09/08:マスターデュエルのティアラメンツライトロードについて追記しました

今のライトロードって強いの?

まずはライトロードの最新の戦績を見ていきましょう。

プルガトリオ杯

— きのこ@Mush pros (@xiaogujianren1) January 14, 2023

使用:ライトロード

個人5-1

①BF ×○○

②蟲惑魔×○○

③ティアラメンツ○××

④アダマシア○×○

⑤ティアラメンツ○○

⑥エクソシスター○×○

だーはまさん、ダストンさんありがとうございました!! pic.twitter.com/l6i6PuZAiv

⚔ #からふだ

— Tetsu (@tuitekoreruka) January 19, 2023

⚔

⚔ 優勝 k.t 「ライトロード」

⚔ pic.twitter.com/SMbQ9JkuiI

⚔

⚔ 1/19 カードラボ福岡天神店 9名

⚔ #遊戯王 #大会結果

これはほんの一例で、公認大会程度なら優勝報告がちょこちょこ見つかります。かくいう私も、2022/10環境ではありますが一度優勝しています。

19時00分から開催した

— バトロコミニ苫小牧バイパス店 (@batoloco_tomabp) November 29, 2022

遊戯王ランキングデュエル 1デュエル戦

本日の優勝者は

✨「煮込みキャベツ」さん🏆✨

優勝おめでとうございます😊

次回も皆様の参加お待ちしています❣#トマロコ pic.twitter.com/9M7HZBQc3Q

(カード並べるの下手すぎて草)

以上から現代でも十分に戦えることが分かっていただけると思います。

ライトロードとは

※注

・カードのテキストは基本的にニューロンの画像で示すのみに留めます

・遊戯王の専門用語も常識的な範囲で使用します

今更紹介するまでもないかと思いますが、簡単にまとめていきます。

ライトロードは15年前、2008年2月に発売されたパック『LIGHT OF DESTRUCTION』で登場したテーマです。

テーマカードの多くが「自分のデッキの上からカードを○枚墓地に送る」という効果を持っており、墓地を肥やすことで展開の幅を広げていきます。

エースモンスターはご存じ《裁きの龍》。ボチライロヨンシュの呪文で特殊召喚でき、盤面全破壊効果をターン1無しで使用できます。

登場以降は、人気テーマだったこともあり長期にわたって断続的に新規を貰えました。今ではライロの代名詞となった《光の援軍》も、登場後に新規として貰ったカードです。

また、2017年には、墓地利用をする光属性のライトロードと対になる、除外利用、闇属性の「トワイライトロード(※)」カードが追加されました。

(※)トワイ「ライトロード」なので【ライトロード】サポートを受けられます。ダジャレかな。

対になっているとはいえ光ライトロードとのシナジーはしっかりあるので、現在のライロデッキにはライロとトワイライロの両方が採用されています。

ちなみにトワイライロはよく無能新規と馬鹿にされますが、上に載せたシャーマンルミナスだけはライトロードの強さを数段階押し上げたガチの有能新規なので(理由は後述)、このカードをもらえただけで他がどれほどイマイチでもお釣りが来ます。ルミナス以外だとジェネラルジェインはちょっと使い道あるんですけどね。

話を戻します。

ライトロードはテーマの性質上墓地利用ギミック全般と相性が良く、展開中に縛りもつかないため、墓地利用に主眼を置いた混ぜ物構築が数多く存在します。古くはカオス、アンデットから始まり、現在ではサンダードラゴン、シャドール、ティアラメンツ(キトカロス規制前)、イシズ、P.U.N.K等との混成が見られます。

登場から15年が経ち、型落ちのカードを多く抱えるライトロードが今も戦い続けられているのは、現代遊戯王の基礎をなす墓地利用に長け、様々な新規ギミックを柔軟に取り込めるからだといえます。

本当はここでテーマカードを一枚ずつ解説していきたいのですが、冗長になりすぎるため、現代で重要なカードだけ表にまとめておきます。詳しくはニューロンを参照してください。

(カード名に「ライトロード」を含まないテーマカードも多いので、調べるならカード名だけでなくテキストも検索かけたほうがいいです)

現代ライトロードのコンセプト

具体的な構築や展開を見る前に、まずは現代ライトロードがどのようなコンセプトに基づいて組まれているかに触れておきます。

というのも、実は現代ライトロードの戦い方は昔のライトロードと全く異なっています。

ライトロードについて語られる際、どうしても昔のライロの戦い方を前提に「今じゃ通用しないよね」と結論づけられがちなので、先に昔と現代のコンセプトの違いを明確化しておこうと思います。

ライトロードのコンセプト〜最初期〜

(※)大会に出ていたわけでもなく、身内で小学生ビートやっていただけの頃の記憶を頼りにしていますので、不正確な箇所があっても多少は大目にみてください

こちらは十三年前にアップされたライトロードの対戦動画です。

戦い方のポイントは次の三つです。

エンドフェイズの墓地肥やしで墓地・フィールドリソースを確保し圧をかける

ケルビムやライコウ、オネストで相手の盤面を削る

条件が整い次第裁きの龍でゲームを決めに行く

ライトロードモンスターは固有の効果で展開、除去をこなしつつ、エンドフェイズに自動で墓地を肥やすことで更にアドバンテージを稼ぎます。その上、条件さえ整えば、現代基準でも強力な3000打点の全破壊持ちをハンドから特殊召喚できてしまいます。

1ターンで稼げるアドバンテージが少なく、モンスターが2体並べば強い、1除去が強い、手軽に出る2000打点が強いという価値観のデュエルにおいて、継戦能力とスピードを両立するライトロードはかなり壊れた強さだったと思います。

「エンドフェイズの墓地肥やしで戦線を維持しながら、強力なエースでビートダウンする」というのが、この頃のライトロードのコンセプトになります。

コンセプトの転換を迫られる

では、最初期のライトロードは現代でも最前線で戦っていけるでしょうか。

これはかなり厳しいと言わざるを得ません。もちろんインフレに置いていかれたのもあるのですが、たとえ現代遊戯王のカードプールを駆使してリメイクした前提でも難しいかと。

初期のライトロードは、そもそもコンセプトレベルで現代遊戯王の価値観と合っていません。

まず、「戦線を維持する」という行為の意味合いが昔と今では全く変わってしまっています。

昔は単純に物量を用意すれば攻防が成立しました。除去も妨害も少なかったため、1ターンでモンスターを3体ほど並べれば相手は突破に苦労しますし、エンドフェイズに墓地に落ちたビーストウォルフが湧いてくるだけでもかなり強い時代でした。

しかし、現代遊戯王は、動き(=コンボ)が通りさえすれば1枚から10、20ものアドを稼ぐゲームなので、単純な物量の価値がかなり低下しました。コンボが通れば圧倒的なアド差に押しつぶされて試合が終わるため、ゲームの主眼は「いかに相手のコンボを阻止するか」に移り、1ターンのうちにどれほど良質かつ十分な量の妨害を構えられるかが重要になりました(もちろん例外もあります)。

これを踏まえると、現代遊戯王における「戦線の維持」とは妨害の維持であり、コンボの起点となる後続の確保です。「物量を供給すること」から「自分のコンボを通し、相手のコンボを通さないこと」へとゲームの主な攻防が変化したわけです。

昔のライトロードの戦い方は、残念ながらこのゲーム性には適していません。

「エンドフェイズにデッキトップを○枚墓地に送る」という効果は基本的にコンボへと繋がらないため、現代遊戯王においてバリューはかなり低くなります。もちろん墓地に落ちた分だけ漠然とアドは取れるわけですが、そんな悠長なことをしている間に他のデッキはコンボで10も20もアドをとってきて圧殺されてしまいます。よく言われますが、あまりに「遅すぎる」わけです。

また、ライトロードのビートダウン能力に関しても、現在では型落ちというほかありません。

今やモンスターが横に並ぶのは当たり前ですし、簡単に出てくる3000打点のモンスターもありふれています。裁きの龍は効果だけ見れば現代でも通用するものの、アクセスするルートが細いこと、召喚条件が簡単とまではいえないこと、より手軽に出せる強力なフィニッシャーが他にいることなどから、現代において勝つために使う理由は薄いです。

以上から、ライトロードデッキが本来のコンセプトのまま現代遊戯王で戦うのは難しいと私は考えています。実際、現在のトーナメント環境に残っているライトロードで、昔ながらのコンセプトを採用した構築は存在しません。

では、現代においてライトロードはどのようなコンセプトを採用しているのでしょうか。

ライトロードのコンセプト〜現代〜

最初期のライトロードは「ライトロード”で”戦う」デッキでしたが、現代のライトロードは「ライトロード”を使って”戦う」デッキになりました。

どういうことかというと、ライトロードモンスターがコンボパーツとして使われるようになったのです。ライトロードモンスターで盤面を取り、戦闘に勝利しライフを削るのではなく、ライトロードギミックを使ってテーマ外の強力なモンスターやギミックを出力する方向にシフトしたわけです。

現代遊戯王におけるコンボの重要性は先に述べた通りですから、ライトロードデッキもその流れに適応した形になります。

ライトロードはもともとGS(グッドスタッフ)的な要素が強いテーマです。単体性能の高いモンスターが寄り集まって戦線を作り、エンドフェイズ墓地肥やしという補給を受けつつ戦うのが本来のコンセプトであって、最近のテーマで見られるような複雑かつ有機的なコンボはギミック内に存在しませんでした。

しかし、2017年に《トワイライトロード・シャーマン ルミナス》、2019年に《神聖魔皇后セレーネ》が登場したことにより、ライトロードモンスターのコンボパーツとしての価値が一気に高まります。

具体的には、墓地にシャーマンルミナス×2、サモナールミナス×1、ライロモンスター×1、除外にライロモンスター×1が揃った状態でセレーネを出すと、ハンドコスト1枚で

レベル3モンスター×3(シャーマンルミナス×2、サモナールミナス×1)

墓地のライロモンスター何でも×1

デッキトップ6枚墓地落とし

を出力できるようになりました(※)。

(※)墓地のシャーマンルミナスが1枚の場合は、セレーネの特殊召喚先をシャーマンルミナス、サモナールミナスのどちらにするかによって、シャーマン、サモナー1体ずつに加え

・シャーマン:レベル4以下ライロ+デッキトップ3枚落とし

・サモナー:墓地の任意のライロ

を出力できます

更にこのコンボは、シャーマンルミナス、サモナールミナス、セレーネ全てに名称ターン1が無いため、セレーネを出しなおせば1ターンに複数回使用することも可能です。

現代ライトロードは、主にこのコンボを駆使し、テーマ外の強力な制圧体を出力しながら盤面を作っていきます。

このコンボを使用して出せるモンスターやギミックのうち、よく使用するものをまとめました。

○《フルール・ド・バロネス》

○《氷結界の龍 トリシューラ》

○《ヴァレルロード・S・ドラゴン》

○《召命の神弓-アポロウーサ》(4素材)

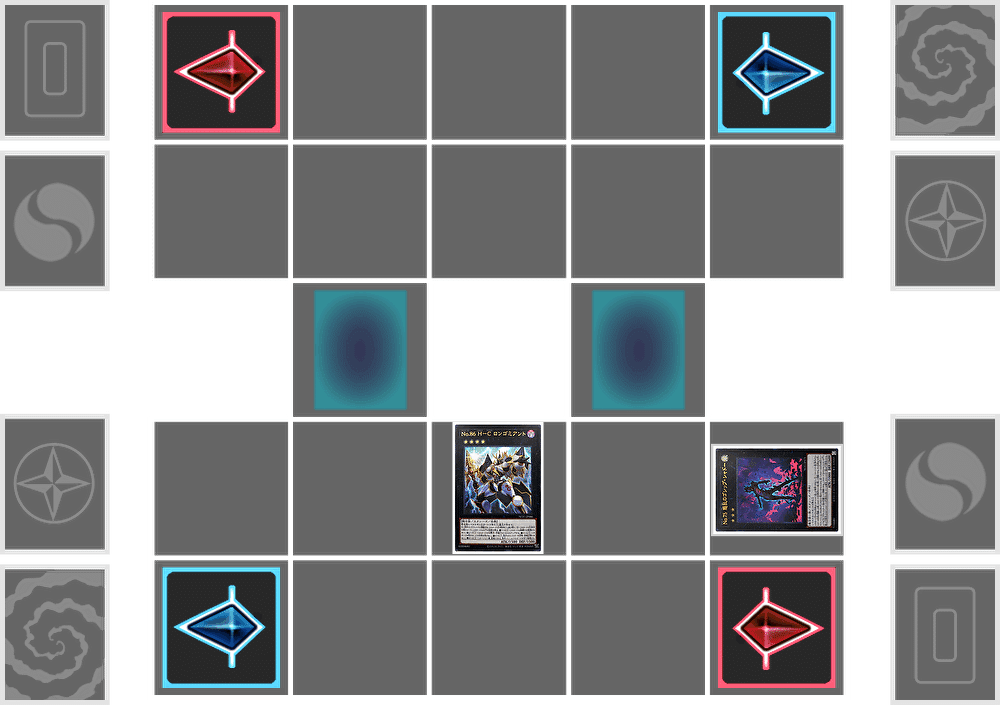

○《No.86 H-C ロンゴミアント》(6素材)

コンボから出力される様子が分かりやすい方法をとりましたが、実戦では別のルートで出します。

ロンゴミを出すライトロードについてはこちらの記事でも解説しています。

ここで示したのは、このコンボから出力できるもののほんの一部です。もっと色々こねくり回せば、全ハンデスやエクストラリンク、先攻ワンキル等いくらでも他の動きが考えられます。

もちろんこのコンボを複数回使用すれば、上記の制圧体を併用することも可能ですし、トリシューラ等を繰り返しシンクロ召喚する動きも可能です。

更に、このコンボは妨害に比較的強い点も優秀です。たとえセレーネに《無限泡影》や《エフェクト・ヴェーラー》を当てられても、リンク素材を用意してもう一度セレーネを出しなおせば乗り越えることができます。

というように、現代ライトロードはこの可能性の塊のようなコンボを武器に戦っているわけですが、当然ながらこのコンボを使うにはまず墓地が一定の条件を満たす必要があります。

ゆえに、現代ライロは展開の序盤〜中盤にかけてただひたすら墓地を肥やしていきます。

詳細な展開の流れは後の章に任せて、ここでは墓地肥やしに使用する代表的なカードだけ画像にまとめておきます(今では禁止されているカードもありますが)。

この画像にも入っている、2022年登場のイシズギミックとティアラメンツが、墓地を肥やしのスピードを大幅に加速させてライロに革命を起こしたのですが、そちらについても後述します。

また、墓地肥やしをさらなる展開に繋げるために、以下のような墓地リソースとなるカードもよく使用されます。

テーマ外のカードも使用して1ターンのうちに墓地を肥やし、条件が整い次第コンボで盤面を作る――これが現代ライロのコンセプトになります。

カードパワーのインフレによって墓地肥やしが高速化したこと、ライトロードモンスターがコンボパーツとしての価値を獲得したこと等の理由から、現代ライトロードは超展開系デッキへと進化したわけです。

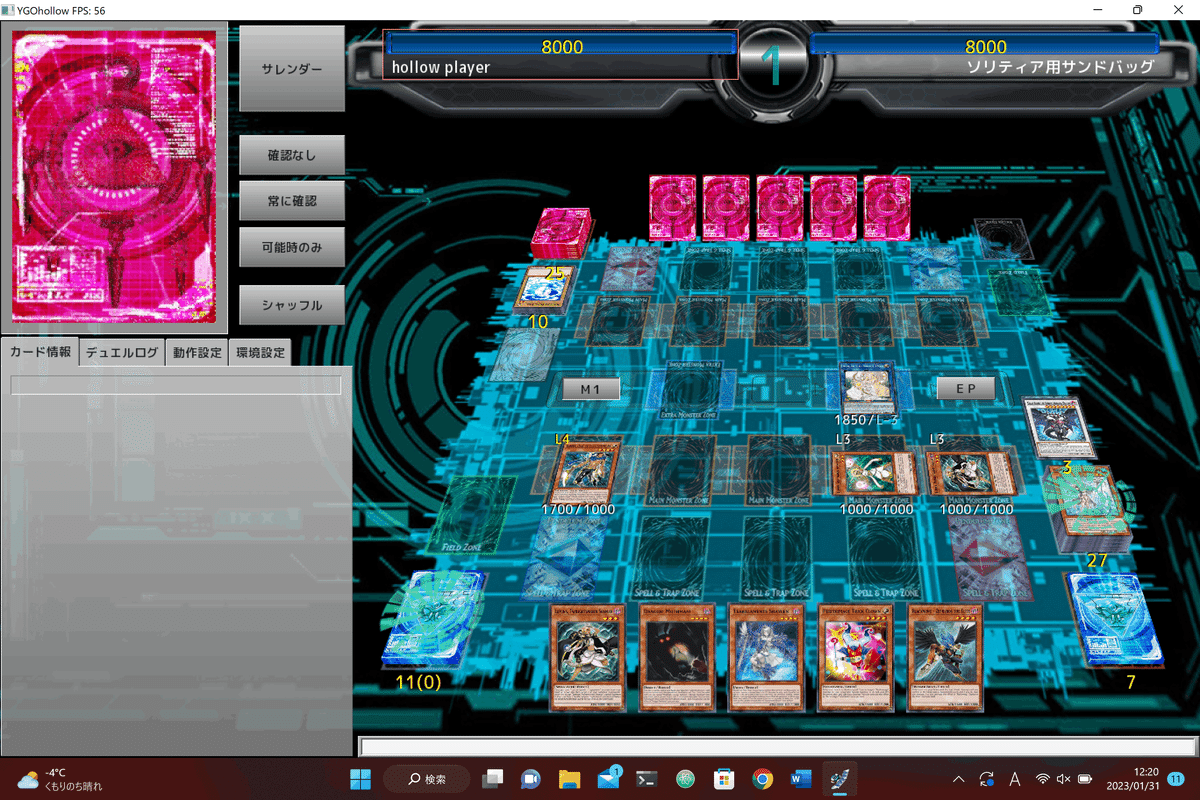

現代ライトロードのコンセプトを表す動画を一つ用意してみました。

今回はコンボが分かりやすいよう60枚で全ハンデスをやっていますが、トーナメントでは40枚でロンゴミを立てる型の方が強いです。あと構築は割と適当なので真似しないでください。

現代ライトロードの基本的な構築と展開

解説用レシピ

メタゲームを意識せず、丸めの構築をを作ってみました。紙やADSが手元にあればぜひ試しに回してみてください。

デッキタイプは【未界域ライトロード】です。今はもっと強い構築がありますが、未界域混合は近年で最も広く使われてきた現代ライロの基礎となるデッキタイプなので、この構築にしました。

やることは単純で、墓地を肥やしてロンゴミ+ゴシップシャドーを作り、5素材以上のロンゴミアントを成立させるだけです。

現代ライトロードにはいくつかデッキタイプが存在するものの、展開や墓地肥やしに利用するギミックが変わるだけで、最終盤面は基本的にロンゴミアントになります。もちろん他の盤面を作ることもできますが、勝つためのデッキを作るならロンゴミアント型が板だと思います(※)。

(※)もっと言うと「トーナメントでライトロードを使うなら、ロンゴミ型以外を選択してはいけない」と私は考えています。理由は後述します。

展開方法

ライトロードの展開にはルートが存在しないため、動画とともにざっくりと展開のポイントを挙げてみます。

未界域とビーストウォルフ、トリッククラウン、ゼピュロス等で展開用のフィールドリソースを確保する

アサシンライデン、デストルドー等のチューナーを用意しカオスルーラーを作りに行く

イシズやエクシーズで墓地肥やしを加速する

墓地にシャーマンルミナス、サモナールミナス、アサシンライデンが揃ったらロンゴミアントを立てに行く

それぞれ少しだけ解説をします。

○未界域etcでフィールドリソースを確保する

ライトロードには自分で手札や墓地から特殊召喚されるモンスターが存在しません。更に、墓地のライロを蘇生できるシャーマンルミナス、サモナールミナスも、着地狩りに弱い、そもそも墓地にライロがいないと効果を使えないという弱点を抱えているため、初動的な展開力が不足しています。

未界域は簡単に手札から特殊召喚できるので、ライトロードのこの欠点を補ってくれます。また、ゼピュロスやビーストウォルフ、トリッククラウン等も、援軍やソラエク、アギド、ケルベクでデッキから落ちればフィールドに出てきてくれるため、未界域と同様に展開を補助してくれます。

このようにして供給されたフィールドリソースを利用してエクシーズ、シンクロ、リンクを作っていくことにより、更に展開を広げていくことができます。

○チューナーからカオスルーラーを作りに行く

《混沌魔龍 カオス・ルーラー》を出すのはほぼマストであり、展開の序盤における最大の目標です。

墓地肥やし:当然偉い

手札補充:サモナールミナスや未界域の効果にハンドコストが必要なので偉い

闇属性:《暗影の闇霊使いダルク》の素材になり、更にそのまま蘇生すればダルクと合わせてセレーネに繋がる。未界域と合わせてドミニオンキュリオスを出せる。

レベル8:真血公の素材になれる

光闇を除外して蘇生:シャーマンルミナスの効果を発動するために必要な除外ゾーンのライトロードモンスターを簡単に用意できる。リンク値を稼げる。

このように、全ての効果がライトロードと噛み合っており、効果が通ればかなり展開が楽になる爆アドモンスターです。ライロ対面における誘発の当てどころはかなり難しいですが、少なくともこいつはマストで止めるべきです。

○イシズ、エクシーズで墓地肥やしを加速する

先述した通り、最終盤のコンボを武器に戦う現代ライトロードにおいて、墓地肥やしは最重要課題です。

以前はデュガレスの2ドロー1捨て、セイントミネルバの3枚落とし、ダンテの3枚落とし等でちまちまと墓地を肥やしていましたが、爆発力が今ひとつ足りなかったため芝刈り型も多く存在しました。

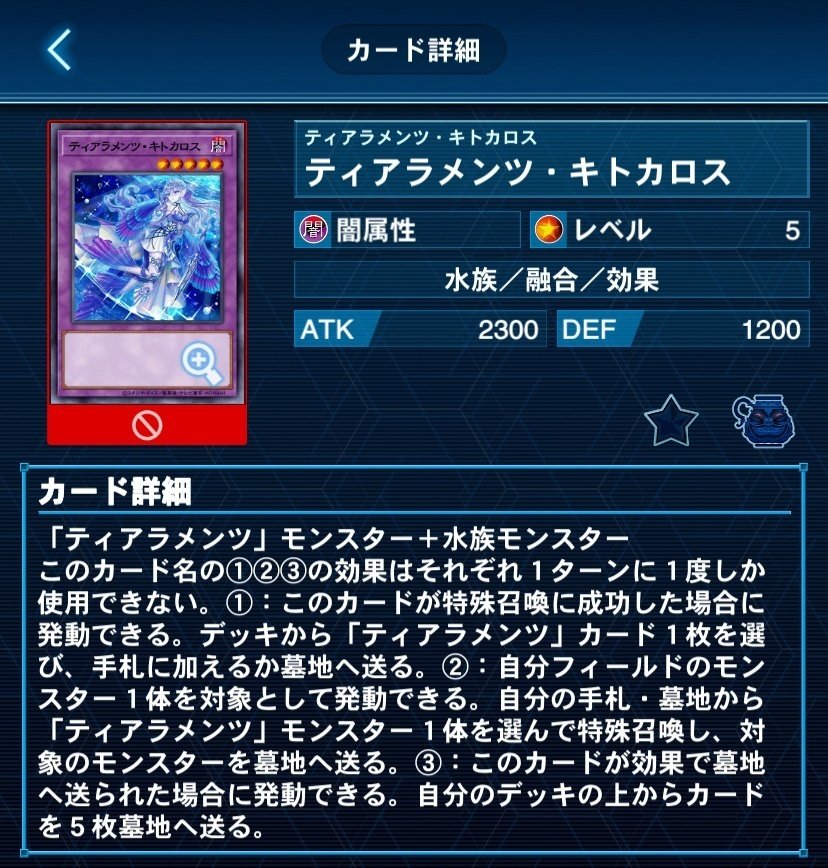

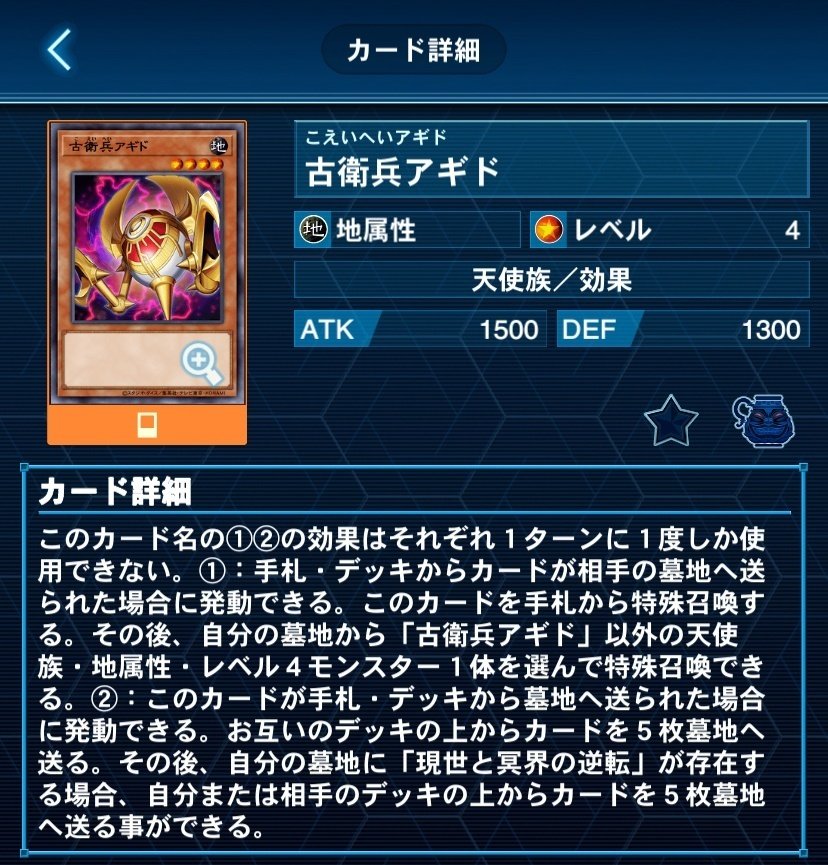

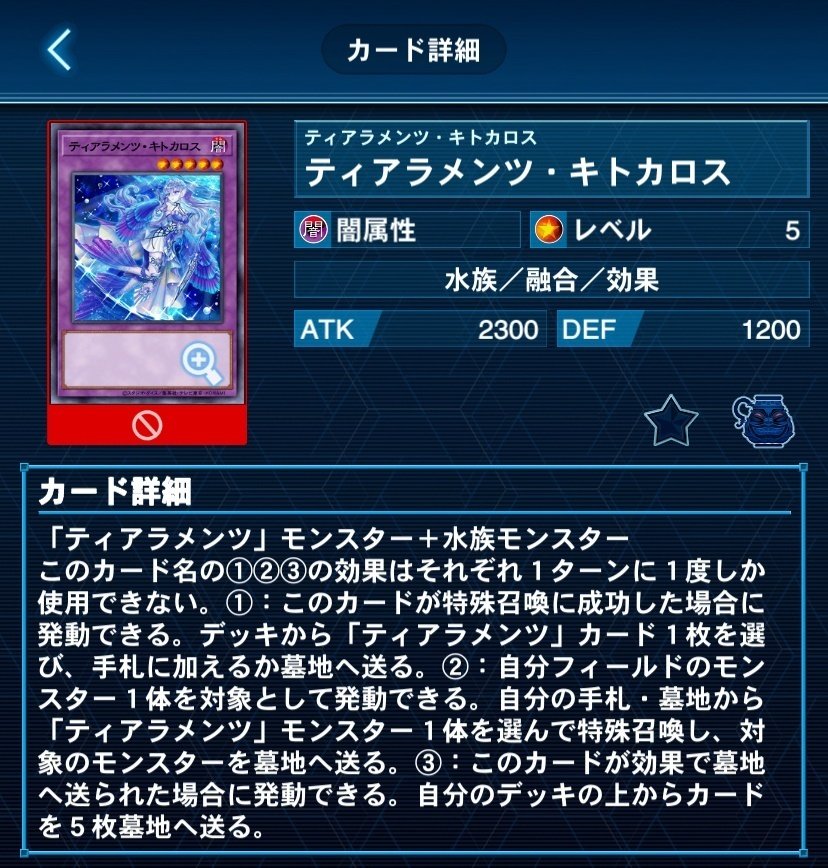

しかし2022年に入り、ティアラメンツとイシズギミックが登場したことにより墓地肥やしに革命が起こります。

ティアラメンツはギミックが回れば最低8枚の墓地肥やしが約束され、ほとんどの場合は11〜14枚程度の墓地肥やしが期待できます(純ならもっと)。その上イシズギミックのアギド、ケルベクが落ちれば合計で20枚以上の墓地肥やしとなります。

こいつらはもはや実質芝刈りなので、ティアラメンツ、イシズ登場後はライロに芝刈りが必要なくなりました。

2023年1月制限でキトカロスが禁止された後は、ティアラメンツを混ぜる旨みがほぼなくなったためティアラギミックは抜けていきました(※)が、アギドとケルベクは今もなお健在であり、ライトロードデッキで墓地肥やしを加速させています。

(※)シェイレーンだけは単体でも強いので入ります

○墓地の条件が整ったらロンゴミアントを立てる

序盤〜中盤の墓地肥やしにより墓地の条件が整ったら、セレーネを作ってロンゴミアントを立てにいきます。

ライトロードでは、セレーネ、シャーマン、サモナーの名称ターン1の無い効果を使用して6~7素材ロンゴミアントを立てにいくのですが、この際、ライトロードにしか無い強みが活きてきます。

ロンゴミアントは、よほど特殊なデッキでない限りゴシップシャドーと併用されるため、最終的にロンゴミ+2〜3素材ゴシップの以下のような盤面が作られます。

通常のロンゴミデッキの場合、ここでゴシップシャドーの②の効果に手札誘発を当てられると非常に厳しくなります。

①の書き換え効果でモンスターの手札誘発にはある程度対応できますが、2素材のゴシップで①を使用してしまうとロンゴミの素材が3となり制圧どころではなくなるので、①を使うならゴシップが3素材以上で作られていることが前提となります。

そして、たとえゴシップが3素材を持っていても、上の盤面の場合

無限泡影1枚

ヴェーラー、うさぎ、ニビル、γ等から2枚

等のある程度現実的な要求値で沈んでしまいます。ロンゴミデッキは大抵ロンゴミを成立させるためにリソースのほとんどを吐いているため、ゴシップが止まれば悲しみの0妨害でターンを渡すことになります。

一方で、ライトロードの場合は以下のような盤面を上振れ無しで作ることができます。

《スプライト・エルフ》によってゴシップ、サベージの両方に対象耐性がついており、かつゴシップが3素材なため、この盤面で4素材以上ロンゴミの成立を阻止するには

ニビル、γ、うさぎ等から3枚

泡orヴェーラー×2 + ニビル、γ、うさぎ

という現実的にはほぼ不可能な併せ引きが要求されます。ぶっちゃけまず無理です。

墓地さえ整えばほぼ無限に展開できるライトロードだからこそ、エルフ + 無効を片手間で盤面に追加できるので、これはライトロード独自の強みと言えます。

もちろんサベージ、エルフ成立前にニビルを打つタイミングはありますが、その場合は墓地の《剣神官ムドラ》、《宿神像ケルドウ》でセレーネやロンゴミアントを回収したあともう一度立てればいいだけなので、何も問題はありません。

構築、展開の基本は以上となります。

現代ライトロードの強みと弱み

次に、現代ライロの強みと弱みについて見ていきましょう。

強み

○最終盤面が強力

6素材以上のロンゴミアントは実質特殊勝利です。《エクシーズ・オーバーディレイ》や《深淵の宣告者》等の採用率がかなり低いピンポイントメタ(※)を食らわない限り、負けることはまずありません。

(※)最近ピュアリィ対策でサイドにオーバーディレイが流行り始めている説があります。その場合、サイチェン後はサベージの代わりにロンゴミをエルフのリンク先に置いて対象耐性をつけ、オーバーディレイをケアするプレイも十分視野に入ります。

○《増殖するG》を勝ち筋に変えられる

Gを撃たれても、ケルベク、アギドで相手のデッキを10枚飛ばしつつセレーネ、シャーマン、サモナーで延々と展開すれば、手札抹殺無しでも相手のデッキを枯らせます。

メタがキツくないマッチの一本目などはこの方法でほぼ勝てます。ただ、《ドロール & ロックバード》がメインから入る環境だと多少難しくなります。

弱み

○手札誘発が入らない

メインから入るのはケルベクのみです。これは、手札誘発で相手の妨害を減らすよりも手数で相手の妨害を踏み抜く構築の方がライトロードというテーマに合っているからです。

しかしこの方針は、粒妨害が並ぶだけの相手に対してはある程度有効ですが、そもそも成立させてはいけない妨害を敷いてくる相手にはかなり弱くなってしまいます。例えば相手もロンゴミデッキだったらこちらにいくら手数があっても無意味ですし、《深淵に潜む者》や《エルシャドール・ミドラーシュ》あたりも厳しいです。禁止された《真竜皇 V.F.D》もこのタイプの制圧体でした。

ある程度対策札を投入できるサイチェン後はともかく、メイン戦となる一本目の勝敗が対面の相性に左右されすぎる点は、手札誘発が入らない現代ライトロードの大きな弱点になります。

ちなみに粒妨害を構えるだけの相手ならば、後手からでもかなり抗えます。

たとえば先日の公認でビーステッドスプライトと対戦した時は、うらら、バロネス、ディスパテル、烙印の獣、ドルイドヴルムの①と②の6妨害を手数のみで踏み越えて勝ちました。

対戦動画はいい感じのものがちょっと見つからなかったので、マスターデュエルにはなりますがライロの後手の動画を載せておきます。

○ライトロードモンスターのパワーが低い

条件さえ整えば最強のコンボパーツになるものの、展開中、特に相手の先攻展開を踏み越えている最中に手札に来るライトロードは、正直ちょっと頼りないです。自分で手札から出て来られるライロモンスターはいませんし、通常召喚しても効果が貧弱だったり着地狩りに弱かったりとパワーの低さは否めません。

誤解を恐れずに言えば、墓地が肥えるまでの間、ライトロードは他のカードによって介護されています(※)。最終盤では現代遊戯王の並いるパワカに全く劣らない最高の働きをしてくれるのですが、序盤〜中盤において弱点であるのは事実です。

(※)あくまで現代のパワカと比べた際の評価です。通常召喚したアサシンライデンやサモナールミナスが強い場面ももちろん存在しますが、基本的にカードパワーは低いかと。

少し前に「ライトロードで勝ちに行くならロンゴミ型を選択しなければならない」と書いたのもこのあたりが理由になります。

要は、弱点を抱えつつ展開しているくせに最終盤面が他のデッキと変わらないのであれば、その他のデッキを使えばいいじゃんという話になってしまうんですね。

最終盤のコンボを成立させるために、序盤、中盤の展開でコストを払っているのなら、最終盤面はそのコストに見合う理不尽なものでなければいけないと私は考えています。そして、ライトロードが相手に押し付けられる理不尽の中で、最も効率的なものが(少なくとも現時点では)6素材ロンゴミアントなのです。

もちろん、ロンゴミアントを立てるよりもずっと低い要求値で強い制圧を敷けるならそちらを選択するのもアリですが、先にも述べた通り、現代ライトロードのいちばんの強みはセレーネ、サモナールミナス、シャーマンルミナスのセットによる圧倒的な展開力です。結局このコンボパーツを揃えてから盤面づくりが始まるため、実のところどんな盤面を作るにしても要求値はさほど変わりません。

6素材ロンゴミアントを立てればほぼ勝てるのに、同じ要求値で4素材アポロウーサ、サベージ、バロネス、超雷龍を立てて冥王結界波一枚で沈むのははっきり言ってアホらしいです。

この先何らかの理由でロンゴミアントの信頼性が極端に落ちたりしない限り、トーナメントでは引き続きロンゴミ型を使うべきだと私は考えています。

現代ライトロードの様々な型

次に、現代ライトロードの型をいくつか紹介します。

未界域ライトロード

現代ライトロードの基礎として先ほど紹介したデッキタイプです。実戦で使用する際は、ここからメタゲームを意識した構築にチューニングします。

未界域が多めなので展開力に優れており、誘発で止まりにくいのが強みです。

勇者ライトロード

私が実戦で使用しているのはこちらの型です。

構築の原案はきのこ(@xiaogujianren1)さんに借りました。解説動画もありますので是非ご視聴ください。

勇者ライトロードは、未界域ライロをベースにして勇者ギミックを混ぜた型です。ゴミが多少入る代わりに、ハンド、墓地にいる水遣いから

レベル4トークン1体

レベル3 or 4モンスター1体

1バウンス

カオスルーラーへのうららケア

ハンドのモンスターの効果による墓地落とし

が提供されます。最後に関しては、ハンドにアギドやケルベク、ゼピュロス等墓地に落ちて欲しいモンスターがいる場合に有効です。

召喚したモンスターの効果が使えなくなる縛りもそこまで重く受けないので、噛み合いはかなり良好です。

自分の構築は割と丸めですが、このデッキを考案したきのこさんは、ティアラメンツにかなりの恨みがあるのかダークロウを立てる出張セットも採用していました。

P.U.N.Kライトロード

P.U.N.Kギミックを採用したライトロードです。あまり使っていない型なので構築が浅かったらすいません。

コンセプトの章で載せた動画でも使用しましたが、P.U.N.K型はセアミンの1枚初動からカオスルーラーと真血公を立てられるのが強みです。墓地肥やしとしては最強格の動きであり、通った時のリターンは凄まじいものがあります。

ただし、展開をP.U.N.Kギミックに依存しているため、複数のルートがある勇者型や未界域型に比べて誘発で止まりがちな点は明確な短所です。P.U.N.K型だったらメインから墓穴を入れてもいいかもしれません。

ティアラメンツライトロード

キトカロスの禁止により使えなくなってしまいましたが、めちゃくちゃ強いライロだったので一応紹介しておきます。

見ての通りティアラ混合のライロです。

このデッキのティアラメンツギミックは墓地肥やしエンジンとしての役割がメインであり、展開のついでに出てくるルルカロス以外でギミックの妨害を構えることはしません。サリークも基本的にはティアラモンスターのサーチ用です。

このデッキの典型的なティアラ展開を見ると

レイノハート召喚ティアラ落とし(簡易融合でダイブフュージョン不要)

↓

キトカロス融合召喚、メイルゥサーチ(既に墓地か手札にいたらシェイレーンやティアクシャサーチ、またメイルゥが優先されない状況もしばしば)

↓

キトカロス効果でメイルゥ特殊召喚、キトカロス、メイルゥで合計8枚墓地肥やし

↓

アギドケルベクが落ちれば更に追加で墓地肥やし、サリークが落ちればデッキのティアラサーチ、ティアラが落ちればルルカロス融合召喚、その他墓地効果持ちが落ちてetc……

↓

宇宙

というふうに、キトカロスを起点にして手のつけられない展開が始まります。

他にもエルフに対象耐性付与以外の役割があったり、ロンゴミのエクシーズ素材が外れる効果を有効に活かせたりと様々なテクが盛り込まれており、間違いなく最近では最強のライトロードでした。

楽しかったなあ……。

ロンゴミ以外の最終盤面を作る型

おもちゃ寄りのデッキが多いですが、一応紹介しておきます。

○マシュマックライトロード

ライロでマシュマックワンキルします。個人的には割と評価高くて、MDにティアラとイシズが来たら試そうと思っています。

○ファンカスノーレライロ

墓地に落ちた《天魔神 ノーレラス》の効果を《ファントム・オブ・カオス》でコピーし全ハンデスする古のコンボ「ファンカスノーレ」を使用するライトロードです。

ただ、今だと墓地効果を持つカードも多いので中々厳しいかなという印象です。

おまけ:マスターデュエルのライトロード

現代というにはカードプールがちょっと古いですが、マスターデュエルでもライトロードはそれなりに戦えます。少なくともダイヤ1に登る程度なら十分に可能です。

私が現在使っている構築はこちらです。

(実はソロモードで試しているだけです。ランクマやCSで結果を残しているのはこちら。)

マスターデュエルではゴシップシャドーの禁止によりロンゴミアントが使用できないため、理不尽の代替案としてトリシューラ全ハンデスを採用しています。コンセプト紹介の動画でやっていたやつですね。ロンゴミより要求値は少しだけ高いですが、妨害がなければまず決まります。

ティアラメンツ、イシズ、ディアノートと将来的に超強化が約束されているので、ロンゴミアントを使えない縛りの中でもどこまでやれるのか、今から楽しみです。

私がライロをMDの環境デッキにしてみせます。

2023/09/08追記:マスターデュエルのティアラメンツライトロードについて

MDでもティアラメンツの栄華から衰退までの流れが一通り終わった感じなので、MDのティアラメンツライトロードについても簡単にまとめておきます。

MDのティアライロは、最終的にOCGのものとはかなり異なる構築に落ち着きました。メイルゥとアギドが禁止される前に私が使用していたリストはこちらです。

主な相違点は次の二つです。

プリーステスオームワンキルプランの採用

ティアラメンツの採用枚数

・オームワンキルプランの採用

OCGとの違いというよりは、ティアラ以前のライロとの違いという話になります。

先ほどMDのライロとしてロンゴミの代わりにトリシューラ全ハンデスをする型を紹介しましたが、ティアラ実装後はプリーステスオームの射出800バーンでワンキルする型の方がハンデス型より優れていました。

理由としては、当然のように環境トップに君臨したティアラメンツに対して、全ハンデスという戦術が決まりにくかったことがあります。ライロは対面がティアラであってもアギドケルベクのブッパは基本的に行う(自由に選べる択というよりは、必要に駆られて発動する場合が多い)のですが、ティアラはアギケルの相乗りにより手札をどんどん増やしてしまうため、ハンデスが追いつかない場面が多く発生しました。

そこで、ハンデス型に代わる理不尽として白羽の矢が立ったのがオームワンキルのプランです。

オームワンキルをMDのティアライロで最初に始めたのは、おそらくデミルゴ(@Demilgo)さんだったと思います。

私自身もティアラ以前からオームワンキル型自体は考えていたのですが、その頃のライロは展開の爆発力が今よりかなり小さく展開後のハンド事情も厳しかったことがあり、ワンキルまでに一定のハンドコストとサーチの効かないモンスター1体を要求するオーム型よりもエメラルで安定してループを組めるハンデス型の方が優れていると結論づけていました。

しかしティアラ実装後のティアライロは、イシズとティアラのカードパワーによって上述した二点の問題を解決しており、いつの間にか実戦レベルでオームワンキルが可能な山となっていました。ここだけの話、このことに気づけなかったのはかなり悔しかったです。一度捨てたプランだったために、正確な評価ができなかったことが悔やまれます。

さらに、当時の大問題だったティアライロEXデッキ圧迫問題を、オーム型がかなり理想的な形で解決してくれたこともオーム型にとって追い風になりました。

MDのティアライロは最終的にほとんどがこの型の構築になっていたと思います。ライロ仲間のWonna(@wonnadarain)さんも、このオーム型ライロでWCS予選109位という好成績を収めていました。

WCS二阶段 最终排名109th DP44622

— Wonna (@wonnadarain) May 31, 2023

总对局287 胜166 胜率57.8%

光道珠泪地天使圣音FTK,构筑不断改进,最终呈现出这副模样

很感慨,我居然能在WCS中取得如此成绩,很可惜银头只有一步之遥

光道是一套脆弱的卡组,也是一套伟大的卡组,无数奇迹的累积造就了最终的胜利

光道玩家都是引导奇迹降临的召唤师 pic.twitter.com/m5pwLK0WSu

・ティアラの採用枚数

これに関してはちょっと流派があって、OCGのティアライロのようなティアラマシマシの型と、上にあげたようなティアラ少なめの型の二通りが使われていたのですが、どちらかといえば後者の方が数は多かったと思います。

あまり明確なことは言えませんが、これは環境の違いとシングル戦、マッチ戦というルールの違いに起因していると私は思っています。

まず環境ですが、MDではティアラメンツの一強環境ながらもスプライトが対抗馬として一定の存在感を保っていました。スプはメルフィーギミックとマスカレーナから《虹光の宣告者》+《双穹の騎士アストラム》のロックをかけてティアラメンツ系統を詰ませにくるため、相手をするにはアーデク下で除去系のEXモンスターを出力したり、捲り札を引き込んだりする必要がありました。OCGでは採用されていない三戦、未界域等がその枠であり、代わりにメイルゥ、ハゥフ、レイノの2枚目以降等が外れたりしています。

また、MDはシングル戦故に先後の出力を近づける性質を持つ手札誘発が多く積まれがちであることも要因の一つだと思います。OCGのティアライロはティアラの枚数が多い分、動き始めれば爆発力が凄まじいのですが、メイルゥやレイノなど召喚権を必要とする札もその分多く積まれているために、召喚権被りで手数が少なくなり初動に打たれる誘発の貫通にちょっとした困難がありました(まあ大抵貫通しますが)。その点が、誘発の量が多めなMDでは許容範囲を越えてしまったがために、ティアラ少なめかつ未界域の投入で貫通力を増した構築が広く使われたのだと思っています。

後書き

さて、2023年の現代ライトロードをざっと紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。

なかなか強そうじゃないですか?

実際かなり強いですし、回していてこれほど楽しいテーマもそうありません。気になった方は是非使ってみてください。

そして最後に一つだけ。

もしかすると、皆さんの中には「こんなのライトロードじゃない!」「裁きの龍は入らないのか!」という感想を抱いた方がいらっしゃるかもしれません。

実際、現代ライトロードを使っているとそういう声はちょくちょく耳に入ります。エースがロンゴミで裁きも入らない今のライロは、確かに昔のライロが好きだった方には受け入れ難いものがあるのかもしれません。

しかし、自分のデッキがライトロードであることに世界の誰より拘っているのは、今現在ライトロードを使用しているプレイヤー自身です。

だって、ライトロードってもう15年前のテーマですよ? ニューロンでテーマカードを眺めてみてください。現代のパワカと比べると弱すぎて涙が出てきます。それでも使い続けているのは「ライロを使いたいから」に他なりません。

この記事を書くにあたって、改めて2010年代のライトロードの動向を調べましたが、いつの時代もライロの構築は更新され続けていました。

時代に合わせて新たなギミックや召喚法を取り込み、進化を続けるライトロードからは、”昔は強かったね”で終わらせないための先人たちの努力がひしひしと感じられました。

戦い方が変わり、エースが変わり、ライトロードモンスターが減っても、勝負に関して妥協せずライトロードでしか出来ないことをやっている現代ライロは間違いなくライトロードデッキだと私は思っています。

以上、軽微なお気持ちでした。

おしまい。

後書きの後書き

と思わせての蛇足をもう少しだけ。

実は、この記事を書こうと思ったきっかけが二つあります。

一つは、2022/12/18に開催されたネクストプレイ杯です。

『ネクストプレイ杯in大阪心斎橋(3人チーム戦)』のデッキ分布となります‼︎

— ネクストプレイ杯 (@nextplay_) December 18, 2022

満員御礼‼🎊

※新制限(1月制限)適用です! pic.twitter.com/D6tLWCqQXC

2023/1制限で開催された最初期の大会であり、新環境の試金石として注目されていましたが、本大会において珍しくライトロードが分布していました。

新環境で注目されていた鉄獣(スプライト)、ラビュリンスに次いで分布は5。このツイートについた引用RTやリプライでも、ライトロードの出場に驚く声が多く見られました。

更に、ティアラ潰しの1月制限が適用されていたこと、ライロとティアラが見た目上は好相性に見えることから「ティアラがリペアにライトロードを利用して、ライロの枚数がティアラの枚数を上回ったからライロ表記になった」というデマまで流れていました。ちなみにこれは、今のライトロードを知っていればかなり怪しい説だと判断できます。

この時に「ああ、意外と今のライロって知られてないのかなあ」と思ったのが、本記事を執筆する一つのきっかけでした。

ただ、紙は始めたばかりでライロ使いとしても日が浅い私が、「ライトロード入門」などという大層な記事を書き始めるにはもう一つのきっかけが必要でした。

そのもう一つのきっかけは、マスターデュエルのチームに入ったことです。

現在私は、MDを盛り上げることを目的としたチーム『EXTRAWIN』に所属しています。

遊戯王マスターデュエルチーム『EXTRAWIN(エクストラウィン)』です。

— team EXTRAWIN【EXW】 (@EXW_MD) January 7, 2023

現在メンバーを初期募集中。本アカウントではメンバーの大会結果や有益な発信情報を紹介していきますのでフォローして頂けるとマスターデュエルがより有意義になるかも...? pic.twitter.com/ZZASs6d3Gt

EXWは競技的に内外で競い合うチームとは少し毛色が違い、メンバーそれぞれが独自の方向性で活動を広げるために努力しつつ、それをチームで互いにサポートしあうというコンセプトで運営されています。現在は内輪の互助に留まらず、チームとしてマスターデュエルというゲーム自体を盛り上げる活動も行っています。

私は「ライトロードの楽しさを多くの人に伝えたい」という漠然とした思いでこのチームに所属しました。

そして、メンバーとして活動を始める第一歩として、現代のライトロードをまとめたnoteを書いてみようと思いたち、この記事の執筆を始めたのが一通りの経緯になります。

(第一歩にしては大分時間が経ってしまいましたが……)

チーム『EXTRAWIN』はこれからもメンバー、チームで総力を上げて遊戯王マスターデュエルという神ゲーを応援していきます。

MDの大会情報やプレイに役立つtips、メンバーの入賞構築など、ためになるツイートも沢山していきますので、もしよければTwitterアカウントのフォローをお願いします。

今度こそおしまい。