【カードゲーム】デッキ創作のコツ【デュエマ、ポケカ】

似たカードを使うデッキを大量に組むと後で崩した時にめっちゃ余って後悔しがち。

デッキ案のサーチはクイックボール、chapuddingです。

クソデッキ、考えてますか?

ここ最近はポケモンカードゲーム(ポケカ)にお熱で、休日はひたすら対戦して平日は結構な頻度でポケカのマイナー寄りなデッキの記事を書いています。

ポケカにハマる前はデュエルマスターズ(デュエマ)、デュエルマスターズプレイス(デュエプレ)を楽しんでおり、こちらでも比較的認知度や使用率の低いデッキを好んで使用していました。

そこで、今回は他人があまり考えないようなデッキをどのように考え出すのか、またそれを使ってどのように結果を残すのかという点についてちょっと深掘りします。

記事の前半部分はポケカやデュエマについての知識が無くても理解できる内容になっているので、途中まででも読んでいただければ幸いです。

来歴、実績

著者は無名なプレイヤーであるため、自己紹介を兼ねて以下に著者の簡単な来歴と実績を示す。

これを見てこの記事の内容をどの程度取り入れるかの指標にしていただきたい。

(括弧内は学年)

来歴

〜2008(小学5年): デュエマのカードを持っている程度

2008/12 下旬: 初めてデュエマの公認大会に出場

DM30 戦国魂 リミット10

(ポケカでいうシールド戦)2010(中学1年): デュエルマスターズ日本一決定戦 地区ブロック初出場

1〜2ヶ月限定で開催される店舗予選(ポケカのトリーナーズリーグに近い、20〜30人規模)の優勝者のみが出場可能

数百人規模2011(中学2年)秋頃: 初めてデュエマのCSに出場

(ポケカのシティリーグに近い、100人規模)2019/12/19(大学学部4年): デュエプレのアプリをリリース日にインストール

2021/03中旬(大学院1年): ポケカをはじめ、ジムバトルに初出場

(デュエマのDR、デュエ祭りなどと殆ど同じ)その他カードゲーム歴

HearthStone 2年

Magic: the Gathering Arena 数ヶ月

Legends of Luneterra 数ヶ月(継続中)

実績

デュエル・マスターズ日本一決定戦 オープン 関東ブロック予選 6回出場

オープンは全年齢大会(小学生以下はレギュラー)デュエル・マスターズG1グランプリ(2012年度日本一決定戦)関東ブロック本戦出場

関東ブロック予選の上位戦績者のみが出場可能デュエマ 3人チーム戦CS 優勝1回、ベスト8数回

ポケカで言うところのシティリーグ

200人規模(70チーム規模)デュエプレ: レーティング戦 月間ランキング瞬間100位 2回(バジュラカップ、カチュアカップ)

来歴総評

多感な時期である中学生時代、周りが青春を謳歌している高校生時代、人生の夏休みとも呼ばれるほど周囲が人生を満喫する大学生時代、研究生活に没頭するべき大院生時代全てをカードゲームに捧げた上に、始まったばかりの社会人生活をもカードゲームに費やそうとうする生粋のカードゲームオタク。

文字通りこれまでの人生の半分以上を費やした割にはそこまでの成績を出していない半端者。

この来歴を見て、この程度の人間の戯れ言は読むに値しないと判断した方はページを閉じてもらって構わない。

右下のハートマークだけ押して貰えると著者の承認欲求が満たされる。

己自身を知る

この記事を開いたということは、読者は少なからず奇抜なデッキを自ら生み出すことに興味があるプレイヤーであると言うことであろう。

しかしながら、新しいデッキを創出することはゲームに勝つためには必ずしも必要なことではない。

むしろ大会で勝ち進む上では不要であるどころか目的の邪魔になる場合もある。

著者はカードゲームにおいてプレイヤーは大きく分けて2つのタイプに分類されると考えている。

著名デッキの枚数調整やプレイングを突き詰めるタイプ

このタイプのプレイヤーはデッキ選択をあらかじめ既存の強力なアーキタイプに限定し、環境的に立ち位置の良いデッキや自信のあるデッキを選択する。

そして、選択したデッキに対する理解を深めることで勝ちを掴もうとするタイプである。

トーナメントシーンで活躍している殆どのプレイヤーはこのタイプに属していると著者は考えている。

そのため、画期的なデッキを作れない→プレイヤーとしての素養がないと思い込んでしまうのは非常に勿体ないことである。

環境に応じて認知度の低いデッキや新しいデッキを使い分けるタイプ

このタイプのプレイヤーはそのときの環境で流行しているデッキの特徴などを理解して、それに対して強いデッキを新しく創出したり認知度の低いデッキから探したりする。

本当は環境で大流行してもおかしくないほど強力なのに使用者の少ないデッキを開拓するのもこのタイプであり、デュエルマスターズの「ボルバルブルー」やデュエプレの「ドロマーリーフ」、ポケカの「クワガノン(かみつく/エレキブラスター)」などはその最たる例であろう。

本記事で掘り下げているのはこのタイプのプレイヤーである。

ここでは分かりやすいようにプレイヤーを2つのタイプに分類したが、全てのプレイヤーがこのどちらかに二極化される訳では無くスペクトラム状に分布していると考えている。

例えば、前者のタイプのプレイヤーは全くデッキを考えない訳ではなく、強いデッキを使い続けることで分かる自身のプレイの傾向やさまざまな対戦の経験から、細かな枚数調整や環境への適切なメタカードの採用などの工夫を施すことが殆どであろう。

また、後者のプレイヤーも流行しているデッキを全く使わない訳ではなく、流行してるデッキの中核部分は残したまま残りのカードを流行しているものとは異なるアプローチから補完することもある。

「自分は前者のタイプだから大型大会の優勝構築を全く変えずに使い込んで本人よりも強くなろう」「自分は後者のタイプだから、何も参考にせず完全にオリジナルなものを作ろう」といった考え方は構築の柔軟性を狭める危険なものである。

自分がどちらの特徴がどの程度強いのかを大雑把に理解しておくことで、実際にトーナメントシーンなどで使用するデッキを適切な方法で吟味できる。

著者は同程度のゲーム歴のプレイヤーと比較するとプレイングの練度が明確に劣っているという自負がある。

プレイングが劣っているプレイヤーが自身よりもプレイングの優っているプレイヤーに勝ち越すための手段はゲーム開始前の構築の段階にしかないと著者は考えているため、悪い言い方をすれば消極的な理由で後者のタイプ寄りにならざるを得なかったと言える。

とはいえ環境の中心に存在するデッキを使うことも少なからずあるため、総合的なタイプの比率は4:6程度であると自己評価をしている。

このように自分なりに自己評価をする事で、自分がゲーム中とゲーム外にそれぞれどの程度注力するべきかの指標となる。

「勝てる」アーキタイプの作り方

ここで「勝てる」と明記したのは、あくまでも大型大会などで結果を残すことを目標にして奇抜なデッキを組みたいと考えている層に向けてこの情報を発信しているためである。

トーナメントシーンなどで結果を残すことを目標とせず、友人間などでマイペースに楽しむことを目的としている場合はこの記事に書いてあることは不要である。

#これはカードゲームの楽しみ方に貴賤があると言う旨ではない

環境デッキの特徴を知る

これは大前提であり、最も重要なことである。

そもそも使用率の低いデッキは主に以下の2つどちらかの理由で人気がない。

強力であることが認知されていない、研究が進んでおらずデッキタイプとして確立されていない

既存デッキと比較してデッキパワーが低い、明確な欠点が存在する

インターネットが現代ほど発達していなかった10年以上前ならいざ知らず、どんな人でも等しく情報を得られるようになった現代において前者が理由である可能性は限りなく低い。

そのため、現在出回っていないデッキタイプを考案するにあたり、必ず何かしら明確な欠点が存在するという前提で考えなければならない。

ただでさえ流行してるデッキと比較して劣っているデッキを用いて環境デッキに勝つためには、ただ表面的に環境デッキを知るのみでなく実際に対戦したり使ってみたりして特徴を少し深いところまで知る必要がある。

特定のデッキに対する表面的な弱点を突いただけのデッキタイプは他のデッキに対しての出力が低いことが多く、多種多様なデッキと対戦する可能性がある大型大会では結果を残しにくい。

そのため、作るデッキの本筋そのものが一定以上の出力がある上で流行のデッキに対して明確に強い動きのあるデッキを考えるのが理想である。

もっとも、現代ではそのようなデッキの多くはインターネットの集合知によって広く認知されているされていることは言うまでもないだろう。

能動的に情報を収集する

ソーシャルネットワークサービス(SNS)が発達した今、情報端末を受動的に眺めているだけでも大量の情報を目にするようになった。

しかし、目にする情報の量は多くともそれらの殆どが環境で流行しているものに関することである。

SNSは多くのプレイヤーが興味を持つ情報、すなわち流行のデッキタイプに関する情報を優先的に提供する。

そのため、新しいデッキタイプの原型となるようなものを探す場合は検索などを用いて能動的に調べる必要がある。

調べ方は多種多様だが、軸にしようと思い立ったカードをSNSで調べるだけでも十分アイデアは貰えるだろう。

そもそも著者自身も0からデッキを作成することは殆どなく、他人が作成した構築を参考にしながら自分のプレイの傾向や投入したいギミックに合わせて調整を行なっている。

0から独創的なデッキを組める人間はほんの一握りのプレイヤーのみであり、大会で結果を出すためには必ずしもそのようなプレイヤーになる必要はない。

自己分析をした上で、自分がどの程度他人の作成したデッキを参考にするかを考えるべきである。

考えたものを必ず使う

考えたデッキを机上に作りっぱなしで放置してしまうのは非常にもったいないことである。

一度形にして環境上位のデッキときちんと対戦することで、作ったデッキの弱点や自分が想像していたものとは違う強みが見えてくることもある。

仮にそのデッキ自体は非常に弱いものであったとしても、そのデッキに採用しているギミックや特徴が別のデッキに活かされる可能性がある。

デッキを作って1発目で環境に適合する画期的なものが生まれることは殆どないため、さまざまなデッキを作り試行錯誤を重ねることが大切である。

「そんなゴミみたいなデッキ今すぐ崩せ」みたいな直球感想を言い合えるような仲の調整相手がいると理想的だと考えている。

情報を言語化して発信する

これは最近著者が記事を書くことで実践していることである。

ここで発信するものは完成形で無くとも良く、自分の中ではどんなに出来が悪いと思っていても良い。

自分がデッキ作成の際に考えていることを言語化することで、記事を書きながら改善点が見つかることも多々ある。

そして、こんな底辺記者でも物珍しいデッキタイプの記事を作成すれば少なからず読んでくれるプレイヤーはいる。

そもそも人間とは社会的動物であり、他人からの承認を得ることに快楽を感じる。

著者も例に漏れず他者からの承認欲求を抱いており、より多くのプレイヤーに認知され承認されたいという欲求が1番の原動力として記事を書いている。

このように表現をすると非常に歪んだ動機であると感じられるかもしれないが、デッキ作成意欲を向上させることは環境に応じて認知度の低いデッキや新しいデッキを使い分けるタイプのプレイヤーにとって非常に重要なことである。

自身の心的状態は自分の想像している以上にデッキ作成に大きく影響を及ぼす。

著者の実例

ここより先では具体的な著者の体験をもとに、環境に応じて使用率の低いデッキや認知されていないデッキを使い分けるタイプの人間の理論立て、デッキ選択、大会(レーティング戦)の結果について考察する。

実際に大会やレーティング戦に参加したデュエマ、デュエプレでそれぞれ例を挙げる。

デュエルマスターズ全国大会2017 関東ブロック予選(2017/11/26)

参加人数: 不明(1,000人以上、5グループに分けて同時開催)

この大会は直近1年間で発売されたカードのみでデッキを構築する1ブロック限定構築戦(DMマーク限定戦)であり、想定されるデッキタイプが限られている大会だった。

1ブロック構築戦は地区ブロック予選の他には、地区ブロック予選への出場権をかけた店舗大会程度しかないため、環境への考察はあまり進めることが出来なかった。

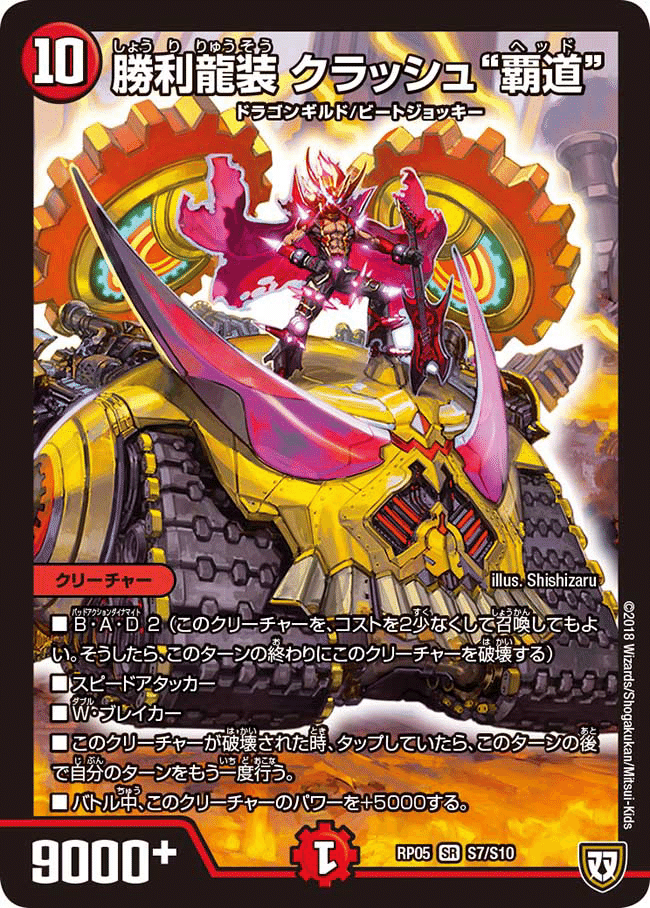

この大会で使用者が最も多いのは小型クリーチャーを展開し「破界秘伝ナッシング・ゼロ」を用いたビートダウンをする「ジョーカーズ」と、「ランド覇車 ガンブルマン」や「ガンザン戦車スパイク7K」などを軸にビートダウンをする「ビートジョッキー」だと考えた。

この手のデッキタイプは環境が不安定な場合でも一定の勝率を納めることのできるため、使うデッキを悩むプレイヤーが選択しやすいという特徴がある。

しかしながらビートダウン同士で対戦をすると先攻後攻や手札の運が勝敗に直結するため、この大会で勝ち残り続けるためには不適切な選択肢であると考えた。

次に使用者が多いと考えたのは「阿修羅ムカデ」による盤面制圧力と「魔薬医ヘモグロ」による継続的なハンデスを軸に戦う「白黒ムカデ」であると考えた。

このデッキタイプは上記2種に対して、特に「ビートジョッキー」に強く出られることから最初はこのデッキを持ち込むことを考えた。

しかしながらこのデッキを持ち込む際に課題となるのがミラーマッチの練度であり、予選上位卓で対戦した際に勝てる自信があまりなかった。

そこで、遂行対象を上の3タイプに絞ってデッキを考えることとした。

デッキの作りとして最も対策しやすいのが「白黒ムカデ」である。

盤面制圧の要を担う「阿修羅ムカデ」は大型のクリーチャーを対処できないことと破壊以外の除去に弱いという明確な欠点があるため、これら2つをクリアする明確なカウンターフィニッシャーとして「グレート・グラスパー」を軸とすることは早期から決めていた。

実際に著者が関東ブロック予選の出場権を獲得するのに用いたデッキは「阿修羅ムカデ」と「グレート・グラスパー」を軸に据えた「黒緑グラスパー」であった。

このデッキをそのまま使ってもよかったがこのデッキはビートダウン系統に比較的弱く、たまたま店舗予選の時期に「白黒ムカデ」が流行したから勝ち切れた感が拭えなかった。

光文明の受け札を採用することでビートダウンへの耐性を上げることを考えたが、同時に闇文明の盤面干渉力が薄くなったことで「ビートジョッキー」の「マスター・スパーク」を用いたカウンターに弱くなってしまう問題点が生まれた。

そこで、攻撃をしなくても勝利できる「水上第九院シャコガイル」を採用した。

このデッキは出た当初からループデッキの終着点として利用されることが多く、カードプールの狭い1ブロック戦ではあまり利用されないと推測したフィニッシャーであった。

しかしながら、このカードは「白黒ムカデ」対面で有効なパワーラインの高さに加えて出た時のリソース復帰能力、継続的なドローによるリソース維持力をも兼ね備えている。

そのため、「水上第九院シャコガイル」を複数ターン跨いで盤面に置いておくことで相手に時間制限を与えつつジリ貧に追い込むことができるようになった。

また「マスター・スパーク」によるカウンターを受けない勝利方法であるため、「ビートジョッキー」への勝率も安定した。

このようにして作成したのが「トリーヴァグラスパー」だった。

(当時の写真がないためデッキリストは省略)

調整を繰り返し、同じ関東ブロック予選に出場する父親とデッキリストを40枚共有して出場した。

結果としては、「グスタフ・アルブサール」を用いてループを行う「青黒シャコガイル」に3回、「赤攻銀マルハヴァン」を用いた展開と「気高き魂 不動」の除去耐性で戦う「メタリカ」に1回、40枚のデッキリストを共有した父親の「トリーヴァグラスパー」に1回当たった。

結果として攻撃されたシールドの枚数は除去トリガーの全く刺さらない「メタリカ」に割られた5枚のみであり、残りの対戦は全てどちらかの「水上第九院シャコガイル」の効果によって勝敗が決した。

戦績としては3勝3敗だった。(4戦目に1-2卓で対戦相手が訪れず不戦勝)

芳しくない結果に終わった要因は「阿修羅ムカデ」系統のコントロールを使用していたプレイヤーが各々で「水上第九院シャコガイル」を用いたデッキを作成していた点であろう。

結果として、リソースカードとして「水上第九院シャコガイル」を運用した著者は早期に「水上第九院シャコガイル」の効果で勝利することを目的に作られたデッキに対して不利を取ることとなった。

しかしながら父親や出場していた友人に話を聞く限り、「ジョーカーズ」や「ビートジョッキー」と対戦したことや周りに多かったと報告を受けたため、マッチング運に恵まれなかったことも要因の1つであると考えられる。

以上のことから、環境に応じて認知度の低いデッキや新しいデッキを使い分けるプレイヤーについて以下のことが言えるだろう。

遂行対象を限定しているためメタゲームを読み間違えると好成績を出せる可能性が他のプレイヤーよりも落ちる

遂行対象を限定しているため当日のマッチング運に大きく左右される

この大会で日本一決定戦の出場権を獲得したプレイヤーの一人は「自然星人」を採用して「水上第九院シャコガイル」の効果を早期に達成する手段を組み込んだ「トリーヴァグラスパー」であり、後の関西ブロックなどに多大な影響を与えていたためあながちデッキ選択としても間違いではなかったのかもしれない。

第33回アニチュCS(2019/05/19)

参加人数: 213人(71チーム)

この大会は3人チーム戦で行われたデュエル・マスターズ殿堂レギュレーションの大会だった。

この時期に流行していたデッキは「ジョット・ガン・ジョラゴン」による圧倒的な制圧力で自身より遅い動きのデッキの打開を一切許さない「ジョラゴンジョーカーズ」、「"轟轟轟"ブランド」と「BAKUOOON・ミッツァイル」による高い打点生成力を有した「赤白ミッツァイル」であった。

環境はこの二つを中心に回っており、これに加えてチーム戦では安定感のあるtier2が選ばれると考えた。

具体的には「ドンジャングルS7」や「龍装艦チェンジザ」を用いたコントロールデッキの「チェンジザドンジャングル」、「勝利龍装クラッシュ"覇道"」を「"必駆"蛮触礼亞」で射出するコンボビートの「赤青覇道」などが挙げられる。

本大会はチーム戦であるため3人中2人は「ジョラゴンジョーカーズ」か「赤白ミッツァイル」のどちらかを使用すると考えた。

そのため、チームの3人ともこれらへのカウンターデッキを用いれば3戦中2勝できるという結論に至った。

「ジョラゴンジョーカーズ」に有利なデッキは速度で勝ってるデッキであることが大前提であるため、使用デッキは必然的にビートダウン系列となる。

更にビートダウンを使う以上「"轟轟轟"ブランド」を強く使える火文明を採用しない選択肢はないため、火+1色のビートダウンを使用することは避けられなかった。

この中でtier1の2種に有利なデッキを組む必要があったが、この2つのデッキは両方とも序盤に小型クリーチャーを展開することに重きを置いている。

そのため、「"乱振"舞神G•W•D」を強く使えるカラーリングにすることが重要であると考えた。

「"必駆"蛮触礼亞」も採用しつつ、安定して3ターン目に「"乱振"舞神G•W•D」を出せるようにするためには、自然文明の採用が最適であると考えた。

ここで過去の大会で結果を残したデッキを洗ったところ、2019年4月13日に行われたGP8thのday1(ポケカで言うところのチャンピオンズリーグに相当する規模の大会)、2ブロック限定構築戦で結果を残した「赤緑印鑑パラス」がベースとして最適であると考えた。

「赤緑印鑑パラス」は「印鑑D」のアンタップ効果と「革命類侵略目パラスキング」を組み合わせたコンボビートの一種である。

このデッキは「勝利龍装クラッシュ"覇道"」も採用されており、手札にきたカードに応じて柔軟にゲームプランを組み立てられる対応力の高さ、スピードアタッカーを多く採用することによるトップ解決力の高さからデッキパワーとしても申し分ないと感じた。

ここまでの条件が揃っている上に大型大会優勝という知名度があるにも関わらずメタゲームから完全に外れていた要因として以下の2つが挙げられる

「赤緑印鑑パラス」は「赤緑覇道」としての側面も強いにもかかわらず「赤青覇道」に非常に不利

2ブロック限定構築戦で結果を残しているのみであり、殿堂レギュレーションでの構築が上がっていなかった

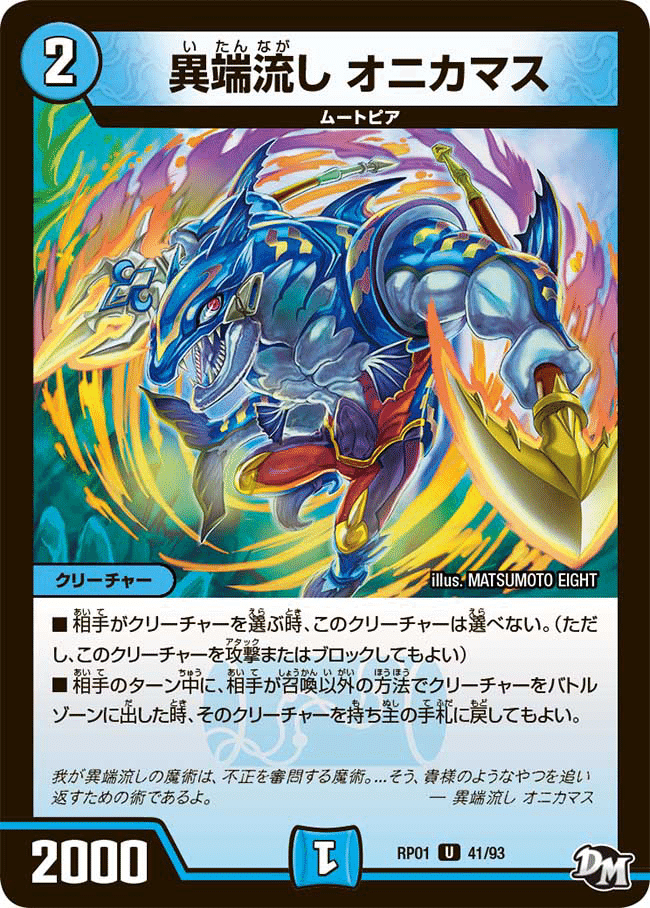

基本的に「勝利龍装クラッシュ"覇道"」系統のデッキのミラーマッチは「異端流しオニカマス」の有無とシールドに埋まっている「終末の時計ザ・クロック」の枚数に依存する。

これらを採用できない「赤緑印鑑パラス」はこれらを採用できる「赤青覇道」に対して大幅な不利を被っていた。

また、一般的には「赤緑印鑑パラス」は「赤青覇道」の成り立たない2ブロック環境でしか強くないという評価をされていたこと、「"乱振"舞神G•W•D」が2ブロック環境で使えなかったためこれを採用した構築が出回ってなかったことが殿堂レギュレーションにおいて使用率がほぼ0に近いデッキタイプたる所以であった。

3人チーム戦であれば自分が「赤青覇道」に当たった場合、横の2人が「赤青覇道」と対戦する可能性は相対的に低くなる。

そのため「赤青覇道」に弱いという弱点は、3人とも「ジョラゴンジョーカーズ」や「赤白ミッツァイル」に強く「赤青覇道」に弱いデッキを使うことで解決した。

より遂行対象、特に「ジョラゴンジョーカーズ」に対して強く出るために2ブロック環境で結果を残したリストからS・トリガーを削り、スピード・アタッカーを追加してアグレッシブな構築に変更した。

最終的に使用したリストは以下の通りである。

結果として、個人としては予選5回戦中「赤白ミッツァイル」に2回、「赤青覇道」に1回、コントロール系統のデッキである「ドロマーハンデス」と「ネクラドルマゲドン」に1回ずつ当たった。

このうち「赤青覇道」以外の4戦で勝利し、個人もチームも共に4-1で本戦ラウンドに出場した。

本戦トーナメントでは「ジョラゴンジョーカーズ」「赤白ミッツァイル」「赤単B我」「墓地ソース」に当たった。

個人としては「赤単B我」以外の3戦で勝利し、チーム全体としては決勝トーナメント全勝で優勝となった。

個人としては通算成績7勝2敗、チームとしては8勝1敗という結果で終わった。(残りの2人はそれぞれ6勝3敗、3勝6敗)

遂行対象である「ジョラゴンジョーカーズ」「赤白ミッツァイル」と捨てていた対面である「赤青覇道」以外とは合計4回対戦しており、そのうちで3勝を納めているのはひとえに「赤緑印鑑パラス」というデッキそのものの出力の高さ故である。

大会では遂行対象以外のデッキとも数多く対戦するのが常であり、その中で勝ち進むためには環境に合っているだけでなくデッキの出力の高さも大切であると言える。

「赤緑印鑑パラス」は当時のカードプールの中でも特筆してカードパワーの抜けていたものを数多く採用していたため、この点においても「赤緑印鑑パラス」は優れたデッキタイプだったと言える。

以上のことから、環境に応じて認知度の低いデッキや新しいデッキを使い分けるプレイヤーについて以下のことが言えるだろう。

チーム戦においてチームのコンセプトを一貫させることは、著名デッキの枚数調整やプレイングを突き詰めるタイプよりも重要

遂行対象と割り切る対面をきちんと整理し、想定外のデッキに対して勝てるように出力の高いデッキを考える必要がある

カチュアカップ(2021/04/01〜2021/04/30)

これはデュエプレにて開催されたランクマッチシーズンである。

大会とは異なり時間が許す限り何度でも対戦が可能であること、大会と比較してtier2以下との遭遇率が低いことから、実際の環境を体験しながらデッキを考えることが可能である。

シーズン前半では、前のシーズン(バジュラカップ 2021/03/01〜2021/03/31)の最終1位のプレイヤーが使用していた「ドロマーリーフ」が環境を席巻していた。

「ドロマーリーフ」は「アストラル・リーフ」や「マーチング・スプライト」による継続的なリソースと「光器ペトローバ」や「ホーリー・スパーク」を用いたボード制圧を兼ね備えたビートダウン兼クリーチャーコントロールデッキであった。

これと対を成す環境トップが「傀儡将ボルギース」や「悪魔神バロム」による盤面掌握能力と「アクアン」や「凶骨の邪将クエイクス」によるリソースアドバンテージを稼ぐ「青黒バロム」であった。

ビートダウンで早期の決着を狙うデッキを用いる場合、「ホーリー・スパーク」や「悪魔神バロム」を使われると挽回がかなり難しくなる上にシールドトリガーも多いため、2つに勝てるデッキを作ることを考えるとコントロール偏重にする必要があると考えた。

また、「悪魔神バロム」を出されても盤面が壊滅しないようにするためには闇文明を入れた構築にする必要がある。

そのため、「凶骨の邪将クエイクス」を主軸にコントロールデッキを組むところまでは確定した。

「ドロマーリーフ」に対して盤面勝負を制するためには、いかに早い段階で「光器ペトローバ」を処理できるかに依存している。

カードの効果で選ばれない「光器ペトローバ」を「ホーリー・スパーク」の前に処理するためには当時のカードプールでは「ホーリー・スパーク」か「クエイク・ゲート」を使用するしかなかった。

ここで火文明を採用してしまうとリソース回復手段の乏しい闇文明では長期戦を制することができない点、「クエイク・ゲート」以外の火文明のカードに採用したいものが無い点から、「ホーリー・スパーク」を採用できる光文明を採用することとした。

幸いなことに、光文明には「光輪の精霊ピカリエ」や「暁の守護者ファル・イーガ」など、低コストで「光器ペトローバ」よりもパワーの高いクリーチャーが多く存在していた。

これらに加えて「地獄の門番デスモーリー」なども採用することで、「光器ペトローバ」を踏めるクリーチャーを複数用意して先に「ホーリー・スパーク」を使われても巻き返せる盤面を作れるようにした。

さらに、環境トップの2デッキは共に「アストラル・リーフ」や「アクアン」などで積極的に山札を掘り進めるため、山札を減らすことの少ない光と闇の2色のデッキは積極的にライブラリアウトを狙える明確な利点も存在した。

そのため、一般的に出回っている「青黒バロム」のリストから水文明や単体性能の低いカードを単体での性能が高いカードに差し替え、少ないリソースでより多くのアドバンテージを得られるように構築することで水文明によるリソース量に負けないコントロールが実現可能であると考えた。

このように作成したのが、以下のデッキリストに示す「白黒クエイクス」である。

このデッキを使用することで4月の中旬に高い勝率を叩き出し、4/14に50戦前後で瞬間96位を獲得した。

しかし、レーティングが上がるに連れて練度の高い「青黒バロム」と対戦するようになったことで、こちらがライブラリアウトを狙えないように常にシールドにプレッシャーを与えられてカードバリューを押しつけにくい対戦が増えてきた。

また、水文明が入っていない都合上手札の入れ替わりが少ないため、数ターン先の動きまで考えてリソースを配分する必要がある。

残念なことに著者にはこのデッキのポテンシャルを十分に引き出せるほどの実力を持ち合わせていなかったため、練度の高い「青黒バロム」に対処できずに徐々にレーティングを落としていった。

月末には新規拡張弾が出たことで環境を考察しきれないままシーズンが終了したため、シーズン総合100位には残留できなかった。

以上のことから、環境に応じて認知度の低いデッキや新しいデッキを使い分けるプレイヤーについて以下のことが言えるだろう。

対戦相手の練度による勝率の変動が環境トップのデッキと比較して大きい

対戦外の環境考察のみでなく対戦内の細かいゲームプランも十分な考察が必要

ちなみにこのシーズンの月末に出た新弾で「青黒バロム」と「ドロマーリーフ」が一瞬で霞む激動の環境変化が起こった。

月末に新弾出すの本当にランカー泣かせすぎる。

おわりに

本記事では他人が考えないようなデッキをどのように考えるのか、またそれを使ってどのようにデッキを作るのかについて著者の実例を挙げながら解説をした。

書き進めているうちに気がつけば当時の環境解説のような記事になってしまったが、少しでも画期的なデッキタイプ創作の手助けになれば幸いである。

これだけデッキ創作についてあれこれ書いててなんだけど、正直デッキ作るよりも環境トップを使って勝ち切れるだけのプレイングを習得したい。

おわり。