リン、リン、琳派の大冒険②本阿弥光悦と俵屋宗達、日本美術史上最強タッグ

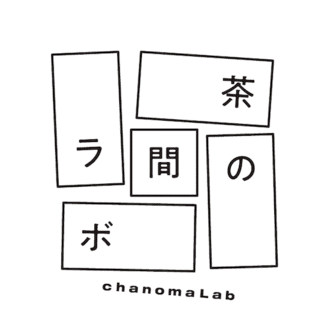

「鶴図下絵和歌巻」本阿弥光悦・書、俵屋宗達・絵 京都国立博物館

本阿弥光悦の書蹟の代表作ということでも従来から著名な1巻。装飾芸術家としての俵屋宗達(活躍期、1602-1635)の真骨頂がみごとに発揮された作品である。描かれているモティーフはただ鶴のみに限られる。長大な巻物の冒頭から繰り広げられる鶴の群れは、一様に金と銀の泥で表現される。あるいは飛翔し、あるいは羽を休めて寄りつどう鶴の姿態は、単純そのものの筆使いで捉えられていながら、そのシルエットの美しさは比類がない。料紙装飾という限定された課題のなかで、ぎりぎりまで個性を表出し得た宗達の手腕を見てとることができよう。(ColBaseより)

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/A%E7%94%B2364?locale=ja

前回のおさらい

モダンでデザイン性が高くて日本美術の中でも人気がある琳派の概要や、その特徴を紹介。

①師弟関係の派閥ではなく、私淑、つまり憧れの系譜

②京都に平安時代の優雅な王朝文化を再興しよう!と本阿弥光悦が始めた運動

③高い装飾性、背景はゴールドアンドシルバー、かわいいキャラと工芸への展開

琳派は日本を代表する装飾芸術であり、絵画、染織、工芸、文具や和菓子までありとあらゆる琳派デザインが実は私たちの生活に入り込んでいる。今回からは琳派BIG5の人生と名作の秘密に迫る。

琳派BIG5とは?

①本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)②俵屋宗達(たわらやそうたつ)③尾形光琳(おがたこうりん)④酒井抱一(さかいほういつ)⑤鈴木其一(すずききいつ)

前回伝え忘れたが、琳派の大きな特徴のひとつが、京の町衆の美学であるということ。

そう考えると、琳派の絵師はBIG5ではなくて、Great1+Big4かもしれない。とにかく琳派にとって特別な人がひとりいる。

それが誰かというと、琳派におけるGreat1は本阿弥光悦だった。光悦って宗達の添え物みたいな扱いだけど、光悦がいなかったら琳派も存在しなかったし、日本の装飾芸術は大きく違っていた。

光悦こそが琳派そのものであり、琳派は光悦から始まった。だから本当は琳派ではなくて光悦派。

どう考えても琳派のほうが響きがいい。名前って重要。

本阿弥光悦とは?

1615年(大坂夏の陣の年)、洛北、京都の北にある鷹峯を家康から拝領。桃山文化を恐れた家康による幽閉だったかも。光悦は50代後半であり、ここで目指したものが琳派の原型。

琳派の誕生は1615年と言ってもいい。

文化の成り立ちは歴史と表裏一体。戦国時代、桃山時代を経てようやく京に久々の平和が訪れた。そこで目指されたのが武士が文化の主役ではなかった時代=平安。つまり琳派は平安ルネサンスだった。

狩野派のような職業絵師ではない趣味人集団のリーダーが光悦だった。

つまり趣味が良くてお金を持っている商人などの町衆。そして琳派の主役もまた、本阿弥光悦や俵屋宗達という町衆だった。

なぜ光悦が趣味人集団のリーダーになったのか?それはやはりセンスの化け物だったから、きっと。

本阿弥光悦はそもそも自らを寛永の三筆の筆頭というほど、書に通じていた。

寛永の三筆とは?

近衛信尹(このえのぶただ)・本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)・松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)の書は、日本書道史における近世の幕あけと位置づけられ、後世「寛永の三筆」の名で呼ばれています。

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=471

ちなみに

平安の三筆→空海・橘逸勢・嵯峨天皇

空海筆 金剛般若経開題残巻(三十八行) 奈良国立博物館

平安の三蹟→小野道風・藤原佐理・藤原行成

「継色紙」つぎしきし 伝小野道風 東京国立博物館

本阿弥家=同胞衆(どうほうしゅう)。

同朋衆とは?

室町・江戸時代、将軍や大名に近侍して雑事や諸芸能をつかさどった法体(ほったい)の者。単に同朋ともいい、また童坊とも書く。室町時代には、将軍・大名の側近にはべって芸能、茶事、雑役を勤めた。いずれも僧体で、阿弥(あみ)号を称した。将軍足利義満(あしかがよしみつ)に仕えた観(かん)阿弥・世(ぜ)阿弥の父子は猿楽能(さるがくのう)の大成者として有名で、将軍義政(よしまさ)に仕えた能(のう)阿弥、芸(げい)阿弥、相(そう)阿弥の3代(三阿弥)は水墨画や茶の名手で唐物(からもの)の鑑定にも名をなし、文阿弥(もんあみ)、台阿弥(だいあみ)は「たてはな」の名手として知られる。これら同朋衆は、阿弥号を称するところから、時宗(じしゅう)との密接な関係もあったと考えられている。江戸時代には、幕府の役職の一つとなり、若年寄の支配に属した。同朋頭(200石高)4人の下に阿弥号を称する同朋衆(100俵高、十人扶持(ぶち))、坊主(ぼうず)があり、頭は営中の給事、将軍外出の供奉(ぐぶ)、老中・若年寄の用を勤め、同朋・坊主は営中で大名の案内、更衣、刀剣の上げ下げ、茶・弁当の世話などを担当した。このほか、念仏信仰者(とくに真宗)の間で、信心を同じくする仲間同志を相互に同朋とよびあった。[広神 清]出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

本業は刀剣の研ぎ、鑑定などだった。当時すでに刀剣は武器としての役割を終え、工芸の粋を極めたもの。金工、染色、漆芸、木工などありとあらゆる技の集積。

「金梨地菊紋蒔絵糸巻太刀拵」きんなしじきくもんまきえいとまきたちこしらえ 京都国立博物館

「白糸威二枚胴具足」しろいとおどしにまいどうぐそく 東京国立博物館

この甲冑は、江戸幕府を開いた武将・徳川家康の九男で、尾張徳川家をおこした徳川義直が1614年から15年にかけて起こった戦い(大坂の陣)で用いたと伝えるものです。胴を守る細かい部分は銀色で、白い絹の組紐で綴り合わされ、出来たころは目にも鮮やかに輝いていたのでしょう。また、兜はむかしの中国の役人がかぶっていたような冠のかたちをしていてとても奇抜です。 戦争が相次いだ16世紀、日本の甲冑は大きな変化を迎え、胴体を守る「胴」、二の腕を守る「袖」、頭に被る「兜」に加え、腿(ひざ)や脛(すね)を覆う「佩楯(はいだて)」や「脛当(すねあて)」など、全身を守る各部分の防具も同じ色の組紐や装飾で作るようになりました。現在、こうした全身をコーディネートする甲冑のことを「当世具足(とうせいぐそく)」と呼び、その名は「今風の甲冑」を意味しますが、これは16世紀までにあった甲冑を「昔具足」と呼び区別するために生まれた名称です。当世具足は、江戸時代には一般的な甲冑のかたちとして普及しました。この具足は主要な部分が銀と白の配色で統一され、端正で洗練された印象を与えます。また、当世具足は、この具足のように兜のデザインに趣向を凝らしたものが多く、大きな見どころとなっています。(ColBase)

名家に出入りし平安の書をはじめとするありとあらゆる美しいものを見ることができる美のエリート。その審美眼をもった人物が宗達をはじめとするプロたちを鷹峯で組織した。そういう意味では元祖アートディレクター。

では実際に光悦は何をしたのか?

書+絵=本歌取りの美

「鶴下絵和歌巻」(つるしたえわかかん)

平安時代と同じ雲母(きら)ずり、金銀泥絵、砂子を使いながら鶴のパターンを繰り返しモダンな装飾を生み出した。平安の料紙装飾の本歌取り。光悦と宗達のコラボレーションは他の追随を許さない。

あらためて見るとライブ感がすごい。絵だけでも成り立たないし、書だけでも成り立たない。認め合ったふたりだからこその装飾芸術、これが調和の美。

「村雲切」むらくもぎれ 東京国立博物館

金銀の小切箔を全体に撒いた料紙に、紀貫之の歌集『貫之集』を書写したもの。もとは粘葉装(でっちょそう)の冊子本だった。訂正の書き込みの箇所は藤原定家によるもので、定家が所持していたと考えられる。平安時代末期のくせの強い仮名である。

茶碗=超個性主義

光悦は茶碗もつくっている。とにかく自分のためにつくっているから超個性的。だから、光悦こういうの好きだったんだ!っていうのがよくわかる。

Googleの画像検索「光悦 茶碗」で検索してみてね。

琳派の曲線に通じる丸み。武士カルチャーへの挑戦が見える。茶湯三昧だった鷹峯ではじめた手慰み。

ちなみに利休の茶碗は?

「黒楽茶碗 銘 尼寺」 東京国立博物館

侘茶を大成させた千利休は、彼の思想に基づく茶碗を陶工長次郎に作らせた。轆轤(ろくろ)で作られたそれまでの茶碗と異なり、手捏ねで成形され、緩やかに凹凸のある茶碗は、手に自然におさまる造形に特色がある。(ColBase)

蒔絵=実用を超えた美

「舟橋蒔絵硯箱」 東京国立博物館

蓋(ふた)を山形に高く盛り上げた、本阿弥(ほんあみ)光悦(こうえつ)独特の形の硯箱。『後撰和歌集』の和歌「東路の佐野の(舟橋)かけてのみ 思ひ渡るを知る人ぞなき」の文字を散らし書きのように配す。豪華でありながら簡潔な印象を与える、光悦の蒔絵の中でも最も洗練された作行の名品である。(ColBase)

従来の硯箱は蓋を裏返してものを置いたりするがそれを否定。合理的ではないが空間に美を生む。合理性を超えたところにある装飾芸術。

出版物=日本で一番美しい本

「嵯峨本」〔光悦謡本〕 あこき 国立国会図書館デジタルアーカイブ

平安時代の唐紙にならって、植物などをデザイン化した文様を具引紙に雲母で摺り出したものです。平安時代のものとは違い、丸みのある大ぶりな形をゆったりとした空間の中に配置するようになっています。雲母も溜りができるくらいたっぷりつけられています。(文化遺産オンライン)

日本史上もっとも美しい出版物とされている。表裏一体となって雲母ずりで図柄を表現。

くずし字を活字にするってすごい。

琳派のグレート1である本阿弥光悦が美の相棒に選んだのが俵屋宗達。

サッチー 私はてっきり琳派の主役は宗達だと思っていました。

俵屋宗達とは何者だったのか?

光悦+宗達、最強タッグはここからはじまった!

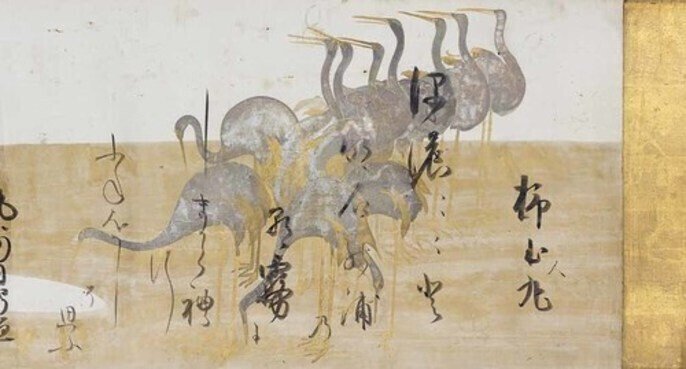

「色紙貼付桜山吹図屏風」 本阿弥光悦、俵屋宗達 六曲一双 紙本着色色絵貼交江戸時代(17世紀) 155.7×363.6㎝ 東京国立博物館

桜と山吹咲きほこる春。三つの半円状の色面で画面を大胆に区画、各面の左奥に山吹を置き、桜木立の垂直線を繰り返す。意匠性ゆたかな画面構成は、まさに宗達風だ。貼付色紙の多くが慶長10年(1605)頃書と推定され、画は寛永年間(1624~44)の作と見られる。(ColBase)

俵屋宗達の生涯は謎に包まれている。が、ひとことでいうと、形態の魔術師。

宗達の美の旅のはじまりは平安の美の真髄に触れたこと。

われわれは何かを語る時に、それが絵だろうが恋だろうが性生活だろうが平安を避けて通ることはできない。

宗達にとっての平安との出会い、それは1602年のことだった。

「平家納経 厳王品 第二十七(模本) 松永本」へいけのうきょう ごんのうぼん もほん 東京国立博物館

田中親美は、「平家納経」全33巻の模本を5組作ったことが確認されています。本作はその5組とは別に、「厳王品」1巻のみ制作したものと考えられます。実業家で茶人だった松永耳庵(安左エ門、1875~1971)が所蔵していました。

平家納経とは?

平安後期の装飾経。国宝。広島・厳島(いつくしま)神社蔵。平清盛(きよもり)が平家一門の繁栄を祈願して1164年(長寛2)9月、厳島神社に奉納した経巻。『法華経(ほけきょう)』28品に開経(無量義経)と結経(けちきょう)(観普賢経)を加え、さらに具経(ぐきょう)の「般若心経(はんにゃしんぎょう)」「阿弥陀経(あみだきょう)」「願文(がんもん)」(各一巻)を加えた33巻を一具とする。これは、33の姿に変化(へんげ)して衆生(しゅじょう)を救うという、厳島神社の本地仏十一面観音(かんのん)の三十三応現身の思想に基づく。平安時代なかばから貴族社会に流行した、いわゆる「一品経供養(いっぽんきょうくよう)」の流れをくむ遺品で、清盛自筆の願文から、重盛(しげもり)・頼盛(よりもり)・経盛(つねもり)ら一門32人がそれぞれ一巻あて結縁(けちえん)して、善美の限りを尽くした写経であることが知られる。各巻の書写は、1人1巻ないし数巻の分担執筆で、なかには優れた能書の筆跡も含まれる。また、各巻ともに表紙、見返し、料紙、発装(はっそう)金具、紐(ひも)、軸など、すべて当代の絵画・書跡・工芸の最高技術を駆使した華麗な装飾を施し、平家の栄華を反映して余すところがない。また、これら一具を納める金銀荘雲竜文(きんぎんそううんりゅうもん)銅製経箱、さらにこの経箱を納める蔦蒔絵唐櫃(つたまきえからびつ)も一括して国宝に指定されている。[神崎充晴] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

平清盛が一族の繁栄を願い厳島神社に奉納した平安史上屈指の装飾経。惜しみなく金銀、装飾が施され、その優美さは並ぶものがないとされる。

1602年に修復、これに宗達が腕を見込まれ携わる。光悦が鷹峯を開く13年前。これにより、宗達は金泥銀泥をふんだんに使った料紙装飾に新たな地平を切り開く。

ふだんは見ることができない宝を修復に携わることによってふれることができた。これも宗達の腕がものをいった。

宗達の絵の特徴=琳派の絵画表現の特徴

宗達五大名作を紹介。これを覚えておけば琳派がばくっとわかる。

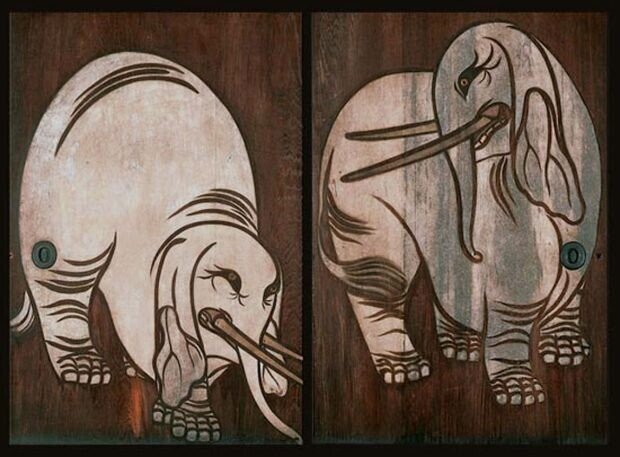

①ザ・装飾「白象図」

京都にある「養源院」に描かれた杉戸絵。光悦の推薦によるものと言われる。杉の戸に白で描かれた象。

デフォルメされた象は今で言うところのきもかわ。これがドアに描かれているってものすごいインパクト。だから、ザ・装飾。

②キンキラデザイン「舞楽図」

「舞楽図屏風」宗達 二曲一双 重要文化財 醍醐寺

宗達晩年の傑作。金を背景にして仮面をつけた人たちが舞っている屏風。金地の間が構図に緊張を生み出す。

人物による画面分割。色彩の絞り込み。便宜上ひと絵につきひとつの特徴を紹介しているが、いろいろミックスしている。

「舞楽図屏風」作者不詳 日光山輪王寺

そもそも舞楽図はポピュラーなモチーフ。宗達は舞楽図を再構成し、全く違うものに作り替えた。

通常の舞楽図よりも、宗達の描いた方が、描かれているモチーフは少ないが、舞人がすごく生き生きとして見えるし、空間の奥行きを感じる。

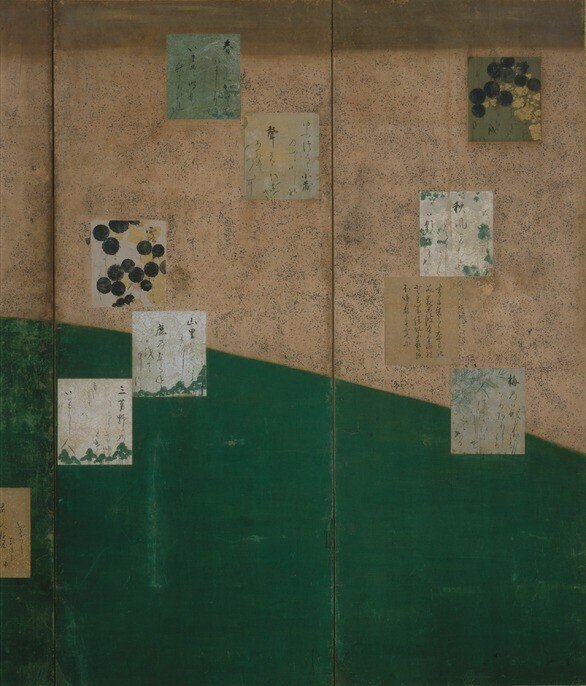

③アバンギャルドな抽象画「蔦の細道図屏風」

「蔦の細道図屏風」 六曲一双 紙本金地着色 江戸時代(17世紀) 各159×361㎝ 重文 相国寺

金と緑青だけで伊勢物語の世界を表現。具象と抽象がせめぎ合ってる。物語の世界を絵を見る人に委ねてる。

しかもこの絵は右と左がつながっていて、さらに右隻、右側を左に持っていくとまたつながって。永遠につながっていく。

④琳派といえばこの技!「犬図」

「犬図」一幅 紙本墨画 江戸時代・17世紀 90.3×45.0cm 個人蔵

やまと絵と水墨の融合。にじみを利用した「たらし込み」や輪郭を用いない「もっこつ」は水墨画から転用。それを日本的なモチーフに活かすことによって宗達オリジナルとも言うべき画風を完成させた。

⑤屏風の概念を変えた!「風神雷神図屏風」

『風神雷神図屏風』 国宝 二曲一双 紙本金地着色江戸時代(17世紀初期)各154.5×169.8㎝ 建仁寺

二曲一双というスタイルが斬新。

構図、テクニック、デザイン性どこを見ても文句のない傑作。

京都にある細見美術館の館長細見良行さんは「金地の虚空高く二神が立ち現れた瞬間、日本の美術史が大きく転換した、と言って良い。あたかもボッティチェリのヴィーナスが波間の貝殻の上に立った時、西洋絵画史に革命がもたらされたかのように」という。

絵のモチーフとしては中国由来。

敦煌莫高窟第249窟壁画(6世紀)

右上に風袋を掲げた風神、左上にリング状に太鼓を並べた雷神の姿形が見える。(Wikipediaより)

こんなかわいい風神雷神はいない。そしてこの絵のもうひとつのポイントが金地にたらしこみで描かれた雲。

金に墨のたらし込みで雲を出現させた。なんでもないようだが、さらりとすごいことをやっている。

落款印章もないが誰もが宗達だ!と認める傑作。

宗達は1620年半ば、朝廷から法橋の位を授かる。その素顔はあまりよくわからない。

当時から有名でそんなえらい位までさずかったのになぜか?

まだ戦国時代が終わって20年。文化の中心は町衆に完全に移行したわけではない。宗達は町衆であり職人だったので資料がほとんど残っていない。

美の担い手が武士から町衆にかわりはじめた時代に料紙装飾と扇の技を極めていたのが宗達。

結論:琳派は光悦+宗達=趣味人と職人のハイブリッドな美

いいなと思ったら応援しよう!