なぜキョロ充は「自殺島」を読めば絶え間ない欲求を解放できるのか?

なぜこの本を読めばキョロ充を治すことができるのか?

結論 この漫画は「恵まれていることに無自覚であった」という気付きを教えてくれるから。

キョロ充がキョロ充たらしめる最大の原因は

1強烈な自己中心性

(自分が世界の全てと勘違い)

2共感能力の欠如

(他人のことを思いやることができない)

です。

なぜそもそもキョロ充になってしまったのか?

これの答えはずばり、豊かな生活にもかかわらず心の寂しさが大きくなったから、なのです。

「豊かな生活」と「心の寂しさ」は大きく関係しています。

幸せだったことに気づけない、だから永遠に心が貧しいと感じてしまうからです。

この「自殺島」は人間が生きることについて教えてくれます。

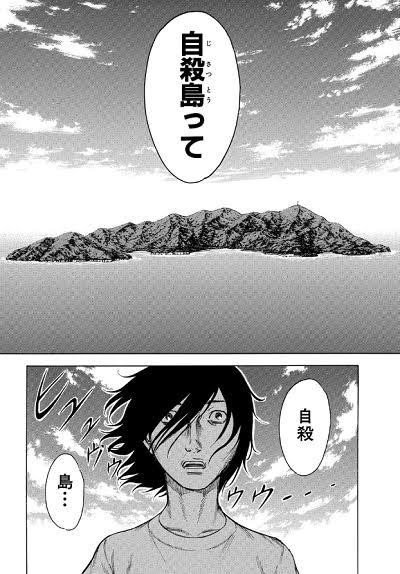

「自殺島」とは?

日本近海の孤島を舞台に、政府によりこの島に送りこまれた自殺未遂常習者達が、命の意味と向き合いながら生きていく物語である。

(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/自殺島)

もともと自殺を希望していた人達があつまり、サバイバル術を生かしながら協力していく物語です。

無人島生活を通して、もともと死にたかった人達は希望を持ち始めたり、絶望したり、迷ってしまったりします。

この漫画は絶望の想像力を見事に掻き立ててくれます。「もし無法な世界があると、人間はどのように振る舞うのか?」といったように。

「もし自分だったらどういう発言をしていたのであろうか?」と、漫画を通して自分自身と対話を重ねることができる作品です。

そもそも人間とは何か?に向き合うこと。

キョロ充の私たちにとって一番の死活問題?は「人からどう思われたいのか?」です。

ある程度衣食住が整った世界では、承認欲求に駆り立てられます。

この漫画のシーンでは、全ての行為は生きるために存在することを説いています。

仕事をするのも食べるためである、ということを気づかせてくれます。

生きるとは食べ物を得るための活動である、となったときに「じゃあ承認欲求とは?どういう位置付けなのか?」と自分自身で考えるいい機会になります。

もちろんこの作品の中には「承認欲求」の要素が必ず含まれています。

是非とも自分なりの「生きること」についての疑問と答えの繰り返しを続けてみてください。

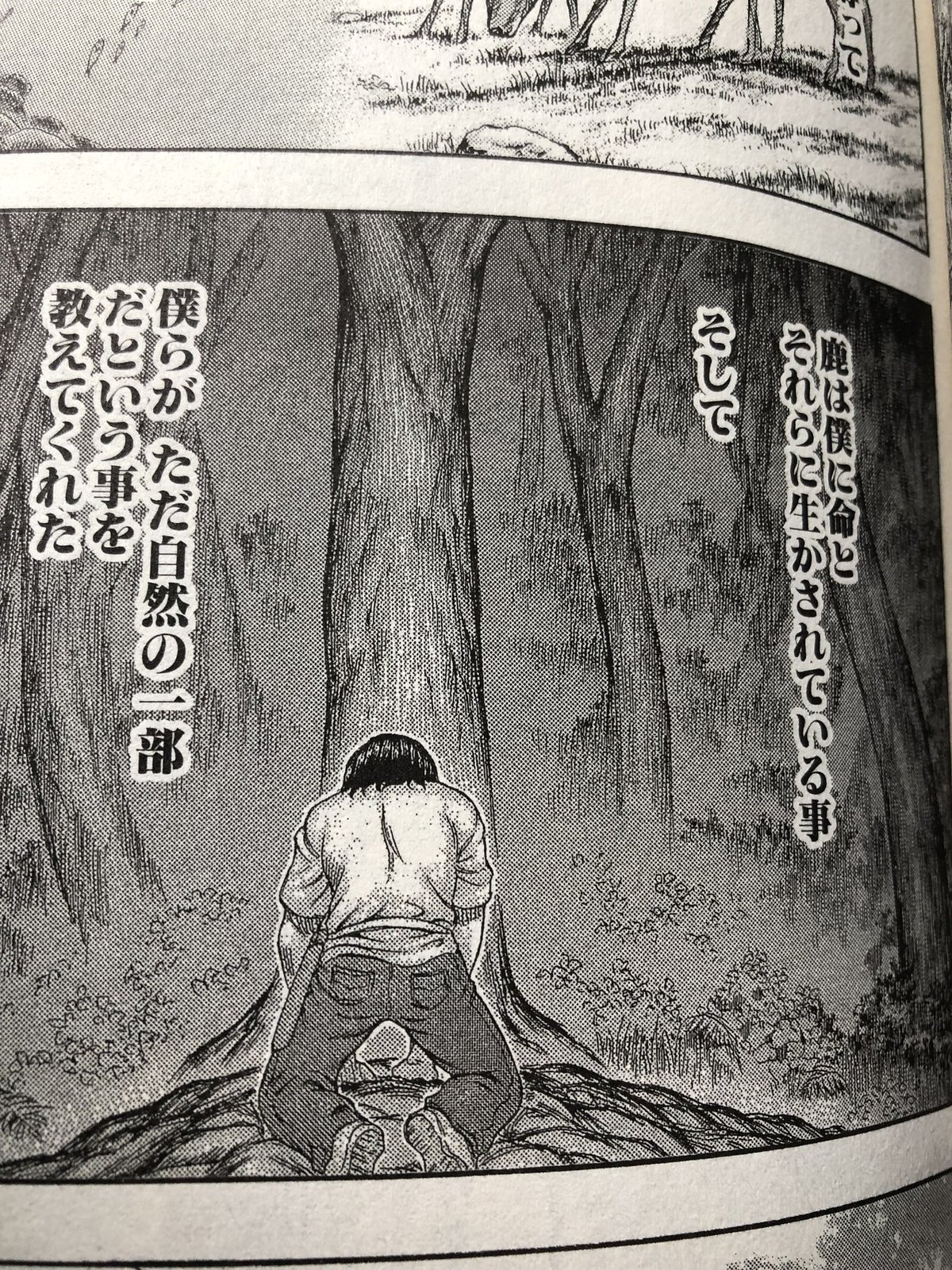

自分を全体ではなく一部と考えられるか?

キョロ充の一番大きな問題は、「世界は自分が中心である」と考えてしまうことです。

「あのグループに属している人達は、なんとも妬ましい」という気持ちは「自分が世界の中心である」という考えに基づいています。

この作品の中でもこの「自己中心性」に悩んだ人達が自殺を図ろうとし、この島に流されてしまったのです。

かれらは生命の輪廻や社会的な生活の営みを通して、「人間」の立ち位置を学び直していくのです。

一つ一つの重みを知ること。

キョロ充の問題は、人の気持ちを推し量ることができないことです。

自分のことばかり考えて、人のことを考えられないのです。

この作品では、人の様々な過去を知らなければ前に進むことはできません。

作中にはお米のありがたみを知るシーンがあります。

米を作るとは、未来に生きることであると実感します。

というのも、これまで当たり前に米があると思っていたから、米ができる苦労を知ることがなかったからなのです。

食べ物のみならず、人とのコミュニケーションがうまくいかないのは、相手がどういう背景に生きていたのか知らなかったからなのです。

生活を通して自分と向き合う、とても素晴らしい作品です。