10年ぶりに『麻雀小僧』を読んでみて -その①-

2010年代に近代麻雀で連載していた「麻雀小僧」という漫画をご存知だろうか?

とあるきっかけで読み返してみているのですが、気づいたことがあり、それでひと投稿。

10年前のキンマ連載時の印象

実は、連載中はこの作品にあまりハマれず、主人公・まー坊の打ち筋に共感できないでいたのでした。近代麻雀で段々読む頻度が落ちていき、数年経過した頃には連載を追いかけるのも止めてしまう始末。。

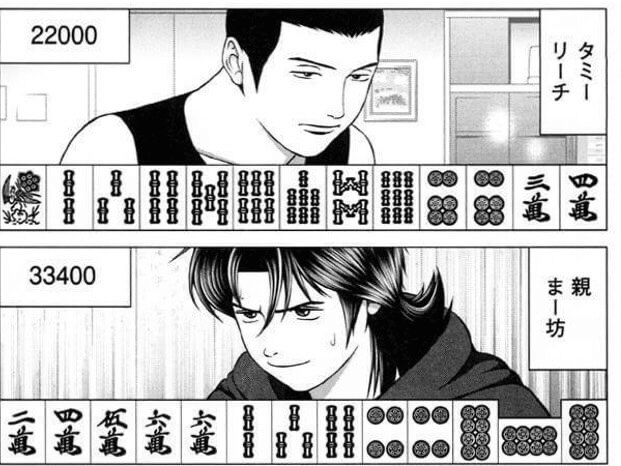

ご存知の方も多いと思うが、まー坊のスタイルは完全な鳴き麻雀。当時、押川先生の前作『リスキーエッジ』の大ファンで、主人公・吉岡の打ち筋に完全に魅了されていた自分は、まー坊にはどうも馴染めなかったのでした。吉岡のように腰が重く、一撃の大物手で仕留めるような王道スタイルに憧れていたのです。「まー坊のように鳴き散らかして安手を和了って何になるのか?」と否定的な捉え方をし作品から離れてしまっていたのでした。。

現在の自分のスタイル

それから10年近い時が経ち、今の自分の打ち筋といえば、、、

完全にまー坊寄りの、鳴きを駆使した全局参加型タイプ(笑)

いつの間に真逆にスタイルチェンジしたのか(・・?)

主戦場が点5のチップ100円から、点10のチップ500円に変わり、戦術的にチップ麻雀に対応したと言えばそれまでなのだけど、自分的にはもっと大きな意味があるのです。

鳴いて動きを入れていくことで、難局面で活路を見出せることが圧倒的に増えたと感じてます。一撃必殺の門前スタイルもカッコイイのだけれど、どうも自分には合っていなかった模様。自分のように牌効率や確率計算が得意でなく、いまいち正確性に欠けるタイプには不調時に大物手がやってきても、和了れる気がしないのです。針の穴を通すように繊細な作業でじっくり手を仕上げる。こういう芸当はどうにも苦手なのです(-.-;)y-~~~ それどころか他家に軽く捌かれてしまうことが多く、チャンスを逃しているうちに調子を落としていく。。不調ループの一丁上がり。

しかししかし、これとは逆に、鳴いて、前に出て、素早く捌く。これが身についてからは自分のペースで打てることが増え、不調のループにハマることが格段に減ったのでした。

動くことの意味

かの有名な雀鬼も著書の中で言ってますね。

「まず動け、動かないと何も見えない」と!!!

麻雀においてはもちろん、現実社会でも本当にその通りだなー、と思いますね。色々考えてるだけでは物事は前に進まないし、「前に出て戦う姿勢を見せる」、これが大事。前に出る分、痛い目を見ることも多々ありますが、それを差し引いても得られるものの方が多いのではないかと。

10年経ってみると、、、

10年一昔とはよく言ったもので、気づけば10年前とスタイルが180°変わっていた。

常連になっているフリー雀荘での待ち時間中、馴染みのスタッフから何気にもらった一言。「イシイさんの打ち方って麻雀小僧のまー坊みたいな攻めのスタイルですねー。」言われるまでまー坊のことはすっかり頭から消えていたし意識したことはなかったけれど、よくよく考えればその通りだな、と。

一撃必殺の吉岡に憧れて麻雀を続けた結果、手数勝負のまー坊スタイルに落ち着いていたというw 皮肉というか筋書き通りに行かないというか、、(^_^;)

これだから麻雀は面白い!