「よくやった 事情が変わった なぜやった」→ カズオ・イシグロ「浮世の画家」の解説

サラリーマン川柳で最優秀賞を獲った名句

よくやった

事情が変わった

なぜやった

頑張った結果、時局が代わり、酷評される。仕事をしていればよくある風景だけど、こないだNHKで再放送されていたカズオ・イシグロ原作「浮世の画家」のあらすじは、まさにこの句通り、戦争に翻弄された老画家の話だ。

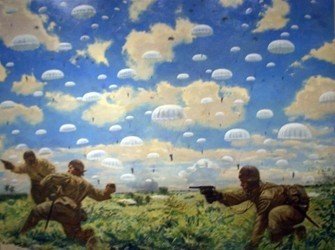

第二次世界大戦において戦意を高揚する絵画、いわゆる戦争画を描いて名声を得た画家が主人公。終戦後、評価は一変し、周囲から距離を置かれ、弟子も離散してしまう。

私がやったことは、正しかったのか?間違っていたのか?

老画家の経歴からか、娘の縁談が破談したことをきっかけに画家は過去を見つめ直す。主人公の画家・小野益次を演じる渡辺謙の演技が圧巻。ずっと苦しそうな表情で思い詰めていた主人公は、最後に自分に駆け寄る孫をみて、はじめて満貫の笑顔を見せる。ずっと雨だったあとの晴れの光は眩しい。

よくやった

事情が変わった

なぜやった

とずっと浮世に翻弄されていた画家は自分を見つめ直し、

晴れてよし

曇りてもよし

富士の山

とでも言うような、開き直りでもなく、正しいか、誤りかではなく私はただ自分の信じるところに全力を尽くしたんだと自分の人生を納得して受け止め、浮世を突き抜ける。

偶然同じタイミングで読んだ、橋下 徹「異端のすすめ 強みを武器にする生き方」にも似たことが書かれていた。

「今、死んだとしても後悔はない」と言い切れるくらいに、熱を発しながら進んでいくこと。

僕の場合は自分のエネルギーすべて注ぎ込んだチャレンジである大阪都構想の住民投票に破れ、今は熱を発し切って燃え尽きちゃった感がある。

でも人生はこの燃え尽きちゃった感が重要で、この感覚に達すれば、いつ死んでも人生納得となることもわかりました。

物語のパターンでこの「外面的な価値観に振り回された結果、内面的な価値観を確立する」というものは非常に多く、このパターンがウケやすく影響も与えやすいことがわかる。「浮世の◯◯」パターンは今後も収集し、コンテンツ作りに活かしたい。

勝つのはおごそかに、負けるのは美しく。

ドラマで最後に駆け寄る孫のシーンは良かった。孫というのは、他人から見れば単なる子どもであり、おじいちゃんにとっての最大の自分だけの価値観の象徴となる。

いいなと思ったら応援しよう!