すべからくコンテンツ制作は情報量を目指す

「情報量を上げるための4つの方法」というマトリクスに反響があったので深掘りして書いた。元はマーケジンに連載していたコンテンツマーケティングの新常識から。

・コンテンツは現実の疑似体験である

・コンテンツマーケティングは、コンテンツを通じたブランドの疑似体験

・疑似体験のリアリティは、コンテンツの情報量に比例する

というコンテンツ制作のスタート地点をあらためて定義した上で、どうやって情報量を上げていくかを考えるために、まず冒頭のように4つに情報の種類を分けた。

「情報量を上げる」ってのは簡単に見えてややこしい。ユーザーが見ている情報のほとんどは、その人の記憶にある。歌が典型だけど、記憶を刺激して呼び起こすことによって情報量を上げる。記号的な、共感による情報量の上げ方だ。

例えば俳句でも芭蕉の「五月雨を集めて早し最上川」は文字量として少ないが、記憶を呼び起こす記号を巧みに使っているので情報量は多い。

記号的なアプローチは少ない表現で多くの情報を引き出せる。しかし記憶に頼るため、新しい世界観を描くのには向いていない。例えば映画「アバター」のような異世界を、俳句だけで伝えるのは無理がある。

この場合は逆に、具体的・具象的に世界を描いて臨場感を作っていく。最近歌を作っているなかで作詞家と話していて面白かったのは「歌詞は共感だ」と言うので「いや、異世界を描きたいんですよ」というと「じゃあキャラソンですね」と言う。

歌詞は大きく2つしかなく、共感を狙ったいわゆるJ-POP的な歌詞と、アニメソングのようなキャラクターと世界観を紹介する歌詞しかないという。確かにアニメソングの場合は常に映像とセットで、異世界の情報を補完している。

共感と臨場感以外に、主観か客観かという軸がある。例えば小説は主人公の視点から世界を描くけど、映像だと誰がいま写っているか、フォーカスが当たっているかわかりやすいのでカットバック(画面の切り替え)による群像劇を作りやすい。

小説は内面描写が得意だけど外観情報に依存するカットバックが苦手だ。なので主人公がいない場所での展開が描きにくい。例えば岩井俊二監督の傑作「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」。この小説版を見るとそれがはっきり分かる。

最近劇場アニメ版が公開されたのをきっかけに、脚本を担当した大根仁さんが小説版を書き下ろした。

岩井俊二さん自身も新たに脚色した小説版「少年たちは花火を横から見たかった」を発表した。

この作品が面白いのは、映像作品を原点に小説が展開されたところだ。非常に難しいアプローチだ。普通は逆で、小説を基に映像化されることが多い。なぜ難しいかというと、映像の方が情報量が多いからだ。情報量はダイエットする方が難しい。

一番大きくなるギャップは「主人公がいない場面での展開」で、映像だと表現しやすいが小説だと難しい場面。

これを小説版でどう処理するんだろうと読んでいたら、大根仁さんは大胆にも主人公がいない場合は脚本をそのまま表現していて、岩井俊二さん版は「脇役があとになって主人公に話す」という方法で解決しようとしていた。

これらの苦労は、情報の種類が違うことから起こっている。特にWebの場合、表現が自由に選べるだけに、情報の種類に気をつけないと表現を変換する際に困ることになる。情報の種類はWebコンテンツ制作者が学ぶ基本知識の一つにしたい。

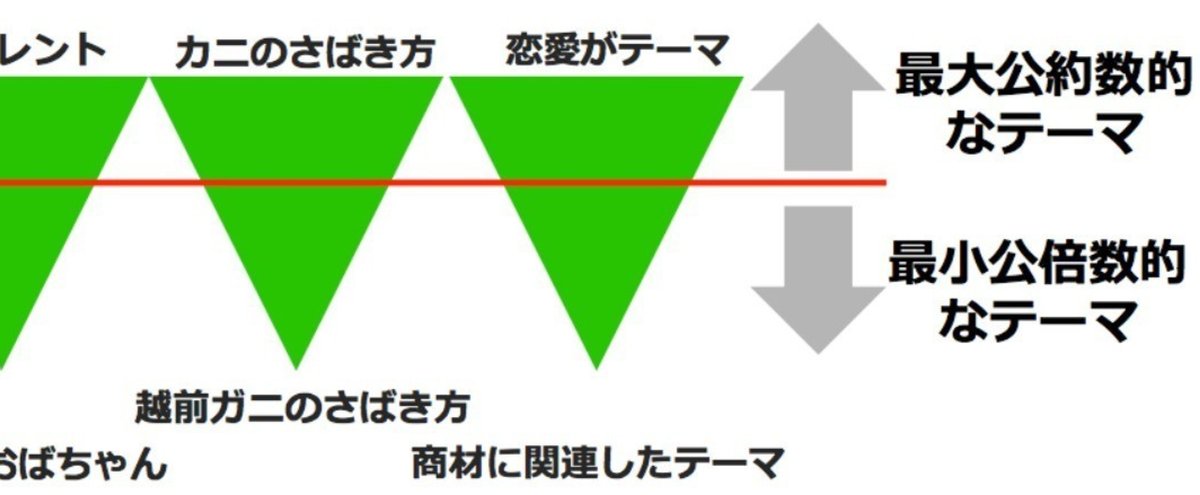

連載「コンテンツマーケティングの新常識」では、さらにWebコンテンツの深さについて書いてたけど、これに関しては興味がある方だけで。

ここから先は

¥ 100

読んでくれてありがとう!