昆虫食を阻止したイタリアハンガリーの事例と学校や職場に生物学的女性の比率が増えない原因の1つ長時間労働の給特法見直し問題について資料集めてみました。

昆虫食を阻止したイタリアハンガリーの事例と学校や職場に生物学的女性の比率が増えない原因の1つ長時間労働の給特法見直し問題について資料集めてみました。

自公維新らが子供たちが食べる給食を人質にマイナンバーカード取得ゴリ押し違法だよね。

家族全員がマイナンバーカードを取得しない限り、これまで無料としていた小中学校の給食費を4月から有料に戻す―。岡山県備前市がマイナカードの普及促進策として打ち出したこんな方針が波紋を広げている。吉村武司市長は「(取得を)決して強制するものではない」と説明するが、市民は「教育の平等に反する」と反発を強める。教育基本法などの観点から市の手法を「違法性の疑いがある」と指摘する専門家もいる。(共同通信=我妻美侑) ▽唐突な方針転換、まるで「脅迫状」 備前市は岡山県東部にあり、備前焼の産地として知られる。人口約3万2千人。市は物価高騰対策として2022年度、市立小中学校の給食費を全額免除にした。保育園やこども園の保育料についても国による3~5歳までの無償化に加え、16年からは1、2歳児、17年からは0歳児を対象に無料としている。市のこうした子育て世帯への支援は保護者に好評だった。 だが市は2022年12月、保護者にある通知文を配った。現在は無条件で無償化している給食費や保育料について、23年度は原則有償に戻し、児童・生徒とその世帯の全員がマイナカードを取得していれば申請により納付を免除するとの内容だった。つまり、無料のままを希望するなら家族全員分のカードを取得する必要がある。

保護者に配られた備前市の通知文

唐突な方針転換に、保護者らに戸惑いが広がった。市によると、2023年度の1食分の給食費は小学校300円、中学校340円で、月額では6千~7千円ほど。保育料は所得により異なるが、最大で月額約4万円だという。家族のうち1人でもマイナカードを取得していなければ、これらが4月から家計にのしかかることになる。 すぐに反対運動が始まった。通知文配布の数日後には、地元で子育て支援をする市民団体が市長や教育長宛てに方針撤回を求める文書を提出。団体の主張は「マイナンバーカードの有無で無償かどうかを決めるのは教育の平等に反し、差別だ」というもの。ある保護者はこう憤る。「通知文を見て脅迫状だと思った。子どもの多い家庭では有償となれば負担が大きい。カードの取得は任意のはずなのに、やむを得ず、ほぼ強制的に取ることになる人も出てくるはずだ」 カードを取得したくてもできない事情が考慮されていないとの声も上がった。例えば高齢の家族が施設で暮らしている場合や、単身赴任など何らかの事情で備前市に住民票を置いたまま遠方に住む家族がいるケースだ。市は取得が困難な場合でも、申請の意思があれば免除を認めるといった「柔軟な対応」を考えているとの見解を示しているが、小学生と高校生を育てる女性はこう訴える。「百歩譲って、給食を食べる当事者である子どもと、支払う立場にある親の取得を条件にするならまだ理解できる。だが、なぜ世帯全員なのか。カードの取得率向上ありきで、子どもたちのことを考えている施策とは思えない」

「条例案の『特に必要がある』か否かの法的基準は、給食費などの場合、教育基本法にのっとったものでなければならない。信条で差別してはならず、子どもの教育条件は同じようにするのが行政の責任だ。また、全国で無償化が広がる中であえて(条例案で定めた)有償が原則ならば、例外を認めることが教育の機会均等のために必要だという理由でなければ法的基準から逸脱する」 ―市の手法は法的に問題ないのか。 「学校給食の無償化は本来教育制度の中で行うべきもので、仮にマイナカード取得が無償化の目的達成のために必要な手段ならば、そのように説明すべきだ。しかし実際の目的はデジタル化の推進。目的である無償化と手段であるカード取得に対応関係がなければ、行政法上、問題になる。また、自治体が公金を支出して行う無償事業の対象者を恣意的に扱うことは、平等原則の観点から許されない。無償化する対象者を区別する場合には正当な理由が必要だが、給食無償化にはカードを使わなければならない理由はない。違法性が疑われ、住民監査請求などを起こされる可能性もある」 ―今回の市の姿勢をどう考えるか。

オンラインで取材に応じる名古屋大大学院法学研究科の稲葉一将教授=3月2日

「自治体は国の出先機関ではない。住民の期待に応えるためには国から距離を置き、政策に問題点がないか確認しなければならないが、備前市はむしろ国のカード普及政策を国よりも一歩先んじて進めようとしていないか。その背景には地方財政の問題がある。自治体は国の政策の方針に沿って予算を勝ち取る競争に敏感にならざるを得ず、自治体間の財政調整と均衡を理念とする地方交付税法の趣旨も曲げられている」 条例案などの関連議案は3月23日の備前市議会で採決される予定だ。市の方針を認めるのか、待ったをかけるのか、議員らの判断が注目される。

イタリアの右派政府は29日、培養肉などの合成食品を禁止する法案を支持すると発表した。イタリアの食文化と健康を守るためとしている。 法案が可決された場合、違反者は最大6万ユーロ(約860万円)の罰金を科される可能性がある。 刷新された農業省トップのフランチェスコ・ロロブリジーダ氏は、イタリアの食の伝統の重要性を強調した。 農業ロビー団体はこの動きを歓迎している。一方、培養肉が炭素排出からの環境保護や食の安全性につながるとしている動物愛護団体には打撃となった。 コルディレッティをはじめとするイタリアの農業ロビー団体はこの数カ月、「自然食品を合成食品から守る」ための署名を集めていた。集まった50万筆の中には、ジョルジャ・メローニ首相の署名も含まれている。 首相官邸前でコルディレッティが行った「フラッシュモブ」の集会でメローニ氏は、「卓越性保護の問題だけでなく、消費者を守るという観点からも、農業関係者と共に祝えるのは、農業関係者を先頭に立たせる施策だけだ」と述べた。 ■「伝統を守れなくなる」 政府はこの法案と併せ、コオロギやイナゴなどから作られた粉をピザやパスタに使うことを禁じる、さまざまな命令も策定している。 閣僚らは、こうした法案と命令を支持する理由として、評価の高いイタリアの地中海食を挙げている。 首相と同じ右翼政党「イタリアの同胞」に所属するロロブリジーダ農相は、「合成食品では品質やウェルビーイング(人が健康で幸せな、良好な状態にあること)、そして我々の伝統と結びついているイタリアの料理・ワイン文化と伝統の保護を保障できない」と語った。 ■アメリカなどは培養肉を認可 アメリカ食品医薬品局(FDA)は昨年11月、「慎重な評価」の結果、細胞から培養した鶏肉を食用として認可した。2020年にはシンガポールで、チキンナゲットへの培養肉の使用が認められている。 欧州連合(EU)加盟国では今のところ、こうした認可は降りていない。しかし、欧州食品安全機関(EFSA)は培養肉を含む「細胞農業」について、「健康的で環境に優しい食品体系のための、有望で革新的なソリューションと考えることができる」と明言している。 EU圏内ではモノやサービスの行き来が自由なため、EU当局が合成肉を認可した場合、イタリアがその販売に反対することはできないのではないかという指摘も出ている。 イタリアの動物保護団体「OIPA」は、培養肉は動物の細胞から作られるものの、動物福祉や環境の持続可能性、食の安全性を脅かさない「倫理的な代替品」だとしている。 一方で、酪農の業界団体「アッソラッテ」のパオロ・ザネッティ会長は、政府の決定を支持した。 伊経済紙のインタビューでザネッティ氏は、牛乳生産者はパラドックス(逆説)に陥っていると説明。生産者らは製品をより環境にやさしいものにするために投資するよう求められていた一方で、「良識のない投資家」たちは、「環境保護を口実に」自然とはかけ離れた製品を宣伝していたと指摘した。 (英語記事 Italy to ban lab-grown meat to protect heritage)

2023/3/30BBC

参政党の松田学代表(65)、事務局長兼副代表の神谷宗幣参院議員(45)、ボードメンバー(幹部役員)の赤尾由美氏(57)が22日、国会内で党の定例会見に出席。神谷氏が内閣に「農林水産省、政府系企業による昆虫食推進に関する質問主意書」を提出したことを明らかにした。 【写真】「ボブチャンチンに心を動かされた」格闘家が参政党から出馬 松田氏は、昆虫食が話題になっているとして「将来の食料危機に備えて、選択肢の一つとして議論されている。温室効果ガスの排出を減らせるということでそういうフレームなんですが、国民の中から『絶対に食べたくない』という意見、非常に声が強い。昆虫食推進の背景には、SDGs(持続可能な開発目標)を錦の御旗のように掲げ、無理やり昆虫食を食べさせる、有無を言わせない推進には非常に強い違和感がある」と主張した。 さらに「そもそも日本人の体質にあった食物があるわけでして、昆虫食が日本人の身体に与える影響について、政府はちゃんと分析や評価をしているのか」と疑問を投げかける。「それよりもまずやることはあるだろう。私どもは昔から食べてきた食べ物について生産強化したりですね、フードロスを解消するとかおからを有効活用するとか、いろいろやることがある。政府は優先順位をどう考えているのか。与党側には昆虫食を推進する動きが結構強い」とした。 神谷氏は、国会で畜産農家に対するヒアリングを行い、超党派の議員が参加したと説明。「今ある農業とか畜産とかをしっかり守ることをせず、いきなり代替食品のほうに力や予算を入れていくのはおかしいとの声が上がった。具体的には、760億円の予算があれば何とか廃業せずに済むという畜産農家がたくさんあるにもかかわらず、その予算を出さずに違った大量の税金を投入するのは順番がおかしい」と指摘した。 (よろず~ニュース・杉田 康人)

立憲だけどコオロギ食問題にはきちんと追及してるようだね。与野党グルの場面は多いが、自民公明と比べれば大分マシな部類に入る。https://t.co/VAqjZYP18G

— てんじゃき (@tenjaki_99) March 30, 2023

増税する岸田内閣は、財源あるのに国民を騙して不当な詐取をしようとしてるって全力で拡散しましょう。

— てんじゃき (@tenjaki_99) April 1, 2023

奴らの増税には正当性など存在しない、とね。

外国に9兆円ばら撒いた記事のURLを貼っておきます。

とりあえず俺はトレンドに出たら片っ端に情報拡散してます。https://t.co/tphLavcjT1

ネット上のコメント

・ワクチンからコオロギへ、次はなんだろう

・話の中身より話し方が気になって仕方がない

・シンプルに虫を食いたくない

・まだ無い そりゃコオロギ🦗食っている奴なんて殆どいないもん よーするに、これからあるかもしれない

・まだ来てないって来てからでは遅いのでは?

・議員会館の食堂でどうぞおだしください(*'▽')下々の者共に見本をお見せくださいませませw

・ワクチンでもそんなこと言ってましたが事例多数ですが責任取りましたか?

【昆虫食】立憲「アレルギー源性、カドミウム等の重金属類が生物濃縮される問題がある」→ 河野大臣「陰謀論者で迷惑をしている。健康に対する影響が生じた事例はまだ来てない」

2023-03-30

【昆虫食】立憲民主党・山田勝彦「話題の昆虫食、アレルギー源性の問題がある。カドミウム等の重金属類が生物濃縮される問題がある」

— Mi2 (@mi2_yes) March 30, 2023

河野太郎内閣府特命担当大臣「最近、陰謀論者がSNSでコオロギ話を拡散をしてる。それに巻き込まれて迷惑をしている。健康に対する影響が生じた事例はまだ来てない」 pic.twitter.com/j8h6A5rsjy

ハンガリーとイタリアもコオロギ禁止。当たり前ぢゃ。

— 高橋(T blockchain T ) 登史朗 (@toshirot) March 30, 2023

> 【昆虫食】ハンガリーとイタリアは昆虫食から国民を守る法律を可決

2023/3/28https://t.co/uiVvkhiVYjhttps://t.co/RBINGEwK7J

ハンガリーは、食品の秘かな昆虫化に対する厳しい規則を発表しました。

イシュトヴァーン・ナジ農業大臣は、昆虫タンパク質を含む食品に「警告」のラベルを貼ることを義務づけると発表しました!「昆虫タンパク質を含む食品」と表示し、他のタンパクと区別して陳列することを義務付けると発表しました。

イタリアはパスタに昆虫の粉を使用することを禁止したと、タイムズが報じています。「コオロギ、イナゴ、昆虫の幼虫から作られた小麦粉を料理に使うことが増えていますが、イタリアでは猛反対にあい、政府はピザやパスタへの使用を禁止し、スーパーの棚に分別することになりました。」

私達もはっきりNOと言いましょう!

多くの国民がNOといえば、政治に反映されるのです。

中村 ひとし ブログ

【昆虫食】ハンガリーとイタリアは昆虫食から国民を守る法律を可決

2023/3/28

自然の摂理に沿った農業が最も効率的

世界一保護が手薄な状況にもかかわらず、日本の農家や酪農家は、踏ん張っている。彼らは飼料や燃油価格の高騰にあえぎながらも、私たちの食卓に安全な肉や野菜を届けるべく、奮闘している。 その頑張りで、いまでも世界10位の農業生産額を達成している日本の農家はまさに「精鋭ぞろい」であると言って差し支えない。 特に近年、筆者が注目しているのは自然の摂理に従った農業を行う「アグロエコロジー」が日本各地で広がり、実践されていることだ。 その一例が、北海道で広がりつつある「放牧酪農」だ。これまで乳牛は牛舎で管理された状態で飼育されるのが一般的だったが、放牧酪農では牛を牧草地に放牧して自由な環境で育てる。 面積当たりの飼育頭数は従来の半分以下になるため、一見すると非効率に見えるが、メリットは大きい。その1つが飼料だ。牛のエサは輸入トウモロコシを配合した飼料を使うのが一般的だが、放牧で牧草を食べさせれば、その分飼料費を抑えることができる。牛舎の清掃など管理の手間も省けるため、人件費が減るのも利点だ。 実際に町を挙げて放牧酪農に取り組む十勝の足寄町は、町内で行われている農業の中で放牧酪農が最も大きな利益を上げているという。そうした成功例を聞きつけた新規参入希望者が順番待ちになるほど多数押し寄せた結果、町の人口まで増え始めた。 千葉県には、飼料に配合する輸入トウモロコシを米に変えた酪農家もいる。国産に切り替えることで、輸入飼料の価格が高騰してもびくともしない鉄板の経営を続けている。 こうした国内で奮闘する農家の取り組みを支援する自治体も増えている。千葉県いすみ市は、2012年に「環境保全型農業によるまちづくり」を宣言し、2017年から市内の学校給食すべての米を地元産の有機米に変えた。 安心安全な“本物”を作ってくれる国内の生産者を支えるためには、いすみ市のような自治体の存在に加えて、消費者が安全な農産物を買って食べ、支援することが何よりも肝要なのだ。

家庭菜園が飢餓を救うカギ

最近はコロナ禍に伴うライフスタイルの変化や、食料需要への危機感もあり、全国で家庭菜園を始める人が増えている。2022年5月25日の日経新聞でも、「350万人が、家庭菜園を耕している」(2020年時点)と報じられており、男女ともに半数以上が60~70代だとされている。 もし全国各地で消費者・生産者という区別をなくし、住民が地域の農家と一体化してかつて農地だった耕作放棄地を分担して耕し、家庭農園や市民農園を拡大すれば、何よりも安心・安全な食料を確保できて、食料危機に耐えられる日本を作る大きなカギとなりうるだろう。 旧ソ連が崩壊後の飢餓を逃れたのは、国策により菜園付きのセカンドハウス「ダーチャ」、つまり家庭菜園で野菜を育て自給自足が推奨されていたからだという指摘もある。日本でも同じようなことが可能ではないだろうか。 それは決して夢物語ではない。実際に、米を育ててみたいという希望はあるものの、方法のわからない一般市民に向けて農家が育て方を指導してくれる「お米の楽校」という制度がある。農家が田んぼを区切って生徒を募り、1区画につき年間10万円程度を支払うことで、区画内で米ができるまでを指導してもらえるのだ。もちろん、収穫した無農薬の米は生徒のものになる。 小麦を作る取り組みもある。2020年、「学校給食のパンに地元産の小麦を使ってもらおう」と、和歌山県の母親3人が「給食スマイルプロジェクト~県産小麦そだて隊!」を立ち上げた。 きっかけは、輸入小麦を使った給食パンから農薬が検出されたことだったという。「子供たちに安全な小麦を使ったパンを」という一心で、過去に作物が育てられていた耕作放棄地を使い、小麦を育てることを希望する親子連れを募集したところ、多くの希望者が集まり、農薬も化学肥料も使わない小麦を育てることができた。しかもそれを学校給食のパンに使用することが叶ったという。 近い将来、お金を払っても食料を輸入できない時代がやってくる。そのとき、国産の安全な食品を豊富に食卓に取り入れることができるよう、いまこそ私たちが行動すべきときなのだ。 (了。第1回から読む) 【プロフィール】 鈴木宣弘(すずき・のぶひろ)さん/1958年三重県生まれ。東京大学農学部卒業後、農林水産省に15年勤務の後、農業経済学者として学界へ。九州大学大学院教授などを経て2006年より東京大学大学院農学生命科学研究科教授に。 ※女性セブン2023年3月30日・4月6日号

納得ができるものしか自分の口に入れたくない。それはあたり前の願いであり、権利だ。だが、大豆ととうもろこしに関して「遺伝子組換えでない」の表示がほとんどなくなるというーー。 納豆や豆腐、スナック類などのパッケージに表示されていた「遺伝子組換えでない」という表示が4月からほぼ消える。 「大豆やとうもろこしを原料とした食品を製造するとき、今までは製造ラインを分ける“分別管理”をしても、意図せざる遺伝子組み換え食品の混入が5%未満であれば『遺伝子組換えでない』と表示できました。しかし4月からは、検出限界値(約0.01~0.1%)未満でないと『遺伝子組換えでない』と表示できなくなります」 そう説明するのは、NPO法人日本消費者連盟の運営委員で、食品表示に詳しい原英二さん。「遺伝子組換え」の表示義務の対象は、大豆やとうもろこし、なたねなどの9農産物。さらにこれらを原材料とした、味噌やポテトスナックなど33の加工食品群だ。 醬油などは表示義務の対象外だったが、任意で「遺伝子組換えでない」と記載することは可能だったが、これもむずかしくなる。こうした食品表示ルールは、「食品表示法」で定められており消費者庁が管轄している。なぜ、「遺伝子組換えでない」の表示は消えるのか。 「『遺伝子組換え表示制度』については、2017年から消費者庁が『遺伝子組換え表示制度に関する検討会』を開いて議論していました。そこで消費者からあったという〈(混入の基準値は)低ければ低い方がいい〉という意見に消費者庁が従う形で2018年に変更が決定。5年の経過措置のあと、今年4月から施行されることになりました」 ■大豆・とうもろこしは実質的に表示が禁止に 基準の数値が厳しくなるのならいいのではないか、と思いきや「そうではない」と原さんは指摘する。 「日本は、遺伝子組み換え表示の対象となっている大豆やとうもろこしの約9割をアメリカやカナダなど海外から輸入しており、そのほとんどが遺伝子組み換えです。これまで『遺伝子組換えでない』と表示していた多くは輸入原料で、分別管理していても、輸送時に使用する大型サイロやパイプは洗浄しているわけではないため少なからず混じってしまう。つまり、意図せざる混入を検出限界値未満にするのは極めて難しいのです」 つまり、検出限界値未満しか「遺伝子組換えでない」と表示できなくなるということは、この表示が事実上、禁じられたに等しい。消費者庁は、そういう事情を委員に十分説明することなく新たな基準を決定してしまったという。 「これまでのデータを見ると、分別管理をしていれば意図せざる遺伝子組み換え原料が混入する割合は、せいぜい1%程度。ですから混入許容割合を1%未満に設定すれば、きちんと分別管理しているメーカーはクリアできるし、消費者はこれまでどおり『遺伝子組換えでない』という表示を見て購入できる。一石二鳥なのですが……」 実際にEUでは、0.9%以下。日本と同様に多くの作物を輸入している台湾では3%以下が基準だ。 「現在の表示ルールにも抜け穴があり、加工食品の場合、遺伝子組み換え原材料を使用していても、醬油や食用油等は表示が免除。そのうえ含有量5%超で上位3位までしか記載義務がありません。今後はさらに選択しにくくなります」

何十年もたたないと安全性は担保できない

遺伝子組み換え食品を食べることで、どんなリスクがあるのか。 「ひとつには、遺伝子組み換え農産物とセットで使用されている除草剤のグリホサートに発がん性があることです」 2015年に世界保健機関の専門機関である国際がん研究機関が、これを認めている。さらに、米国在住の内科医で食の安全性にも詳しい大西睦子さんは、こう懸念する。 「遺伝子組み換え食品や、DNAを操作したゲノム編集食品などの安全性については議論が続いていて、何十年も経過を見ていかなければ安全性が担保できません。ただ、遺伝子操作やゲノム編集をすることで、予期せぬ遺伝子の変異が生じ、これが異質なタンパク質を生み出して人によってはアレルギーを引き起こす可能性があると示唆する論文もあります」 問題は、表示ができなくなったり、わかりにくく変えられたりすることで、「消費者が選択の機会を奪われることだ」と大西さん。 “遺伝子組み換え大国”米国では、2012年に一部の州でようやく導入された「遺伝子組み換え(GMO)」表示がなくなってしまったという。 「世界でわずか数社のタネを独占している企業が、遺伝子組み換え作物のタネも販売しているのですが、そうした企業からの働きかけなのか、連邦政府は昨年1月、耳慣れた『GMO』ではなく、『バイオ工学(BE)』というわかりにくい表示を義務付けるように」 しかも、食品に貼られているQRコードを読み取るなどして情報にアクセスしなければ、どのような遺伝子組み換え食品が使われているかわからないという。 「スマホを持っていない貧困層や、操作できない高齢者などは知ることができないという“格差”が生じています。今回、日本で表示が変更されたのも、遺伝子組み換え作物のタネを製造している企業の影響を受けているかもしれません」 今後も「遺伝子組換えでない」食品を選びたい人は左上の表を参考にしてほしい。前出の原さんは、こうアドバイスする。 「『遺伝子組換え混入防止管理済』または『分別生産流通管理済み』の記載があるものを選びましょう」 これらが、現在の「遺伝子組換えでない」と、同様の生産管理体制がとられている食品になる。また国産品には遺伝子組み換えのものはないので国産のものを選ぶ、JAS(日本農林規格)によって「遺伝子組換え技術を使用しない」が認証の条件になっている有機農産物を選ぶなどの手段がある。 記載がない場合などはメーカーに問い合わせてみてもいい。前出の大西さんは語る。 「加工食品には、遺伝子組換え食品が原材料に使われていることが多いので、自分で素材を購入して調理するのが望ましいですね」 なお、大豆ととうもろこし以外の表示義務のある農作物については、現在も混入率の定めはなく、今後も混入が認められない場合のみ「遺伝子組換えでない」と表示されることになる。日々、口にするものだけに、わかりやすい表示にしてほしいものだ。

「女性自身」2023年3月28日・4月4日合併号

アベノミクスの10年、労働者にツケ…「意外。教科書にはなかった」 元首相の指南役・浜田宏一氏インタビュー 2023年3月14日 17時00分

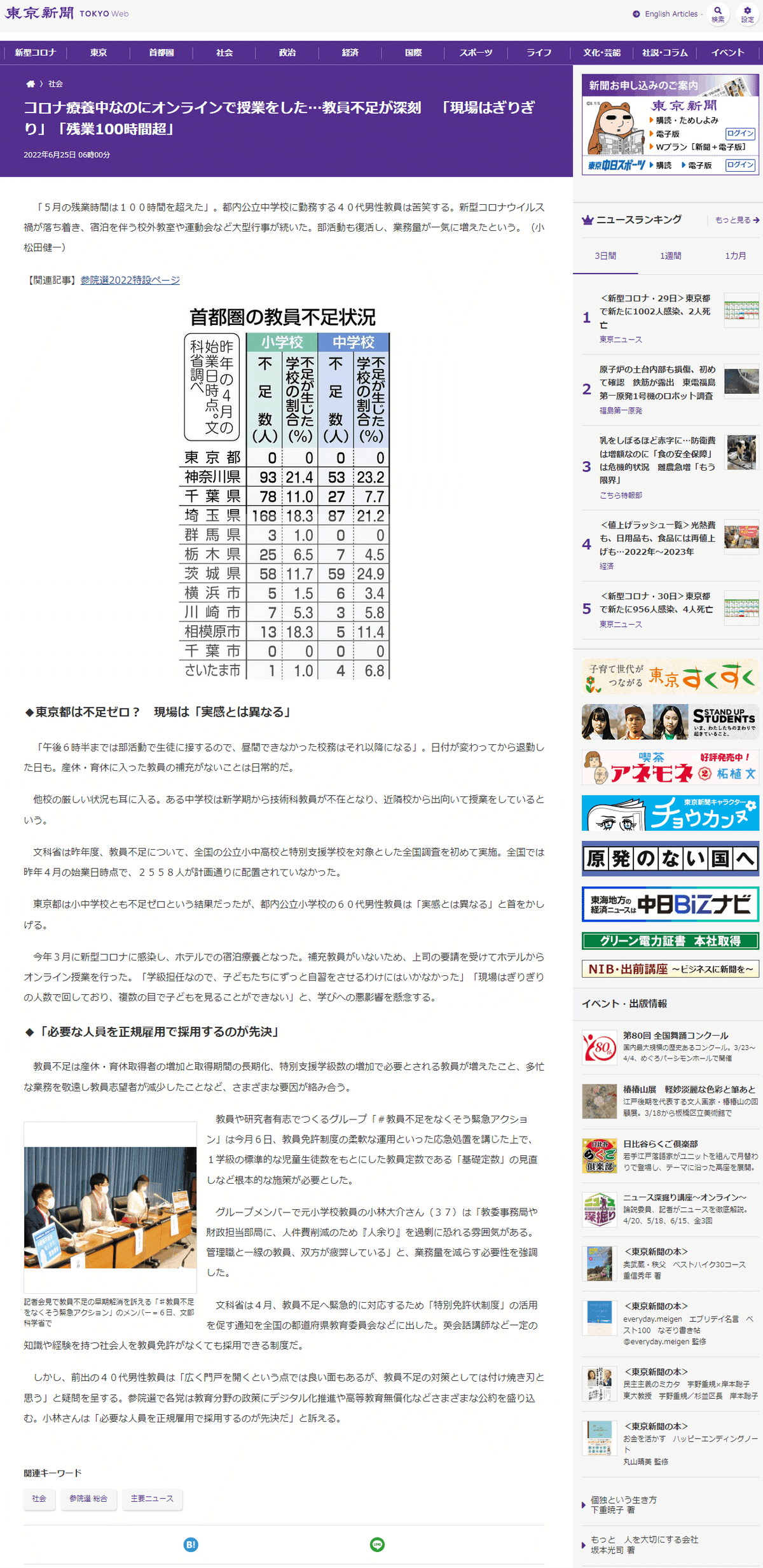

公立学校の教員に残業代を支払わないと定めた教職員給与特別措置法(給特法)の廃止を求める署名8万345人分を、現職の高校教員らで作る「有志の会」が16日、文部科学省に提出した。会のメンバーは「今や給特法は『定額働かせ放題』で『やりがい搾取』。長時間労働是正のために廃止を」と訴えた。

【関連記事】教員の時間外勤務は月平均96時間、過労死ライン超える 中学は113時間全日本教職員組合の調査

給特法は、残業代の代わりに月給4%相当の「教職調整額」を支払うと定めている。この割合は1966年、当時の文部省が行った勤務実態調査で、教員の残業時間が月8時間程度だったのが根拠。72年の法施行後、変わっていない。

この日は有志の会の呼びかけ人で岐阜県立高教諭、西村祐二さん(43)らが伊藤孝江文科政務官に署名を手渡した。

西村さんは提出前の会見で「法律ができて50年以上。今、学校は山のような業務があり、過労死ライン超えの残業でやっている。そんな教員の努力を、給特法は『あなたが志願してやったこと』にしている。お金ではなく、プライドと命の問題」と指摘した。

◆教員目指す現役大学生も訴え「教師諦めた先輩も」

会見には高校教員を目指している中央大2年の宇恵野珠美さん(20)も出席。「正直すごく迷っている。民間企業は働き方改革で、どんどん魅力的になっている。教師の夢を諦めた先輩もいる。現状を改善していただきたい」と訴えた。

有志の会には作家の乙武洋匡さん、名古屋大の内田良教授(教育社会学)、働き方改革を手がけるコンサルティング会社ワーク・ライフバランスの小室淑恵社長らも参加した。

教員の長時間労働の実態は深刻だ。全日本教職員組合(全教)が15日に発表した調査によると、教員の時間外勤務は月平均96時間10分で、過労死ラインの月80時間を超える。

文科省は昨年、教職員の勤務実態調査を実施し、今年春に速報値を公表する予定。その結果などを踏まえて、給特法見直しの方向性を探る。(榎本哲也)

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員が県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁判所は教員側の上告を棄却する決定をした。3月8日付。 【動画】高裁判決後にあいさつする男性教員 男性は2017年9月~18年7月までの間、校長の違法な時間外勤務命令によって、労働基準法32条に定める法定労働時間を超えて時間外勤務をおこなったとして、約242万円の割増賃金の支払いを求めていた。 ●争点は? 公立学校の教員は1972年に施行された「給特法」により、時間外勤務手当と休日勤務手当が支払われないことになっている。その代わり、基本給の4%に当たる「教職調整額」が支給されている。 「原則として時間外勤務を命じない」ことになっているが、正規の時間を超えて勤務させることができるのは、生徒の実習、学校行事、職員会議、災害など緊急事態からなる「超勤4項目」に限るとされている。 校長が教員に「超勤4項目」以外の事務について時間外勤務を命じた場合に、労働基準法37条に基づいて割増賃金を請求できるかどうかが主な争点となったが、東京高裁は「給特法は超勤4項目に限らず、教員のあらゆる時間外での業務に関し、労基法37条の適用を排除している」などと却下した。 ●男性「これが日本の文化レベルだ」 男性は2018年9月、現役教員最後の年に訴訟を起こすことを決めた。裁判では毎回意見陳述をおこない、「私のやっている今の時間外勤務の仕事は、残業代を出すことに値しないのかを、裁判所をはじめ全国の皆さんに問いたい」と訴えかけた。いつしか支援者が列をなして傍聴に訪れるようになった。 上告棄却を受け、男性は自身のツイッターで「判決に対しては、これが日本の文化レベルだと感じました。裁判に対しては、教員の無賃残業を世の中に知って頂きうれしい結果になりました」と話した。 「教員の時間外勤務は間違えない事実です。事実に目を向ける事なく法解釈に終始する裁判官に問題があります。人を不幸にする法律になっていく過程が、裁判判決を詳しく分析することによって、今後は明らかにされて行くと思います」(男性のツイッター) 代理人の若生直樹弁護士は「教員が長時間の時間外労働を強いられているという、法の趣旨に反した実態があるにもかかわらず、最高裁が一切の救済を認めない判断を下したことは非常に残念です。もっとも、訴訟を通じて、教員の働き方の現状に一石を投じる意義はあったと感じています。引き続き、教員の長時間労働をなくしていくために必要なことを訴えていきたいと思っています」と話した。

2023/3/30tokyomx

TOKYO MX(地上波9ch)朝の報道・情報生番組「堀潤モーニングFLAG」(毎週月~金曜7:00~)。「ニュースFLASH」のコーナーでは、教員給与特別措置法(給特法)と教職員の残業に関する報道について、意見を交わしました。 ◆月に96時間以上の残業があるのに残業代は… 公立小中学校の教職員の給与などを定める「教員給与特別措置法」。いわゆる“給特法”の抜本的な見直しを求め、現役教員などの有志団体が文部科学省に約8万人の署名と要望書を提出しました。 給特法は公立小中学校の教員に残業代を支払わないと定めており、要望書では教職員にも労働基準法を適用し、適切な残業代を支給することなどを求めています。文科省では、現在、教員の勤務実態を調査中で、今後その結果を受け、給特法の見直しの検討に入るとしています。 教員である父親の姿を見て育ったという株式会社ゲムトレ代表の小幡和輝さん。父は10時間以上勤務して帰宅した後も残務に追われ、土日も部活の顧問で休みがほとんどなかったそうで「相当昔から教員には長時間残業させるのが当たり前になっていた」と振り返り、「(対応が)遅いというのが正直なところ」と所感を述べます。 さらに、「8万人もの署名があり、昔から言われていることでもあるので、実態調査とか言う前に“いい加減にしろ!”という感じ」と憤りをあらわに。 ライターのヨッピーさんの父親も教員で「テスト期間には、(父親が)テスト用紙の束を持ち帰って(自宅で)採点していた。なんとか改善してほしい」と切望。 キャスターの堀潤は、先生方の体調・精神面を懸念し「学校の先生が壊れてしまうのは、子育て中の親御さんも不安」と案じます。 そもそも給特法では、残業代の代わりに月給の4%分を上乗せして支給すると定められていて、この割合は1966年に制定されました。1ヵ月の残業時間を見ると、給特法が制定された1966年は平均8時間。しかし、全日本教職員組合の調査によると、現在は平均96時間10分に上り、これは過労死ライン(月80時間)をゆうに超えています。 ◆教職員の過酷な職場、まず改善すべき点は? デジタル化は? 今後、学校現場に教育実習に行く予定というFridays For Future Tokyoオーガナイザーの黒部睦さんは、今回の件について「こんなに残業があるとわかっていたら、教員になりたいと思う人は減ってしまうと思う」と危惧。 また、給特法で定められた残業代の代わりの上乗せ分、月給の“4%”という数字について、なぜそうなったのか調べたそうで「教材を作り込んだり、教員という仕事はいくらでもこだわれるから残業した分だけお金をあげるのではなく、そもそも決めておこうとなったようだけど、その結果、こうなったのは本当に良くない。こだわりを持って突き詰める職業はたくさんあるなかで、なぜ教員だけがこうなるのか」と話し「(給特法は)なくなって良いと思う」と見解を示します。 最近では、警察の介入をしやすくしたり、部活動も地域と連動したり、デジタル化を推進するなど先生方の負担を軽減する取り組みが進んできてはいるものの、まず改革すべきことは何か。堀がヨッピーさんに尋ねてみると「もし始まっていたら申し訳ないけれど」と前置きしつつ「僕の親父は自分で作っていたけど、正直、テストはフォーマットを作るなどして、先生が直々に作らなくてもいいんじゃないか」と提案します。 小幡さんは「例えば、GIGAスクール構想で生徒にタブレットを配り始めたのがここ数年の話で、(採点などで先生方の負担軽減が)ようやくできるようになってきた」と少なからず環境が改善していることに触れつつ、問題点を指摘。「この1~2年で効率化させる仕組みは揃ったと思うが、現場の偉い先生方、年配の先生方が対応できていないから、若い先生方も本当はできるのに(できない先生方に)合わせられているのをすごく感じる」と事例を挙げていました。

2023/3/30tokyomx

新しい裁判のポイントを専門家が語る

第2次訴訟の勝算はいかに。 学校教員の給与の仕組みを決める「給特法」という法律には、「超勤4項目(校外実習・修学旅行・職員会議・非常災害)をのぞいて教員に時間外勤務を命じてはならない」と書いてあります。しかし、田中まさお裁判の判決は、田中さんが夕方5時以降にしていた仕事の一部(授業計画の作成など)を「校長に命じられた労働」と認定しました。田中さんの代理人を務める若生直樹弁護士は記者会見で、この点を指摘しました。 「本来は存在してはならない時間外勤務が実際には存在している。しかし誰もその責任を問われていない。公立学校の教員の方たちは明らかに矛盾した状況に置かれていることが、裁判を通じて明らかになりました。これまでの法制度やその運用を改めなければいけないことを、もう一度主張していきたいと思います」 また、田中まさおさんの裁判では、提訴前の11か月間に660時間あったはずの時間外勤務が、裁判所の認定では32時間に減ってしまったことがポイントでした。本来は存在しないはずの時間外勤務だけれど、月に数時間ほどであれば違法とまでは言えない、というのが裁判所のロジックでした。 田中まさお裁判を支援するひとり、埼玉大学の高橋哲准教授(教育学)は記者会見でこう話しました。 「第1次訴訟(田中まさおさんの裁判)の地裁・高裁判決は、教員の時間外労働が放置され、常態化していた場合には違法となる可能性があることを認めました。ただ、原告(田中まさおさん)の働き方では、違法とまでは言えないというのが結論だったわけです。今もっとも時間外労働が長い中学校教員や、強制部活動が問題になっている高校教員の方々が原告となった場合、違法であると認められる可能性は高いと言えるでしょう」

教員が仕事よりも大切にすべきものは?

田中まさおさんがこの日の会見で強調して語ったのは、「教員も家庭を大切にしなければいけない」ということでした。 「今から4年半くらい前、埼玉県で退職前のたったひとりの教員が裁判に訴えました。“結婚はできるけど子どもはつくれない。子育てはできないんですよ”。一緒に学年を組んだ若い教員のひと言が痛烈でした。今の教員の異常な働き方を次世代の教員に引き継いではいけない。私たちの世代で終わりにしたい。田中まさお裁判の始まりでした」 裁判の効果もあり、教員の働き方の実態は以前よりも世の中に知られるようになりました。しかし今も、「たくさんの教員とその家族が不満を抱えている」と田中さんは指摘します。 「つい最近、私のところに、教員の家族の方からメールが届きました。その方は主婦ですが、0才児の赤ちゃんがいるそうです。それにもかかわらず旦那さんは、今年の4月から教務主任と6年の担任を兼務するそうです」 若い教員が忙しすぎて子育てができない現状に対して、田中さんは憤りを覚えています。 「人間にとって命の次に大切なのが家族です。ひとりで裁判を起こしたときも、家族が助けてくれました。どんなことがあっても家族は味方してくれます。教員たちの仕事も家族優先にしなくてはいけないのです。 教員だけでなく、日本の労働者にとって、働くということの意味は何なのか。労働基準法で1日の労働時間が8時間と決められているのはなぜなのか。この裁判は自分たちの生活を守るためだと思っています。第2次訴訟では、そういう田中まさお裁判の考え方に賛同してくれる方を募集します」 筆者は田中まさおさんの新しいチャレンジを見守っていきたいと思います。 (取材・文/牧内昇平) ※原告公募の詳細は4月23日に「田中まさお支援事務局」のTwitterで公開予定です。

2023/3/24弁護士ドットコム

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員が県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁判所が3月8日付で教員側の上告を棄却する決定をした。 【動画】集団訴訟を呼びかける男性 これを受け、原告の男性教員と代理人らが都内で会見を開き、「このまま、裁判を終わりにするわけにはいかない」と全国から教員を公募し、集団訴訟を起こすことを発表した。 男性は「一緒に私たち教員の働き方の問題を考えていきませんか。私たちの働き方はどう考えても法律違反に当たると思います。未来に携わっていく教員の労働環境をより良くしていきたいと思いませんか。一人一人の思いを裁判で伝えて行きませんか」と呼びかけた。 ●「画期的な判決を勝ち取るような訴訟運動を」 「たくさんの励ましをいただき、それが私の心の支えになっていました。今は感謝の気持ちでいっぱいです」。男性は全国各地の支援者に向けて、感謝を述べた。 「さいたま超勤訴訟は敗訴で終わりました。私の力が及ばず敗訴してしまったことは、今後の判例となり悪い結果を残してしまう可能性もあります。反面、教員の時間外労働として認められる結果も残しました」(男性) 男性は「判決に対する問題をあげたらきりがありません」と話しつつ、裁判が終わった今できることとして、原告を全国の教員から募集する集団訴訟「第二次訴訟」を提案した。 今回の裁判では、男性の超勤4項目以外の一部の時間外労働について「労働時間に該当する」と認定。ただ、国家賠償法上の違法性があるとまでは認めなかった。 埼玉大学教育学部の高橋哲准教授は、「第二次訴訟」では男性の裁判で認定された枠組みが活用できることに意義があると説明する。 「時間外労働が長いと言われている中学校教員や強制部活動が問題となっている高校教員が原告となった場合、国賠法上、違法性が認められる可能性が非常に高い」。また、最初から憲法違反を問うことで、最高裁での法律判断を改めて求めていく方針だという。 代理人の若生直樹弁護士は「時間外労働が存在してはいけないのに、誰も責任を問われない。それは矛盾していることが、裁判を通じて明らかになった。みなさんが希望を持てる、画期的な判決を勝ち取るような訴訟運動をみなさんと一緒に展開したい」と話した。

2023/3/24弁護士ドットコム

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/081500_hanrei.pdf

https://youthconference.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/fa63de44232d08d37e0aa6e5672639cc.pdf

https://youthconference.jp/archives/3799/