中国茶のしつらえ 白百合

ダンテ・ガブリエル・ロセッティ

72 × 41 cm テート美術館蔵

受胎告知は『新約聖書』に書かれているエピソードのひとつです

処女マリアに天使ガブリエルが、聖霊によってキリストを妊娠したことを告げる。という出来事です

※ キリストとは、「救世主」のことです。

新約聖書を中心としたキリスト教で語られるキリストは、正確には固有名詞ではありません。このストーリーのキリスト的な人の固有名詞は「イエス」です

受胎告知 の白百合

受胎告知には、象徴的に花が描かれます。中でも圧倒的に多いのは白百合の花です。

百合の他には、棘のない白薔薇やアイリスなどもあります

ニューヨークメトロポリタン美術館

油絵 キャンパス

76.5 cm × 54.6 cm

アイリスは希望や信仰、喜びなどを意味し、3枚の花弁は、三位一体をあらわすともされる

ガブリエルが手にしていることが多いですが、花瓶に活けてあったり、別の天使が持っていることもあります

白は、純潔無垢や穢れのなさ、気高さの象徴であり、マリアが処女のまま懐胎したことを表わしています

受胎告知の白いユリはしばしば花が「三つ」咲いた状態です。キリスト教で「3」は父と子と精霊の「三位一体」が浮かびましす

あるいはマリアがキリストを生む「前も・最中も・後も」ずっと乙女のままであったという奇跡を表わすという説もあります

百合の花はマリアのアトリビュートでもありますが、マリアとともにあるユリは、「マドンナリリー」と呼ばれる欧州原産のユリであるといわれます

マリアのアトリビュートのユリは、受胎告知以外にもマリアとともに多く登場します

《ヘント祭壇画》部分 1432年

シント・バーフ大聖堂、ヘント

板油絵

《ヘントの祭壇画》では、神の隣で聖書を読むマリアの頭上に百合の冠がのっています

この場面は「デイシス」と呼ばれるもので、天上の神の前で裁かれる人に、聖母マリアと洗礼者ヨハネ(キリストの左手)が神へのとりなしをすることが描かれます

マリアが処女とされるのは

ところで、マリアの懐妊が処女であったということが重要とされるのは何故でしょう

旧約聖書から続く聖書物語では(旧約、新約の「約」は、神との契約、約束の「約」の意)、初めに神が天と地をつくり、自分の姿と同じ人(アダム)をつくったとされています。

そして、アダムの肋骨から、女性型のエヴァがつくられました

アダムとエヴァは楽園で暮らしていましたが、あるとき、誘惑(蛇とされることが多い)により禁じられていた知恵の実(林檎とされることが多い)を口にします

そのことで、2人は罪を負い楽園を追放されます。(原罪 楽園追放)

楽園追放された2人には、老いて死ぬ寿命や、子供を産む痛みや苦しみなどの罪が課せられ、子孫までずっと続いてゆきます

そんな罪を負った人々を救うために、世に現れるのが救世主イエスということです。やがてキリストは、人々の罪を背負って死ぬということが決まっています

その救世主キリストを、イエスとし崇拝するのがキリスト教です

マリアが処女で懐妊というのは、罪を負った人間の子供ではなく、神の子を身籠ったということが、重要なポイントとなるのです

処女のまま身籠るという奇跡が神のなすことであると同時に、神がマリアの体内に再び人をつくったということ(大袈裟にいうと、マリアの中で天地創造を再び行ったといこと)とも解釈できます

ですから、生まれるイエスキリストは罪を負っていない人間ということになります

これは、原罪をおった人間とは違う、罪を負っていない人間が、この世に生まれるとも考えることができます

ただ、マリアの処女性については、後付けでもあり、当時のヨーロッパにおけるジェンダー思想などがあらわれているとの考えもあります

そのような聖なるものの象徴として、《受胎告知》には白百合があらわされます

キリストの贖罪

白百合はマリアの純潔を示すと同時に、キリストの死も暗示しています

キリスト教以前の古代エジプト、ギリシア、ローマなどでは、百合は強い香りで死の臭いをかくすため、死者に捧げる花でもあました。ですから、ユリには「死」のイメージがありました

受胎告知に描かれた百合にはポジティブな面もありながら、キリストの運命である「救済のための犠牲の死」を連想させる役割も持っているのです

受胎告知のフォーマット

受胎告知の場面を見てゆくと、それらことを示唆するものが沢山盛り込まれています

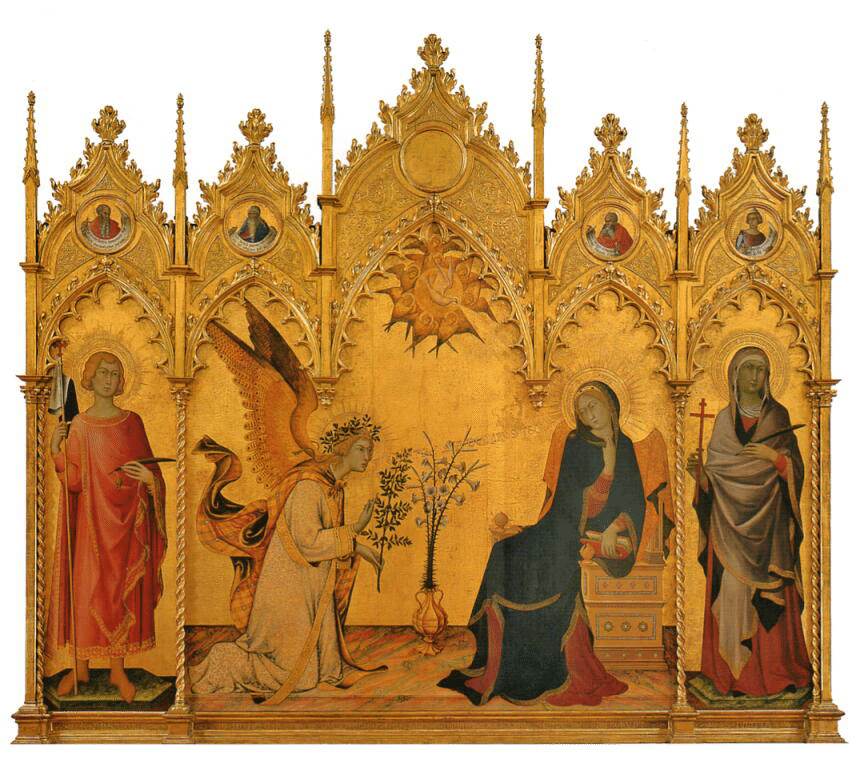

1333年 テンペラ 板

ウフィッツイ美術館

フーベルトandヤン・ファン・エイク

1432年 板油絵

シント・バーフ大聖堂、ヘント

1440年

230x321cm フレスコ 壁画

フィレンツェ サン・マルコ美術館

《受胎告知》はあらゆる時代にも、どの画家描いているため、とても多くの絵や彫刻が残されています。

そのひとつ レオナルドが描いたものを例に受胎告知について、もう少し見て見ます

レオナルド・ダ・ヴィンチ

1472年 - 1475年頃

板に油彩とテンペラ

98 cm × 217 cm (39 in × 85 in)

ウフィツィ美術館、フィレンツェ

受胎告知は、向かって左に大天使ミカエル、右にマリアという構図がほとんどです

これは、西洋の右上位の考えがあるためで、神の直接の使いのミカエルの方が、マリアより上位なため、右(画面向かって左)にミカエル、左(画面向かって右)にマリアとなります

他の絵でも、右手に上位者が描かれます

上の《ヘントの祭壇画》のデイシスでは、中央のキリストと、右手にマリア、左手に洗礼者ヨハネが描かれています。

洗礼者ヨハネより、マリアの方が上位者ということです

告知をするミカエルです

白百合を手にして、右手をマリアに向けています

この絵が描かれたのはフィレンツェですが、ユリはフィレンツェの紋章でもあるので、関係があるのかもしれません

この手の形は「祝福」のポーズです

宗教画で、特に聖母マリアを象徴して描かれるユリの花は、純潔の象徴として「おしべ」が描かれないことが多いのですが、ダヴィンチの受胎告知では、おしべが描かれます

マリアは突然の知らせに驚いたり、困惑したり、その表現はさまざまなです

この絵では、粛々と受け入れている印象です

マリアの衣装は、ほぼ赤と青で描かれます

なぜその色かは、またあらためてnoteします

このマリアは本を読んでいる最中です

この本は旧約聖書の預言者イザヤの書第七章第十四節で、「視よおとめ孕みて子を産まん、その名をインマヌエルと称うべし」

と記されたページであるといわれます

キリストの誕生は、旧約聖書の中で予言されていたということになっています

受胎したことをわかりやすく示すため、マリアに向けて光が差し込んでいたり、神の姿として、鳩がいたり、ベビーキリストがマリアに向かってくる なんていうのを描く場合もあります

マリアのセリフ「私は主のはしためです…」が記されることもありますが、天上にいる神から読めるように、上下逆さまに記されます

他に、室内の小物や背景などに、意味が込められたものが描かれたり、登場人物が増えているなど、同じテーマでも、時代や背景などにより、その表現は様々です。

キリスト教の絵画は、その教義や話を伝えるために、見ただけでもストーリーがわかるように描かれています

「説明的絵画」といえるかもしれません

日本では仏画や物語がある絵巻などが、同じような説明的絵画であるといえるでしょう

一方、日本にはそれらと並行して、装飾的美術も多くあります

自然の景観などを描いた屏風などは、それを見て各々がストーリーを膨らませる。という観賞方法があります。それは、日本の美術や美意識を考えるうえで、とても大きな特徴あるもの。と考えます

キリスト教以前の百合

ギリシアのユリ

全能の神ゼウスには、妻のヘラ(妻であり姉)がいますが、人間のアルクメーネに浮気をします。そして、アエウクメーネとの間にヘラクレスが生まれますが、神と人間のハーフであるヘラクレスを不死身にするために、女神ヘラの乳を与えようと試みます。しかし、ヘラクレスの口から母乳がこぼれ落ちてしまいます。天に飛び散ったものは天の川になり、地上にこぼれたものは白いユリの花になったといわれています

このことから、ユリは「純潔」や「母性」の象徴とされます

ティントレット

1575年-1580年頃

油彩、キャンバス

149.4 cm × 168 cm (58.8 in × 66 in)

ナショナル・ギャラリー、ロンドン

ローマの百合

古代ギリシアやローマの結婚式では、花嫁はユリの冠をかぶる習慣がありました

ユリの冠には結婚を願う祝福の意とともに、花嫁はユリのように美しく、夫への忠誠も表していました。

古代ローマ人は、球根を食料や薬品などに利用していました

現在でも「ゆり根」として、球根を食べます

栄養価が高く、炭水化物を主にタンパク質、ビタミンB群、カリウム、鉄、食物繊維などを含みます

漢方薬としても用いられる(玉簪花根)

また球根をすりつぶし、兵士らの傷薬や湿布として用いたり、ウオノメの治療に使われたともあります。

ローマ軍は百合を栽培しながら進行したそうで、ローマ軍とともにヨーロッパ中に百合が広がりました

ユリ紋章

フルール・ド・リス

フルール・ド・リス(fleur-de-lisまたはfleur-de-lys)は、フランス語でFleurは花、lisはユリで「ユリの花」を意味します。

一般には百合紋章といわれ、ユリの花をモチーフにしたとされます。が、本来はユリではなくアヤメ科アヤメ属のキショウブやアイリスの意匠といわれています

アイリスは、ユリの仲間と考えられていたため、百合紋と呼ばれ、いつのころからかアイリスではなく、ユリの意匠となりました

《黄色いアイリス Yellow Irises》

1914-17年頃

油彩、カンヴァス 200 x 101

国立西洋美術館

フルール・ド・リスの3枚の花びらは、キリスト教の三位一体をあらわすとされます

フランス国王は、ユリをシンボルにすることで 敬虔なキリスト教徒であることを示したと考えられています

ルイ9世(聖王ルイ)の時代、3つの花びらは信頼、知恵、騎士道精神を意味し、フランスに授けられた神のしるしだと言われました。次の14世紀には聖三位一体を象徴することがフランスで伝統になり、他へ広がっていった(Wikipedia)

イタリアフィレンツェの紋章も百合の花(白地に赤のアイリス)です

その始まりにはいくつかの説があります。

ひとつは紀元前59年に花の女神「フローラ(Flōra)」にささげる祭りの時期に街の建設が始まり、近郊に群生していたアイリスを紋章にした説。

フィレンツェという名は、フローレンティア (Flōrentia) からきているともいわてます

フィレンツェの中心にあるドゥオモは「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂(Cattedorale del Santa Maria del Fiore)、イタリア語で「花の聖母マリア大聖堂」と言います。

このように、ヨーロッパ特にキリスト教圏では、ユリの花は特別な意味があり、様々に使われてますが、注意点がひとつ

それは、香りが強いため、食事の席に添えると、花の香りが邪魔になってしまうということです

特に、お茶は香りを吸収しやすいので、注意が必要です

食事の席には不向きなユリですが、クリスマスの頃だけは、聖母マリアのために、席に添えても許されるようです

貴妃茶 2018

少し時がたち落ち着いた味わいの

貴妃茶です。