ミレイ《オフィーリア》の花② 描かれた花々

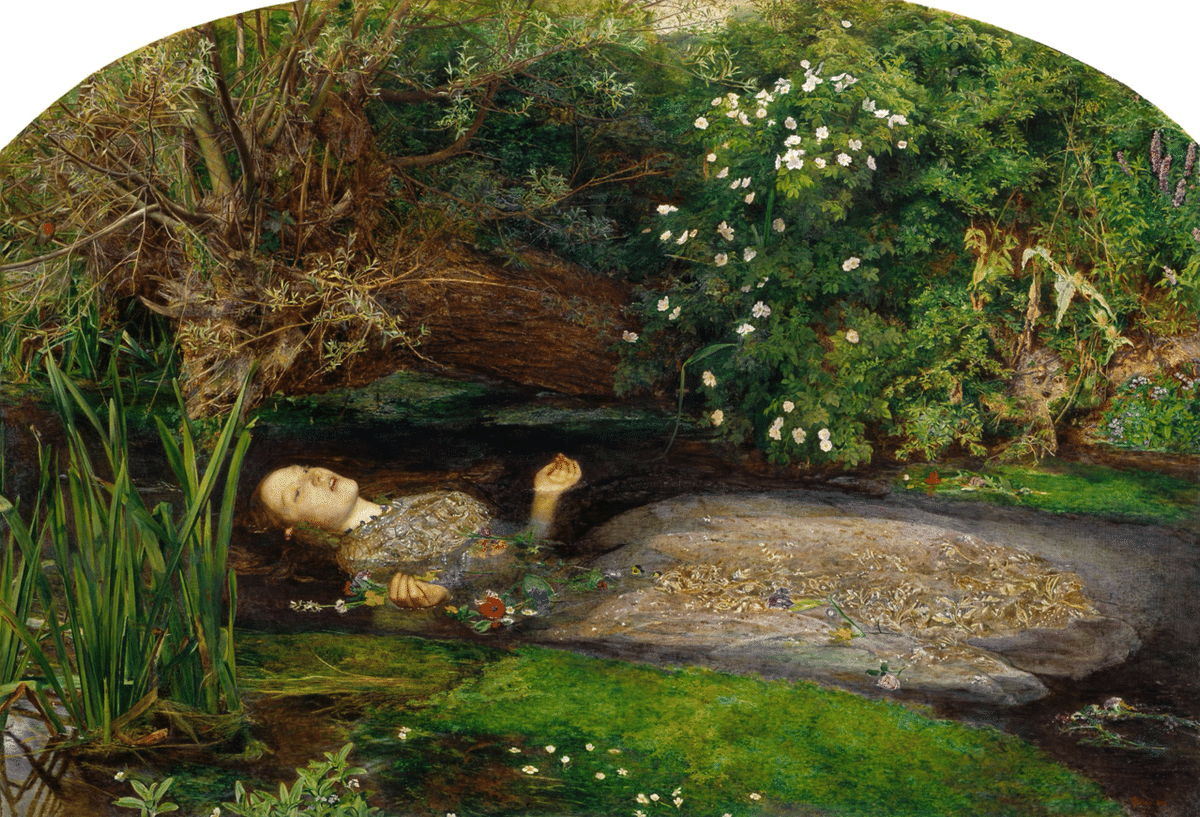

ミレイ 《オフィーリア》

『オフィーリア』 英語: Ophelia

1851年 - 1852年 油彩、キャンバス

76.2 cm × 111.8 cm

テート・ブリテン、ロンドン

水の中に落ち沈みゆくオフィーリア

その目はうつろで遠くを見つめ、口は少し開いて歌を口ずさんでいるのか

色とりどりの花は、右手に握られたものや、水の流れにのって散らばってゆくものも

沈みゆく運命にあらがうこともなく、なされるままに流される姿は、狂気と美しさも感じる

この絵の制作は、背景と人物を別に描かれました

背景はイメージに合うロンドン郊外のホッグズミル川をモデルに、1851年7月〜11月まで滞在し、スケッチなどをし、完成させました。そのため、描かれた植物の季節はバラバラです

次に、ロンドンでモデルの女性をバスタブに浮かべてスケッチし、《オフィーリア》は1852年に完成しました

オフィーリアの死

第4幕第7場で王妃ガートルードはオフィーリアが溺死したことを報告します

劇中でオフィーリアの最後は具体的に描かれず、ガートルードの説明で語られます。

QUEEN GERTRUDE:

There is a willow grows aslant a brook,

That shows his hoar leaves in the glassy stream;

小川のふちに柳の木が、白い葉裏を流れにうつして、斜めにひっそり立っている。

There with fantastic garlands did she come

Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples

That liberal shepherds give a grosser name,But our cold maids do dead men's fingers call them:

オフィーリアはその細枝に、きんぽうげ、いらくさ、ひな菊、紫蘭(口さがない羊飼いはいやらしい名前で呼び、清純な乙女たちは死人の指と名づけているあのロングパープル)などできれいな花輪をつくり

There, on the pendent boughs her coronet weeds

Clambering to hang, an envious sliver broke;

When down her weedy trophies and herself

Fell in the weeping brook.

それを垂れた柳の枝にかけようと、よじ登ったとたん、意地の悪い枝が折れ、花輪もろとも、まっさかさまに、川に落ちました。

Her clothes spread wide;

And, mermaid-like, awhile they bore her up:

彼女のドレスの裾が大きく広がって、人魚のようにしばらく体を浮かせて

Which time she chanted snatches of old tunes

そのあいだ、あの子は古い小唄を口ずさみ

As one incapable of her own distress,

Or like a creature native and indued

Unto that element: but long it could not be

自分の不幸が分からぬ様子

まるで水の中で暮らす妖精のように。でも、それも長くは続かず

Till that her garments, heavy with their drink,

Pull'd the poor wretch from her melodious lay

To muddy death.

服が水を吸って重くなり、哀れ、あの子を美しい歌から、泥まみれの死の底へ引きずり下ろしたのです。

ざっくりとまとめると、オフィーリアは綺麗な花輪をつくって、柳にかけようとしたら枝が折れて川に落ち、溺死した

と語られます

そして、この場面には5種類の植物が出てきます

willow, crow-flowers, nettles, daisies, long purples

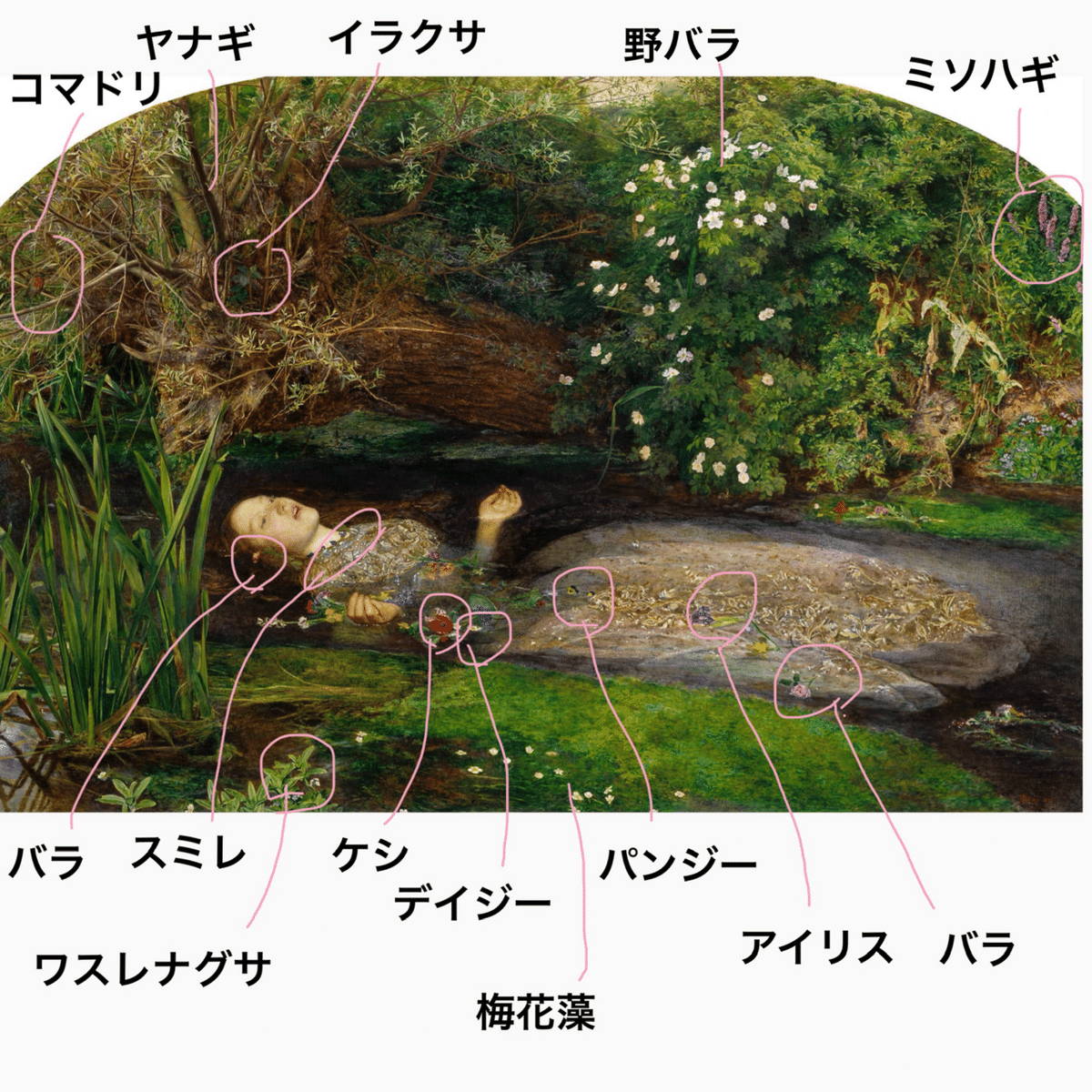

それらに加え、《オフィーリア》に描かれたいくつかの植物をnoteします

ヤナギ willow

オフィーリアがよじ登って足をすべらせた柳です

ヤナギには、枝が垂れている「シダレヤナギ」系と、ヨーロッパに古くある枝が垂れない「セイヨウシロヤナギ(Salix alba)」系があります

日本でよくみられるシダレヤナギは、17世紀まではヨーロッパにはありませんでした

画中のヤナギは、ヨーロッパに昔からある、枝が上向きになるシロヤナギ系のようです。

『ハムレット』に記されれたヤナギも、同様のものでしょう

右 セイヨウシロヤナギ

wearing the willow 失恋のヤナギ

ヤナギは枝の大部分が切られても成長を続け続けることから、忍耐のシンボルであり、そそこからキリストの福音のシンボルとなりました。

また、ヤナギの樹皮や葉にには「鎮痛作用」があり、ヨーロッパでは古来から解熱や鎮痛に用いられました

花言葉は「従順」「素直」「独身主義」「見捨てられた愛」「愛の悲しみ」「わが胸の悲しみ」 など

中世ヨーロッパではヤナギの枝で編んだ花輪や帽子を身につけて喪に服す習慣があり、そこから英語で「ヤナギをまとう(wearing the willow)」と言えば、恋人を失った女性がほかの男性を拒絶することを意味するようになりました。(Wikipedia)

wearing the willow 失恋する 恋人の死を悲しむ

画中のヤナギにはそのような意味も込められていると考えます。

追悼のヤナギ

ところで、ヨーロッパに17世紀末に渡ったシダレヤナギは悲しみにうなだれる人の姿のようだということで死や喪服の象徴とされました。以来、墓場に植えられたり、墓石に刻まれたりと「追悼」の意味を濃くしました

モネの睡蓮の絵にも「追悼」の意味をあらわしたヤナギが描かれています

1916-1919年頃

油彩/カンヴァス

200 × 180 cm

マルモッタン・モネ美術館、パリ

《オフィーリア》のヤナギはシダレヤナギではないですが、もしミレイが、ヤナギへの追悼を踏まえて描いたならば、彼女が流される先の死と、墓や悲しみを暗示しているのかもしれません

ヤナギの折れた枝には「コマドリ」がとまっています

折れた枝は、「オフィーリアがよじ登って、枝が折れたために川に落ちた」ということを示しているのでしょうか

コマドリ

描かれたコマドリは、欧州にいるヨーロッパコマドリで、「クックロビン」のことです

イギリスでとても愛されている鳥です

赤い胸が特徴的で「ロビン・レッドブレスト(赤い胸)」と呼ばれており、略して「ロビン」と呼ばれます。コマドリは雄も雌もよく似た色であることから、昔はすべて雄とみなされていたため「Cock(雄)Robin」と呼ばれます

コマドリは、クリスマスにもよく見かけるアイコンです。十字架上のイエスの額に刺さったイバラを抜こうとして血がついて、胸が赤いとか、イエスの磔刑で胸を槍で突かれたのと同じく胸が赤い などの理由があります

「コマドリ」といえばイギリスの伝承童謡『Who Killed Cock Robin?””(「誰が殺したクックロビン』が浮かびます

童謡マザーグースの歌で有名です。その一節に

Who'll sing a psalm?

I, said the Thrush,

as she sat on a bush,

I'll sing a psalm.

誰が歌うか 賛美歌を歌うか

それは私 とツグミが言った

藪の木々の 上にとまって

私が歌おう 賛美歌を歌おう

とあります

ミレイはコマドリを枝薮の中に描くことでWho Killed Ophelia(誰がオフィーリアを殺したのでしょうか)という疑問を投げかけているのでしょう

そして鑑賞者は、クックロビンの童謡を思い浮かべることで、画中の沈みゆくオフィーリアが口ずさんでいるのはクックロビンの歌であり、ツグミが歌う讃美歌でもあるだと、想像するのではないでしょうか

画中のコマドリはオフィーリアを最後に目撃した者であり、キリストの血を浴びたとする聖なる鳥として、オフィーリアの魂を天国に導く者としての役割もあると考えられます

(sings) For good sweet Robin is all my joy

花々を渡した後にオフィーリアが歌う そこの歌詞には、Robin とあります

ミレイはそれを踏まえていたのかもしれません

イラクサ nettle

セイヨウイラクサ

紫蘇のような外観ですが、葉の両面には軟毛と毒のある刺毛があり、うっかり触ると皮膚炎(接触蕁麻疹)を起こしてしまいます

しかし、その特徴から、魔除けのハーブとして使われました

また、熱を加えることで無毒化し服用すればアレルギーの緩和、利尿作用、抗炎症作用などがあります

花言葉は「勇気」「生命力」

うっかり触って痛い目にあうことから、「後悔する」と解釈すると、ヤナギの下に描かれたイラクサは、ヤナギにのぼったばかりに川に落ちてしまって後悔しているという意味にもとれます

オフィーリアは、素手で触ったらかぶれるイラクサをわざわざ摘んで花輪を作ったことになります

何か思うところがあったのでしょうか

スミレ

『ハムレット』には度々スミレが登場します

(詳しくはミレイ《オフィーリア》①)

そこではオフィーリア自身をあらわす純真な乙女と考えられます

絵のスミレは、顔に最も近い部分に唯一加工された形状で描かれています

清純派のオフィーリアそのものを表すとともに、オフィーリアの清らかなからだから咲いたスミレの花(『ハムレット第五幕第一場』)を表すのでしょうか

そして、スミレと同じく、短い命、美しいまま死んでしまうことも表すのでしょう

パンジー

パンジーの花言葉は「もの思い」「私を思って」 など

(詳しくは ミレイ《オフィーリア》①)

3つの色から、三位一体のシンボルでもあります

ミレイもパンジーとスミレを描き分けていますが、首周りのスミレに比べて随分遠い位置にあるパンジーは、投げやりな印象を受けます

薔薇

聖母マリアのアトリビュートでもあり、ギリシア神話のヴィーナスのアトリビュートでもあります

ミレイは3種類の薔薇を描いています

赤い薔薇

主人公の顔に最も近いところにあることから、重要な意味を持って描かれたと考えます

赤いバラを一輪贈る場合は「わたしにとってあなたはただ1人の大切な存在」という意味になるそうです

赤いミニバラの花言葉は「愛情」「情熱」「猛烈な恋」「内気な愛らしさ」

情熱的な意味がたくさんありますが、この絵では、ゲーテの『野バラ』にある赤いバラを想像します

男の子(ハムレット)に手折られた(傷つけられた)赤い野バラ ということではないでしょうか

スミレと合わせて、オフィーリア自身を表していると考えます

ピンクの薔薇

ドレスの足の方にあるピンクの薔薇です

オフィーリア自身をあらわす花のひとつで、レアティーズ(オフィーリアの兄)は、彼女を「5月の薔薇」と呼んでいました。

By heaven, thy madness shall be paid by weight,

Till our scale turn the beam. O rose of May!

Dear maid, kind sister, sweet Ophelia!

絶対におまえの狂気の敵(かたき)をとってやる。

おお、五月のバラ。

優しい乙女、妹よ、愛らしいオフィーリア。

バラは聖母マリアのアトリビュートであり、ギリシア神話のヴィーナスのアトリビュートでもありますが、兄レアティーズは、ヴィーナスよりは、マリア的に妹をみているようです

足下に一輪だけ流されるバラはオフィーリア自身であり、オフィーリアの状況が寂しく孤独であるということを表しているのかと思います

野バラ ロサ・カニナ

花言葉 「喜びと痛み」「愛」「純粋さ」「結婚」

野バラといえばヨーロッパでポピュラーなのはロサ・カニナ(Rosa canina)です。

淡いピンクの花を咲かせ、果実にはビタミンCなどの抗酸化物質が多く含まれ、「ローズヒップ」として利用されます

ゲーテのが記した『野ばら』はロサ・カニナと言われています。

『野ばら』(Heidenröslein)は、

ゲーテの詩のひとつ。1789年出版。

シューベルトが1815年、18歳のときに、ゲーテの詩に基づいて作曲した三節からなる愛らしい歌曲

少年が荒野に咲く一輪の赤いバラをみつけ、花を摘もうとする。バラは刺(とげ)で身を守ろうとするが、哀れにも男の子に手折られてしまう。

デイジー daisies

デイジー(ひな菊)の花言葉は「無邪気」「希望」「平和」「美人」です

「ミレイ《オフィーリア》の花①」で述べたデイジーの意味を踏まえるなら、これこそは「不幸な恋の渦中にあるオフィーリア」と受け取れます

しかし、ミレイもそう考えて描いたかは分かりません

デイジーとオフィーリアがシンクロするように、同じく水に流されているのが印象的です

ケシ

ポピー

ポピーはケシ科の植物の総称ですが、ヨーロッパなどではケシ科のヒナゲシ(corn poppy)を「ポピー」と呼びます

ヒナゲシの花言葉は「慰め」「いたわり」「心の平静」「思いやり」「恋の予感」「別れの悲しみ」「休息」

近代には、戦争や追悼の象徴として広く知られています

ヒナゲシが穏やかな印象である一方、ケシ科の「芥子(Opium poppy)」と呼ばれる種からはアヘンが採取されます。

花言葉は、赤花が「虚栄」 白花は「睡眠」

アヘンがとれる芥子の花には

アヘン→ 麻薬→死 というような、ネガティブなイメージがあります

西洋絵画では、ケシは多産、睡眠、無知、放縦、冷淡のシンボルとされていますが、眠りと死を意味することから、キリストの受難の暗示として描かれます。

モデルはエリザベス・シダル

ミレイはオフィーリアを描くにあたって、

モデルとして詩人で美術家のエリザベス・シダル(愛称リジー)をバスタブに浸からせて描いたと伝えられています

リジーは多くのラファエル前派の画家のモデルを務めています。そして、ロセッティと結婚しますが、心身を病んでしまい、アヘンの過剰摂取で32歳という若さで生涯を終えます

画中のケシは、モデルのリジーとアヘンを連想させます

この絵はシダルの生前に描き終えていますが、赤い芥子がリジーへの鎮魂を表しているようです

ケシ 死や追悼のイメージ

アネモネ 有毒 「見捨てられた」

ケシのある花のグループは、ちょっと不穏なものが集まっています(個人的見解です)

オフィーリアをあらわすデイジーを中心に、切なく悲しい花々が取り囲み、死へと向かってゆくような印象を受けます。

ミソハギ

紫色の花は「エゾミソハギ」と思われます

花言葉は「愛の悲しみ」「純真な愛情」など

ミソハギ科ミソハギ属の多年草で、学名は Lythrum salicaria。英名は Purple loosestrife

水辺の湿地に生え、高さは50~100センチになります。

「ミソハギ 」との違いは茎や葉に毛が生えているところや、葉が茎を抱き十字に対生するところが異なります。

7〜8月ごろ、枝先の穂状花序に赤紫色の花を咲かせます。

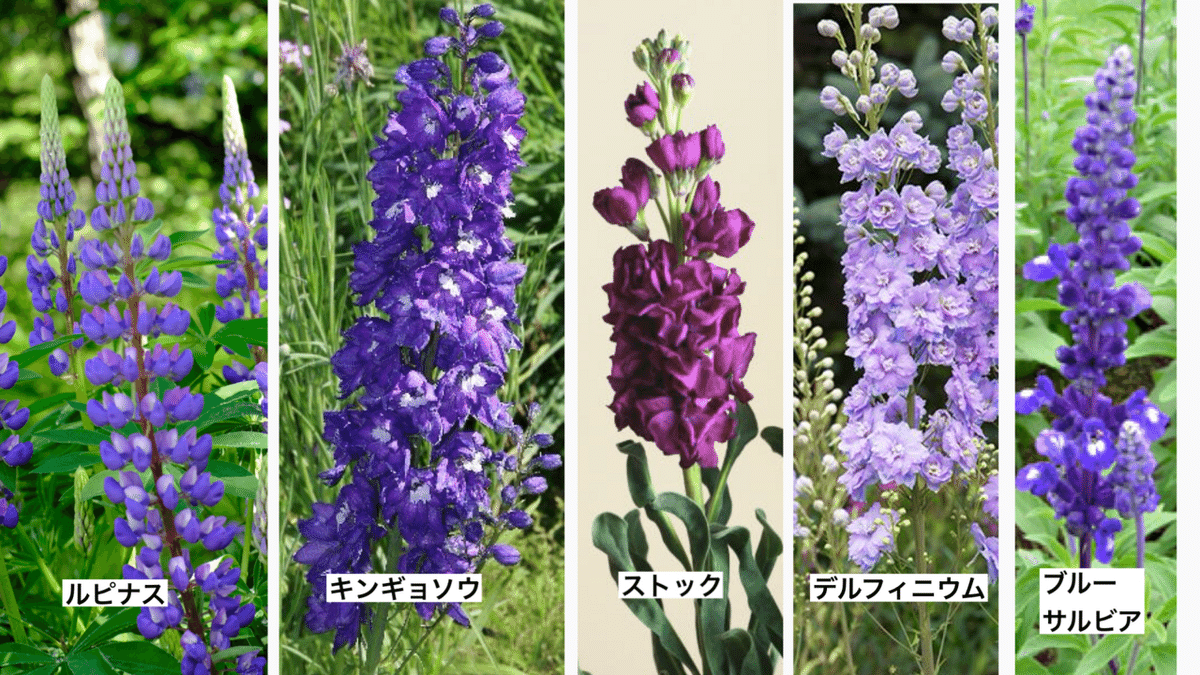

long purples

ミレイが描いた「水辺に咲く紫の長細い花」は、葉の形状からみても恐らくミソハギ でしょう

しかしながら、原文にあるlong purples をミソハギ としているかは疑問です

long purples という名前の花はなく、その補足として「口さがない羊飼いはいやらしい名前で呼び、清純な乙女たちは死人の指と名づけているあのlong purples 」とあります

日本では、long purplesがミソハギとして広まっているため「紫蘭」と最初に訳した、坪内逍遥を誤訳とされています。が、そうでしょうか

ミソハギ に、わざわざ「いやらしい名前で呼ぶから」別の名前で呼ぶとか、そもそもミソハギ のどこをみて、下ネタにするのかがわかりません。

ということで、「long purples」について、私の見解ですが

long purplesはヨーロッパに古来からある蘭の一種「オルキスOrchis」ではないかと考えます

Orchisは蘭の英名Orchidの語源となったとされる欧州地生の蘭です

東洋の蘭は「オーキッド」、ヨーロッパに自生の蘭は「オルキス」と呼び分けされています

オルキス(Orchis)はギリシャ語で「睾丸」の意味で、地下の塊茎が2つ並んでいる様子が、まるで睾丸のようなので、そのまま命名されたといわれています。

牧草地や潅木帯、林などに生え、高さは50~60センチになります

シェイクスピアが記したlong purplesはミソハギ ではなく、オルキスであり、女性の口から「睾丸」とは言い難いため、「long purples」となっていると考えます

坪内逍遥が「紫蘭」と訳したのは、「シラン」から「死」を感じさせるだけでなく、紫の蘭で間違いではないと考えます

ヨーロッパでの蘭の花言葉はlove(愛情)」「beauty(美)」「refinement(上品、優雅)」「beautiful lady(美しい淑女)」とあります

オフィーリアは何故、嫌悪される名前のオルキスを摘んだのでしょうか。

もしかしたら、何らかの効能が目的だったのかもしれません

シェイクスピアの意図はわかりませんが、純粋な乙女がオルキスを摘むのは、勇気もいるでしょうし、好奇心や冒険心もあったのではないかと考えます

ミレイはlong purplesをミソハギ として描いたのか、それとも、オルキスを別に描いているのか?

《オフィーリア》には紫の花がいくつか描かれています

それらは、もしかしたらオルキスかもしれません(実物を見ればわかるのかもしれませんが、写真では判明が難しい)

梅花藻

バイカモ (梅花藻)はキンポウゲ科キンポウゲ属の多年草の水草で日本固有種です

冷涼で流れのある清流中に生育し、初夏から初秋にかけてウメの花のような白い花を水中につける(Wikipedia)

花言葉は「幸せになります」

梅花藻は日本固有種のため、描かれたものは恐らくRanunculus aquatilis というヨーロッパにある梅花藻に似た水草だと思われます

crow-flowers

日本ではオフィーリアが川に落ちる時に作った花輪に含まれている花のひとつcrow-flowersを「キンポウゲ」と訳しています。

そこから、描かれる梅花藻を、そのキンポウゲと解するようですが、

そもそもなぜ「crow-flowers」がキンポウゲなのでしょうか?

以下は私見ですが

crow-flowersはキンポウゲ科の黄色い小花では無いと考えます

直訳すると、カラスの花

そして、花が複数形であるので、小花が集まっている形状の花だと思われます

crow-flowersでググたら出てきた映像

解説などからも「ナデシコ」と推測され、「カワラナデシコ」がよく似ていると思います

カワラナデシコの高山生息バージョンのタカネナデシコが、いちばん絵に近いようです

カワラナデシコの花言葉は

ピンクは「純粋な愛」、赤は「純粋で燃えるような愛」、白は「器用、才能」

何故ナデシコとcrow-flowersがつながるのかはわかりませんでした

絵の中にナデシコっぽいものを探したところ、ケシの向こうに見える花が、ナデシコっぽく見えます

(詳しくは ミレイ《オフィーリア》③へ)

他にも検索でアメリカナデシコ(Dianthus barbatus) が出てきました

アメリカナデシコっぽいものも、オフィーリアが握っている花の中に見られます

(詳しくは ミレイ《オフィーリア》③へ)

ナデシコ系の他に Nothoscordum bivalve ニラモドキ もヒットしました

ネギ科の植物で、昔アメリカ先住民がトウモロコシの畑を荒らすカラス退治のために利用したそうです

いづれの花にしても

crow-flowers =キンポウゲ=バイカモ

とするのは、ちょっと安直な気がします

そして水中の花を摘んで花輪にするということに疑問です。花冠を作るなら、地上の草花を使う方が自然だと思います

アイリス

アイリス(lris)には多くの仲間があり、日本でお馴染みのアヤメやカキツバタ、ハナショウブはいずれもアイリスの仲間です。

花言葉は、「希望」や「良い知らせ」「信じる心」「知恵」

青いアイリスの花言葉は「信念」「強い希望」

アイリスは虹の女神イリス(Ilis)が由来です。

イリスはゼウスの妻のヘラのメッセンジャー役でした。が、ゼウスに見初められ、ゼウスから逃げるためにアイリスの花になった。とギリシア神話があります。

メッセンジャーだったため「よい便り」「恋のメッセージ」といった花言葉があります

アイリスはユリと同じく聖母の花とされます

そして、聖母マリアの悲しみを象徴する花として、またイエスの受難を象徴する花として、キリスト教絵画に描かれます

また3枚の花弁は三位一体をあらわすともされ、ユリ紋様(「フルール・ド・リス )は百合の花でなく、アイリスが元のデザインといわれています

神聖なアイリスはキリスト教絵画にもよく描かれています

《ポルティナーリ祭壇画》 部分

1477-1478年 板上に油彩

ウフィツィ美術館、フィレンツェ

1510年–1515年頃 油彩、板

63.2 cm × 39.1 cm (24.9 in × 15.4 in)

メトロポリタン美術館、ニューヨーク

ところで、両手をあげたオフィーリアのポーズは初期キリスト絵画によくみられる「オランス(祈る人の意味)」というポーズに見えます

オランスの構えで、オフィーリアは死ぬ前の祈りを捧げていると見ることができます

オフィーリアの頭の向きと同じくあるアイリスは、三位一体の聖なる花として、キリスト教的な意図があるのでは?と考えます

勿忘草

ワスレナグサ Myosotis scorpioides

花言葉は「わたしを忘れないで」「真実の愛」

中世ドイツで騎士ルドルフが、川の岸辺に咲くワスレナグサを恋人ベルタのために摘もうとしたところ、足を滑らせてドナウ川に転落し死んでしまった。

その時にルドルフは花を岸に投げ、「Vergiss-mein-nicht(僕のことを忘れないで)」という言葉を残した

この伝説から、この花の名前はドイツ語でVergissmeinnicht、英語でforget-me-not 勿忘草という

ワスレナグサの伝説は、川に足を滑らせ転落し死んでしまった というオフィーリアと重なる部分があります

この話を知る人は、絵のワスレナグサをみて「川に落ちて死ぬ」ことが頭によぎることでしょう

右の岸辺にもワスレナグサが描かれますが、もうひとつ、その奥にみえるのはハルシオン(花言葉は「追想の愛」)でしょうか?

もしくは紫苑(シオンAster tataricus )でしょうか?(花言葉は「追憶」「あなたを忘れない」)

日本では紫苑は古くから和歌や物語に登場し、秋を象徴する花として親しまれてきました。そして「忘れな草」という別名があります。

ミレイは、そんな日本の事情は知らないでしょうし、この花が紫苑と決まったわけではないですが。

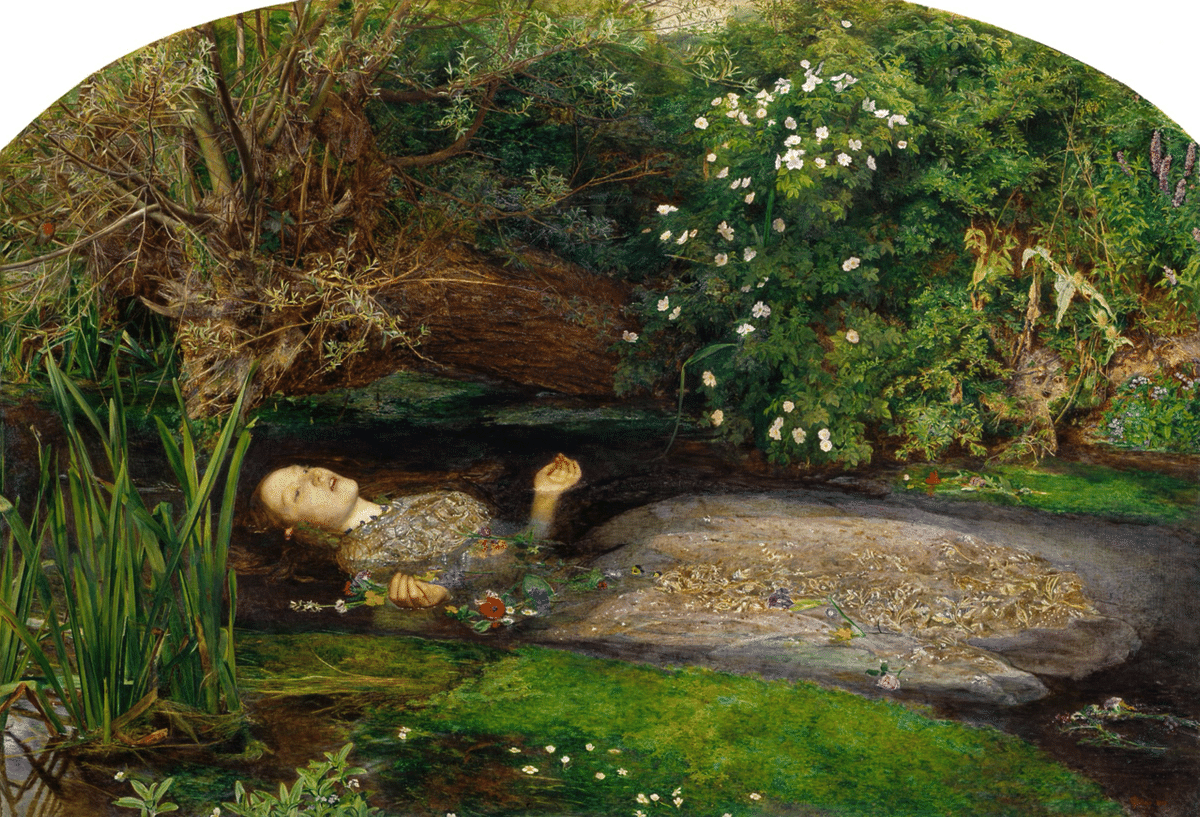

まとめ

ミレイ《オフィーリア》の彼女は何を思っていたのでしょうか。そこには、水に沈む恐怖はなく、冷静に、そして沈んだ先の死を受け止めているように見えます

この「美しい死」は、紛れもなくミレイが描き出したもので、ミレイの『ハムレット』への解釈が濃く見える部分でしょう。

ミレイの他にもオフィーリアを描いたものが何点もあります。

そこには作家たちそれぞれの「オフィーリア」が描かれます

特に原作に記された柳、イラクサ、デイジー、などの草花以外は作者のオリジナルで加えられており、それぞれに作者の思惑がみられます

このように、描かれた花々だけでも作者がオフィーリアをどのような人物設定としていたかが伺えるのは面白い点です

John William Waterhouse(1849- 1917)

ところで、花々の解釈だけみてもシェイクスピアの意図するところとミレイが込めた思いは違います

シェイクスピアが生きた1564-1616年とミレイの《オフィーリア》1851年は約250年もの時間差があり、当然、身近な植物分布も、文化もとりまく情勢も思想的なことも変わっていることと思われます。

ミレイとジェイクスピアは同じ題材から、全く違うものを表現したと考えるべきでしょう。

シェイクスピアが花冠に込めたものは?

シェイクスピアが記した, crow-flowers, nettles, daisies, long purples で作った花輪をwillowにかけようとしたことには、意図するものがあったのでしょうか

ミレイの絵でそれと考えられているもので花輪にした場合

ミレイの絵からは、それぞれが全く別々の場所に描かれていて、原作の花輪との関連はみられず『ハムレット』に出てくるから描いたというぐらいの繋がりしかないように感じます

ミレイが花輪のことを意識していたかはわかりませんが、その花は《オフィーリア》中では別の意図をもって、装飾演出の一部となっているようです

従来の解釈で花輪とした場合の組み合わせ

crow-flowers, nettles, Long Purples ,daisies,

カワラナデシコ、イラクサ、オルキス、デイジーとした場合の花輪のイメージ

一見、可愛い花輪が出来そうですが

痛い目にあうイラクサや、キンポウゲ(パターン②)も種類によってはその汁で湿疹が出ることもあります。そして、死人の指といいわれるLong Purplesは、もはや嫌がらせレベルの花冠、、、

ただし、中世の頃、キンポウゲ、イラクサ、シクラメンで恋の媚薬を作るということがあったろうで、そのようなものを作ろうとしていたのかもしれません

花冠をパターン③とした場合、それぞ体に良い効能を期待できる。という共通点があります

・crow-flower ナデシコ

利尿,消炎、通経作用

・nettle セイヨウイラクサ

魔除けのハーブ、アレルギーの緩和、利尿作用、抗炎症作用

・daisy デイジー

抗炎症作用があり、傷部分の炎症を鎮め傷口治癒促進の効果がある

・Long Purple オルキス

オルキスの効能は分かりませんが、『キリスト教シンボル図典』東信堂1993年には、以下の説明がありました

「やせいらん野生蘭E. Wild orchid.

紫色の花をつける。その根を野羊の乳かワインで煎じて飲むと,催淫剤として男女に効果がある。中世ドイツでは Knabenkraut(子供草、和名はくさんちどり)として,子供をもうけることができると言じられた」

また、漢方では紫蘭の根を「白及」といって、その効能として「化膿性の腫れ物、難治性の皮膚病変、膣の外傷、知覚障害、胃の不快感、風などを引き起こすウイルスや細菌、胸腹部の疼痛、脳血管性障害後遺症、麻痺を治す」としています

これらをヤナギにかける意味は分かりませんが、もしかしたら、オフィーリアは解熱や鎮痛作用のあるヤナギも採ろうとしていたのかもしれません

『ミレイ《オフィーリア》①』でも述べましたが、オフィーリアは鬱であったのだと考えます。そして、それを何とかしようと、野にあるハーブなどを摘んでいたのではないでしょうか

そんな、正気はあったオフィーリアだからこそ、大きく取り乱すこともなく、「死」を受け入れたのだと思います

ミレイが描いたオフィーリアの最期は、とりわけ美しく、その表情はゾッとするような静かさが見えます

ミレイは、オフィーリアという題材に、物語の挿絵的なものではなく、その時の社会情勢やモデルのリジーを表したのかもしれません。

『ハムレット』でシェイクスピアが込めたものとミレイが描き表現したものは全く違うようです

おわりに

ミレイ《オフィーリア》の花② では、シェイクスピアが記した草花をみるとともに、ミレイが描いたものをnoteしました

③では、もう少し細かい草花をみて考察などしてゆきます(予定)

長々と読んでいただき、ありがとうございました

⚠️引用元や出典などの詳細は省きます

ご了承ください