ミレイ《オフィーリア》の花① シェイクスピアが記した花

『オフィーリア』 英語: Ophelia

1851年 - 1852年 油彩、キャンバス

76.2 cm × 111.8 cm

テート・ブリテン、ロンドン

オフィーリアは、シェイクスピア(1564-

1616年)『ハムレット(1601年)』に登場する悲劇のヒロインです

最期は気がふれてしまい、水の中に転落し溺死してしまいます。

ミレイの《オフィーリア》は、その最期の場面を描いたものです

ここでは ミレイの絵の前に、『ハムレット』に出てくる花をnoteします

シェイクスピア『ハムレット』

ハムレットのストーリーを簡単に記します

主人公は、デンマークの王子ハムレットです父王が急逝した後すぐに母親ガートルードが父の弟クローディアスと再婚し、新たに王となります

ある晩、ハムレットの前に父の亡霊が出現し、「弟に毒殺された」と告げます

復讐を誓ったハムレットは狂気を装い、周囲の目を誤魔化しながら復讐の機を狙います。愛し合っていた許嫁のオフィーリアにも狂気を装い、彼女を追いつめてしまいます

オフィーリアの父で宰相ポローニアスは、ハムレットの変貌を「娘オフィーリアへの実らぬ恋」が原因と考えてしまいます

ある晩ハムレットが母ガートルードと密会しているところを隠れて盗み聞きしていた宰相ポローニアスを、ハムレットはクローディアス王と間違えて刺殺してしまいます

それを知ったオフィーリアは悲しみで正気を失い、ある日、花を摘んでいるときに川に転落し溺死します

ポローニアスの息子でありオフィーリアの兄レアティーズは、父と妹の仇をとろうと怒りを募らせます。それを利用して、王クローディアスはハムレットを殺そうと画策します

毒剣と毒入りの酒を用意しますが、ハムレットとレアティーズが決闘中、互いに毒剣で傷を負ってしまいます。また王妃も毒入りの酒を飲んでしまい死んでしまいます

死にゆくレアティーズから真相を聞かされたハムレットは、王を殺して復讐を果たしますが毒剣のため死んでしまいます。

次々と登場人物が死ぬという悲劇はもちろんですが、時代による女性蔑視や、主人公の崇高であろうとするが故に引き起こされる悲劇など、劇中に救いはあるのか?というぐらいに悲劇が山盛りの話です

シェイクスピアの4大悲劇のひとつといわれます

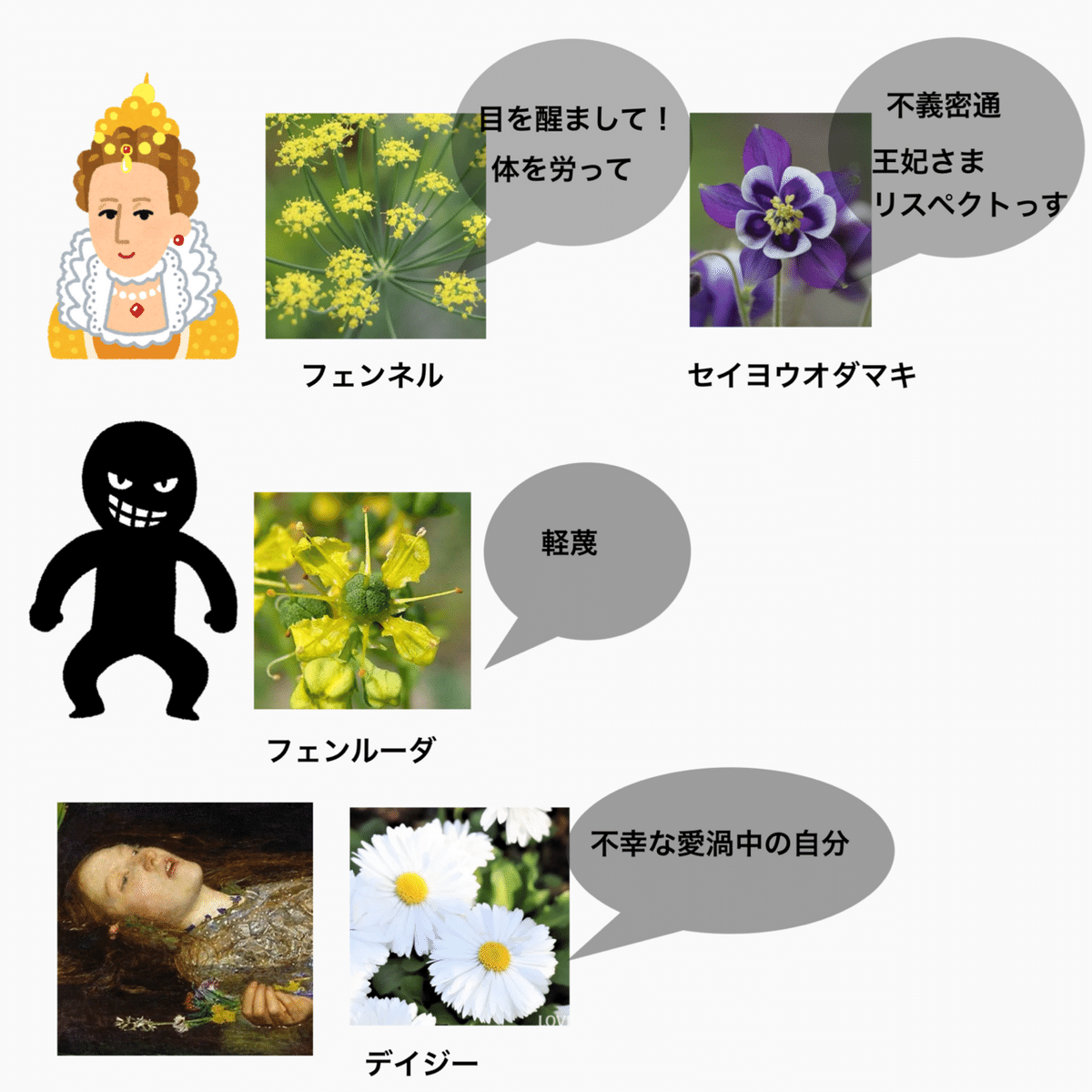

『ハムレット』 第4幕第5場の花

ハムレットの劇中で正気を失ったオフィーリアが、面々に花を渡す場面があるので、その花をみてみます

それぞれの花は、花言葉など意味を持って象徴的に使われています

《王と王妃の前のハムレットとオフィーリア》

1792年 シンシナティ美術館

タイトルのハムレットはレアティーズの誤り?

第4幕第5場

There's rosemary, that's for remembrance.

Pray love,remember.

And there is pansies, that's for thoughts.

はい、これがローズマリー、忘れるなっていうしるし

お願い 愛しい人 私を忘れちゃいやよ、いいわね

それから、これはパンジー、物思いのしるし

A document in madness! Thoughts and remembrance fitted.

狂気にも教訓があるということか。

よく考えて忘れるなということか。どちらの言葉もぴったり相応しいな

Here are fennel and columbines for you—they symbolize adultery

あなたには、フェンネルそれから不義を象徴するオダマキ。

And here’s rue for you and here's some for me it symbolizes repentance. We can call it the merciful Sunday flower. You should wear it for a different reason.

あなたにはヘンルーダ、私にも少しとっておきましょう。これは安息日の花って呼ばれてて悔い改めの象徴よ。同じ花でも、あなたと私とでは、つける意味がちがうわね。

And there’s a daisy, for unhappy love. I’d give you some violets, flowers of faithfulness, but they all dried up when my father died. They say he looked good when he died.

不幸な愛のデイジーもあるわ。

あなたには忠実のスミレをあげたかったのに、みんな枯れちゃった、お父さまが亡くなったときに

立派な御最期だったとやら

ローズマリー rosemary

rosemaryの名前はラテン語の雫「ros」と海「marinus」が語源で「海の雫」という意味です。

ギリシア神話にローズマリーがアフロディーテ(美の女神ヴィーナス)が生まれて海から現れた時に一緒に上がってきたとあり、ローズマリーはアフロディーテの持物でもあります

こその効能は抗菌・抗酸化作用、血行促進で疲労回復や冷え、抗炎症作用で筋肉や関節痛の緩和、美肌効果などなど

香りはリフレッシュ効果のほかに集中力や記憶力を高める効果があります。近年では認知症予防や鬱病への効果が研究されています

花言葉は「思い出」「記憶」「変わらぬ愛」「私を忘れないで」「あなたは私を蘇らせる」

※「あなたは私を甦らせる」の花言葉は、肉体的な蘇生ではなく、「記憶の復活」という意味

・ローズマリーの利用

魔除け

悪魔から守る力があるとされ、葬儀の際に棺の上にローズマリーの枝をのせたそうです

紀元前3000年前に作られたエジプトのファラオの墓からも発見されており、古来から死者や悪魔から身を守る植物と考えられていました

これは死体の腐敗防止としてや、その香りには、死臭を隠す目的もあったと考えられます。

また、強い香りによって災厄、病気から守護する魔除けや病気除けのお守りとされています。

棺にローズマリーといえば、スミレも同じく棺に添える習慣があったということから、ローズマリーとスミレは遺体に添えるという共通点があります

貞節 忠誠

結婚式のアイテムにもローズマリーが使われました。花嫁の冠やブーケに添えたり、花婿にはローズマリーの花束が渡され、一部ではゲストにもローズマリーの花束を渡しました。

新婚のベッドリネンにローズマリーが置かて、花嫁は新郎が忠実であり続けるよう願うという習慣もあります

これらには「永遠の忠誠」「誠実な愛」「花嫁の清らかさ」「貞節」などの意味があったと考えられます。

それらはローズマリーの花言葉にもなっています

ローズ・オブ・マリー

聖母マリアが、迫害を逃れて幼いイエス・キリストを連れてエジプトへ逃亡した時、ローズマリーの茂みに隠れました。その時羽織っていた青いマントをかぶせたところ白い花が青色に変わった。ということで以降、ローズマリーの花を聖母マリアを象徴するバラと重ねて、「ローズオブマリー(マリアのバラ)」と呼ぶようになったとか

このエピソードからローズマリーが「愛と幸福の象徴」とされ、キリスト教圏では「不変の愛と忠誠」のシンボルとなっています

・remembrance 記憶

ローズマリーは古くから頭や脳の病気を治す薬と信じられてきました。近年、認知症予防にも効果があるという研究がされています。古代ギリシャでは記憶や思い出に効果があるとされ、学生は試験の時にローズマリーでつくった冠をかぶったそうです

・変わらぬ愛

冬でも枯れることなく香りを放ち続けることや、長い間愛され続けてきた歴史に由来し 「変わらぬ愛」の象徴とされます

オフィーリアは、ローズマリーを渡すとき、兄をハムレットと間違えているのか

that's for remembrance; pray,love, remember」と言います

オフィーリアのハムレットへの想いがローズマリーの一枝に込められているようです

remembrance記憶 pray love愛を祈る remember覚えて

・ローズマリーの意図

忘れないでほしいという気持ちが最も強いでしょう

鑑賞者はローズマリーから「変わらない愛」やその効能を思い浮かべ、それぞれに想像を楽しむことでしょう

パンジー pamsies

パンジー(サンシキスミレ)はヨーロッパ原産のワイルドパンジー(Viola tricolor)に近縁種を交配したものです。3色になるので、和名では「サンシキスミレ」と呼ばれます

近年みられる大ぶりの華やかで顔のようなブロッチ(斑紋)のあるパンジーは1830年代に突然変異であらわれたものです。ですからシェイクスピア(1564~1616)の頃にはありませんでした

ハムレットに出てくるパンジーは現在でいうビオラ(サンシキスミレ)であると考えられます

パンジーの花は食用にもされ、浄化作用、血行促進作用、抗炎症作用などがあります

花言葉は「私を思って」「もの思い」「思慮深い」「思想」

・私を想って

パンジーはヨーロッパでは古くから愛情に関するお守りとされています

英名のheartsease(心の〕平安、平和)の名にちなんで、長らく失恋の悲しみ を癒す薬であるとされました

ジェイクスピアの『真夏の夜の夢』にもパンジーが登場します。そこではパンジーの花から絞り取った花の汁を目にさすと、目覚めて最初に見た人を好きになるという「ほれ薬」となっています

(かつてはパンジーの汁を媚薬として使い、その毒消しにはヨモギの汁をかけるという話もあったらしい)

パンジー(Pansy)はフランス語のPensée(思考)が語源とされています。

うつむくような花の形が、人が思案しているように見えるということで、特に「恋の思い」の象徴です。

ここではそんな意味を込めて、兄(恋人ハムレットと間違えてる)に渡します

「there is pansies. that's for thoughts」

ハムレットに対する恋心が伺えます

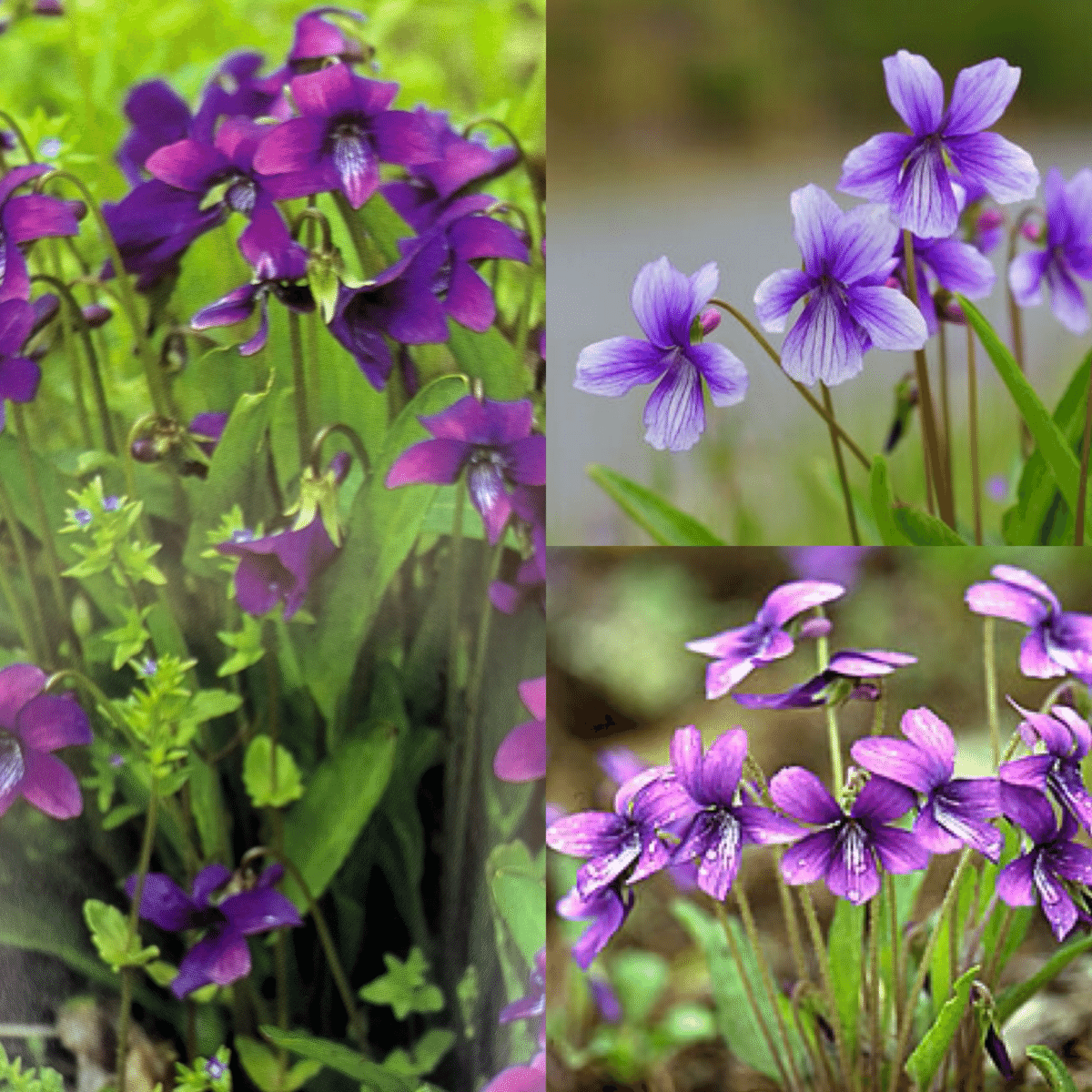

・スミレ(和名の菫のこと) 同じような紫などの小さなビオラを区別して「スミレ」とする

英語ではViola

・ビオラ 日本では園芸上のパンジーの小輪多花性種をビオラと呼ぶ

パンジーはワイルドパンジー等交配→

パンジーとビオラ(花の大きさで区別)

スミレ属とビオラ属でスミレとパンジーは厳密には植物学的には違う らしいですが

かなりややこしいことになっています

シェイクスピアはハムレットのこの場面で、パンジー(Pansy)とスミレ(violets)を使い分けています

同じ仲間の花ですが、意図して分けているのは、注目すべきことでしょう

英語のパンジーはにやけた男という意味もあります

エリザベス朝(1558年 - 1603年)時代から英語のpansy は「女みたいな男、女々しい男、転じて男性同性愛者」を意味し、男らしくない、勇気がないという意味で男性を侮辱するときの呼称としても使われます(Wikipedia)

シェイクスピアがこのことを意識していたかは不明です。が、もし踏まえていたなら、オフィーリアのハムレットに対する抗議のような気持ちが込められているのでは?とも考えられます

フェンネル

(原文には誰に渡したのかは記されていないので解釈が分かれます。私の解釈として)

フェンネルとセイヨウオダマキをクローディアス王に渡します

フェンネルは香り高いハーブで、古代ローマから薬用として、また香辛料として栽培されました

花言葉は「賞賛に値する」「力」「強い意思」「背伸びした恋」「裏切り」「不条理」

・裏切り

花言葉「裏切り」は、黄色の花の色からです。

黄色はヨーロッパではコミュニケーションカラーとして、良いイメージもあれば、軽蔑される色でもあります。それはイエスキリストを裏切ったユダが黄色の服を着ていたため、裏切り者の色とされていて、目立つので差別的な使われ方をしてきた歴史もあります

万能のフェンネルでありながら「裏切り」という不名誉な花言葉もあることから「不条理」という花言葉も持っています

「裏切り」のフェンネルを渡したのは、クローディアス王が、亡王のすぐ後にその妃と結婚したことへの糾弾が込められているのではないでしょうか

・ヘビの咬み傷の治療

フェンネルは古来から蛇にかまれた時の治療薬(毒消し)として使われていました。

そこから転じて魔力を持つ物として魔除けに使われました。イギリスでは魔除けとしてドアにかけたり、寝室の鍵穴に詰めて、安眠のためのお守りとしたそうです

オフィーリアは先王をクローディアスが毒殺したことは知りません。しかしながら、王を毒殺したクローディアスは毒消しのフェンネルを渡され、さぞ動揺したことでしょう。

・追従 おべっか

フェンネル、オフィーリアを検索すると

「追従、おべっか、媚びへつらう、虚偽」を象徴する と出てきます。

その理由として次のことが考えられます

⚫︎フェンネルは、ヘビの好む花として信じられていました(体をこすりつけると脱皮しやすくなるから)。そこから、追従や媚びへつらうということが結び付けられている?

⚫︎父王の亡霊がハムレットに伝えた言葉

The serpent that did sting thy father's life/Now wears his crown

お前の父の命うばった蛇は今、王冠をかぶっている

このserpentは蛇のことですが、snakeよりも大型で、人に向けて使う場合は比喩的な意味で使われます。陰険な人、嫌な人などsnakeよりネガティブ要素が強くなります

このことから、フェンネル→蛇→媚びへつらう ということ?

⚫︎イタリアではへつらう時に「フェンネルを与える」という表現がある。そうです

⚫︎旧約聖書でエヴァをそそのかしたのは蛇とされています

いずれにせよ、クローディアス王が「おべっか」を使って王妃を誘惑し、王座についてからは王に「おべっか」を使う者達に囲まれている。という批判めいたことをフェンネルに込めたのかもしれません

・フェンネルの効果

フェンネルは、消化系の健康から免疫力の向上、女性特有の症状(生理不順・月経痛の緩和・更年期障害など)を改善する効果が期待できるといわれています

また、ストレスの軽減、睡眠の質の改善、気分の向上など精神面においてもプラスの影響を期待できます

古来から視力を良くするとして、服用したり目の洗水として使われたそうです。

もともとオフィーリアは自分のために摘んだ?我々はそれを渡す意味を深読みしすぎでしょうか

セイヨウオダマColumbine

Columbine はセイヨウオダマキ(以下「オダマキ」)のことです

英名Columbineは、ラテン語のcolumba(鳩のような)からで、逆さに咲いた花の形あるいは蕾が鳩に似ているからです

オダマキの花言葉は「愚か」「必ず手に入れる」「勝利への決意」など

「愚か」という花言葉は、オダマキの英名が「コランバイン」という呼び名に由来します。ヨーロッパの道化芝居に登場する娘の名前が「コランバイン」だったことからです。

・毒

セイヨウオダマキは美しい花を持つ一方で、強力な毒性を持つことで知られています。 この植物にはアコニチンという毒素が含まれており、特に根や葉に濃く存在します

・不義密通

they symbolize adultery

オダマキを渡す時にわざわざ「they symbolize adultery」と説明を加えていてオフィーリアの冷静な嫌味を伺えます

※adultery 姦通 不倫 密通 不義

セイヨウオダマキは不義密通を象徴しています。

これは、オダマキの花の「距」という後ろに突き出したパーツが、角のようだということでオダマキが「浮気」や「不義密通」の象徴とされてるのです

ヨーロッパでは「寝取られ亭主(浮気をされた亭主)には角がはえる」といわれています。

「角」はヨーロッパで周知の「寝取られ亭主」のアイコンで、シェイクスピアのオセロなどにも「寝取られ男」を「角を生やす」とする表現があります

何故かと明確には分かりませんが、闘牛に代表されるような獣との決闘と関係してる説として、角を生やした動物(闘牛の牛)=支配される者→男としての能力に問題があり妻に浮気をされるような男

ということがインプットされているようです。そこから寝取られ男(男性としての機能がイマイチな男)と角が関連している と考えられます

少しそれましたが、オダマキは「不義密通」「不貞」などを象徴し、兄の妃と結婚したクローディアス王(当時は兄弟で妻を一緒とするのは近親相姦の罪とされた)への非難や軽蔑の意を込めたと考えられます

・キリスト教では聖なる植物

オダマキは、愚行や不倫などネガティブな意味とは逆にキリストの霊性を表すとされました。

葉が三つに分かれていることから、「三位一体」の象徴とされ、また「鳩」は精霊をあらわすアイコンです。

聖母マリアがキリストが死んだとき、流し落とした涙からオダマキが生えたなどなど、オダマキとキリスト教との繋がりの話は沢山あります

キリスト教絵画にもオダマキが描かれています

《ポルティナーリ祭壇画》 部分

1477-1478年 板上に油彩

ウフィツィ美術館、フィレンツェ

1507年 - 1508年

油彩、板 ルーヴル美術館、パリ

1483年 - 1486年

板に油彩、19世紀にキャンバスへと移植

ルーヴル美術館、パリ

・オダマキの意図

このようにオダマキは善も悪も両方の性格を持つ花です

このことから

クローディアスへよりは、

「不義密通(近親相姦)」の罪を犯しながらも、王妃として、母として偉大なガートルードへ贈ったという可能性もあります

とするなら、ペアとなるフェンネルも、悪い意味ではなく、ガートルードへの体を気遣ってや、視力向上の効果から、「真実の目でクローディアスを見ろ」というメッセージを込めて選ばれたとは考えすぎでしょうか。

そのように解釈すると、オフィーリアの優しさや純粋さが感じられると思います

ヘンルーダ

(王妃ガートルードに)ヘンルーダを渡します。ヘンルーダは自分の手元にも残します

ヘンルーダは初夏に黄色の小花を咲かせるミカン科の常緑小低木です。

かつては薬用効果のあるハーブという扱いでしたが、現在では効能の利用はなく、逆に毒性が確認されています

独特の香りがあり、グラッパ(イタリアの蒸留酒)の香り付けに使われます。

また、ミカン科のためアゲハチョウの幼虫が好みます

花言葉は「悔恨」「悲しみ」安らぎ」「あなたを軽蔑する」

・rue

『ハムレット』に記された「rue」はヘンルーダの別名です

rueはギリシア語の「reuo(自由の身にするという意味)」に由来します。

英語の「rue」は「後悔する、残念に思う」という動詞です。それがそのままヘンルーダの花言葉「悔恨」となっています。

・ヘンルーダの利用

魔除け

古来から魔除けに使われました。ヘンルーダの独特の香りが魔を払うと考えられていたようです。そこから「悔恨のハーブ」とも呼ばれます

中世ヨーロッパでは、修道院や庭園で栽培されました。そこでヘンルーダの宗教的な象徴性が強まったと考えられます

カトリックのミサではヘンルーダの枝を使って聖水をふりかけて、悪魔を祓う習慣があり、「herb-of-grace 神の恵みのハーブ」とも呼ばれます

視力アップ

古代ローマではヘンルーダが疲れ目や視力回復に効果があるとされ「眼鏡のハーブ」という名で呼ばれていました。レオナルド・ダ・ヴィンチもヘンルーダを煎じていたという逸話があります

・軽蔑

ヘンルーダには「軽蔑」という花言葉もあります

その由来は、細長い雄蕊や花弁、独特な雌蕊の形状、鮮やかな色合い、強い花の香りなど、他の花と比べると特異であり、奇妙ととらえる人もいるようで、そこから「軽蔑」されるようです

またヘンルーダが悪魔を退けるとこから、悪魔を軽蔑する という意味という説もあります

オフィーリアが花々を詰んだ時期が、ヘンルーダの開花と重なるか不明ですが

早々に再婚を、しかも近親相姦という形でなした王と王妃への軽蔑、更にはそれにより王冠を得た王への「軽蔑」の意が込められていると思われます

・symbolizes repentance

it symbolizes repentance. We can call it the merciful Sunday flower.

この部分は「we may call it herb-grace o' Sundays: O you must wear your rue with a difference.」と記されるものもあります

ネットで調べるとヘンルーダへ込めた意味が

「ガートルードへは悔恨、オフィーリアには悲しみとして違う意味で手にしている」といったことが出てきます

しかしながらそのことが良く分からず、特に、ガートルードを悔やみ恨んでいるということに疑問です

オフィーリアも、確かに悲しんでいるとは思いますが、ヘンルーダを詰んだ時に「悲しい私にピッタリ!」などと考えていたのか、、、?

そこで以下は私論です

repentance 悔い改め

merciful情け深い 慈悲深い

merciful日曜日→安息日 休息日

と解すると、この部分は

「これは安息日の花って呼ばれていて悔い改めの象徴よ」同じ花でも、あなたと私とでは、つける意味がちがうわね。

と解しました

安息日(キリスト教でしたら日曜の礼拝)に相応しいヘンルーダの花で(悔い改めの花でもありherb-of-graceだから)であるということで、「悔い改める」内容が、あなたと私では違うといっているのだと思います

「悔い改め」とは「自分の心を変える」ことで、懺悔とは違います。懺悔でしたらrepentanceではなくconfessionとなります。

ここでは具体的な悔い改めの内容はありません。それは鑑賞者に委ねられているのでしょう。

もしかしたら、悔恨や悲しみを思うかもしれませんが、そのような自分の思いの捉え方を変えることで、別の見方とすることがrepentanceであると考えます。

つまりオフィーリアはヘンルーダを通じて、自分もあなたも悔い改め(心持ちを変え)ましょうと言っているのではないでしょうか

・毒

ヘンルーダには毒性があります。(セイヨウオダマキも)

毒のあるヘンルーダと毒消しのフェンネルとは、偶然でしょうか。何か意図があるのでしょうか。分かりませんが、面白い並びだと思います

ハムレットの父親はクローディアスによって毒殺されます。そして王妃も毒の杯で死に、兄レアティーズもハムレットも毒剣で死にます。クローディアスも毒が直接の原因ではないですが、毒を塗った剣で死にます

毒によって死んで「reuo(自由の身となる)」という、まるでヘンルーダが死の伏線となっているようです

・ヘンルーダの意図

誰に渡したか記されていないので、渡す相手によって意図することがちがってきます

王妃への問いか?王への軽蔑か?

ガートルードへ渡した場合は、「後悔する」ことは無いのかという問いであり、悪(クローディアス)を払い除けられますように という意味にも受けとれます

※但しこれはオフィーリアがガートルードをリスペクトしていると考えることに限る

クローディアスに渡した場合は、軽蔑と亡き先王へ「悔いる」ことは無いのか?という問い

と考えられます

デイジー(ひな菊)

多くはガートルードに渡したとなっていますが、「デイジーもあるわ」と言っているだけなので、もしかしたらデイジーは誰にも渡していない と考えます

day’s eye

デイジー(ひな菊)はキク科ヒナギク属の花です

朝日とともに開花して、日没とともに閉じることから、day’s eye(昼の目=太陽)が語源とされます

古くは、紀元前14世紀、エジプトのツタンカーメンの首飾りにも使われています

無垢な童心の象徴とされ、花言葉は「無邪気」の他、学名の「Bellis」はラテン語で「bellus(美しい)」を意味することから、「美人」「純粋」の花言葉が、また、陽が出ると開花する性質から、「希望」「平和」という花言葉があります

出血を止める薬効があるため、傷薬や吐血薬として使われました

イギリスではデイジーの葉を食べるそうです。

マーガレットとは違う

デイジーとマーガレットはよく似ているので、デイジーをマーガレットとするものがあります。が、厳密にには違う植物です

どちらも同じキク科ですが、食用に向いているのはデイジーで、止血などの効能もデイジーのものです

見分けるポイントは花の大きさと高さ、そして、葉の形状が違っていて、マーガレットはギザギザが深く入っています

マーガレットの花言葉は「恋占い」「真実の愛」「真実の友情」「心に秘めた愛」「信頼」「誠実」「私を忘れないで」「優しい思い出」「貞節」

・There’s a daisy, for unhappy love.

daisyは劇中の誰かを表していると考えます。

次に挙げるスミレが、しとやかな清純派の女性なら、デイジーは逆の活動的な明るい人で、月と太陽のような、対照的なキャラを表します

それが誰かというヒントがunhappy loveで、つまり不幸な恋の渦中にある人ということで、オフィーリアと推測します

太陽のように豊かな生命力にあふれた無邪気で美しい乙女だが、不幸な恋(unhappy love)をしている。ということでしょう

・不実?虚偽?

「オフィーリア デイジー」とググると、「不実」や「虚偽」といったことが出てきます

何故デイジーがそんなネガティブなことになっているのか分からないのですが、上で述べたように、本来は太陽のような自分(オフィーリア)なのに、不幸な愛のために、こんな姿になってしまって、そんなのは嘘の姿だ。ということで「虚偽」と、そして、ハムレットのせいで不幸な愛となっているので「不実」とされているのかと推測します

しかしながらそれだと、unhappy loveにばかり重点が置かれて、花がデイジーでなくてもよくなってしまうので、デイジーが不実や虚偽の象徴といった解釈は難しいかと思います

・デイジーの意図

デイジーは、太陽のように陽キャラな人物を表していて、加えてその人は不幸な愛の渦中にあるということを表しているのでしょう

あらためてデイジーを誰かと考えるに、オフィーリアとしたと述べましたが、ガートルードである可能性も考えられます

スミレの性質とは逆の、陽キャラのガートルードへ「クローディアスとの不幸な愛」という意味を込めたのだとしたら、ヘンルーダとデイジーのセットでガートルードへ渡した時に、「クローディアス王との結婚への忠告」がテーマとなるのでは無いでしょうか

誰にどの花を?

ここまでで、少し整理したいと思います

原文には、誰にど花を渡したかは、明確には記されていないため、解釈の違いがみられる面白い場面だと思います。また、それぞれの解釈によって、次のスミレの意図する見解も違ってくるでしょう

ローズマリーとパンジーは兄レアティーズへで確定でしょう

パターン①

フェンネル、セイヨウオダマキを王クローディアスへ→おべっか野郎、不貞野郎という批判

ヘンルーダ、デイジーをガートルードへ →クローディアスとの再婚に後悔はないのか?不幸な恋ではないのか?という問い

パターン②

フェンネル、セイヨウオダマキをガートルードへ →王妃の体調を気遣う、不貞を批判しつつ目を醒まして と諭そうとしている?

ヘンルーダをクローディアスへ →軽蔑

デイジーは自分へ 自分は明るく無邪気な陽キャラ

デイジーをクローディアスへ贈ると、不幸な愛の意味が分からないので、そのパターンは無いと考えます

また、全部渡してないパターンも可能性がなくは無いでしょう。その場合、文中のyou が、オフィーリアの妄想かという効果を出し、狂気ぶりが強調されて怖い展開になります

スミレ

・Viola

ビオラの呼び名は、原種の基準色が紫色(violet)であることに由来しています。

また古いフランス語の「viola(小さな)」が語源ともいわれます

つまり、「ビオラは小さな紫の花」です

先述したパンジーの小さい版のサンシキスミレではなく、それとは別の花で、日本で我々が考える「スミレ」を指します

パンジーとしてのビオラと、小さなバイオレット色のビオラ(スミレ)は、別のものと考えられており、シェイクスピアもそれぞれを使い分けています。

ややこしいのですが、Violaは「スミレ」とされます

スミレには頭痛や不眠症の緩和や消炎作用などの効果の他に、香りによるリラックス効果があります。

ニオイスミレ(スウィートバイオレットとも呼ばれる)から作られる香水は、古来より愛されており、マリーアントワネットも愛用していたそうです

花言葉は「謙虚」「誠実」「愛」ですが、

紫は「愛」「貞節」

白は「無邪気な恋」「あどけない恋」「純潔」 など

・スミレとオフィーリア

スミレは当時の理想の乙女像であり、加えてオフィーリアをあらわしている。と考えます

では、スミレはどのような人物像でしょうか

はかない花

レアティーズは第1幕第3場で、オフィーリアにハムレットとの恋を忠告します。そこにスミレの花が出てきます

For Hamlet and the trifling of his favour,

Hold it a fashion and a toy in blood,

ハムレット様のことについてだが、お戯れのお気持ちは、殿下の気まぐれなご好意は若さゆえの一時の浮かれたものだと思わなくてはいけないよ

A violet in the youth of primy nature,

Forward, not permanent, sweet, not lasting,

The perfume and suppliance of a minute .No more.

早咲きのスミレのようなものだ。言ってみれば。

咲くのは早いが散るのも早い、可憐なみためも長くは続かず、ほんのひととき香るような一瞬の慰めだ

それだけだ

妹オフィーリアに対するハムレットの思いを、レアティーズは「美しいが盛りが短くはかない」スミレにたとえて、注意せよと忠告します

ここで注目すべきは、スミレは「香り高く美しいけれど、それも一瞬で終わってしまうはかない花」という認識であることです

そしてその短い花期は、その後に若くして死ぬオフィーリアにもつながっていると思われます

求められる理想の乙女像

『ハムレット』には墓場でレアティーズが「オフィーリアの遺体からスミレが咲くように」と叫ぶ場面があります

※当時、自殺した者は墓に葬られなかった。オフィーリアの溺死は、自殺とされたために、墓に葬ることを拒まれました

LAERTES:

Lay her i' the earth:

And from her fair and unpolluted flesh . May violets spring

墓穴の中へオフェリアを埋めろ、あの美し汚れのないの体から、スミレの花が咲くように

スミレを墓の花とするのは,ギリシア以来の習慣がありました。レアティーズはその習慣としてではなくスミレが咲くようにと言います。

「fair and unpolluted」からは、純潔や誠実、慎み深いといったイメージを強く感じます。

そしてそれがオフィーリアの生まれ変わりとばかりに咲くようにという兄の言葉から、オフィーリアをスミレのような乙女とみているのだと考えます。

マリア的女性

スミレは聖母マリアのアトリビュートのひとつです

マリアを示す3大花は、ユリ、バラ、スミレで、スミレは慎ましく謙虚で貞節などをあらわします

《ブノワの聖母》

1478年 キャンバスに油彩

49.5 cm × 33 cm (19.5 in × 13 in)

エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク

足元には春の花々としてスミレも見られる

清純 つつましやか 謙虚

16世紀のヨーロッパキリスト圏では、つつましく謙虚で清純な女性像が理想とされたと考えます。それはつまり、聖母マリア的な女性であり、『ハムレット』でそれはオフィーリアであったのでしょう

『ハムレット』ではオフィーリアと対となるような女性として、王妃ガートルードがいます。彼女は夫が亡き後、直ぐに再婚をし、清純や忠誠といったこととは逆の、まるで旧約聖書に登場するエヴァ(英語でイブ)を想起させます。

オフィーリアとガートルード、マリアとエヴァ、そしてスミレと対になるのはデイジーではないでしょうか

・枯れてしまったスミレ

some violets, flowers of faithfulness, but they all dried up when my father died.

faithfulness (名詞) 忠実 忠誠 信実 誠 律儀

「ポローニアスが死んだ時に枯れてしまったスミレ」とは何を意味しているのか

いくつか考えられることを挙げたいと思います

⚫︎忠誠なボローニアスが死んだ

忠実なボローニアスが死んでしまったという意味

これだとスミレをボローニアスに見立てていることになります

⚫︎忠誠をなくしたた王を非難

「枯れた(dried up )」が「忠誠をなくした」の意とし、先王らへの忠誠を無くしたクローディアスを非難している

これだとスミレがクローディアスになってしまいます

⚫︎ガートルードに先夫に「忠実」で、長く悼むべきだったと諭そうとする

早々に再婚し、先王に忠実であり続けることができなかったガートルードへの反発が込められている

この解釈だと、「忠誠が枯れてしまった」ことに重点が置かれます。スミレは誰にも見立てておらず、忠実を象徴する花とされます

デイジーをガートルードに渡した流れで、スミレも渡したかったということなら、この解釈はアリと考えます

⚫︎父が恋人に殺されたという悲惨なことをきっかけに、枯れてしまったオフィーリア

スミレをオフィーリアに見立てて、父親が恋人に殺害されたという衝撃を受け止めきれず、枯れてしまった(狂気の自分となってしまった)ということを表しています

faithfulnessはハムレットへ従順であったという意味にもとれますが、父親に従順であったオフィーリアともとれます

それ以前のオフィーリアは父親に言われるままでしたが、父が死んだことで言う通りに行動する自分ではなくなった。とも捉えられるでしょう

そう考えるなら、スミレのような過去のオフィーリアではなく、デイジーは現在進行形のオフィーリアと考えることも出来ます

また、「花の盛りが短いスミレ」には、短かく儚かった恋の終わりと共に、後のオフィーリアの死も暗示していると考えます

・スミレの意図

スミレには当時の理想とされる女性像が意図されており、それはオフィーリアに重ねられています

清らかな乙女、従順、清純派のいわばマリア的な女性像は当時の社会では理想的な女性像であったのでしょう

オフィーリアがマリアならば、ガートルードはエヴァ的像で描かれていると考えられます。

16世紀シェイクスピアの時代には、マリアを善、エヴァを淫らな娼婦のような女性として悪とする構図が出来上がっており、美術の中にもそれらはしばしば見られます

おそらく、そのような考えは当時の人々に浸透しており『ハムレット』の背景にも色濃く入っていたと考えます

スミレに込めたたものは何だったのか

それは、その前に渡される花々の解釈によって違ってきます

上図の①はデイジー、スミレを通してガートルードに再婚の異を唱えていると考えられます

②はデイジーを現在進行形のオフィーリア、スミレを過去のオフィーリアとあらわすと考えることができます

③はマリア的女性とエヴァ的女性の対比となっています

これらは、それぞれに鑑賞者が思案するポイントであり、その答えは千差万別で答えはないのでしょう。

シェイクスピアは敢えて「誰に何を」を記していないのか。もしかしたらこの花々は、ストーリーを導くために意図されたのではなく結果として皆が思案することとなっているだけかもしれません

ですが、数百年経った今でもこうして『ハムレット』を考察する楽しみが続いています

まとめ

花言葉ばかりに注目して謎解きのようなことにばかり夢中になってしまいますが、そもそもこの花々は、オフィーリアが自分のために摘んだものではないでしょうか

治癒、精神安定、魔除けなどの意味から考えると、自分の状態を改善しようと摘んだものと考えられます

そして、それらを渡す場面からは、狂った乙女が配ったものとは思えない選定と、彼女の確固たる思いが込められているように感じられます

つまり狂気で我を忘れたという姿はなく、オフィーリア自身は正気であったとみることができるでしょう

これは現代で考えられる鬱の状態ではなかったかと考えます

恋人に見放された、恋が終わった苦しみや

処女を捧げた(カトリックの教えが強い当時では婚前交渉はNG)のに捨てられたという悲しみや怒りもあったかもしれません。あるいは、そんな男に父を殺されたという悲しさや悔しさ、周囲から期待される乙女像へのプレッシャーなどなど、様々なことが彼女を苦しめ心のバランスを壊して適応障害となったのかもしれません

ですから、狂ったというよりは、正気はあったのですが行動の判断が危うく、時には自制も効かない行動に出てしまうこともあったのだろうと思います

『ハムレット』は悲劇と言われますが、気がふれたフリをするハムレットが原因で、気がふれてしまったオフィーリアという展開も悲劇のひとつでしょう

花々の香り

ここに出てくるハーブや花は、香りが特徴的でもあります

目には見えないですが、「香り」の演出も入っているのではないでしょうか

香り(嗅覚)は、過去の記憶をよぶ 感覚であると考えます(自論ですが)

花々からは、各々が視覚的だけでなく嗅覚的に過去の過ちに向き合う、あるいは向き合わせる効果もあったでしょう

「5月の薔薇」と称されたオフィーリアは花を咲かせることなく散ってしまいます

人生の盛りの前に外的要因で蕾のまま香ることなく終わってしまったオフィーリアの状況も、悲劇と考えられます

人生盛りの夏のなのに

劇中の花々の時期から考えるに、この場面は初夏の設定と考えます

人生を四季に例えるなら、春は生まれてから青年期、夏はその盛り、秋は老年、冬は死期と考えられるでしょう

そんな、盛りを前にこの場面はあり、本来なら満ち満ちてゆくはずなのに、夏の盛りに待っている結末は皆死んでしまうという、一気に冬になるような地獄の展開です

そのような構成も悲劇であるでしょう

最後に

私は英文科出身でなければシェイクスピアの研究者でもありません

今まで触れたシェイクスピアといえばレオナルド・ディカプリオの『ロミオ+ジュリエット』ぐらいです

ましてやハムレットなんて今回初めてストーリーをみましたし、もちろん全文読解したわけではなく、一部分だけしかみていません。ですから解釈違いや間違いなど多々あると思いますがご容赦願います

気づけば15000字越えの長文となってしまい、卒論に出来そうなぐらいですが、これ以上の研究は難しいのでここまでとします

続きは、ミレイ《オフィーリア》の花②③

で、ミレイの描いた花に触れたいと思います

長々と読んでいただきありがとうございました