-音楽で通じ合っている状態を見える化したインスタレーション- 第0回実験作品

2024年9月7日の名古屋新栄町Shabbyさんにて開催された「otono idenshi」というイベントにて、DJの時間に演出の一つとしてインスタレーション作品を展示させて頂きました。そのインスタレーション作品のまとめ記事を書いてみました。

背景

作品が生まれた経緯

これまでライブ会場にお客さんとして足を運んだり、DJとして活動していく中で、目には見えない音楽を通じて誰かとつながり心が高揚する感覚や、自分自身がこれまでの自分とは変化していくような感覚を味わってきました。

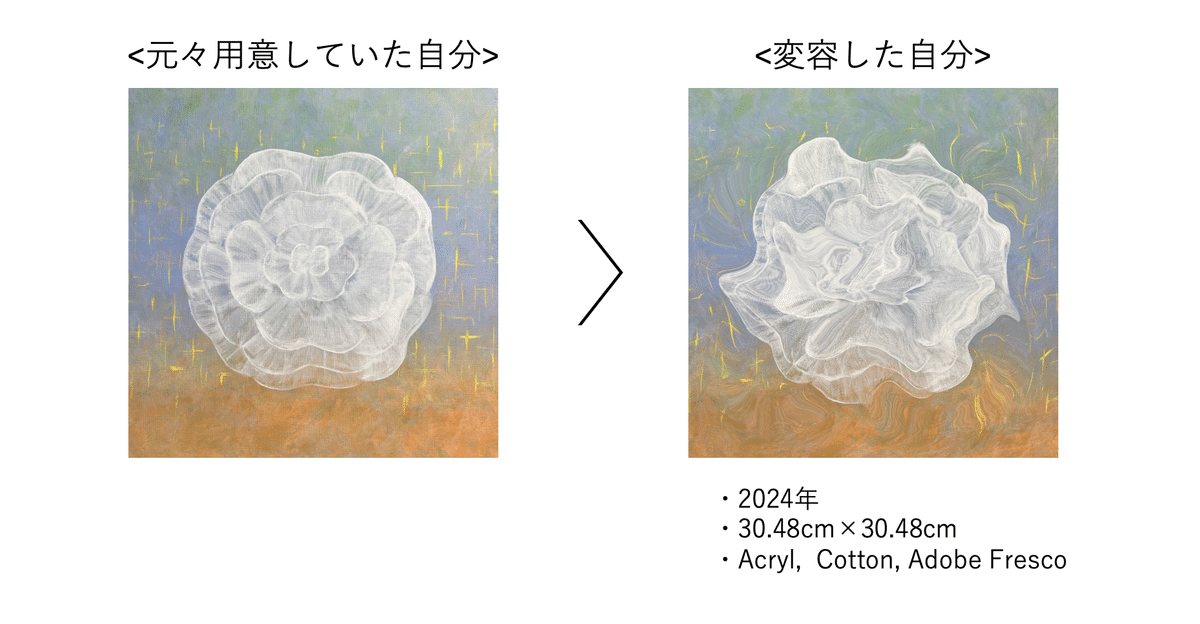

例えば、2024年4月21日に開催された第32回葉山芸術祭Day2においてのDJ出演においては、これまで準備してきた私(元々セットリストを組んでいた)とは異なる私へと変容する様子を感じられました。それは、前後の出演者さんやお客さん、その場の雰囲気を私自身が感じ取り、それに反応するようにその場でDJトラックを組み替える行動に出た、のようにです。そして、結果的に生まれたセットリストは前後の出演者さんやお客さん、その場の雰囲気がなければ生まれていなかったものだということに気がつきました。

これらの経験から、音楽で通じ合っている状態を目に見えるようにすることで空間としての演出はより完成形に近づくにではないのだろうか?、という発想が生まれました。

従来、人と人とのつながり(人-人の関係性)においては共感を「測り得るもの」とみなされ身体の生理的な反応、顔の表情反応、身振りなどの指標を測る研究がされてきました(1)。一方、定量化できない質的雰囲気に着目し、人-人の関係性には目にはみることのできない『つながり』があり、それは人がその人自身でいることで成立することが報告されています(1)。今回の作品では、後者の人-人の関係性の『つながり』に着目し、これらを見える化することを目指しました。

(1)藤井真樹 (2019)『他者と「共にある」とはどういうことか-実感としての「つながり」-』ミネルヴァ書房

(※やや簡略化して記述しているため、気になる方はおまけもご覧くださいm(_ _)m)

目的

人-人、つまり、演者-あなたの関係性の『つながり』を見える化し演出として完成形に近づくこと。同時に、ライブ空間全体を演者だけではなくお客さんにも創り上げてもらうという参加型ライブ空間にもなっていること。

目標

演者-あなたの関係性の中で演者がパフォーマンスをする一方であなたがあなた自身でいることを行動してもらい、目に見えないものでつながっていることを見える化することを目標としました。

仕組み

Touch Designerを用いて映像と映像を動かす仕組みを作り、

OSC通信によりノートPCとタブレット端末が繋がるようにし、

タブレット端末により映像を動かせる仕組みにしました。

「ここにいる」ボタンをタッチし、「いまのきもち」フェーダーを上下にスライドさせて遊んでいる状態を、目標としたあなたがあなた自身でいることを行動している状態であると仮定し、実施しました。

使用ソフト;Touch Designer、Touch OSC

使用デバイス;Macbook Pro2017、iPad Air(第5世代)、モニターディスプレイ(43型PN-HW431)

結果

当日はお客さんに触ってもらい、普段触れることのないものを面白がってくれる姿や、楽しんでもらう姿が見られました。さらには、私が思い付かなかったような音に合わせた新しい遊び方をしている姿も見られました。

以上より、目標としていたあなたがあなた自身でいることを行動している状態は達成し、仮定が正であるならば、音楽で通じ合っている状態を見える化できたことが分かりました。

課題

・三つあるボタンのそれぞれの種類や具体的な意味づけが足りなかったため、遊び方が難しい場面がありました。

・機材環境を整えられてなかった場面がありました。(途中で全画面表示ができなくなる、触らない時間が長くなるとスリープモードになるなど)

・ノートPCがそのまま床に置かれているなど展示の配慮が足りない部分がありました。

・ボタンとフェーダーで遊んでもらったことが本当に音楽でつながっている状態なのか?に対する決定的な検証方法がまだ見つかっていない

仮定の置き方次第で、演者-あなたがつながる状態とは何なのかが変わってくるため、今後はお客さんがどのような状態であれば「つながっている」と言えるのか、そのための行動の条件を整える必要があると改めて感じました。

行動をどのように定量化するのか?は判断材料となるため、引き続き考えなければいけません。

また、会話の中で体験した方々からは下記の意見も頂きました。

・視聴覚だけではなく、タッチしていることから触覚にも刺激を与えている

・嗅覚にも刺激を広げられる可能性もある

・ボタンによる操作も難易度が上がると、お客さん側もゲーム性が出て面白いのではないか

その他

•無機質なモニター、デバイス置き場に葉っぱを装飾するのは空間に馴染ませるのに効果的でした。

・ものづくりだけではなく、設置環境のデザインまで考えられるようになりたいと思いました。

•次回のアクション;何をすれば目的を達成するのか?を明確にし、「つながっている」状態であると判断できる条件をより具体的に明確にして実践をすること。

まとめ

音楽で通じ合っている状態を目に見えるようにすることで空間としての演出はより完成形に近づくにではないのだろうか?、という発想から生まれた「音楽で通じ合っている状態を見える化したインスタレーション」は

用意したタブレット端末と映像で音楽と一緒に遊んでもらえたため、音楽で通じ合っている状態を見える化できたのではないかと考えられます。

ご協力いただいた方々、ありがとうございました。

しかし、仮定が本当に正なのか・判断材料は正なのか、など課題があるため、今後も引き続き検証していき、課題改善に努めていきたいと思います。

おまけ(*専門的な言語で読みたい人向け)

ライブ空間において鑑賞者や演者である中で、目には見えない音楽を通じて演者と鑑賞者がつながる感覚を味わってきました。そこには演者ー「何か」ー鑑賞者の関係性が存在し、「何か」を見える化することで空間全体の演出が完成すると感じました。

従来、人と人とのつながりにおいては共感を「測り得るもの」とみなされ身体の生理的な反応、顔の表情反応、身振りなどの指標を測る研究がされてきました(1)。

それに対し、木村畝は知覚されるもの=ノエマ、ノエマに応じて次の運動が規定されていく運動的・行為的作用をノエシスと呼び、私という主体はノエマーノエシス円環構造によって成り立っていると論じ(2)、藤田真樹は、主体Aと主体Bが同じ活動をしているか別個の活動をしているかに関わらず、相手のノエマーノエシス円環が自然なものとして感じられ、「他者と同じ」が「つながり」ではなく「あいだ」が息づくかどうかが「つながり」の形成であると論じました(1)。

以上より、演者ー「何か」ー鑑賞者の「何か」とは「あいだ」であり、演者ー「あいだ」ー鑑賞者の関係性が存在していると考えられます。

(1)藤井真樹 (2019)『他者と「共にある」とはどういうことか-実感としての「つながり」-』ミネルヴァ書房

(2)木村畝 (2005)『あいだ』ちくま学芸文庫

今回の実験作品は以上の演者ー「あいだ」ー鑑賞者の「あいだ」の見える化に向け、演者・鑑賞者それぞれのノエマーノエシス円環構造が成立しあいだが息づく状態を目指したものになります。

本当にその状態が成立したかどうか、については不明瞭な部分がまだまだあるため、引き続き検証をしていきたいと思います。

最後までご覧頂いた方、ありがとうございます。

議論できるように精進して参りたいと思います。