人がわくわくして、つい行動したくなるデザインを探求する研究【チャレンジフィールド北海道研究者プレス#10】

チャレンジフィールド北海道イチオシの先生を紹介する【研究者プレス】。研究はもちろんのこと、研究者ご自身の魅力もわかりやすく伝え、さまざまな人や組織との橋渡しをしていきたいと思います。第10弾は、公立はこだて未来大学 システム情報科学部情報アーキテクチャ学科の姜南圭(カン ナムギュ)先生です。

世の中には、かっこいいけれど使い勝手はイマイチのモノがあります。もしかするとデザイナーが、使う人のことを想像せずに設計したのかもしれません。そんな独りよがりのデザインを、認知科学の立場から批判したのが、ドナルド・ノーマンの『誰のためのデザイン?』です。読了当時はプロダクトデザインを専攻する美術大学生であり、現在は公立はこだて未来大学准教授である姜南圭(カン ナムギュ)先生は、「その批判は正論ではあるけれども、使いやすい=良いデザインなのだろうか。何だかモヤモヤとした」と言います。なぜモヤっとするのか、そもそも良いデザインとは何なのか——。姜先生がたどり着いた答えが、「感性デザイン」でした。

「感性デザイン」は使いやすさだけを追求しない

-姜先生のご専門である「感性デザイン」とは何ですか。

感性デザインは、ひとことで言うと「それを使う人の気持ちまで考えたデザイン」です。つまり、「かっこいい」「楽しい」「おもしろい」「好き」といったポジティブな感情を織り込んだデザインをいいます。

それを象徴する一例が、公立はこだて未来大学の校舎(本部棟)です。これまでに北海道建築賞や北海道赤レンガ建築賞、日本建築学会賞などを受賞しています。建築界のノーベル賞といわれている「プリツカー賞」を受賞した山本理顕氏が設計しました。

それほど評価の高い建物ならさぞかし使い心地がいいと思うでしょう? ところが、むしろ使いにくいかもしれない。エレベーターに乗るためにわざわざ歩いて、降りてからまた歩くというように、利便性に反した動線や空間があちこちにあるからです。

しかし、この校舎に入った瞬間、私の心が動きました。ここで仕事がしたいという気持ちが湧いてきたのです。そのとき、デザインの良し悪しは、使いやすさだけでは決まらないと改めて実感しました。

-使いにくいのに良いデザインなのですか!?

学生たちによく言うのですが、デザインは使いにくくても、わかりにくくてもいい。感性を満たすものであれば、人はそれに好感をもち、自ら選択しますからね!例えば、iPhone。取扱説明書が付いていないから、直感的に操作できる、つまり、「使いやすい」「わかりやすい」と勘違いしている人が少なくありません。しかし、2008年、日本で初めて発売されたとき、何が起きたかというと、書店にiPhoneの使い方を指南する本がずらっと並びました。iPhoneは使いやすくもわかりやすくもないけれど、本を買ってでも使いこなしたいと人々に思わせたわけです。これこそが感性デザインだと私は考えています。

感性を刺激されると、人はつい行動してしまう

-人の気持ちまで考えたデザインにはどんなものがありますか。

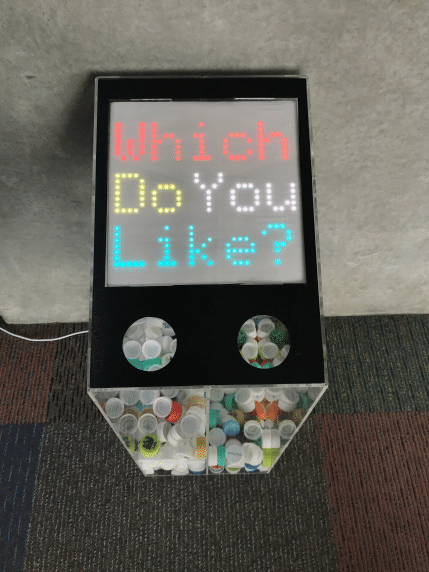

良い事例をご紹介しましょう。私の研究室の学生が、大学内のごみ箱に捨てられたペットボトルとキャップの分別率を調べました。結果は21%と予想以上に低かったのです。では、どうしたら人は分別したくなるのか、彼は考えます。そして、ペットボトル1本につき1つしかないキャップを選挙の投票券に、ごみ箱を投票箱に見立てたのです。そして、「あなたはどっちが好きですか?」と問いを表示して、例えば、「イヌが好きですか/ネコが好きですか」と問いかけ、イヌ派がイヌにキャップを入れるとワンワンと音がして、ネコ派がネコに入れるとニャーンという音がする仕掛けをつくりました。二択の内容は時間ごとに変わり、「Mac派ですか/Windows派ですか」なら、MacやWindowsが起動したときの音がする。それを設置して、1週間実験したところ、分別率が73%まで上がりました。「楽しい!」と思えると、人は面倒な作業でもやりたくなるのです。それをうまく引き出した良いデザインですね。

別の学生は、空港の保安検査をスムーズにするアイデアを考えました。国際線では液体の機内持ち込みが制限されていてペットボトルを持ち込めません。ところが、バッグに入れたまま忘れて、保安検査場でごたつくことがあります。そこで、「ペットボトルの液体を捨てる」という行為を可視化したのです。具体的には、デジタル技術によって、現物の液体をバーチャルな光として表現しました。そして、ごみ箱に液体を捨てると、ディスプレイには光のしずくが現れ、それが溜まってペットボトルの形になる仕掛けをつくったのです。それを保安検査場のレーンに設置すると、多くの人が順番待ちをしながらペットボトルを取り出して喜んで中身を捨てるようになりました。

-人が心を動かし、行動まで変えるときは「楽しい」が効いているのですね!

空港の事例の場合、「ペットボトルは機内に持ち込めません」というポスターを貼って注意を促すことはできます。ただ、その方法ではなかなか行動には結びついていませんでした。ところが、人を楽しませる、喜ばせるという要素を加えると、とってほしい行動をとってくれるようになったわけです。「楽しい」は、目的の行動までたどり着きやすくする効果があると考えています。

ハワイの写真を使ってエアコンの温度を調整する!?

-わざと使いにくいデザインにすることもありますか。

不便だから得られる有益性を「不便益(ふべんえき)」と名付け、研究している学者がいます。その概念を知った学生が、「感性デザインとは不便益と関係があるのではないか」と言い出し、使いにくいデザインを考案しました。それが、写真を使用してエアコンの設定温度を操作するリモコンアプリです。通常は「28℃」と数字を指定するところ、「ハワイの写真」を指定します。スマホの写真には撮影地などの情報が記録されていますから、その情報から「28℃」を導き出し、設定温度とする仕掛けです。

わざわざ遠回りして「28℃」を設定するリモコンなんて正直言って不便ですよね。でも、ハワイの思い出を味わいつつ、「この部屋はもうすぐハワイになる!」とわくわくしながら、室温が上がるのを待つ時間を楽しめるというのも悪くないでしょう?

函館から東京に行くとしたら、飛行機や新幹線を使うと便利です。フェリーや在来線を乗り継いで行くのはとても不便ですが、もしかすると途中下車した仙台でおいしい牛タンを食べる機会に恵まれるかもしれません。不便から生じる新たな気づきが不便益であり、それは感性デザインの目指しているところでもあるのです。

感性デザインに欠かせないのは「異なる視点」

-感性デザイナーに必要なものは?

いま目の前にある課題を解決したり、まだ認識されていない潜在的ニーズを実現したりするのがデザインだとしたら、当たり前の視点では当たり前の方法しか生まれません。だから、感性デザイナーには、当たり前とは異なる視点が必要です。

その考えのもと、学生たちの視野を広げたくて、2008年度から「アジア国際ワークショップ」を開催してきました。私の母校である韓国の弘益(ホンイク)大学との連携から始まり、現在はアジアにある12大学の学生たちが参加して、さまざまな問題解決に取り組んでいます。言葉も文化も異なる者同士の協働は簡単ではありませんが、その経験を通して異なる視点を得られるはず。いろいろな国を訪れ、人々と交流することは、感性デザインに生かせると思います。

-感性デザイナーのミッションをお聞かせください。

感性デザイナーのミッションは、デザインの可能性を広げること。私の好きな街のひとつ、スペインのバルセロナは、サグラダ・ファミリアをはじめとするガウディの建築物がたくさんあります。だから、街には自由な建物が多いのです。それと同様に、感性デザイナーが、これまでにはない斬新なアイデアで人々の感性を満たしていけば、その斬新さが新たな常識となり、デザインの常識はどんどん塗り替えられていくと、私は考えています。

--------

姜先生が博士(感性科学)を取得したころ、冒頭の認知科学者ドナルド・ノーマンが新たに著したのが『エモーショナル・デザイン』。そこには「情動」がいかに重要であり、価値があるのかが記されています。それは、姜先生が「良いデザイン」を求めてたどり着いた「感性デザイン」にほかなりません。作り手が満足するだけのデザインは良いデザインではないけれど、使い手が満足するだけのデザインもまた良いデザインではなく、双方の心を満たすデザインこそが良いデザインであるという境地です。姜先生の研究室からは、わくわくしてつい行動してしまうデザインが次々と生まれています。

[プロフィール]

姜 南圭(カン ナムギュ)

公立はこだて未来大学 システム情報科学部

情報アーキテクチャ学科 准教授

出身地は韓国。韓国屈指の美術大学である弘益(ホンイク)大学にてプロダクトデザインを学び、2001年卒業。筑波大学大学院に進学、認知心理学と脳科学、デザインを融合した感性認知脳科学を専攻し、「良いデザイン」を探求する。2004年に修士(デザイン学)、2007年に博士(感性科学)を取得。2007年に公立はこだて未来大学に着任。2012年より現職。

連絡先:kang@fun.ac.jp

■研究者プレスダウンロード版