本気のクリエイター発掘大作戦 決勝進出10作品のご紹介-パート1

みなさんこんにちはキャビコ広報担当のNです。

今回から3回に分けて、現在絶賛開催中の第2回「本気のクリエイター発掘大作戦」2021の予選通過10作品をピックアップしてご紹介します。

第1回目のパート1では 作品No.01:DER-50 1988年モデル、作品No.02:FX-0 "QB"、作品No.03:ドラネッツ 飛竜型、作品No.06:ドラネッツ ジャバウォック型の4作品を取り上げます。

それぞれの作品に込められたクリエイターの想いや、作品の世界観、背景などを紹介して、「どの作品に投票しよーかなー?」と悩んでいる方や「もう投票したけど、もう一回見直して投票内容を修正しようかな?」と思っている方の一助になればと思います。ファイナリストの方々には今回の作品紹介にあたって以下の5つに答えていただきました。

①作品のテーマ

②デザインする時に拘った点や見てもらいたいところ

③オリジナルコンテンツなどの独自の展開について

④プラキット化されたらどんな風に作ってもらいたいか

⑤作品のバックボーンとなる世界観や他の機体、キャラクターについて

それではさっそく参りましょう。

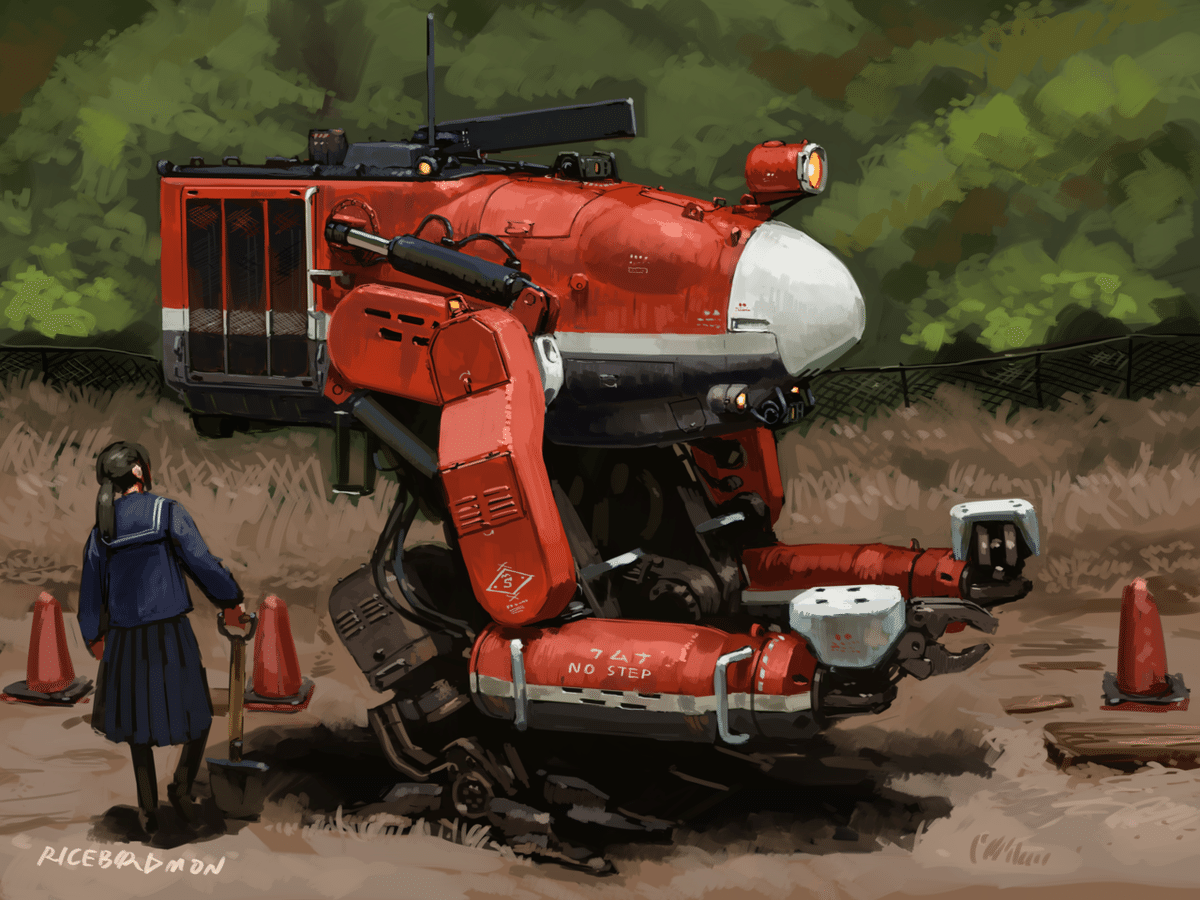

作品No.01:DER-50 1988年モデル

クリエイター:穂積窓声|@ricebirdmon 様

①作品のテーマは?

あまりSFしすぎないメカで、現代の延長線上に存在しそうな技術をテーマにして制作しています。そして「ロボットのキャラクター」を作るのではなく、あくまでも鉄と油の機械である物体から芽生えてくるものとしてのキャラクター性を大事にしています。

②デザインする時に拘った点や見てもらいたいところはありますか?

メカを見た時「どこにどんな理由でどんな機器が収まっているか」などを考える事が好きで、中の機械配置を考慮してデザインをしていました。

例えばノーズ(胴体前面の白い部分)にはレーダーが収まっています。このレーダーはDER-50の設計当時低性能だったカメラを補助する役割を持っています。機体が重量物を持ち上げた時のカウンターマスとして胴体後部にはエンジンなど重いものを集中的に配置していますし、脚部は強度と関節の自由度をなるべく両立できるような構造にしています。

③オリジナルコンテンツなどの独自の展開はありますか?

同一世界観のロボットのイラストなどを定期的に制作しています。その一部は拙いながら3Dモデルも作っていますので、立体として出力したりVRアバターとして発表してみたいですね。(Unityで躓きましたが…)

④プラキット化されたらどんな風に作ってもらいたいですか?

(手にしていただいた方には)創造性の赴くままに、自由に作っていただきたいです。自分でも何かオリジナルの追加パーツなどを作って同人イベントで売ってしまうかもしれないです。

⑤作品のバックボーンとなる世界観やそこに登場する他の機体やキャラクターなどのイラスト、写真があったら紹介してください。

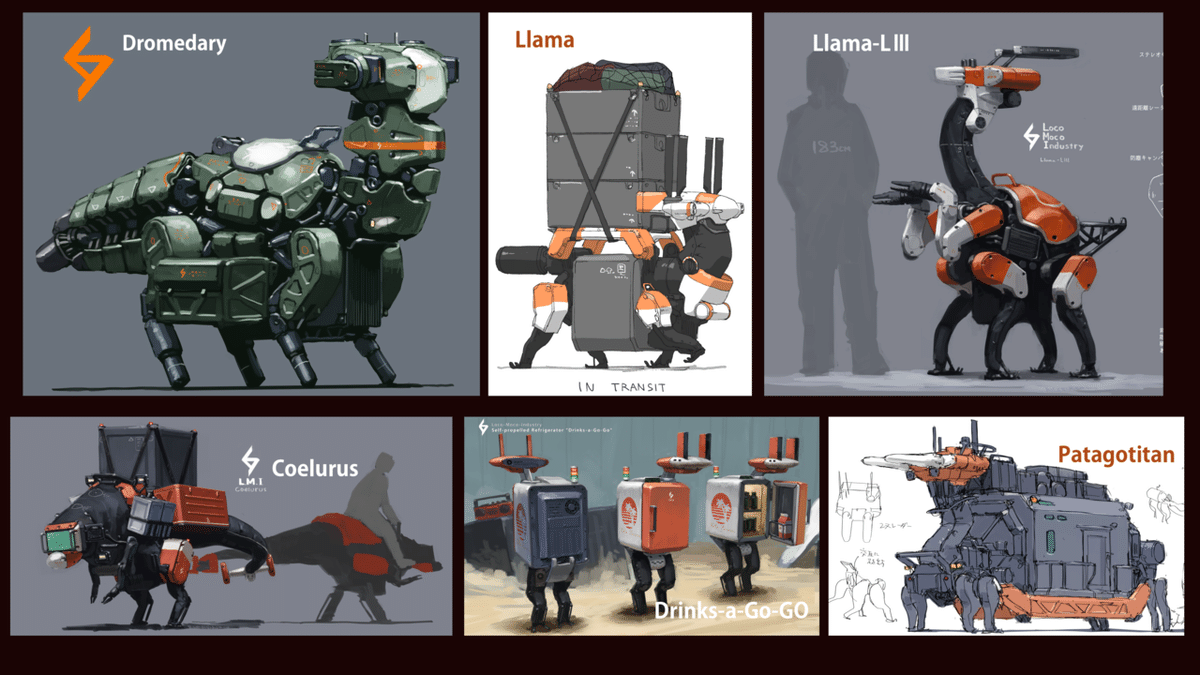

史実よりかなり歪な形で技術が進化している世界。太平洋戦争前に生まれた歩行メカ技術が高度経済成長時代に花開き、現代の自動車のようにロボットが普及している…というのが、大まかな世界観の説明になります。

今現在、この世界観内の企業の製品といった設定でロボットの作品を作ったりしています。日本の古参企業である「近畿山城工業」とハワイに本社を構える「ロコ・モコ・インダストリ」。この2つの企業が作中世界では有名なロボット企業であり、現実世界で言う○立や○レクトロラックスみたいな立ち位置です。どちらの企業の製品も、人々の生活に浸透して日々せっせと働いています。

穂積様ありがとうございました。すぐ隣にある別の過去と言う発想がとてもユニークで、もっと違う機体を見たくなりますね。時代設定が80年代と言うのもオジサン世代には嬉しいです。

続いてはこちら。

作品No.02:FX-0 "QB"

クリエイター:カネコツ【kanesys】|@kanesys 様

①作品のテーマは?

手足の取り付ける場所を変える、前後を入れ替えるなど、簡単な手順で大きなシルエット変化を楽しめる事です。

②デザインする時に拘った点や見てもらいたいところはありますか?

人型時の非常に大きな頭が四脚時には尻尾になるというデザインの”肝”の部分と、前面背面の密度差に注目してもらえると幸いです。

③オリジナルコンテンツなどの独自の展開はありますか?

「QB」は、組替ロボットとしての原案はありますが、基本的には今回のコンペのために考えたものです。ですので、歴史といいますかこれまでの積み重ねのないキャラクターです。これからどうしていこうかという事については、まだアイデアがありません。私のオリジナルコンテンツとして「ネクロフレーム」という、メカ少女アセンブルブラウザゲーム(?)的なものがあります。「QB」は四肢の組み換えで形態変化を楽しむキャラなので、「ネクロフレーム」のような遊び方を適用してみるのもアリかもしれません。

④プラキット化されたらどんな風に作ってもらいたいですか?

エントリー用に描いたイラストは基本形状がわかりやすいように情報量を絞ったものです。立体(プラキット)化にあたっては、”イラスト通り”ではなく”立体としての見栄え”を重視して面形状など造り込んでいただけると嬉しいです。

⑤作品のバックボーンとなる世界観やそこに登場する他の機体やキャラクターなどのイラスト、写真があったら紹介してください。

上述の通り今回のコンペのためデザイン先行で作成したキャラなので、バックボーンとなる世界観と言うほどのものはありません。

カネコツ様ありがとうございました。今回のためにイチから作ってくれた作品だったんですね。もう、ただそれだけで感謝の言葉しかありません!

続いてはこちら。

作品No.03:ドラネッツ 飛竜型

作品No.06:ドラネッツ ジャバウォック型

クリエイター:スナガワ|@s_sunagawa 様

① 作品のテーマは?

テーマは「ペットロボットが普及した世界で販売されているドラゴン型のペットロボット」です。ドラゴンは世界各地に様々な形状のものが伝わっています。お気に入りのドラゴンを選べるように、ドラネッツでもいろいろなタイプの機体を用意しています。

②デザインする時に拘った点や見てもらいたいところはありますか?

ドラネッツシリーズは「ロボのかっこよさ」と「動物のかわいさ」を併せ持つデザインを目指しています。可動フィギュアとしてデザインしており、ポージングでかっこいい表情やかわいい表情をつけることができます。

シリーズ第5弾の飛竜型は主人公系ロボをイメージしました。構造を刷新し、より生き物らしいポージングができます。

シリーズ第6弾のジャバウォック型はコウモリのイメージを入れてダークな感じを目指しました。かっこいいイメージとかわいい表情のギャップが見どころです。

③オリジナルコンテンツなどの独自の展開はありますか?

6機種をガレージキットとして制作し、イベントやオンラインショップで販売しています。

カラーレジン製のボディ2色と目の色を選ぶことができ、塗装無しでオリジナル機体を組み立てることができます。色の組み合わせをシミュレーションできるツールも用意しています。現在は第7弾の制作を進めています。

④プラキット化されたらどんな風に作ってもらいたいですか?

ガレージキット版より塗装や改造がやりやすくなると思いますので、個性ある「うちのドラゴン」を作ってもらえると嬉しいです。

⑤作品のバックボーンとなる世界観やそこに登場する他の機体やキャラクターなどのイラスト、写真があったら紹介してください。

スナガワ様ありがとうございました。すでに6種類ものガレージキットが存在しているのですね。かなり本格的な活動をされていて驚きました。

以上、予選通過を果たされた10作品うちの4作品をご紹介しました。他の6作品のご紹介は「本気のクリエイター発掘大作戦 決勝進出10作品のご紹介-パート2」、「本気のクリエイター発掘大作戦 決勝進出10作品のご紹介-パート3にて行いますので、そちらも併せてご覧ください。

決選投票の締め切りは2021年10月31日(日)23:59です。みなさん、この機会を逃すことなくぜひ投票をお願いします。

投票はキャビコのホームページにある「本気のクリエイター発掘大作戦」特設ページの専用投票フォームからお願いします。また一度投票をしてしまった後からでも内容を編集することができます。その際は投票後に表示された「回答の編集」のURLからのみ有効ですので、投票後に現れるURLか投票後に送られて来るメールを大切に保管して下さい(※投票受付メールはご連絡専用です。返信いただいても対応することができません。※直接お問い合わせ頂いても対応できません)詳しくは9月18日 のブログをご確認ください。

現在、全国の模型店で配布される発掘大作戦用のフライヤーも用意しております。もしお近くの店舗で見かけたらぜひ手に取ってみてください。フライヤーにあるQRコードからでも投票ページにアクセスできます。

いよいよ投票締め切りも迫ってきました。みなさん大いに悩んで、ぜひ忘れずに投票をお願いいたします!キャビコの次なるプラキットを決めるのはあなたの一票かもしれません!!

それでは次回「本気のクリエイター発掘大作戦 決勝進出10作品のご紹介‐パート2」でお会いしましょう。担当Nでした。