原画と遜色ないプリントとの出会いで生まれた、しろさめの「複製原画」

オンラインのアートワークストアに、イラストレーターしろさめのストアをオープンしました。現在は複製原画を販売しています。

しろさめと複製原画の販売を考え始めたのが2024年の1月頃でした。

当初は「原画をスキャンしてジークレーのプリントをしてくれるサービスにデータを送ればできるよね」と気楽に考えていたものの、しろさめが納得できるクオリティの複製原画にたどり着くまで、半年以上も掛かってしまいました。

その理由はもちろん「しろさめが納得できる」ことだったのですが。。

自分たちで何度も色調補正を試しては失敗し、ご縁を通じてプリンティングディレクターと巡り会うことができたと思ったら、その方のこだわりが凄まじかったので全幅の信頼を置いて色を任せることにした・・・という顛末を記事にしました。

※ここからはストアの記事を転載したものです

本当は原画だけをお見せしたい

色やグラデーションの階調にこだわって制作されたしろさめの作品は、どの色にも「その色でなければならない」理由があって描かれています。

だから本当は、しろさめの作品に興味を持ってくださる皆さんには「ぜひ原画を覧いただきたい」と考えて個展を開催してきました。

裏を返せば原画以外の“プリント”では、しろさめがこだわる色を表現できなかったのです。

しかし特定の地域と期間で開催される個展は、足を運べる方がとても限定されますし、ひとたび作家の手元を離れた原画はもう二度とご覧いただくことができなくなります。

もし今後作品集を出版する機会があったとしても、手元にない作品はスキャンをすることができません。

また寝食を忘れて制作に没頭した作品を手放すのは、「断腸の思いだった」と作家は語ります。

プリントでは色が再現できなかった

プリントでしろさめの原画の色が再現できれば、もっと多くの皆さんに作品をご覧いただいたくことができます。

しかしそれは不可能だと考えていたのです。

少し専門的な話になりますが、一般的な印刷は4色のインクを網点状に掛け合わせて擬似的にフルカラーを表現しています。

その手法では表現できる色数(色域)が極めて狭くなるため、しろさめが描く色やグラデーションを再現することは絶対にできません。

一方でシルクスクリーンやリトグラフのような孔版を使用せずに、多色のインクを吹き付けるジークレープリントは、インクジェットプリンターの技術の進化で色域の拡大とコストダウンが実現し、「原画に近い表現ができるプリント」として身近になりました。

そこでしろさめと当ストアのチームで、「ジークレープリントによる複製原画」に取り組むことにしたのですが・・・簡易的なネットプリントでは何度挑戦しても結果は原画と同じ色、いや「惜しい雰囲気」にすら近づくことができなかったのです。

その理由は、原画を忠実な色でプリントするためには「カラーマネジメントが整えられた環境」で緻密な色調整ができる、「腕の良い職人=プリンティングディレクター」が必要だから。

(それぞれの役割を詳しく説明すると専門的になりすぎるので、ここでは割愛します)

この現実に直面した私達のチームは途方に暮れました。

「もう“複製原画”と自信を持って呼べるものはつくれないのではないか」と。

『minamo print』との出会い

「腕の良いPDがいるジークレープリントの工房はないか?」と方々に当たっていたところ、とあるスジから「信頼できるPDが新しい会社で事業を始めるらしい」との情報が寄せられました。

ワラにもすがる思いの我々はすぐにPDの連絡先を入手してメッセージを送り、翌週には原画を持って訪問したのでした。

そのPDが『minamo print』を立ち上げることに奔走しておられた小池さんだったのです。

『minamo print』はジークレー技法を用いた現代の版画工房です。「水面のように刻々と変わる感性や色、人によって異なる光の捉え方を長く残していく場所を目指している」のがブランド名の由来とのこと。

しろさめの原画を慎重に手に取りながら作品の隅々まで目を光らせ、ご自身の経歴とプリントへのこだわりを控えめに話す小池さんを信頼して原画を預け、その日はオフィスを後にしました。

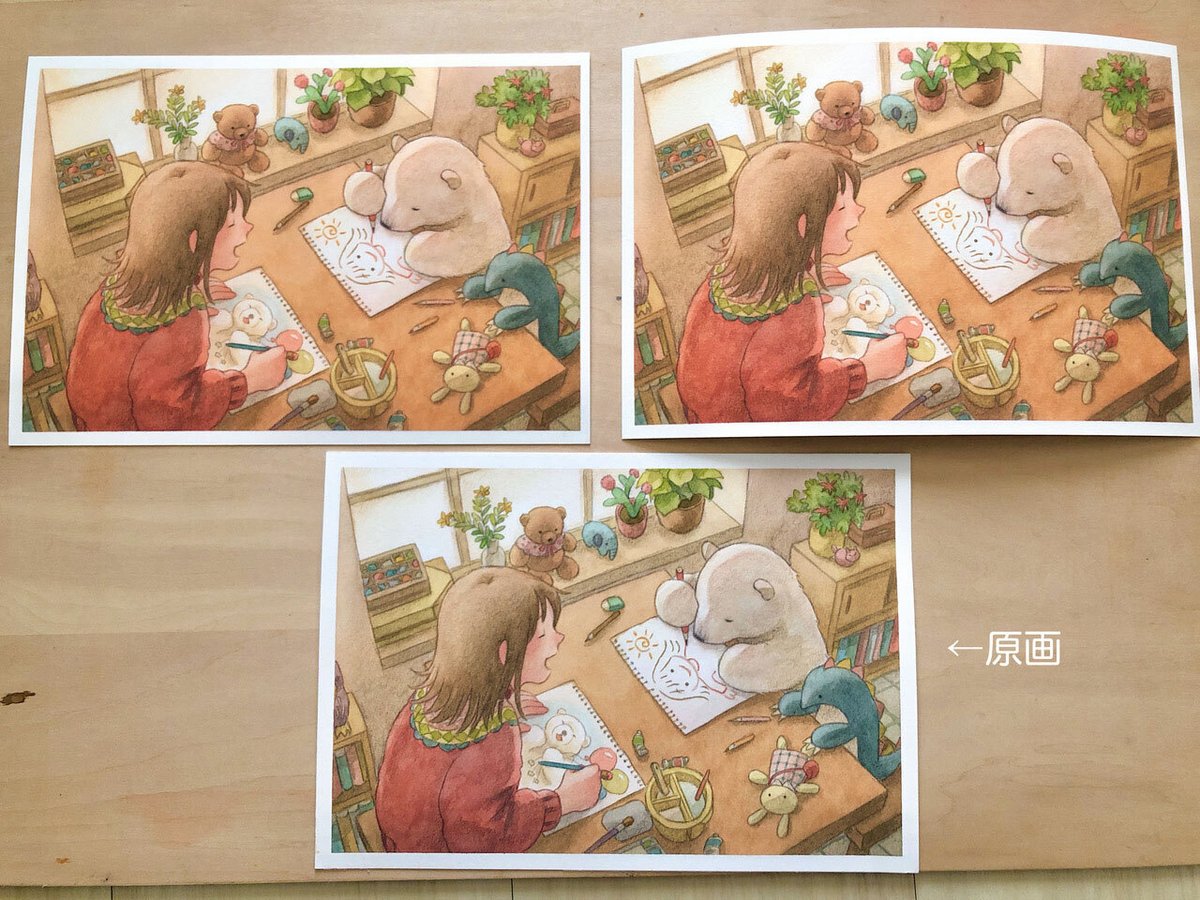

そして約2週間後に届いたプリントを開封したしろさめから、プリントと原画を並べた写真と共に

「どっちが原画かわからないぐらいです!」

というメッセージが届きました。

上の2枚の画像は片方が原画で、もう片方がプリントです。

皆さんはこの2枚の色の違いを見分けることができますか?

写真では微妙に明るさが異なりますが、実物を見比べると「ほぼ同じ」レベルなんです。

もちろん用紙が異なるので手に取ればすぐにわかりますが、原画を見慣れた私達でも少し離れて見るとうっかりと間違えてしまうことがあるほど。

「これは・・・もしかして・・・作品ごとに、そして様々な色ごとに原画と突き合せて調整されているってことですよね・・・??」と手を震わせながら訊ねると、「もちろんそうですよ」と小池さんは事もなげに仰います。

「しろさめさんの作品は、淡いグラデーションの上から鉛筆でも描かれているので特に難しかったですけど」と付け加えて。

確かに『minamo print』は色の再現だけではなく、明度の調整まで完璧です。

私達はこの時点で小池さん率いる『minamo print』に全幅の信頼を寄せ、『しろさめストア』の複製原画を託すことにしたのです。

「人の手」から生み出される「複製原画」

『minamo print』で使用しているのは最新の12色インクのプリンターだそうです。一般的なジークレープリントでは10色のプリンターが使用されることが多いようですが、インクが2色増えたところで劇的に色域が拡大するわけではないでしょう。

『minamo print』がなぜこれほど原画に近い色が再現できるのか?

私達だけでなく「しろさめの複製原画をお求めになる皆さまにぜひ知っていただきたい」と思い、工房にお邪魔してスキャニングからプリントまでの様子を見学させてもらいました。

先に結論から申し上げますと、『minamo print』のクオリティが極めて高い理由は最新の機材を使用していることに加えて、「PDの眼と手で一作品ずつ、そして一枚ずつ驚くほど丁寧に仕上げられている」ことにありました。

カラーマネジメントされた精度の高いモニターと演色性の良い専用の照明で、原画と出力したプリントを見比べながら色を合わせていきます。

ここが複製原画の色を合わせるキモとなる作業です。

たとえ色が調整されたモニターとは言え、色を追い込んでいくと微妙な違いがわかりにくくなってくるので、最後は自分の目と感覚だけで調整をしています(小池さん)

上の画像は色が合わない部分を何度も出力しながら色を調整した痕跡。

「しろさめの原画のニュアンスを再現したい」という、小池さんの情熱を感じずにはいられません・・・!

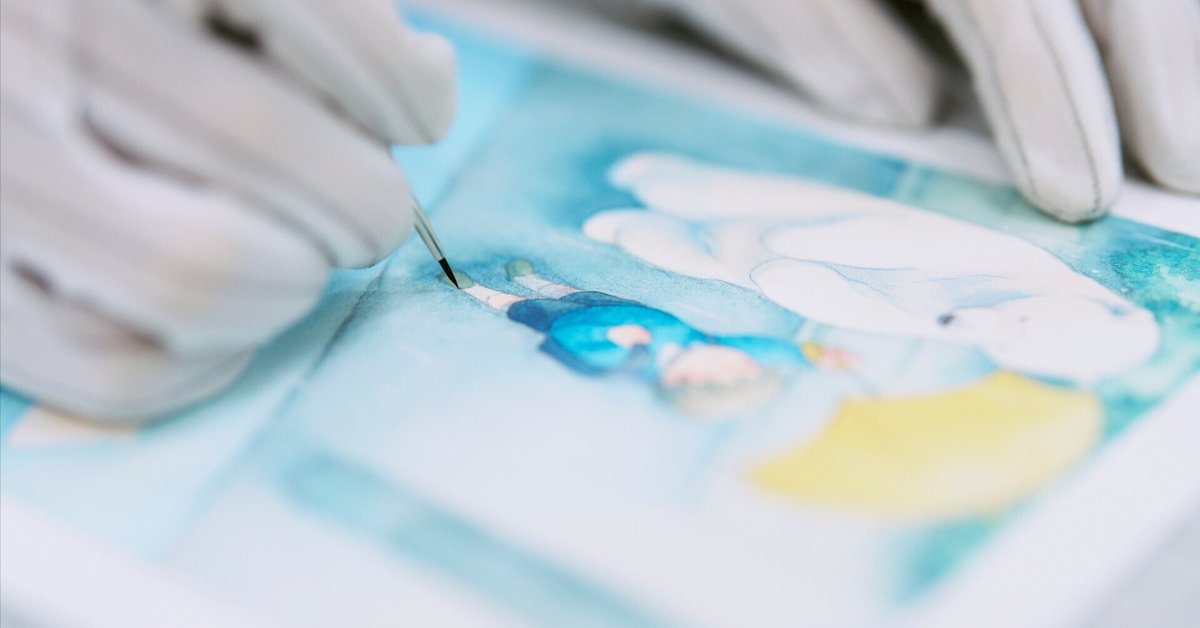

私達が卒倒しそうになるほど驚いたのがこの「スポッティング」と呼ばれるプロセスでした。

インクジェットプリンターでは非常に細かいレベルでインク抜けが発生するようで、そこを目視で発見しながら修正していくというのです。

「ほら、こことか」と指を差された部分を見たものの、私達には「そう言われてみれば何となく・・」というレベル。べた塗りのデジタル絵画なら発見しやすいと思いますが、しろさめの複雑なグラデーションの絵ではどこまでが原画にあったものなのか、なかなかわかりません。。

極細の筆による緻密な作業。しかもこれを全てのプリントで行っていただけるとか。オフセット印刷の版のヌケと違って、インクジェットはプリントごとにヌケの場所が違うのに・・・!

スキャニングから梱包までの細やかな心配りを拝見しながら、素朴な疑問が湧きました。

「なぜここまで、こだわっているのだろう?」

その理由と、『minamo print』で大切にしていることを小池さんに伺いました。

作家さんとの対話をとても大事にしています。

大学1年生の頃から、写真のラボで暗室作業を、現代美術のギャラリーではインターン業務を続けていました。どちらもこの世に一つしかない写真フィルム、作家さんの手焼きプリント、アナログ作品を扱う場所でした。その後ファインアート系のラボでインクジェット方式のプリントを学び始めたのですが、平日は写真家さんのプリント現場に携わりながら、週末はギャラリーの現場に通い、展示に向けた打ち合わせ、発信・記事執筆等を学んでいた時期もありました。

プリントという技術的なサポートをする以前に、作家さんの作品に対する思いとか、日々の生活、何気なく考えている事とか、「(作家として)どういったことをしたいのか」を聞く立場でもあったのです。

『minamo print』でもただ綺麗な印刷をするだけではなく、言葉にできない曖昧な部分も含めて丁寧に汲み取った上で、「作家さんの想いや感性をどうプリントに反映するか」、「目指されている表現に対して何を提案するか」を心がけています。(小池さん)

なるほど、写真の現像に関する知識と経験、そして作家の作品に対する気持ちがわかるから生まれた“こだわり”なのですね。

『minamo print』も作品だと思います

「ここまで再現性が高ければ、もう『複製原画』と呼んで良いんじゃないでしょうか」

冒頭でお伝えしたように、プリントではなく原画を皆さんに観ていただくことにこだわってきたしろさめが、手元に届いた『minamo print』のプリントを手に取ってこう呟きました。

そして『minamo print』のプリントへのこだわりと丹念な手作業を目の当たりにして、我々はこうも思いました。

「この複製原画の一枚一枚も『minamo print』の作品だな」と。

しろさめの複製原画は、一枚一枚がこのような手作業を経て生まれています。

皆さまのお手元に届くまで少しお時間が掛かりますが、ぜひ楽しみにお待ちください。

動画も制作しました

『minamo print』さんにお邪魔して、小池さんのプリントに対する想いを伺い、作業の様子を撮影してきました。

長文を最後までお読みいただきありがとうございました。

お時間がありましたら、ぜひ『しろさめストア』にもお立ち寄りください!