スマホと子育て 賢く・楽しく・上手に使おう

いつまでも泣き止まないから、スマホで動画を見せてしまう…いわゆる「スマホ育児」になりながらも、「これでいいのかしら?」と子どもの影響に不安を覚えるパパ・ママも多いことでしょう。

そこで今回は、スマホをはじめとしたデジタル機器が子どもに与える影響と、いざ使う場合の正しい使い方について考えます。

デジタル機器と子どもの環境

家庭におけるデジタルメディアの調査では、ベネッセ教育総合研究所の活動が知られています。「こどもちゃれんじ」で知られるベネッセホールディングスのグループ企業ですが、「より豊かな未来のあり方」を模索・研究しています。

同研究所から2021年に出された「幼児期から小学校低学年の親子のメディア活用調査」では、全国3000名の母親を対象に、子どものメディア視聴、アプリやソフトの仕様、親子間のルールなどをアンケート調査し、まとめています。

調査では1週間のうちに利用したメディアについて、幼児(年少~年長)では、スマートフォンが45%~50%、タブレットが34~40%と半数近い幼児が利用し、ゲームについても年長は32.9%が利用していました。

1日の利用時間については、幼児の半数が15分以上スマートフォンを利用し、タブレットは23.7%が15分以上利用していました。

4年前の調査と比較して、テレビの視聴時間は減少しているものの、スマートフォンやタブレットの使用時間は増加しており、これらからも幼児のデジタル依存度は近年高まっているといえるでしょう。

デジタル機器が子どもにおよぼす影響とは?

このように、デジタル機器と子育ては切っても切れない関係にありますが、子どもにはどのような影響をおよぼすのか、心配なところです。

影響に関する調査・研究は近年世界各国で行われていますが、愛知淑徳大学の佐藤朝美先生は、OECD(経済協力開発機構)の白書「StartingStrongⅦ」を引き合いに、次のように言います。

「StartingStrongⅦでは、デジタル環境において子どもたちが直面するリスクとして、身体的(肥満、睡眠、ストレスなど)、認知的(認知能力、実行機能など)、社会性と情動の発達に与える影響を挙げ、決定的な結論が出ていないことに言及しています。例えば、テレビを長時間見ることで肥満が増えるというアメリカの研究事例がありますが、日本では当てはまらないことが報告されています。ただし、日常生活のリズムを崩すスクリーンタイムの超過は良くないとされており、就寝前のブルーライトの悪影響についてはいくつかの研究事例も見られています」

ここでいうスクリーンタイムとは、日常的にテレビやスマホ、タブレットなどの画面と接する時間を指しますが、常にテレビがついている部屋にいて、外出時はスマホやタブレットを視聴していると、日常の生活リズムに影響が出るといえそうです。

デジタル機器との付き合い方 3つのポイント

佐藤先生は、こうしたデジタル機器との付き合い方について、3つのポイントを示します。

親子で楽しむこと

まず、「スマホは一人で見るもの」という考えを変えてみましょう。子どもが小さいときに最も大切なのは、家族のコミュニケーションです。家族のお出かけや、トランプや玩具での遊びと同じように、デジタルメディアを一緒に楽しむのはどうでしょうか。

コンテンツによっては、話をしたり、一緒に歌ったり、踊ったりすることができます。家族ならではの楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

良質なコンテンツを選ぶ

スマホやタブレットでは、動画を見たり、アプリで遊んだり、知らないことを調べるために検索したり、写真や動画を撮るなど、さまざまな活動が可能です。娯楽で動画を視聴するだけでなく、発達や成長につながる活動に取り組むことを心がけましょう。デジタル絵本、知育アプリ、お絵描き、お話づくり、プログラミングに至るまで、さまざまなコンテンツが利用可能です。

コンテンツは、質の良いものを選ぶことが重要です。子どもの年齢や発達段階に合わせたもの、興味や好奇心を刺激するものを考慮しながら選ぶとよいでしょう。

知育の視点で使う

デジタルメディアは、小学校入学以後の学習準備に役立つ多くのアプリを提供しています。文字や数の認識、一般常識に関するクイズ、空間認知を育む図形パズルなどが含まれます。子どもの年齢や興味にあったアプリを選ぶことで、楽しくリテラシーを習得することができます。新しいテクノロジーを適切に利用することで、学習や発達に良い影響を与えるという研究もあります。

子どもの「なぜ? どうして?」という質問には、「一緒に考えてみようか」と提案し、情報検索や情報サイトを通じて一緒に調べるとよいでしょう。また、子ども向けのポータルサイトの利用もおすすめです。安心して使えるだけでなく、必要な情報やタイムリーなニュースも得られます。

乳幼児向けの教材も、最近はデジタル機器を利用する者が増えています。一概に否定する・依存するのではなく、適切に、正しく付き合うことが、これからの子育てライフには必要といえそうです。■

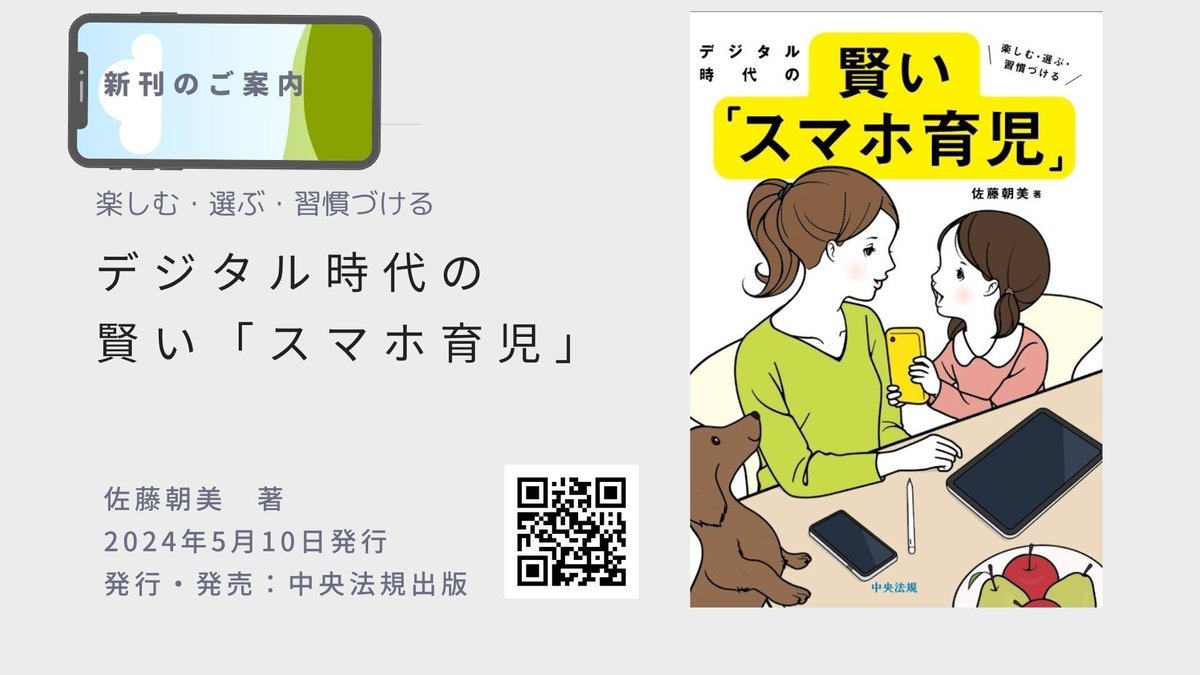

おすすめ本のご紹介