心筋梗塞の定義 (Universal Definition)について調べてみた 2023.10

心筋梗塞は非医療の方でもほとんどの人が耳にしたことがある、広く知られた疾患です。この病気は冠動脈の閉塞に伴い心筋虚血が起こり、心筋が壊死するというもので、その学術的な定義は国際的に使われているUniversal definitionによって規定されています。

このUniversal definitionは、医学技術の進歩に伴い、何度も改訂が行われており、2023年現在の最新版である第4版は2019年に発表されました。第3版との違いに焦点を当てながら、第4版のUniversal definitionを詳しく見ていきましょう。

参考文献:European Heart Journal (2019) 40, 237–269

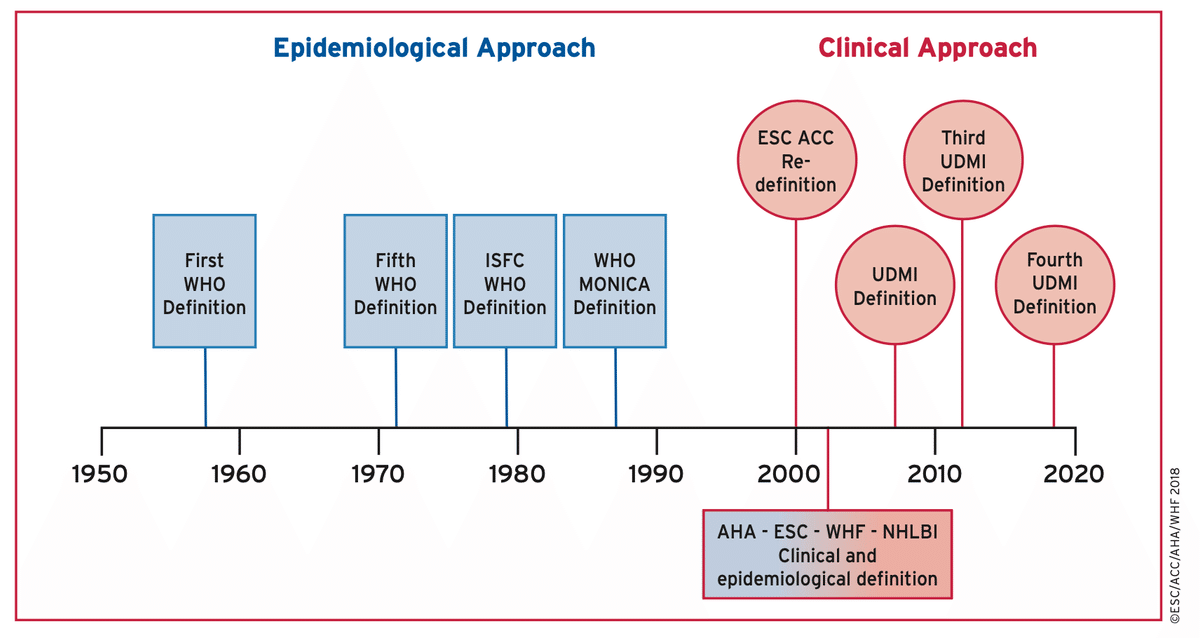

Universal definitionの歴史

かつてUniversal definitionが作られるはるか昔は、心筋梗塞という病態が認識されてはいるものの共通の定義がなかったため、一言で「心筋梗塞」言っても複数の定義が乱立していて、医療現場では心筋梗塞の診断や治療において混乱が生じていたそうです。

この混乱を解消するため、1950年から1970年頃にかけて、心電図の所見を基に心筋梗塞の明確な定義を策定する取り組みが行われました。これが初期のWHO definitionとして知られています。この取り組みにより、心筋梗塞の診断と研究が標準化され、医療の向上に寄与しました。

さらに時はたち、心筋バイオマーカーという、心電図よりも感度の高いツールが医療現場で利用可能になり、これによってかつては診断が難しかった軽度の心筋障害も検出できるようになりました。

その後、ヨーロッパ(ESC)とアメリカ(ACC)の医学会が合同で、心筋バイオマーカーを活用した心筋梗塞の新しい定義をまとめたコンセンサスドキュメントを2000年に発表しました。(Eur Heart J 2000;21:1502–1513; J Am Coll Cardiol 2000;36:959–969.)

さらに、2007年にはGlobal MI Task Forceによって、心筋梗塞を新たな5つのカテゴリーに分類するシステムが導入され、この際に"Universal definition"という名前が初めて使用されました。

この論文では"2nd"という記載はありませんが、これが2nd universal definitionであるようです。(Circulation 2007;116:2634–2653; J Am Coll Cardiol 2007;50:2173–2195.)

第2版では心筋梗塞をその病態に応じて、Type 1, 2, 3, 4a, 4b, 5の6つに分類しています。

Type 1: 自然発生の心筋梗塞

Type 2: 虚血バランス不全による二次的心筋梗塞

Type 3: バイオマーカー値不明の心筋梗塞による死亡(突然死など)

Type 4a: PCIに関連する心筋梗塞

Type 4b: ステント血栓症に関連する心筋梗塞

Type 5: CABGに関連する心筋梗塞

その後、さらに感度の高い心筋障害のバイオマーカー技術が発展したことにより、心筋障害が重症患者、カテーテルや手術といった手技に伴って起きることなどから定義の見直しが必要となり、2012年にThird universal definitionが作成されました。

(Circulation 2012;126:2020–2035; J Am Coll Cardiol 2012;60:1581–1598.)

第3版Universal definitionでさらに心筋梗塞の定義は洗練されてきていますが、トロポニンの上昇は心筋梗塞だけでなく他の原因、たとえば心筋症など虚血以外の心疾患や慢性腎臓病など非心原性疾患でもよく遭遇する異常です。そのため、同じバイオマーカーの上昇といえども、心筋障害そのものと心筋梗塞とを分ける必要がでてきました。

このような背景から第4版Universal definitionを作成することになったようです。

Fourth universal definitionの改訂点

それでは本題の4th universal definitionを見ていきましょう。

第3版と比べて具体的に何がアップデートされたのでしょうか?

アップデートの内容については、参考文献の冒頭に表でまとめられています。

Definitionに関連する大事そうなポイントを抜粋してみます。

-心筋梗塞と心筋損傷の区別。

-心臓・非心臓に対する手技後の手技関連心筋障害を、心筋梗塞とは区別して強調する。

-2型心筋梗塞と心筋傷害の鑑別。

第4版への改訂では、「心筋梗塞」と「心筋障害」を区別しましょう!というメッセージを感じますね。

また、新たなセクションとして、タコツボ症候群やMINOCAなどが追記されたようです。

Fourth universal definition

では、新たなUniversal definitionそのものを見ていきましょう。

この新しいdefinitionをまとめた表は、4つのチャプターに分類されています。

1) 心筋障害の診断基準

2) 心筋梗塞の診断基準(Type 1, 2, 3 MI)

3) 周術期心筋梗塞の診断基準(Type 4, 5 MI)

4) 過去の心筋梗塞もしくは無症候性心筋梗塞の診断基準

第3版と比べると、第4版では「心筋障害の診断基準」という章が新たに設けられ、心筋梗塞の診断基準が「心筋梗塞の診断基準(Type 1, 2, 3 MI)」と「 周術期心筋梗塞の診断基準(Type 4, 5 MI)」に分けられた点が大きな変更点です。

1) 心筋障害(Myocardial injury)の診断基準

The term myocardial injury should be used when there is evidence of elevated cardiac troponin values (cTn) with at least one value above the 99th percentile upper reference limit (URL). The myocardial injury is considered acute if there is a rise and/or fall of cTn values.

心筋傷害という用語は、心筋トロポニン値(cTn)の上昇の証拠があり、少なくとも1つの値が99パーセンタイルの基準上限値(URL)を超えている場合に使用されるべきである。心筋傷害は、cTn値の上昇および/または下降があれば急性とみなされる。

改訂点で強調されているように、第4版では新たに「心筋障害」を定義して、「心筋梗塞」との区別を明確にしています。

「心筋障害」と診断するには、心筋トロポニンの異常な上昇が必要で、その障害が急性期のものかどうか考慮するには値の増減を見ましょうということですね。

2) 心筋梗塞の診断基準 (Type 1, 2, 3)

ここから本題の「心筋梗塞」の定義に入りますが、第4版では、心筋梗塞を以下の2つの主要なカテゴリーに分けて定義しています:

心筋梗塞(Type 1, 2, 3): これは通常、私たちが一般的に考える心筋梗塞のカテゴリーです。さらに、Type 1, 2, 3 のサブカテゴリーに細分化されます。

手技関連心筋梗塞(Type 4, 5): これはカテーテル治療、バイパス手術などの医療手技に関連する心筋梗塞を指します。こちらも、Type 4 と Type 5 のサブカテゴリーが存在します。

The term acute myocardial infarction should be used when there is acute myocardial injury with clinical evidence of acute myocardial ischaemia and with detection of a rise and/or fall of cTn values with at least one value above the 99th percentile URL and at least one of the following:

急性心筋梗塞という用語は、急性心筋虚血の臨床的証拠を伴う急性心筋傷害があり、少なくとも1つの値が基準上限値の99パーセンタイルを超える心筋トロポニン値の上昇および/または下降が検出され、かつ以下の少なくとも1つが検出された場合に使用されるべきである:

「心筋梗塞」と診断するには、急性心筋虚血の臨床的な根拠を伴う「心筋障害」+トロポニンの上昇に加えて、以下の所見が最低1つは必要ということです。

- Symptoms of myocardial ischaemia; 心筋虚血の症状

- New ischaemic ECG changes; 新たな虚血性心電図変化

- Development of pathological Q waves; 病的Q波の出現

- Imaging evidence of new loss of viable myocardium or new regional wall motion abnormality in a pattern consistent with an ischaemic aetiology; 虚血の病態と一致するパターンでの新たな生存心筋の喪失もしくは新たな局所壁運動異常

- Identification of a coronary thrombus by angiography or autopsy (not for types 2 or 3 MIs). 血管造影または剖検による冠動脈血栓の同定(2型または3型MIは対象外)。

この虚血を示す所見については、第3版と比べて大きな変更はありません。

Post-mortem demonstration of acute athero-thrombosis in the artery supplying the infarcted myocardium meets criteria for type 1 MI. Evidence of an imbalance between myocardial oxygen supply and demand unrelated to acute athero-thrombosis meets criteria for type 2 MI. Cardiac death in patients with symptoms suggestive of myocardial ischaemia and presumed new ischaemic ECG changes before cTn values become available or abnormal meets criteria for type 3 MI.

梗塞心筋を灌流する動脈に急性アテローム血栓症が死後に証明された場合は1型MIとする。

急性アテローム血栓症とは無関係な心筋の酸素供給量と酸素需要量の不均衡が証明された場合は、2型心筋梗塞とする。

心筋虚血を示唆する症状を有し,心筋トロポニン値が判明するか異常値を示す前に新たな虚血性心電図変化が推定される患者における心臓死は,3型心筋梗塞とする。

Type 1, 2, 3の分類に関してここで記載されていますが、この分類も特に第3版から大きな変更はありません。

3) 手技関連心筋梗塞の診断基準 (Type 4, 5)

第3版ではこのType 4, 5に関する記載が、それぞれ1段落ずつしか記載されていませんでしたが、今回はここを新たな章として大きく取り上げています。

Percutaneous coronary intervention (PCI) related MI is termed type 4a MI.

Coronary artery bypass grafting (CABG) related MI is termed type 5 MI.

経皮的冠動脈インターベンション(PCI)関連心筋梗塞は4a型心筋梗塞と呼ばれる。

冠動脈バイパス術(CABG)関連心筋梗塞は5型心筋梗塞と呼ばれる。

Coronary procedure-related MI ≤ 48 hours after the index procedure is arbitrarily defined by an elevation of cTn values > 5 times for type 4a MI and > 10 times for type 5 MI of the 99th percentile URL in patients with normal baseline values. Patients with elevated pre-procedural cTn values, in whom the pre-procedural cTn level are stable (≤ 20% variation) or falling, must meet the criteria for a > 5 or > 10 fold increase and manifest a change from the baseline value of > 20%. In addition with at least one of the following:

冠動脈手技関連心筋梗塞は,手技後48時間以内に,ベースライン値が正常な患者において,心筋トロポニン値が4a型心筋梗塞では5倍以上,5型心筋梗塞では基準上限値99パーセンタイルの10倍以上に上昇した場合に任意に(独断的に)定義される。

手技前の心筋トロポニン値が上昇しており,かつ手技前の心筋トロポニン値が安定(変動率20%以下)または下降中の場合は,5倍または10倍以上の上昇とベースライン値からの変化が20%以上であるこを示さなければならない。

さらに以下の少なくとも1つを満たすこと:

-New ischaemic ECG changes (this criterion is related to type 4a MI only); 新たな虚血性心電図変化(この基準は4a型心筋梗塞にのみ関連する)

-Development of new pathological Q waves; 新たな病的Q波の発現

-Imaging evidence of loss of viable myocardium that is presumed to be new and in a pattern consistent with an ischaemic aetiology; 虚血性病因と一致するパターンで新たに生じたと推定される生存可能な心筋の消失を示す画像所見

-Angiographic findings consistent with a procedural flow-limiting complication such as coronary dissection, occlusion of a major epicardial artery or graft, side-branch occlusion-thrombus, disruption of collateral flow or distal embolization. 冠動脈解離、主要心外膜動脈またはグラフトの閉塞、側枝閉塞-血栓、側副血行路の破綻または遠位塞栓のような血流制限合併症と一致する血管造影所見

細かいことがたくさん書かれていますが要約すると、手技後「48時間以内」に,心筋トロポニン値がPCI後で5倍以上,CABG後で基準上限99パーセンタイルの10倍以上まで上昇した場合 + 上記の各条件のどれかを満たすと、それぞれType 4a、Type5と診断できることになります。

Isolated development of new pathological Q waves meets the type 4a MI or type 5 MI criteria with either revascularization procedure if cTn values are elevated and rising but less than the pre-specified thresholds for PCI and CABG.

Other types of 4 MI include type 4b MI stent thrombosis and type 4c MI restenosis that both meet type 1 MI criteria.

Post-mortem demonstration of a procedure-related thrombus meets the type 4a MI criteria or type 4b MI criteria if associated with a stent.

新たな病的Q波の孤立性発生は、PCIおよびCABGで事前に指定された閾値未満であってもcTn値が上昇し、血行再建術のいずれかの手技で4a型MIまたは5型MIの基準を満たす。

その他の4型MIには、4b型MIステント血栓症と4c型MI再狭窄があり、いずれも1型MI基準を満たす。

手技に関連した血栓が死後に証明された場合は4a型MIとして、ステントに関連した場合は4b型MIとする。

このあたりはサラっと流しましょう。異常Q波の出現があれば、トロポニンの上昇がなくてもType 4, 5と診断できるということですね。

4) 過去の心筋梗塞もしくは無症候性心筋梗塞の診断基準

第3版と同様に心筋梗塞の既往に関する定義も記載されています。

Any one of the following criteria meets the diagnosis for prior or silent/unrecognized MI:

- Abnormal Q waves with or without symptoms in the absence of non-ischaemic causes.

- Imaging evidence of loss of viable myocardium in a pattern consistent with ischaemic aetiology.

- Patho-anatomical findings of a prior MI.

以下の基準のうち1つでも満たせば、心筋梗塞の既往がある、もしくは無症候性心筋梗塞と診断される:

- 虚血以外の原因がなく、症状の有無にかかわらず異常Q波がある。

- 虚血性心筋梗塞と一致するパターンでバイアブルな心筋の消失を示す画像所見。

- 過去の心筋梗塞の病理解剖学的所見。

ここも第3版と特に大きな変更はありません。

まとめ

以上、第3版と第4版との違いに注目しながら、Universal definitonについてまとめてきました。最後に主な変更点をもう一度列挙します。

- 第4版では、心筋障害(myocardial injury)と心筋梗塞(myocardial infarction)を明確に区別し、それぞれ異なる基準で定義されています。

- 心筋梗塞は通常のタイプ(Type 1, 2, 3)と手技に関連するタイプ(Type 4, 5)に分けられ、それぞれ細かく定義されています。

これらの変更は、特に研究者や臨床医にとって重要であり、心筋梗塞に関する正確なデータ収集と治療の向上に寄与しています。

Universal definitionは、心臓疾患の診断と治療における国際的な基準を提供し、患者のケアの質を向上させる重要なツールとなっており、今後も改訂されていくでしょう。循環器内科医にとっては引き続き注目すべき定義といえるでしょう。

このまとめが、少しでも皆さんの日常診療のサポートになれば、嬉しいです。

今後の励みになりますので、スキ、フォロー、サポートをよろしくお願いします。