国指定 重要文化財の遠山記念館 【埼玉県川島町】

2020年2月23日(日)

この度、これまで行く機会がなかった埼玉県川島町にある遠山記念館を初訪問してきました。

遠山記念館

遠山記念館の駐車場は無料です。数台止まっていました。

駐車場の真向かいに遠山記念館はあります。

旧遠山家住宅は国の指定重要文化財となっています。

旧遠山家住宅の成り立ちは、日興證券の創立者 遠山元一が生家の再興と母の安住の住まいとして、昭和11年(1936年)に建てたことから始まります。総監督を遠山元一の弟 芳雄が務め、建築家の室岡惣七が設計し、当時の最高技術の大工、左官らに、全国から集めた今日では手に入れることのできない材料をふんだんに用いて建てられました。

戦後、母が亡くなってからは日興證券の迎賓館として使われていました。

遠山元一は晩年、遠山邸は私邸でありながら、近代和風建築の文化財的価値があると考えるようになり、その保存継承のために財団法人の認可を受けて、昭和45年(1970年)から遠山記念館としての一般公開が始まりました。今日すでに4分の3世紀の歴史を重ねていますが、ほとんど増改築をすることなく、当初の姿を継承しています。平成12年(2000年)には、現代では再現することのできない建築物として、また、近隣の景観に寄与する建物として、国の登録文化財に指定され今日に至っています。

重厚な門をくぐり敷地の中へ入ります。

上の写真の右手に写っている白い建物は美術館です。美術館は後から建てられた建物なので、旧遠山家住宅に比べると建築物としての歴史的価値は低いです。入館料もかかるわりに大したものは展示されていないので、個人的にはスルーしても良いと思います。

邸宅を先に見るか、それとも庭園から見るか、どちらでも構いませんが、庭園を先に見ると邸宅の外観から建物の全貌が掴みやすいので良いかも知れませんね。

庭園

綺麗に手入れされた庭園です。今日は2月とは思えない暖かさで、外にいても苦になりません。

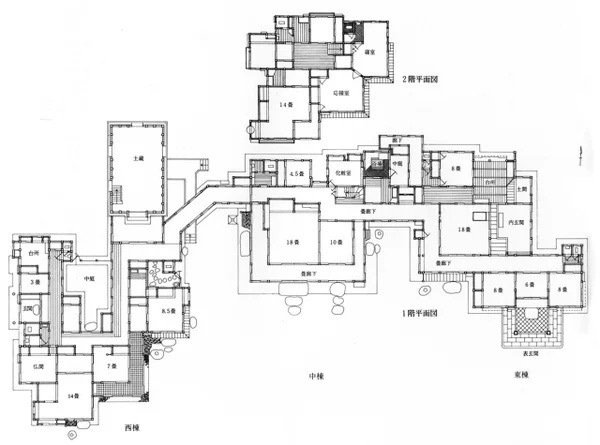

これが旧遠山家住宅の外観です。庭園を先に見た方が良い理由がこれです。邸宅がめっちゃデカいんです。平面図があるとは言え規模感が掴みにくいので、先に外観を見ておいた方がイメージが掴みやすいです。

邸宅は3つの棟を渡り廊下で連結するプランで建てられています。ちなみに上の写真は中棟です。庭園からは東棟と西棟は一部しか見えません。

東棟は生家を再興したことを象徴する茅葺屋根の豪農風建築となっています。

そして中棟は貴顕の来客を接待するための格式のある書院造りの大広間があるスタイルです。

西棟は母のために数寄屋造りの座敷が設けられています。これに、土蔵や長屋門を加えると、総建坪は400坪を越える広さです。

それではいよいよ邸内を見ていきましょう!

東棟

邸内には東棟の表玄関から入ります。

邸内は土足禁止のため、靴を脱がねばなりません。

入口を入るといきなり和室があります。

畳敷の廊下。良いですね!雰囲気があります。

内玄関があります。入ってきた玄関も大きかったですが、この内玄関も相当です。

屋根を見上げて見ると…

小屋組が露出しており、木造の梁や束で組み上げられた屋根構造を垣間見ることが出来ます。

囲炉裏の間と呼ばれる部屋は畳が所々斜めにはめ込まれており遊び心があります。

濡れ縁には手水鉢が置いてあります。なんだか和みますなぁ〜。

ちょうど東棟と中棟の間くらいに浴室があります。

あちらこちらに蛇口があり、複数人で入れる構造になっていますが、その割に浴槽は小さ目です。。

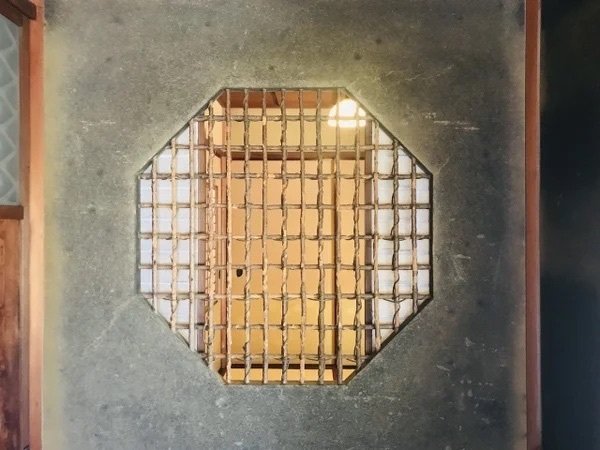

天井を見上げると湿気を排出する構造になっています。木造なので湿気で駄目になりそうですね。

中棟

庭園から見えていた中棟です。畳廊下の縁側で全面ガラス張りで暖かいです。もうこの畳にゴロンとしたくなります。

中棟のメインとも言えるのが書院造りの18畳の大広間です。

書院造りは寝殿造りを母体として主殿造りを経て発達してきたもので、現代和風建築の基本と言われています。違い棚や付け書院などが設けられているのが特徴です。

上の写真右手には大雛飾りが飾られていましたが、残念ながら写真を撮り忘れました。

中棟には2階があるのですが、2階は非公開となっていて見れません。

渡り廊下を通ると西棟です。

西棟

西棟は母のための棟で茶室建築の意匠を取り込んだ数寄屋造りの座敷が設けられています。

東棟と中棟は一体的な感じですが、西棟は渡り廊下で完全に分断され、土蔵なども併設されていて少し暗い雰囲気に感じました。

一通り見終えたあとは中棟から東棟へと戻り、入ってきた表玄関から外へ出ます。

ぐるっと一回りするのに要した時間は大体一時間くらいだったでしょうか。

遠山記念館DATA

所在地:〒350-0128 埼玉県比企郡川島町白井沼675

TEL:049-297-0007

開館時間:10:00〜16:30(入館は16:00まで)

休館日:月曜日(祝日の場合、翌日休館)この他、年末年始、展示替えのための休日があります。

遠山記念館には午前中に行ったので、見終えたときはちょうどお昼どきでした。

お昼ご飯をどうしようか考えながら駐車場に設置されていた川島町の案内図を見てみると「すったて、ごじる」を食べれるお店と書かれています。すったて、ごじるとは何ぞや?とスマホで調べてみると、どうやら川島町の郷土料理のようです。要はうどんなのですが、すったては夏専用でごじるは冬専用となっています。せっかく川島町まで来たのでごじるをいただく事にします。

めん小屋 吉庵

ごじるを提供する店は町内に何店舗もありますが、今回行ってきたのは「めん小屋 吉庵」というお店になります。

実は他のお店に行こうとしたのですが、そのお店は混んでいて入れなかったため、こちらにたどり着きました。この吉庵というお店は他のお店と比べて、通りから中に入った目立たない場所にある隠れ家的なお店です。

さっそくごじるを頼みます。漢字で書くと「呉汁」なんですね。

待つことしばし、ごじる登場。

おほう。美味しそう。なんと言うか、ぱっと見は山梨のほうとうみたいですね。ごじるはお店によって見た目が違いますが、共通した特徴はすり潰した大豆がふんだんに使われていること。ヘルシーです。

この吉庵のごじるは薄味で素材の味を生かした優しい味付けでした。すり潰した大豆の食感と相まって美味しかったです。私は普段ラーメンやうどんの汁は残す派なのですが、このごじるは汁まで飲めます。オススメです。

めん小屋 吉庵DATA

所在地: 埼玉県比企郡川島町吹塚764

営業時間: 11:00~14:30 日曜営業

定休日: 火曜日

以上、遠山記念館訪問記でした。和風建築物が好きな方は見応えがあると思いますので、ご興味のある方は足を運んでみることをお勧めします。