【告知】9/4に「球都桐生ウィーク」で講演の機会を頂きました

9月4日に桐生で講演を行います

9月4日に群馬県桐生市で講演の機会をいただきました。お申し込みはこちらからぜひどうぞ。

山中正竹さん、荒木重雄さん、中村聡宏さん、関口貴広さん、馬見塚尚孝さん、というメンバーに囲まれていてだいぶ恐縮ですが、9月4日の19時から「野球アナリティクスの世界」というタイトルで、桐生市の「YURIN LOUNGE」およびオンラインでの配信を行います。各セミナーの受付は先着順で、現地は定員が50名となっています。

タイトルは「野球アナリティクスの世界」

どのような内容でお話するか、詳細は検討中ですが、

・大谷翔平をデータで見ると?

・スポーツアナリティクスとは?

・日米のプロ野球ではどのようなアナリティクスが行われているか?

・選手が自ら考えてアナリティクスを実践する時代

この辺の話になるかなぁ、といま構成を考えています。下記のマガジンの記事の話も必要に応じて入れますが、もっとわかりやすく、シンプルな内容にできればと思います。

客観的な情報を重視していた稲川東一郎氏

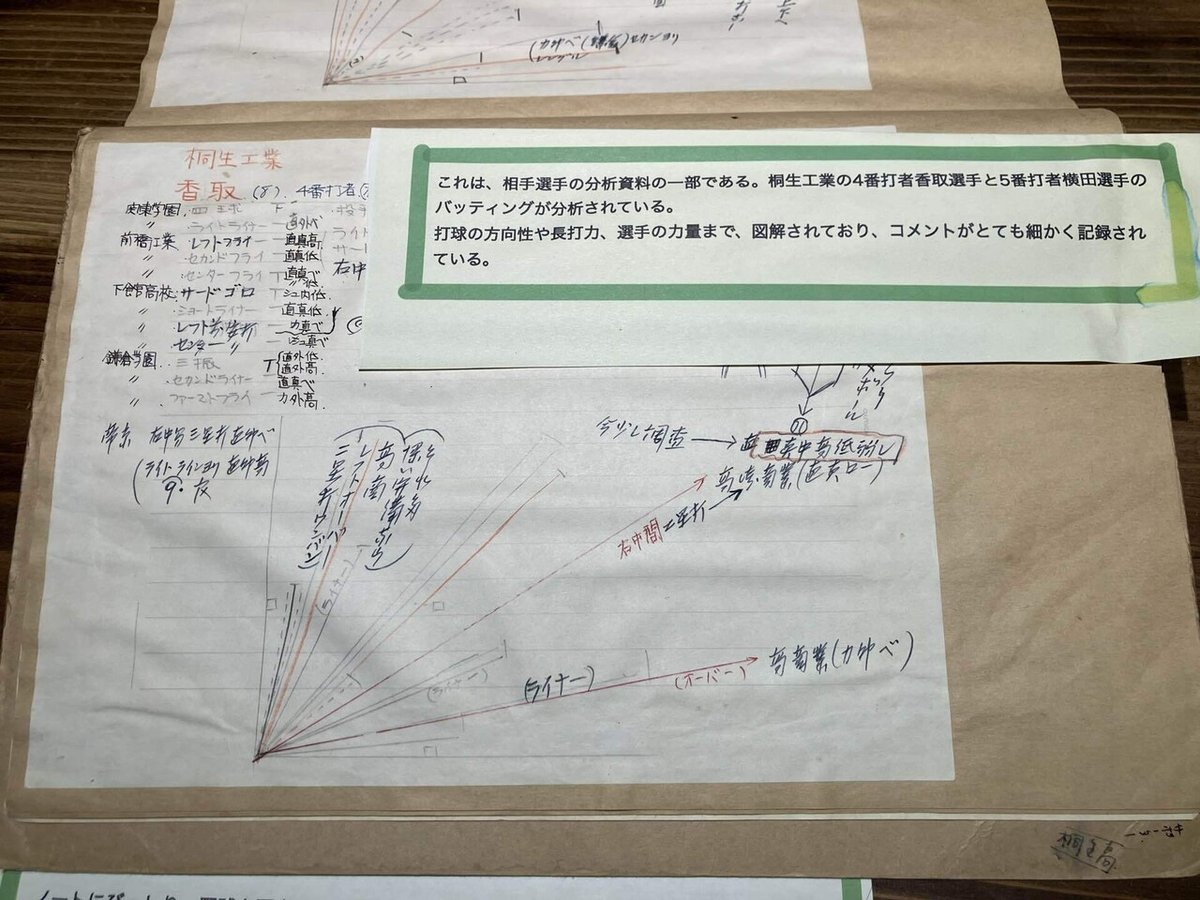

また、9月4日の講演に入れたい内容として、桐生が球都と呼ばれる礎を築いた稲川東一郎氏が残した資料の話があります。

稲川氏は桐生高校、全桐生の監督として活躍され、「知将」として全国に知られた方でした。昭和29年(1954年)に自宅を改修して野球道場をつくり、そこで桐生高校の野球部員が鍛錬を重ねていたこともよく知られています。

スコアブックや新聞、雑誌の切り抜きなど当時の資料を調査したところ、稲川氏が野球を構造的に捉え、科学的な視点からパフォーマンスの向上を目指していたことがより鮮明に分かってきました。

当時のスコアブックから、投球ゾーンを9分割して記録するという現代でも使われている手法を1950年代から行っていたこと、さらに、手書きでデータを集計していたことが分かります。

プロ野球でスコアラーの元祖は尾張久次氏と言われますが、尾張氏は昭和29年からスコアラーを始めており、著書には「(昭和45年の)野村克也監督からの要請もあって、私は9等分のストライクシートを考案した」という旨の記述があります。

桐生高校の当時のスコアブックからは、投球ゾーンを9分割して対戦相手の傾向を調べ、戦術に活かすことを少なくとも昭和30年代前半には取り入れており、データ活用で最先端を行っていたと考えられます。

また、稲川氏の当時の切り抜きからはゴルフのスイングの動作解析を参考にしている箇所が多数見受けられます。強いゴロを打つことの大切さの記述もあり、必ずしも皆が縦振りのスイングをすることがベストという方針ではなさそうですが、長打を効率的に打つためには打球に角度をつけるスイングが必要であるという観点から、現在MLBやNPBで多く取り入れられている縦に振るスイングを意識していたと考えられます。

このように、野球のパフォーマンスを構造的に捉え、科学的な側面も重視しようとしていた稲川氏の当時の取り組みを現代の野球のアナリティクスと対比させながら、紹介したいと思います。

桐生野球の聖地・新川公園

さて、自分の写真に「なぜ遊具が後ろに写っているのか?」と一部から突っ込みがあったのですが、それは公園で撮ったからです。

この新川公園は、元々桐生新川球場があった場所です。終戦の年、1945年の11月にプロ野球東西対抗の第2戦が開催されたことなどから、日本野球聖地・名所150選にも認定されています。

球都桐生プロジェクト

戦前から野球が盛んである桐生市は昔から「球都」と呼ばれており、野球をきっかけにした地域活性施策として「球都桐生プロジェクト」を2022年度に立ち上げています。

9月10日を球都の日と制定し、2023年8月26日〜9月10日を球都ウィークとして、さまざまなイベントを行っています。朝日新聞の記事にもあるように、9月6日には今春のWBCで日本を優勝に導いた栗山英樹氏の講演も行われます。

今回の自分の講演も、球都桐生ウィークの一環として開催されるものです。

8月26日(土)に東京六大学野球オールスターゲームが行われた

球都桐生ウィークの先陣を切って、昨日、東京六大学野球オールスターゲームが小倉クラッチ・スタジアム(桐生球場)で行われました。

昨日、自分も桐生に観戦に行きまして、試合や会場の雰囲気を見てきました。その様子を写真で紹介したいと思います。

野球をきっかけとした「フェス」が対話の場になる

このように、昨日も球場開場以来最多の観客動員数を記録するなど、盛り上がりを見せている「球都桐生ウィーク」では、これから9月10日まで様々なイベントが行われます。

野球をきっかけとして、様々な人が交流し、対話が生まれ、他者や自己理解の場となる。これはとてもワクワクする取り組みだと感じています。関係人口の増加を狙う地方の施策としても、有意義なものになっているでしょう。

自分はここ数年「スポーツをきっかけとしたフェスづくり」の仕掛けの活動を始め、様々な人を煽っています。何をしたいのか、どういう世界観をもっているのか、などは昨年末にインタビューを受けた記事が一番わかり易いかと思うので、よろしければどうぞ。

今回の「球都桐生ウィーク」はまさにスポーツをきっかけとしたフェスというイベントだと感じていますので、その中の1つの場をご一緒できることをとても楽しみにしています。

それでは、9月4日に桐生でお会いしましょう。