ファンマーケティング関係者におすすめのセッションをピックアップする 〜SAJ2023レビュー〜

はじめに

自分がコンテンツ企画のリードとして関わっていたSAJ2023の4本目のレビュー記事です。

5/20に開催したSAJ2023では全25セッションが行われました。6月30日までの期間限定でアーカイブも配信されています。

4回目となる今回はSAJでのビジネス関連セッションを紹介します。特に、ファンマーケティング関係者におすすめの5セッションのレビューを行います。

SAJ2023は選手やチームパフォーマンスを向上させるための話だけではなく、ビジネスに関する尖った話も取り上げるようにしています。

今回のSAJで行われた話はすべて一般的なスポーツマネジメントの教科書のど真ん中の話ではありませんが、世界のエンタテインメント産業の中で日本のプロスポーツ産業が何を考えるべきかについて、最前線で動いている方々のお話が多く取り上げられていますので、これからスポーツ産業に興味を持つ学生やスポーツマーケティングの教材にもなるものだと思います。

今回はそのような視点もあり、SAJのファンマーケティング、エンタテインメントビジネスに関するセッションのおすすめの見方を紹介します。

なお、ここまで3回のレビュー内容は下記の通りですので、SAJ全体の話やフィールドマネジメントに興味のある方はこちらもご覧ください。

ファンマーケティング関係者におすすめの5セッションの紹介

個人的には、5セッションを下記の順番で聞いていただくことをおすすめします。

1、「スポーツファン」の正体

2、アビスパDAOの挑戦

3、スポーツを起点とした新たなエコシステム形成に向けて

4、ガールズスポーツの環境をリデザインする

5、モータースポーツのポテンシャルを解き放つ挑戦

日本の最新動向をメインに聞きたい場合は1、2、3の3本がおすすめで、逆にweb3.0、DAOに関する情報やスポーツエコシステム推進協議会の活動などはもう知っているという方で、日本であまり聞いたことがない話に興味がある場合は1、4、5を特におすすめします。

それぞれがどのような内容なのか、繋げて聞くことによってどう理解が深まるのかについて、簡単にレビューします。

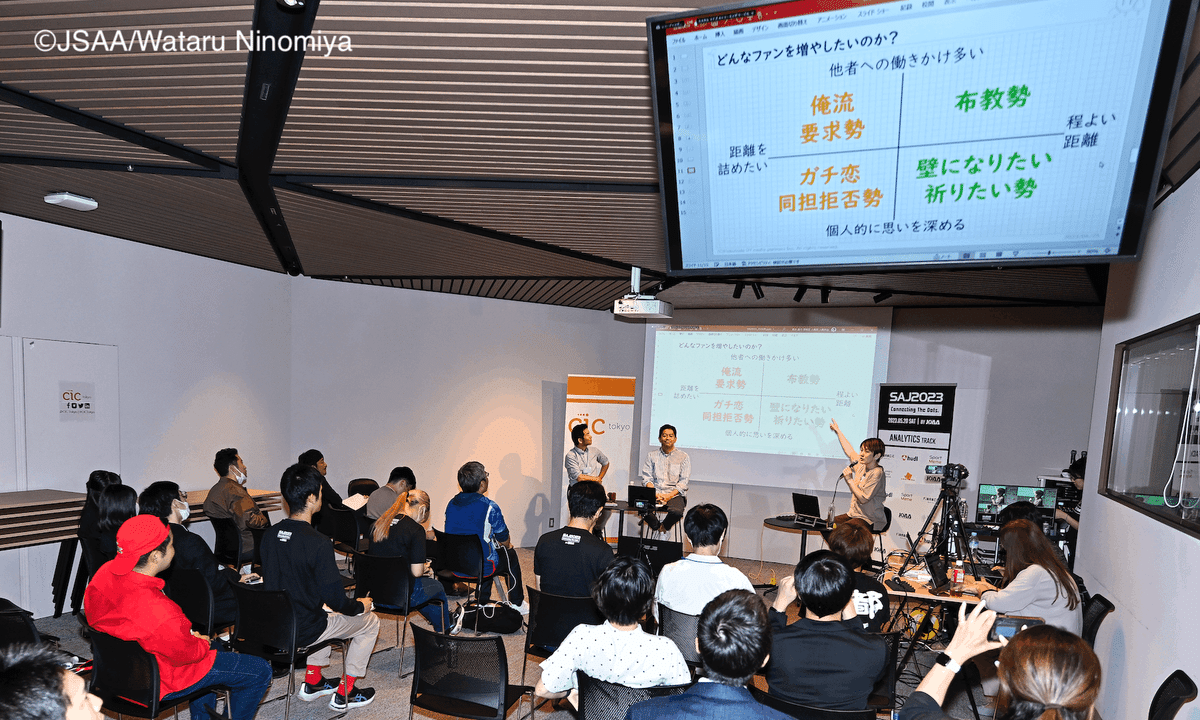

「推し」「ガチ恋」の概念を「スポーツファン」に持ち込んでファンの特性を可視化

まずはセッション終了後にTwitter上でも様々な議論が巻き起こった「スポーツファン」の正体から見ていきましょう。

このセッションで使われた図を解説付きでkoedaさんがツイートしたところ、とても多くの反応が見られています。

#SAJ2023

— こへだ[Mayumi Morinaga] (@koeda) May 22, 2023

「スポーツファンの正体」でディスカッション用材料として使ってた4象限図、各種反応を受けて解説付きの図を作ったw

それぞれ良い悪い上下はないと思うが、推される側にとってありがたいありがたくないや、ファン同士で「こっちの人とは仲良くできるけどこっちは……」はあるよねと。 pic.twitter.com/2m1frtgnpS

このセッションについては様々なコメントがweb上でなされており、あまり細かく紹介する必要はないと思いますので、企画の意図だけ記載しておきます。

koedaさんはSAJのコンテンツ企画のメンバーでもあるので、何度か打ち合わせをしたのですが、お話している中で一番いま世に出していきたい話は「新規のファンを増やすためのマーケティング」でした。

その背景には、3月に自分がSXSWで聞いて衝撃を受けた次のキーフレーズがあります。

スポーツチームのファンの99%以上は、そのスポーツチーム自身は知らないという現実は、人によっては衝撃的かもしれませんが、紐解いてみるとそうではありません。

https://schedule.sxsw.com/2023/events/PP1142547

たしかに、自分も20年近いアーセナルのファンですが、イングランドで試合を見たことはありません。アーセナルにはファンとして見られていない可能性が高いです。

いままでのSAJでもファンマーケティングに関する話題は扱っていたのですが、どちらかというと既存のファンのリピート率をあげるための施策の話が中心で、ファンの全体像をどのように捉え、新しいファンを獲得していくかという話は多くはありませんでした。

スポーツ団体がいま見えているファンは、ファンの全体像を捉えたものではない可能性が高く、どのようなファンを増やしたいのか主体的に考えて施策を実施していく必要があるという話を具体的な分析フレームワークを合わせて提示していただいたという意味で、とても意義深いものだったと思います。

ファンコミュニティを可視化し、経営企画にも参画してもらうシステムとしてのDAO

ファンの全体像を考える分析フレームを得たところで、具体的にはどのようなファンコミュニティの形成、およびチーム運営の手法があるのでしょうか?

既存のやり方に留まらず、DAOを形成してファンとともにチームを経営していこうとする取り組みが次のセッションです。

このセッションでは、FiNANCiEのサービスを活用した「アビスパDAO」の取り組みについて、アビスパ福岡の平田剛久さん、佐川諒さんと、FiNANCiEの神野嘉一さんが取り組みを紹介し、福岡で行われている都市型フェス「明星和楽」の実行委員長である松口健司さんがモデレーターとして議論を進めました。

FiNANCiEのサービスとアビスパDAOの説明は下記もご参照ください。

コミュニティ運営に活用できる価値を持つトークンをファンが保有することで、ファンが部分的にクラブの経営側に入れることはこれまでのファンクラブとDAOの大きな違いです。

下記の「あたらしい経済」の記事にもある通り、トークンを持ってDAOのメンバーとなっている選手もいて、既存とは異なるファンコミュニティが出来つつあります。

実際に「Avispa Fukuoka Sports Innovation DAO」には永石拓海選手、湯澤聖人選手、金森健志選手、小田逸稀選手、中村駿選手、田邊草民選手、三國ケネディエブス選手、前嶋洋太選手、鶴野怜樹選手、紺野和也選手がキックオフメンバーとして参加することが決定している。

あたらしい経済「アビスパ福岡が挑戦する「Web3×スポーツ」の取り組み」から一部引用

いまはDAOが立ち上がったタイミングであり、まだどのようなコミュニティにしていくのか試行錯誤中だと思いますが、今後どのようなスタンスのファンがDAOを動かしていくのか、スポーツファンの正体で議論された内容はとても参考になるでしょう。

エンタテインメントビジネスを拡大するときに、クラブやチーム、リーグが新規でファンコミュニティを創り、投資をもらいつつ、そこに集まったファンがファンコミュニティをどのようなものにしていきたいかを考えて実行できるプラットフォームというものがいままであまりなかったと思うのですが、FiNANCiEはそれを始めやすい場になっていると考えています。

「関係価値」を中心としたスポーツのエコシステムを創るための業界のまとまり

「『スポーツファン』の正体」や「アビスパDAOの挑戦」で話されている内容は、スポーツ団体とファンとの新しい関わり方の提案であり、広告としての露出価値を軸にした旧来のスポンサーシップのみに頼らない、持続可能なビジネスの可能性を問うものだと思います。

次に紹介する「スポーツエコシステム推進協議会」のセッションは、まさに持続可能なビジネスを創るためのハブとして協議会がどのような問題意識を持って、どのような活動をしているのかを紹介する場です。

議論の詳細はぜひアーカイブで見ていただきたいところですが、話されているテーマを並べてみると

・スポーツエコシステム推進協議会の紹介

・スポーツ産業で良い人材を確保するための産業、制度、文化面の課題

・スポーツのデータを活用した事業(主にファンタジースポーツ)への期待と課題

・広告価値を超えたスポンサーシップ、パートナーシップの形

・DXとファンエンゲージメント

というところです。

最後にDXとファンエンゲージメントの話があるのですが、まさに先ほど紹介した2セッションはその良い事例と分析フレームだと思いまして、とても関連性を感じています。

このセッションは抽象度の高い話も多いので

「スポーツファン」の正体

→ アビスパDAOの挑戦

→ スポーツを起点とした新たなエコシステム形成に向けて

という順序で見ていただくと、スポーツエコシステム推進協議会が何を取り組もうとしているのかがより具体的に見えてくると思います。

身の丈のファンマーケティングを米国で実践している2例

ここまでは日本の事例を中心としたセッションでしたが、最後に2つ、米国のゲストに話していただいたセッションを紹介したいと思います。

この2セッションの特徴は、1~3のセッションで議論されていたファンエンゲージメント、ファンマーケティング、スポンサーシップの話をすでに実践されていたり、いま取り組み始めている例である、ということです。

米国のスポーツというと、4大プロスポーツ(NFL、NBA、MLB、NHL)に代表されるように放映権をベースにしたビジネスを思い浮かべますが、その他にも様々なスポーツビジネスがあり、原資はさほど無いがファンとのコミュニケーションを重視し、新しいファンを開拓している例も多くある認識です。

1つ目は「ガールズスポーツの環境をリデザインする」というセッションで、こちらにはMIT SSACのファウンダーでもあるJessica Gelmanさんが登壇しています。

#ANALYTICSTRACK では、「ガールズスポーツの環境をリデザインする - 北米で加熱する女子スポーツ市場と日本発プロジェクトZOOSの挑戦 -」が行われています👀✨

— JSAA-日本スポーツアナリスト協会 (@JSAAorg) May 20, 2023

👇#SAJ2023 詳細は公式サイトからhttps://t.co/cpRz0bBC0D pic.twitter.com/1dir6hIplu

Jessica Gelmanさんは今年から女子サッカーリーグに所属するユタ・ロイヤルズFCに投資しており、スポーツチームが地域社会に貢献する持続的な事業活動であるという点に注目し、STEM教育に重点を当てて価値を創り始めているそうです。

2つ目は「モータースポーツのポテンシャルを解き放つ挑戦」というセッションで、女性スタッフが過半数を占めるインディーカーレースのチームを創ったBeth Parettaさんに話していただいています。

このセッションはオンラインだったのですが、西原さんを始め何人かの方にベストと言っていただけた内容ではあり、ぜひ聞いていただければと思います。

今のところ #SAJ2023 のベストセッションはこれ。

— 西原雄一 (@nishi19) May 22, 2023

インディーカー初の女性主導のレースチームを立ち上げたParettaの話めちゃくちゃ面白い。

モータースポーツは結果が早く出るから学びのサイクルが早いという示唆はとても興味深かったです。@yamashita_ms さんのプロジェクトも尖っていて楽しみ! https://t.co/0Dupjrz5YZ

このセッションは自分がSXSWに行き、スポーツ領域で一番インパクトのあった人に声をかけて出演依頼をしたセッションなので、個人的にもとても関わりの深いセッションです。

山下洋樹さんの多大なご協力もあり、モータースポーツとSTEM教育やモータースポーツをきっかけに社会実装された例の話など、ファンマーケティングだけでなく伝統産業の中での新しい取り組みが総合的に語られたインタビューになっていたと思います。

2つのお話とも、原資が潤沢にある前提ではない世界でのスポーツビジネスであり、ファンや企業への価値をどのように創るかという点において日本でも参考になる内容だったと感じています。

また、このようにスポーツ産業の歴史から語っていただける上に、いま最先端で戦っている女性経営者が米国で数多く生まれている背景にはタイトル9の影響が大きいなとも改めて感じています。

タイトル9の50周年に関する日本語のまとまった記事があまりないので、The New York Timesのものを貼っておきます。

以上、SAJ2023でのスポーツビジネス周りのセッションを紹介しました。ChatGPTの話など、まだ紹介できていないセッションは次回まとめて紹介しようと思います。