東海道五十三次を歩く① 桑名宿〜庄野宿

今回は東海道五十三次を全て歩こうという企画の初回です。

「地形がわかる 東海道五十三次」(ISBN 9784023340039)と言う書籍を参考にさせて記事を書いていきます。

まずこの先も続けていきたいため、ルールを決めます。

①どこの宿場から始めても良い

②ただし、宿場の東京→大阪方面に向かうように進む

③途中で終わった場合、途中で終わった場所から始めること。

①に関しては、今回も42番目の宿場町から始めているため問題ないでしょう。

次回もどこから始めてもいいです。もちろん今回と宿場が被ってはいけません。

②に関して、例えば41番目の宮宿から40番目の鳴海宿に向かうのは東京方面に戻っているためダメです。

宿場の番号の小さい方から大きいほうに向かうようにします。

③は、今回のnoteの記事では、庄野宿西口跡からまでの記事ですが、また庄野から始める場合は庄野宿西口跡から始めるということです。

細かいルールまで決めるとキリがないのでこの3つをとりあえずのルールにしたいと思います。

よく出てくる用語について

東海道の記事を書く際によく出てくる用語についていちいち解説するわけにはいかないためここで簡単に説明します。

一里塚…一里(約4km)ごとに土を盛り、木を植えた塚。馬や駕籠の料金の目安や、旅人の休憩にも利用された。

旅は徒歩が基本でしたが、体力に自信のない人や早く進みたい場合は、駕籠や馬(軽尻や乗掛)で移動することもあり、その際の料金の目安として一里塚が目印となったようです。

常夜灯…夜中つけておく灯りで今で言う街灯の役割をするもの。旅人の道しるべとして建てられた。

宿の種類について

宿のランク(宿泊客の身分や設備など)によって上から本陣、脇本陣、旅籠(はたご)、木賃宿(きちんやど)がある。

本陣は、大名や公家、幕府役人など身分の高い人の宿。

脇本陣は、本陣の人数がいっぱいの時の予備施設。

旅籠は、庶民の宿泊施設。一泊二食付き。

木賃宿は、食事のない安宿。多くは相部屋で、食料を持参して、借りた鍋で調理した。

旅籠は(高級でない)旅館や食事付きのビジネスホテル、木賃宿は食事なしのビジネスホテルやネットカフェ、カプセルホテルといったイメージでしょうか。しかし現代と違い、買ってきたり、店で食べたりするのではなく、食材を自分で持ってきて調理していたと言う違いがあります。

間の宿(あいのしゅく)…宿場間の距離が長かったり、難所の手前などに、自然にできた旅人の休憩の場所。ただし非公認のため、宿泊は禁止されていた。

立場…間の宿の小規模なもの

東海道五十三次のルートと今回のルート

Googleマップより、旧東海道と検索して出てきた東海道のルートを歩きました。

下のサイトによると、

桑名宿→四日市宿 12.6km

四日市宿→石薬師宿 12.2km

石薬師宿→庄野宿 3.3km

つまり今回、桑名宿から庄野宿まで28kmを歩きます。

平均時速4km(昼食や休憩など全ての時間含む)で8時間歩くと32kmになるので、今回は30kmぐらいになるようにルートを選びました。

また、時速5kmで6時間歩き、休憩や写真を取る時間などで2時間足し8時間ということも考え決めました。

9時から歩き始め17時ぐらいに辿り着ければ、という目算です。

四十二 桑名宿

今回のスタートは東海道四十二番目の宿場である桑名宿です。

一つ前の宿である、宮宿から東海道唯一の海路を船で渡り桑名宿に来ます。今回のスタート地点は一の鳥居(上写真)です。

ただ、それよりも目立つのは蟠龍櫓。

蟠龍とは天に昇る前のうずくまった状態の龍のことで、水を司るとされる龍を、航海安全の守護神として海からすぐのこの場所においたそう。

歌川広重の「東海道五十三次」にも描かれており、当時宮から来る際には目印となったでしょうね。

また、桑名宿は旅籠(庶民の宿泊施設)の数が東海道で2番目(一位は宮宿)に多く、宮から桑名まで七里と東海道の宿間で最長なこと、当時伊勢国または伊勢神宮への玄関口として発展していたことが理由として挙げられるでしょう。

このペースで記事を書くと、長くなってしまうのでテンポを上げましょう。

一の鳥居を少し進むと、船と水面に面して家が立つのがわかります。正面に見える橋は北大手橋です。

東海道沿いにある、歴史を語る公園から桑名城の石垣が見えます。こちらは当時のまま現存しています。

歴史を語る公園は、上の説明にある通り東海道五十三次をモチーフにしています。日本橋から三条大橋までの"ミニ東海道五十三次"を旅できます。

春日大社(桑名総社)

順番が前後しますが、歴史ー語る公園の前に春日大社(正式名称 桑名宗社)の青銅鳥居があります。ここで行われる神事として、日本一やかましい祭りと言われ、2016年にはユネスコ無形文化財に登録された石取祭が行われます。

また、鳥居の足元には志るべ石という、人探しの伝言板に使われた石があります。

ゆっくり見る時間がありませんでしたが、鳥居には伊勢湾台風時の傷跡や文字が刻まれているので次来る時は見たいですね。

よくわからない石碑でしたが、撮ってみました。

調べると、

右は京道 左は伊勢道

右は京都へ通じる東海道、左は伊勢の参宮道。関の追分 (おいわけ) が分岐点であるところから、初めはわずかな違いでも、後には非常に大きな差になることのたとえ。

つまりここでは、右に行けば東海道で左に行けば伊勢参宮道であることを示している石碑でした。

こんな言葉があるなんて知らなかったです。一つ勉強になりました。

壬申の乱(672年)に大海人皇子(のちの天武天皇)が桑名郡家に泊まったことから創建されたそう。

天武天皇社 | 観光スポット | 観光三重(かんこうみえ) (kankomie.or.jp)より

矢田立場跡

立場は間の宿の小規模なものですが、この後歩いたことを思えば桑名宿からすぐの場所にあります。

また火の見櫓は、この辺の民家に多く設置されていたものを再現したそう。

ここまで距離としては短いのですが、見どころが多く、また曲がり角がとにかく多いためGoogleマップを見ていないと東海道から外れてしまい時間がかかりました。

曲がり角ごとに写真左下の石碑が置いてありましたが、桑名宿周辺だけに見られるものでした。

今回のルートの他の宿に比べて曲がり角が多いためだと思われます。

ただ、石の感じからして比較的最近設置したものだと思いますが。

東海道から少し外れますが、懐かしかったので来てみました。

この辺りまで来ると道を曲がることがほとんどなくなり、また名所も少ないためペースアップ。

写真には撮ってませんが、東海道沿いは神社、仏閣(ほとんど寺)が本当に多くあります。

東海道と258号線が交差する道路では地下道を通ります。地下道を通るルートが分からず5分くらいGoogleマップを見ていました。

員弁川を渡る少し前に常夜灯が出現しました。

一の鳥居からここまでで1時間15分。もっと経った気がしていましたが、まだまだ序盤。思った以上に進んでないことが気になりましたが、とりあえず橋を渡れば朝日町になります。

橋を渡る時は右手に雪がかった鈴鹿山脈と員弁川を見れことができますが、橋を渡ると曲がりすぐ先ほどの風景に。

「露けさよ 祷りの指を 唇に触れ」

この俳人を申し上げないのですが、調べたところ全国にあり、平成18年とかなりソースが古いため今はわかりませんが、桑名市内でも住吉神社、石取会館、春日大社にもあるとか。

たばこ屋の前で、しかも雪で見にくくなっていたこともあり一度通り過ぎてしまいました。

初めて一里塚跡が登場。一つ前の一里塚は分からないものの、ここで1時間30分くらい歩いてまだ4kmも進んでいないのかと焦りが出ました。

ただ、実際には一里以上進んでいましたが。

東海道を進むと、伊勢朝日駅の前を通りました。

少し進んだところには石碑と東海道沿いの朝日町の名所の地図があります。

伊勢朝日駅の前に東芝の建物があることを知らなかったです。

Googleマップを見なくても道が分かるような場所だったので見ずに歩いていたら橘守部(たちばなのもりべ)誕生地遺跡を見逃してしまいました。

この人物のことは存じ上げないのですが、どのような人物か説明文があれば読みたかったので。

逆側を歩いていたら気づきにくいですね。

橘守部

江戸後期の国学者、歌人。「日本書紀」を重んじ、本居宣長の学説を批判する立場に立った。

常夜灯を進むと、朝明川がありそこを渡ると四日市に入ります。

四十三 四日市宿

四日市宿はまだまだ先ですが、四日市市に入ったためここから四日市宿の章とします。

朝明川を渡ると広場のような空間が現れました。

松寺の立場跡

朝明橋を渡ると、四日市市松寺という地名になります。

写真の立て札に記してありますが、当時桑名宿と四日市宿の間に立場が5ヶ所あったそうです。

松寺の立場跡の奥に、地元四日市市松寺生まれの輝子頌徳記念碑があります。

説明によれば教育、裁縫の教育をし、門者が千数百人いたとも言われます。亡くなった翌年に門下が碑を建てたそう。

石碑が立っているだけで鏡ヶ池の場所は分からないそう。

なぜ、この名前がついたのか2つ上の写真の中の文読むとわかります(説明を書くと長くなるので)。

富田あたりまで来ると、比較的新しい建物やマンションが現れ、先ほどまでの景色とは変わって来ました。

間の宿 富田

桑名宿と四日市宿は距離が長いため間の宿に富田があります。

朝日町の一里塚跡以来の一里塚です。

8時40分ごろにスタートしてすでに2時間半ほど経ちましたが、まだ富田で四日市まではまだまだあると思うと時間が心配になって来ます。

非常に「中町商店街」という主張が強いですね。

写真でわかる通り、四日市では東海道の多くの場所で、歩道の両側にやまぶき色で塗られた道が東海道の目印となっており、分かりやすかったです。

「その手は桑名の焼き蛤」という諺もあるほど桑名と言えば焼き蛤が有名ですが、実は小向(おぼけ)と富田で焼き蛤が名物でしたが、当時富田が桑名領だったことから桑名の焼き蛤になったそうです。

当時は桑名は焼き蛤が名物ではなかったのです。

確かに小学校の地図帳に富田付近に蛤の絵(各地域の有名なものの絵が地図に書かれていた)が書かれていて桑名には書かれていませんでしたが、ようやく理由が分かりました。

明治天皇御駐輦(ごちゅうれん)之碑

御駐輦とは、天子(ここでは明治天皇)が御滞在になるという意味です。

明治天皇が4度に渡り、富田茶屋町広瀬五郎兵衛に訪れたそうです。

富田茶屋町で検索しましたが、ヒットせず。ここが昔そのような地名だったのか、ただ石碑があるだけなのかは分かりませんでした。

歩いていると突然大きな石碑と多くの石が出現しました。

「忠魂碑」は薬師寺のすぐ横にあります。忠魂碑の左横にあるのは大東亜戦争の慰霊塔です。両端にあるのは薄くなっていて判読できません。

左四日市 右いかるか(いかるが?)

と読める。

いかるがは奈良県斑鳩町のことを指しているのか?

国道64号の高架下を進むと、これまでの東海道とは変わり、工場が立ち並ぶエリアに入りました。

このまま進むと常夜灯が見えて来ました。

常夜灯を過ぎると米洗川(よないがわ)を渡ります。

今の所、常夜灯は川の手前には必ずありますね。(員弁川、朝明川、米洗川)

五穀豊穣と書かれている

神社の向かいには妋石(みよといし)があります。

この神社は、イザナギとイザナミの夫婦の神様が祀られていることから、縁結び、夫婦円満の御神徳があるそうです。

さらに歩くと、東海道は1号線に入ります。

急に車の量が増えました。

1号線では写真を撮っていませんが、信号が増え、反対側に渡るのにも時間がかかります。これまでの東海道は車がほとんど来ず、移動したい時に移動できたので。

また、反対側に行かなければ東海道の道に行けないところを通り過ぎてしまい、引き返しても、そのまま進み信号を渡っても大幅にロスをするという事態になってしまいました。

ここは信号の待ち時間が長いため、地図を参考にして特に慎重に進むべきだと思います。

大幅にロスしたところで、桑名市多度町にある、多度大社の分社である多度神社を見つけました。

お参りをしようと中に入りましたが、お賽銭を入れるところが分からずそのまま出て来てしまいました。

この道の突き当たりに公園の端っこに三ツ谷の一里塚跡がありました。

一里塚跡から上がると道路に出てそこから海蔵川と河川敷が見えます。

奥の鈴鹿山脈と雲がいい味を出してますね。

海蔵川を渡った先で左に行くところを右側の歩道にいたため、ここでも時間ロス。

曲がった先を進むと可愛らしいキャラを発見。

今気づきましたが、四日市市ということで萬古焼の急須がモチーフになっていますね。

三滝橋が見えて来ました。橋の両側にはレトロな街灯があります。

牽牛というのは彦星のこと。なぜ三滝橋に七夕伝説が描かれているのかわかりません。

写真を織姫と牽牛それぞれ一枚ずつ撮れば良かったですね。

先ほど通った川は歌川広重の東海道五十三次 四日市宿に描かれており、浮世絵スポットとなっています。

三滝橋を渡り、階段で降りるとあります。

当時は三重川となっていますが、現在の三滝川であると考えられています。

ここから少し進むと、四日市市の名物であるなが餅が売られている笹井屋本店があります。

さらに進むと東海道四日市宿資料館、四日市宿清水本陣跡とついに四日市宿まできました。

ただ、歩いている時は四日市宿に来たことに気づいておらず、本陣跡(清水本陣跡、黒川本陣跡)が道の反対側ということもあり見逃していました。

また、東海道から少しいったところに芭蕉の句碑や四日市陣屋跡があることも後で気づきました。

後で写真を見返したところ桑名宿から四日市宿まで4時間もかかっていました。宿間が12.6kmと記事の前半で述べたので時速にすると3kmととても遅いことになりますが。確かに写真をいっぱい撮って道を間違えて戻ることもありましたが、それでもかかりすぎのような気がします。

上の写真を見るとわかりますが、やはり東海道を歩こうと思っても当時と道が変わっているところがあり、完全に昔の道を歩くということができないんですね。

そして再び東海道は1号線に入ります。

しかしすぐに、曲がり商店街へ。

諏訪神社の参道でもあります。

東海道が商店街を通るのは珍しいですね。

商店街に入りすぐ右に行くと諏訪神社があります。

諏訪神社

諏訪神社の鳥居

青銅の鳥居が建っています。

こちらの鳥居は二の鳥居で、この鳥居の右側にある白い鳥居が一の鳥居だそう。

ただ、一の鳥居の前には灯籠があり後ろに木があるため目立ちません。また大きさも二の鳥居の方が大きいです。

入ってすぐに二の鳥居と同じ青銅の馬の像(御神馬像)が目立ちます。

33基もの鳥居があるそう

鳥居を進むと神社があります。

また、諏訪神社の横には諏訪公園があります。

写真右側に変わったオブジェがあります。

五角柱の柱の各面にそれぞれ一条ずつ五箇条の御誓文の条文が刻んである。

成政稲荷神社の鳥居を過ぎると石を積み上げた謎のものがありました。

後で調べたところ、誓之御柱(ちかいのみはしら)という五箇条の御誓文を象徴する記念碑で現存じているのは全国で5カ所しかないとか。

五角形の尖塔の各面に御誓文の各条文が刻まれています。

誓の御柱 - Wikipedia

五箇条の御誓文は、「広く会議を興し…」で始まるものですよね。

写真を撮ったものは、二つ目の条文

「上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フべシ」

と書かれています。

現代訳すると、

「身分の上下を問わず、心を一つにして積極的に国を治め整えましょう。」

という意味になります。

今度行く時は全部の面を見たいですね。

また、誓之御柱は全国5カ所しかありませんが、半田市に2カ所、琵琶湖の多景島とここ諏訪神社で4箇所は三重県とその隣接県にあるため機会があれば行きたいですね(ただし、半田市の一カ所は半田高校にあるため見るのは難しいだろう)。

出典:五箇條の御誓文|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

東海道に戻ります。商店街を進むと大入道…かと思ったんですが、後で調べたところ四日市祭りで登場するものが大入道(おにゅうどう)で、こちらは中入道(ちゅうにゅうどう)というらしいです。

写真ではわかりませんが、首が上下に動いていました。

また、中入道の下にこにゅうどうくんがいますが、こにゅうどうくんの父が大入道で、大入道の弟が中入道らしいです。

もうすぐ1時になるので昼食にしましょう。

中央通りを東に進むと、青銅製のライオンが。

お金を入れてないけどどんな声だろうか。

鶏そば なる川

東海道から少し離れますが、鶏そば なる川にやってきました。「なるかわ」の全部平仮名にせず中途半端な感じが気になりますが。

店内に入るとラーメン屋でよくある押しボタン式の券売機でメニューを選択。鶏そば+100円で全乗せと、お得なので全乗せのボタンを押す。

1時過ぎにも関わらず、店内はいっぱいだったため座って待つ。

充電が少なくなったためスマホにモバイルバッテリー差しながら待つこと20分ほどで提供。

スープが白く泡立てある独特のビジュアルです。鳥チャーシューが4枚に卵1個、ネギ、10cm以上あるメンマが5つぐらい入ってます。

のり2枚が容器の端に乗っているのはスープでぐちゃぐちゃにならなくていいですね。

表面が白いだけでスープを飲むと薄めの醤油の色が出て来ました。味はあまり濃くなくておいかったです。具材が多いため麺の方が先になくなってしまいました。これだけ具材が入って1000円は今時安いと思います。ご馳走様でした。

昼食を終え、東海道に戻った頃には2時になっていました。後、石薬師宿と庄野宿が残っているため急いで進みます。

ただ、曲がり角がほとんどなく、道沿いに進めばいいのが幸いです。

建物が立ち並ぶ一号から一本入るだけで全然景色が違います。また、車も全然通りません。

小説家の丹羽文雄生誕の地です。といっても丹羽文雄という人物を知らなかったのですが。

四日市北浜田町崇顕寺で生まれました。

間の宿 日永

鹿化川を渡ると日永に入ります。

日永は四日市宿と石薬師宿との間の宿でもあります。

水沢というのは四日市の西部にあり、1923年まではこの横の道が水沢方面に行ける道だったという。

水沢道標は、河村羽積という人が東海道と水沢道が分かれる角にたてたものです。

昔は、この辺りから泊まで家が一軒もなく、土手を作りその上に松の木が並んで植えられていたそう。その中で残った貴重な一本の松がこれで、歴史を伝えるためにも大事に保存していかなければなりません(一部木札より)。

東海道を進むと一号線になり少し行くと日永の追分道標があります。

日永の追分

こちらの鳥居は「二の鳥居」と呼ばれている。

「追分」とは道が二つに分かれる場所を指す言葉です。

日永の追分の場合、一号を南下しているとすると、右折すれば東海道、左折すれば伊勢街道に行くという重要な分岐点であったため名前がついています。

鳥居は元々、伊勢神宮を遥拝(ようはい。遠くから拝むこと)するために建てられたものです。

式年遷宮の度に建て替えられており、これが10代目の鳥居です。

また、湧き水が出ており、行った時には湧き水を汲んでいる人がいました。

日永の追分があることから、この辺りの地名にもなっています。

進んでいくと今度は小古曽(おごそ)になります。

進むと、内部駅があります。

ずっと「ないぶ」と思っていましたが、「うつべ」と読むんですね。内部は地名というより地区の名前で、内部駅は小古曽で、川を渡ると采女(うねめ)になります。

しかし昔は内部村という村があったことから、内部川や内部寿司、中日新聞 内部専売所など内部を冠した場所があります。

内部の読みは難しいですが、采女もかなりの難読地名だと思います。

采女とは古代日本において、天皇や皇后に仕え、食事の配膳などを奉仕した下級女官のことです。

なぜこの地名になったかというと、かなり古いサイトですが、

采女の地名の由来は、地元の郷土研究会の資料によると、

「その昔、女官には、地方の豪族から未婚の美しい女性がつかわされていたという。天皇が、欅の下で、宴を催された時、伊勢国の三重の采女が捧げ持ってきた盃に欅の葉が落ち、采女は、それを知らずに天皇に差し上げた。天皇は怒って切ろうとしたが、采女は非礼を詫び、歌を詠んだという。すると、天皇は罪を許し、多くの品物を与え、彼女の故郷の地を「采女」と呼ぶことが許された。」という。

四十四 石薬師宿

まだ、四日市市ですが、記事の長さの関係上キリがいいのでここから石薬師宿編とします。

内部川を渡り、左に行かなければいけないとこで、右側にいたため左折できず、一本向こうの信号まで行きUターン。3時を過ぎ、まだ2つも残っている中でかなり焦りました。

進んでいくと道路がアスファルトから変わり坂道に。おそらくここから杖衝坂(つえつきざか)の始まりです。

「三重」の名前の由来 杖衝坂

金比羅宮のところから坂の傾斜はキツくなり、道はうねりながら坂を登ります。

写真ではわかりづらいかもしれませんが、桑名宿から比較的平坦だっただけあって急に山登りが始まったような坂道になりました。自転車を漕いでは登れないでしょう。

杖衝坂と三重の名前の由来は、日本武尊命(やまとたけるのみこと)が関係しており、

日本武尊命が東国の平定した帰路で、急な坂を剣を杖代わりにして登ったという伝説から杖衝坂と呼ばれるようになった。

また、そのとき「我か足三重の勾なして、いたく疲れたり」(つまり、自分の足が三重に曲がるほどとても疲れた、ということ)と呟いたことが三重県の地名の由来となったそう。

「歩行(かち)ならば杖衝坂を落馬哉(かな)」

松尾芭蕉が江戸から帰る途中、馬に乗っていたがこの坂で落馬し、その時に読んだ季語のない句である。

血塚社は日本武尊が、足下を見ると出血していたので、この場所で血を洗い落として止血したとされる場所です。

日本武尊御血塚社 | 日本伝承大鑑 (japanmystery.com)

杖衝坂を登り、采女一里塚跡付近から見た景色です。坂を登って来た実感が湧きますね。

坂を下ると一号線に入ります。

采女一里塚跡の標石は通り過ぎてしまいましたが、そのほかは特に史跡がないためひたすら進みます。

ようやく鈴鹿市の看板が見えた頃にはまもなく4時。

進んでいくとついに石薬師宿という案内板が見えたものの、またしても逆側にいたため遠回りをしてなんとか辿り着く。あまり信号もなかったため歩道橋を渡りましたが、ここに来て今までで最大のロス。

ようやく石薬師宿に到着。

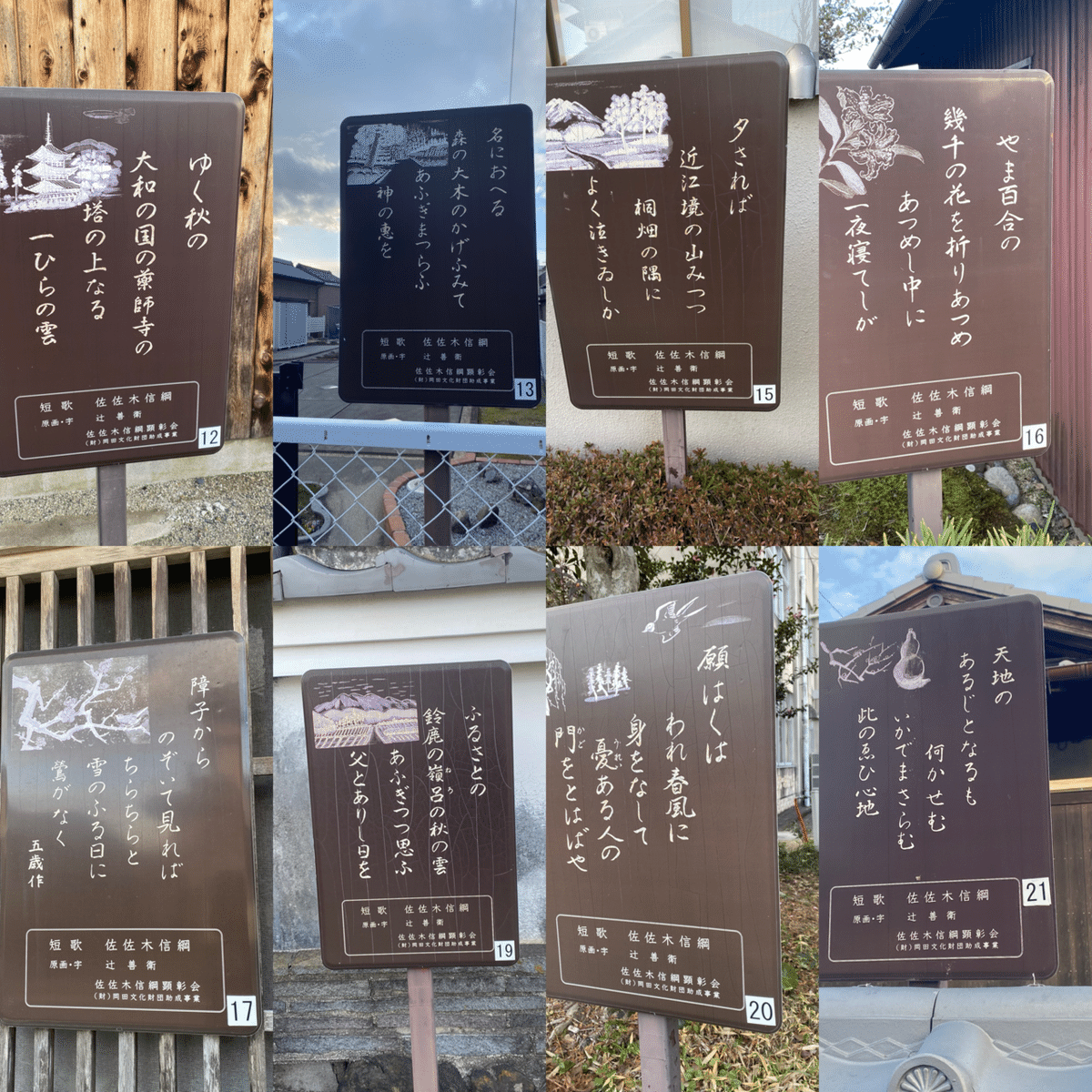

ここ鈴鹿市石薬師町で生まれた歌人、国文学者である佐々木信綱の短歌五十首が1.8kmにわたりあります。

勝手に名前から平安時代ぐらいの人だと思っていましたが明治から昭和にかけての人物(1872〜1963)です。

功績としては「夏は来ぬ」の作詞であり、また全国各地の校歌を作詞もしています(この辺りだと四日市高校、楠中学校、石薬師中学校)。

佐佐木信綱 - Wikipedia

道の両側にあり、常に探しながら歩き見つけては撮り、歩き始めて見つけては撮りの繰り返し。

番号が飛んでいるのは見つからなかったか、めんどくさくなったかのどちらかです。40番以降は時間的に急がなければいけないため撮っていません。

幸い車がほとんど来ず、簡単に道の両側に移動できましたが、車には注意が必要です。

記念館のすぐ横には佐佐木信綱の生家があります。

GoogleEarthより

石碑は佐々木幸綱の歌碑

信綱、弘綱、幸綱と似たような名前の人物が出て来ましたが、関係としては、

佐々木弘綱の子供が信綱、信綱の孫が幸綱

となっています。

また、面白いことにWikipediaにのっている親族は男性全員の名前が綱で終わっており、歌人でもあるんです。

佐佐木幸綱 - Wikipedia

石薬師寺

東海道は国道25号の上を通り少し行くと石薬師寺が見えて来ました。寺は大体5寺までのところが多いですが、この時4時36分。名前ぐらいは聞いたことあるお寺でしたが、中には誰もいませんでした。

石薬師寺の奥に行くと、大量の石が置かれてあり、?でした。横に重機があったので工事をしていたのかもしれません。

また、参道は石碑や像やらがいっぱいあり、ごちゃごちゃとした印象でした。

このお寺は東海道五十三次に描かれています。

石薬師の一里塚跡を過ぎると高架下を通り、なんと畦道に入ります。最初間違いではと思いましたが、庄野宿の矢印があるのでどうらやらここで間違いないです。

道幅は狭く、途中で前からトラクターが走って来て困惑しましたが、なんとか回避。

服にひっつき虫がついて大変でしたが、夕日が山に沈みかけていたため急いでとって先を急ぎます。

Google Mapsを見ると、東海道が国道二十五号に入るところで道が途切れています(写真)

25号で東海道が途切れている

四十五 庄野宿

東海道でない、つまり本題に関係がある見どころがないということで、ペースをかなり上げたためか太ももが痛くなって来ました。ここまでで無駄な道を行ったことを考えるとすでに30kmは歩いているので仕方がないと考えてついに庄野という信号が見えて来ました。地図でももうすぐ。

信号を曲がると、庄野宿の文字を発見。後で気づいたのですが、石薬師宿から庄野とまでわずか3.3kmしかないということもあり思ったより早くつきました(当初の予定よりは遅いが)。

ここには石薬師宿から庄野宿まで2.7kmほどとなっている

5時を過ぎていたため庄野宿資料館は閉まっていました(4時まで)。

庄野宿本陣跡が集会所にもなっています。おそらく地元の人からすれば全く気にしないんでしょうね。

最寄りの加佐登駅が基本1時間に1本しかないためとにかく急いでいたので、庄野宿の内容は薄いですが(他の宿場より規模も小さく見どころもより少ない)、とにかく目的地まで無事辿り着けました。

今度庄野宿から出発する時は庄野宿西口跡からスタートします。

ここから加佐登駅まで急いで15分ほどでつき、桑名駅までは交通費510円でした。

その他

お土産としてなが餅7個 700円を買って帰りました。餅が柔らかく美味しかったです。

本日の歩数は49000歩を突破。記録が残る中では歴代一位です。